您滿頭白髮的遺照令我吃驚

眉宇安詳倒掩過熟悉的愁容

一甲子交情老媽在靈前默禱喃喃唸著怎沒家人隨時守靈

古早歲月曾經共吹新竹的風

陸光七村落成先後搬來台中

常記得對我家曾有通財之義

拿手的水餃在味蕾美好如恆

您彌留之際老媽正遠遊花東

疫情期間只能登上雲端誦經

八旬習佛老嫗早就勘破生死

回首來時路但道心存一世情

晚輩的我也已習見老成凋零

平靜陪侍老媽送您最後一程

註:

4/10 慧君來電說張媽媽狀況不好,申請助唸的時候,老媽正和朋友 在花東旅行, 她淡定地說,疫情期間,已改成從網路誦經迴向。4/12張媽媽往生,老媽尚未回返,出殯日訂在4/19,又恰逢我們搬家,我遂陪老媽於4/17下午前往火化場附設的靈堂致哀。

張媽媽是1960年代初住新竹貿易八村時的鄰居,我們1966年搬到台中新落成的陸光七村,不兩年他們也搬來,兩家有60年交情,來往密切,張伯伯退伍早,在客廳即工廠的時代,開了個家庭型塑膠加工廠,經濟較為寬裕,記得少時偶或月底拮据,老媽會跟張媽媽週轉。

為順應山東人張伯伯的飲食習慣,張媽媽做得一手好麵食,餃子類尤為一絕,我們1987年底搬離眷村,春節拜年,中午吃頓她的餃子才算圓滿。近年她老病纏身,我們便不打擾,妻偶爾會去探望一下,但我已多年不見,所以看到她滿頭白髮的遺照頗為吃驚。

張媽媽把家庭照顧得很好,孩子也都成材,但她是那種多思慮、愛操煩的人,總是愁眉不展,似乎老覺得自己不如別人幸福,經常睡不好,這或許是晚年身體狀況急速惡化的主因。

當年貿易八村的鄰居,除了張媽媽,還有丘媽媽、白媽媽和我們最好,丘媽媽已過世十餘年,如今張媽媽也大去,住在台北的白媽媽打電話給老媽,說自己行動不便,無法來送老張最後一程,老媽平靜地說心在就好。老成凋零是必然的,兒時叫的叔伯媽媽們,如今或已十不存一了。

延伸閱讀:

【張媽媽的照片不多,這應是1970年代初,在陸光七村五巷我家院子與老媽(右)合影。】

【新竹貿易八村時代(1960年代初)的白媽媽與老媽】

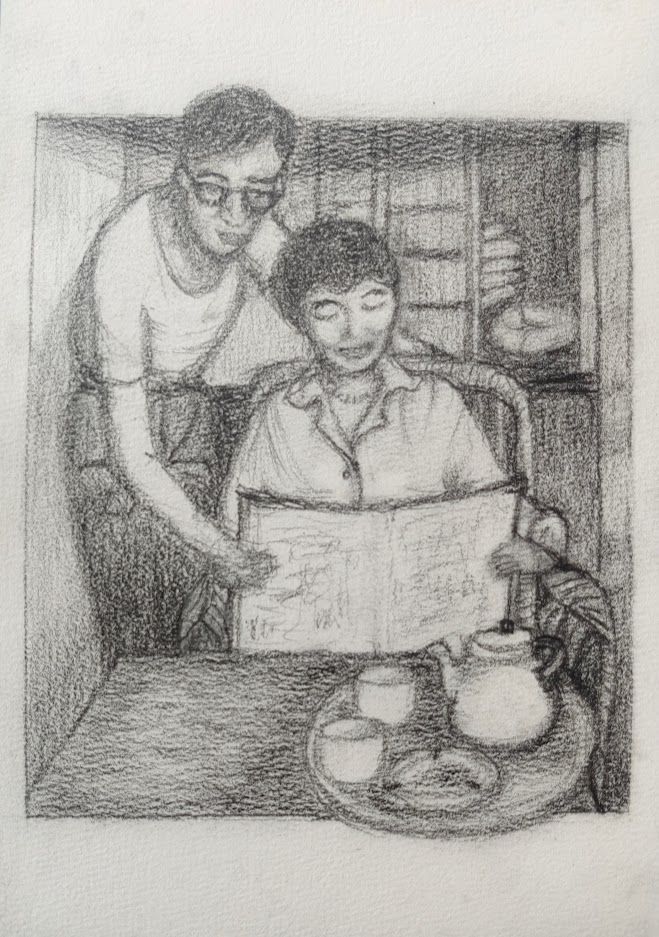

【兩家交情匪淺,應是1971年左右,張家兄妹國華、慧君來家遊玩。】

【兩家交情匪淺,前排左為張家小女兒慧君,甚至來參加我大學畢業典禮。】

【1998年春節,全家找張媽媽(後排右三)姊妹出遊。】