嗨 我是CCChen

這是一個關於創業焦慮、地方文化再製、品牌重塑,以及如何在小城市中創造大能量的真實案例。

文字裡有掙扎、有破局、有策略、有行動,也有滿滿的在地人情味。本文所有人事物名稱皆以匿名化重新設定, 非真實名稱.

本文採用案例敘述方式呈現"品牌與行銷+創業過程"的實務情況.

📘《嘉義巷弄的文創復興:山霧拾光咖啡館的品牌重生之路》

前言|文化、品牌與創業焦慮交織的起點

嘉義,一個看似安靜而溫暖的城市,近年在青年返鄉與文創力量的推動下,正逐漸產生新的文化能量。

故事的主角——謝以寬,一位 32 歲返鄉青年,在北部科技業工作多年後,因母親生病與家庭因素回到嘉義。

他帶著對咖啡的熱情、對城市文化的情感,以及對生活的重新期待,在火車站後站的一棟老房子裡,展開了他的第一個創業夢想:

一間以在地文化為核心的咖啡簡餐文青店——山霧拾光咖啡館。

但夢想與現實總是充滿落差。

裝潢預算不足、菜單不成形、品牌視覺不一致、創業焦慮、親友質疑、競爭壓力、社群推廣卡關……各種實務問題像浪潮一樣湧上來。

就在這個時候,他找上了在嘉義授課時互相認識的數位轉型與品牌企劃顧問——CCChen。

不同於「大師型顧問」的高高在上,CCChen 以「陪跑者」的身分介入,一起討論、一同走訪街區、一起調飲品、一起想文案,也一起承擔開店前的焦慮與不確定。

這是一個結合:

- 品牌策略

- 文創商品開發

- 行銷推廣

- 地方文化再製

- 商模驗證

- 客群洞察

- 突發狀況處理

的完整創業紀實。

而真正的核心,始終是:

「品牌不是 Logo,而是客人願意再回來的理由。」

第一章|夢想上路前的迷茫:品牌的起點往往是混沌

1-1|創業者的動機:從北漂到返鄉的內心拉扯

謝以寬原本在竹科擔任 UI 設計師,工作穩定,但生活疲累。

他總說:「我在城市裡設計數位產品,但我想在家鄉打造一個人們可以停下來的地方。」

返鄉後,他看著父母留下的老屋,多次想把這裡變成一個融合咖啡、簡餐、閱讀與文化的小空間。

但真正開始執行後才發現,這條路遠比想像艱難:

- 不確定店的主題

- 不知道客群在哪裡

- 菜單定位不清楚

- 品牌故事空泛

- 視覺風格混亂

- 完全不懂行銷

- 一開始就燒掉 30% 預算

以寬低落地說:「我不知道我到底是在開店,還是只是在堆砌我的喜好。」

1-2|顧問陪跑者的進場:不是指導,而是共創

CCChen 第一次到現場店裡時,是一個炎熱的午後。

他走進老屋,只做了一件事——靜靜環視四周,然後問了三個問題:

- 你希望客人在這裡感受到什麼?

- 你想讓嘉義因為這家店而多了什麼?

- 如果這家店活成你想要的樣子,它會是怎樣?

這不是商業提問,而是「品牌靈魂探索」。

這三個問題沒有立刻得到答案,但那天開始,兩人共同踏上了品牌的探索旅程。

第二章|品牌診斷:看見問題,是品牌重生的第一步

CCChen 以 iPAS 品牌企劃行銷模型 + STP+4P+品牌識別系統(CIS) 作為整體診斷架構,並以簡單易懂的方式帶著以寬一起分析。

2-1|問題一:品牌定位模糊(Positioning Gap)

店名「山霧拾光」很美,但沒有人知道它想表達什麼。

以寬表示:「我想結合嘉義的山、霧氣與時光感。」

但是:

- 沒有明確主題

- 不知道價值主張

- 顧客不理解店想提供什麼

- 缺少品牌精神(Brand Essence)

- 缺乏清楚差異化

CCChen 提出第一個任務:找出能代表品牌的一句話。

這一句話,將會成為品牌願景(Vision)與定位(Positioning)的骨架。

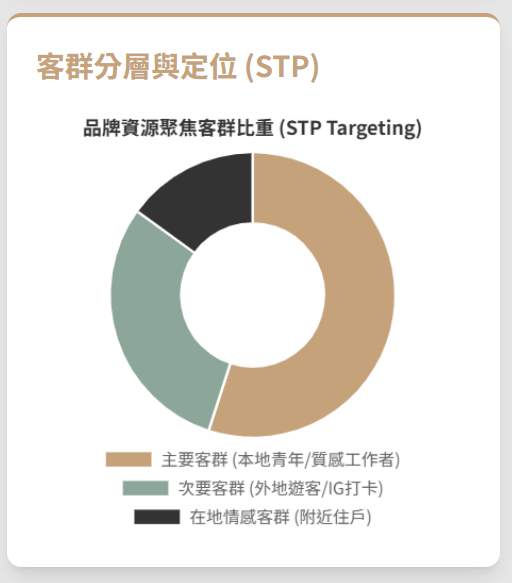

2-2|問題二:客群不明確(STP:Segmentation / Targeting / Positioning)

以寬的原始客群設定是:

「文青、遊客、喜歡咖啡的人。」

太廣,也太模糊。

CCChen 透過陪跑式的討論法,帶著他一起釐清客群,並拆成三段:

1. 主要客群(Primary Target)

- 25–40 歲嘉義本地青年

- 對生活質感有要求

- 需要一個安靜的地方工作或閱讀

- 願意多付一些錢買體驗

2. 次要客群(Secondary Target)

- 來嘉義旅遊的小團體

- 喜歡拍照、IG 打卡

3. 在地情感客群(Community Target)

- 住附近的中年住戶

- 尋找放鬆、簡單用餐的空間

這是 STP 的核心成果:

品牌不是取悅所有人,而是要讓特定族群深深被吸引。

2-3|問題三:菜單定位不穩(Product Value Gap)

咖啡店最常掉進一個坑:

「把自己喜歡的東西全部塞上菜單。」

結果就是:

- 風格混亂

- 成本失控

- 出餐不穩

- 無招牌商品

CCChen 帶以寬做了日常營銷模擬:

- 估算平均人流

- 平均客單價

- 平台抽成

- 原物料波動

- 座位周轉率

最終得出結論:

菜單必須縮減,留下 5–7 道核心品項。

2-4|問題四:品牌視覺零散(CIS:企業識別系統)

CCChen 逐一點出:

- Logo 太複雜

- 字體不一致

- IG 配色不統一

- 店內海報顏色混亂

- 裝潢風格與品牌核心不搭配

並給出品牌識別三大方向:

- 色彩(Color System)

- 字體(Font System)

- 版式(Layout System)

讓「山霧拾光」從視覺就能展現專業。

2-5|問題五:行銷策略薄弱(Marketing Funnel Gap)

現代咖啡店行銷有三大錯誤:

- 只會 po 美食照

- 內容沒有靈魂

- 不敢露出創業者本人

但真正能累積信任的是:

- 創業歷程

- 幕後故事

- 與城市連結

- 品牌價值

這些,都是以寬從未思考過的行銷方向。

第三章|品牌重塑:從內而外重建靈魂與價值主張

3-1|品牌靈魂探索(Brand Essence)

經過三次深談,CCChen 與以寬共同萃取出一句話:

「讓人慢下來、找回生活溫度的在地文化咖啡館。」

這句話變成:

- 品牌願景(Vision)

- 品牌承諾(Brand Promise)

- 品牌精神(Essence)

品牌,不再虛無,而是具象、有血有肉。

3-2|品牌故事創造(Brand Storytelling)

CCChen 協助以寬寫出完整品牌故事:

- 老屋翻修

- 家族的記憶

- 返鄉青年的挑戰

- 嘉義的雨、山和老街

- 如何從疲憊裡重新找到生活感

故事不是宣傳,而是連結。

3-3|視覺系統建立(CIS)

色票設定:嘉義山城系統色

- 山霧綠 #8CA69A

- 雲灰色 #E6E6E6

- 暖木棕 #C5A27A

- 霧黑木炭 #333333

字體

- 思源黑體

- Adobe Garamond(標語與主視覺)

Logo

簡約線條、山形符號、霧感筆觸。

3-4|打造店內體驗動線(Experience Design)

不只是裝潢,而是「品牌體驗流(Experience Flow)」:

- 入口迎賓燈箱

- 用地板指引動線

- 將「文化角落」設在右側

- 讓 IG 打卡牆有「嘉義元素」

- 員工問候語統一(Tone & Manners)

第四章|文創開發:從地方文化中萃取品牌能量

4-1|文創商品方向設定(Based on iPAS 品牌企劃模型)

CCChen 與以寬共同討論三個方向:

1. 嘉義山城系列

- 手繪山景杯套

- 霧感明信片

- 筆記本

2. 老屋故事系列

- 老窗框書籤

- 舊磁磚杯墊

3. 咖啡文化系列

- 限量濾掛

- 調飲名稱以「嘉義地景」命名

文創不是商品,而是情感的具象化。

第五章|行銷推廣:從內容行銷到社群經營的完整策略

5-1|AARRR 模型制定

- Awareness:嘉義地方社團、IG Reels

- Acquisition:開幕活動、折價券

- Activation:品牌故事牆、試飲活動

- Retention:會員卡、回訪禮

- Referral:照片上傳送點心

5-2|社群內容主軸(Content Pillars)

- 創業日記

- 嘉義城市文化

- 咖啡知識

- 店內生活感

- 文創商品故事

- 以寬與店的關係(人設)

第六章|突發狀況處理:創業永遠充滿意外

6-1|開幕前咖啡機故障

開幕前一天,進口咖啡機突然無法加壓。

以寬急到快崩潰:「明天要開幕了耶!」

CCChen 趕緊協助:

- 打電話找協力廠商

- 借備用機

- 當晚測試流程

- 調整飲品配方適配另一台機器

那晚兩人忙到凌晨三點。

6-2|社群負評事件

開幕第三天,有顧客抱怨「出餐太慢」。

以寬整個人低落到不行。

CCChen 陪他一起:

- 分析流程問題

- 設計 SOP

- 設計更清楚的客製化提醒

- 在社群上誠實回應

- 實際改善隔日出餐效率

危機處理是變成提升品牌的機會。

第七章|三個月後成果:品牌不再只是店,而是地方的一部分

- 平日平均 40–55 人

- 假日逼近 100 人次

- IG 粉絲從 80 → 2,800

- 文創商品開始被旅客指名購買

- 文化角落成了嘉義網紅打卡點

- 回頭客佔比 38%

- Google 評價 4.7

嘉義有了新的文化/文創/文青據點。

以寬重新找回自己的生活節奏。 山霧拾光,也找到了自己的「品牌生命」。

第八章|結語:品牌不是 Logo,而是創業者的靈魂延伸

這個案例證明:

- 品牌 ≠ 視覺

- 行銷 ≠ 廣告

- 文創 ≠ 商品

真正的品牌是:

- 創業者的故事

- 與城市的連結

- 顧客的感受

- 休憩的氛圍

- 值得被記住的理由

而顧問不是救世主,而是陪跑者:

陪你一起走,陪你一起思考,陪你一起創造更好的可能。

山霧拾光的故事還在繼續。

嘉義,也因為一間小店,而悄悄變得更溫暖。

案例視覺化分析~互動式網頁連結

後來的案例三部曲分享:

第一部:〈還沒開門,心先倒了〉

——品牌定位卡關的那一夜 「你老實說,」

謝以寬拿著筆電,畫面停在還沒決定的 LOGO 草圖上,「這樣真的有機會嗎?」

那天晚上,嘉義飄著小雨,老屋一樓還是半拉起的鐵門。牆上有水泥味,地上散著紙箱和木作粉塵。CCChen 坐在折疊椅上,桌上只有兩杯便利商店咖啡。

「先不要管 LOGO。」CCChen 把筆電闔上,「你告訴我一件事就好——客人走出這家店的時候,心情應該是什麼顏色?」

以寬愣了一下,「顏色?」

「對,」CCChen 笑笑地指了指窗外,「嘉義的雨,是不是有一種灰綠色?我在想,你的店,應該也有一種固定的顏色。那就是品牌的『感覺定位』。」

他沒有從 4P、STP 開始講,而是先從最抽象、也是最難的地方切入——品牌情緒線(Brand Emotion)。

以寬低頭想了很久,才慢慢說:「我希望客人走出去的時候,是那種……日子雖然還是忙,可是會覺得:啊,原來我還是可以好好呼吸一下。」

「好,那我幫你翻譯成品牌語言。」

CCChen 拿出筆,寫在舊工作桌旁的白牆上:讓人慢下來、找回生活溫度的在地文化咖啡館。

「這就是你的 品牌承諾(Brand Promise),」他說,「以後你做決定,只要問一句:這件事有沒有讓客人更接近這種感覺?有,就做。沒有,就捨。」

那一刻,以寬第一次感覺到,有什麼東西「被說清楚了」。

後來的幾個夜晚,他們一起拆解這句話。

「你現在的客群設定是什麼?」

「嗯……文青、遊客、愛拍照的人、喝咖啡的人……」

「太多了,品牌不是萬能遙控器,」CCChen 拿起筆,在紙上畫了三個同心圓。

最裡層寫上:

嘉義本地 25–40 歲,需要一個安靜工作或休息空間的人。

中間那圈:

來嘉義旅行,想找有質感咖啡店的小團體。

最外圈:

附近居民,平常吃簡餐、陪小孩寫功課的爸媽。

「這就是 STP:市場區隔(Segmentation)、目標族群(Targeting)、定位(Positioning)。」

CCChen 指著那個最小的圈,「你最應該讓誰愛上這裡?就是最裡面的這一圈。」

以寬突然笑了:「原來不是客人越多越好,而是我要先決定『誰來』最重要。」

「沒錯,」

「其他兩圈會跟著被你吸進來,但你要先把中心抓緊。」

幾天之後,他們開始整理菜單。

以寬原本設計了十八種飲品、十幾道餐點,從泰式打拋、明太子義大利麵,到厚鬆餅通通都有。

「這不是菜單,」

CCChen 把 A3 列印拍在桌上,「這叫自我放飛。」

「那我要刪多少?」以寬苦笑。

「先看一個概念:品牌核心產品組合(Core Product Line)。」

CCChen 用螢光筆畫出五項——手沖咖啡、二款招牌特調、三道簡餐、兩款甜點。

「我們假設你的座位數、翻桌率、平均客單價,再扣掉原物料和人工,你會發現其實只要這幾個品項做得夠好、夠穩定,就能撐起品牌印象。」

「其他的可以當季節限定或快閃,不用一開始就全部扛在身上。」

以寬看著被刪到只剩一半的菜單,心裡反而輕鬆了。

LOGO 設計那晚,是凌晨一點。

他們把嘉義山線的輪廓簡化成一條線,霧氣用半透明的筆觸描出,文字壓在山腳。顏色用的是帶灰的綠,搭上溫暖的木色。

「Logo 看起來好像變簡單了,」以寬說。

「對,但意義變深了。」

CCChen 把定稿貼在牆上,「你看,這裡有你要的山霧、也有老屋的木頭顏色;最重要的是 ——它讓人一眼就覺得:這裡,是可以慢下來的地方。」

對以寬來說,那個夜晚沒有什麼隆重儀式,只有乾掉的咖啡杯和一整面貼滿草圖的白牆。但他知道,店還沒開,品牌已經慢慢長出形狀。

他回家前,關掉店裡的燈,又折返一步,把那句話寫在櫃台後面的牆上——

讓人慢下來、找回生活溫度的在地文化咖啡館。

他想,日後若有哪天自己又迷路了,就回頭看看這一句。

第二部:〈開幕那週,我差點把店關了〉

——危機、負評與行銷調整

開幕第三天,中午十二點半,山霧拾光被塞得滿滿的。

咖啡機轟隆作響,鍋子裡的醬汁咕嚕咕嚕冒泡,門口還排著七八個人。

謝以寬在吧台裡滿頭大汗,手抖到差點打翻一整壺手沖。

就在這時,他的手機亮了一下。

是 Google 評論通知。

⭐⭐☆☆☆ 出餐太慢,點個餐等了四十分鐘,店是漂亮,但效率不行。

「完了……」以寬心一沉。

下班後,他坐在空掉的店裡,一個人盯著那則負評看了很久。

CCChen 晚上七點走進來時,店內只剩咖啡香與昏黃的燈光。

「看到留言了?」

「嗯。」以寬點頭,「我是不是不適合開店?」

CCChen 沒急著安慰,只拿出紙筆,畫了四格方框。

顧客體驗旅程(Customer Journey)

- 找到店:搜尋、社群

- 進到店:候位、點餐

- 等餐:等待體感

- 用完餐:結帳、回覆評論、再訪意願

「我們不要只看負評本身,」他說,「我們用顧客旅程來看,問題出在哪一段。」

兩人回想今天狀況——

- 客人點餐排隊

- 後場只有一個人切配

- 冰箱位置太遠

- 飲料單和餐點單混在一起

- 沒有人適時說明「目前出餐約需 20 分鐘」

「你看喔,」CCChen 用紅筆圈起第三格,「真正讓客人不滿的是:『等待被忽視的感覺』,而不是時間本身。」

「所以是我要道歉?」

「要,但不能只說對不起,」他笑了笑,「**品牌行銷裡有個關鍵:Service Recovery(服務補償與回復)。**我們要做的,是讓人看到你有在聽、有在改。」

他們一起寫了一段公開貼文:

「今天中午因為備餐動線不順,讓幾位客人等太久,真的很抱歉。

山霧拾光是一間還在學習走路的小店,從今晚起我們會:

- 重新調整出餐動線

- 在點餐時主動告知預估等待時間

- 若超過 25 分鐘仍未出餐,會提供小甜點補償 如果你願意再給我們一次機會,我會在吧台裡親自跟你說聲謝謝。—— 以寬」

貼文上線後,意想不到的是,底下出現許多留言:

「看到願意調整的小店,更想去看看。」

「光是這篇文,就想給五顆星。」

「嘉義很需要這種會認真面對問題的店。」

那則兩顆星的評論,後來被原作者改成了四顆星。

開幕第一週,店裡亂中有序地度過。

但以寬心裡仍有一個問號:

「我每天忙得像打仗,可是行銷呢?我沒空一直拍照、寫文案啊。」

一天收店後,他把這個困惑端上桌。

CCChen 在紙上寫了四個英文字母:A I D A。

「這是最傳統的 AIDA 模型:Attention、Interest、Desire、Action。」

他把每個字母旁邊寫上對應的策略:

- Attention:IG Reels、地方社團曝光

- Interest:創業故事貼文、老屋修復照片

- Desire:限量文創商品、期間限定甜點

- Action:Google 導店連結、線上訂位表單

「你不用每天發十篇文,」CCChen 說,「你只要確保每週有一則內容,是在做這四件事裡的一件。」

以寬沉默了一下:「可是我文筆不好耶。」

「那就讓品牌自己說話。」

CCChen 拿出手機示範:

- 拍老屋窗框,寫:「這扇窗在這裡比我活得久,今天終於有人坐在窗邊看書。」

- 拍一杯剛調好的特調,寫:「以後嘉義的下雨天,有一杯叫『山霧』的飲料可以陪你。」

「你要記得,」他說,「內容行銷不是寫論文,而是讓人忍不住想說:我也想坐在那裡。」

行銷的效果不是立刻顯現,而是慢慢渲染。

兩週後,有一位台南的攝影師在 IG 打卡,照片拍得美得不可思議。

幾天內,山霧拾光的帳號多了兩百多個追蹤,私訊開始出現:

「請問還有位子嗎?」

「可以訂位嗎?」

「請問那個老屋窗邊可以拍照嗎?」

以寬第一次體會到,原來品牌不是貼一張開幕海報就好,而是一次次在網路上種下小種子。

某個下午,店裡人不多。

一位中年大姐帶著小孩來用餐,走之前跟以寬說:

「你們店很好,餐點不便宜,但吃得出用心。就是啊……小孩子坐不住,如果有點能讓他畫畫或看的東西就更好。」

那天晚上,CCChen 又來店裡,他們一起把這段對話拆開來看。

「你有沒有發現,」CCChen 說,「這就是一個小小的 顧客洞察(Customer Insight)。」

於是,他們在角落放了幾本塗鴉本和蠟筆,牆上貼了一張手寫小牌:

「如果你需要一點時間慢下來,那就讓孩子先在這裡畫畫吧。」

隔週,帶小孩來的客人明顯變多了。

以寬在營收表上畫了一個小星星,那是他給自己的註記——傾聽的回報。

第三部:〈三個月後,我終於敢說:這真的是「我的店」〉

——成果、回頭客與品牌下一步

第三個月的某個傍晚,嘉義的天空被晚霞染成柔軟的橘粉色。

山霧拾光的外牆掛著小燈泡,老屋的窗框透出溫黃色光影。

吧台裡,以寬熟練地拉著一杯拿鐵,奶泡順著拉花壺畫出一片山形。角落裡,有人打開筆電工作;靠窗的位置,一對情侶在低聲聊天;文化書牆前,一位背著相機的遊客拿著手機拍照。

那種畫面,安靜卻有生命。

那天晚上,收店後,CCChen 如往常一樣坐在靠門的高腳椅上,手邊是一本被咖啡滴過的營運筆記本。

「來,」他合上筆記,「我們做個小小的 品牌回顧(Brand Review)。」

他把這三個月分成幾個面向:

一、數字成績單

- 平日客流量:從一開始的 20–30 人,提升到 40–55 人

- 假日:接近 90–110 人次

- 平均客單價略微提升,代表客人願意多點甜點或文創小物

- 文創商品每月銷售佔比約 12–15%

- 回頭客比率約 38%

「這些不是華麗的數字,」CCChen 說,「但對一家巷弄裡的老屋小店來說,非常健康。」

以寬看著數字,心裡卻想到的是一張張熟悉的臉——

那位每週三午休都來的行政小姐、常帶筆電來剪片的影像工作者、以及會跟他聊地方故事的鄰居阿伯。

二、品牌資產:那些看不見的東西

「你有沒有發現,」

CCChen 翻到另一頁,上面寫著三個英文字母:B R E。

B:Brand Awareness(品牌知名度)

R:Reputation(品牌口碑)

E:Experience(體驗)

「現在來嘉義,搜尋『老屋咖啡』,你已經穩穩在前幾名了;Google 評價 4.7;IG 上 #山霧拾光 的標籤也慢慢多起來。」

「但最重要的是 E ——你給人的那種感覺。」

CCChen 看著他,「你還記得一開始我們寫在牆上的那句話嗎?」

以寬笑了:「讓人慢下來、找回生活溫度的在地文化咖啡館。」

「那你自己,有沒有慢下來一點?」

以寬愣住,想了一下,居然有點想笑又有點想哭。

他想到第一週靠在吧台後面喘不過氣的自己,想到那則兩顆星的負評,想到半夜還在改菜單、改動線;也想到幾天前,有客人對他說:「謝謝你開這家店,我最近壓力很大,來這裡坐著,看著窗外的雨,就覺得心有比較穩。」

那一刻,他突然明白:

原來品牌不是他給出去的東西,而是來往的人,一點一滴回饋回來的形狀。

三、下一步:品牌如何長大,而不走樣?

「接下來你有哪些想法?」

CCChen 把主導權交回給他。

以寬想了想,說:「我想做二件事。」

「第一,我想把這裡的『嘉義故事』整理出來,做成一本小冊子,讓外地客人來的時候可以帶走。」

「第二,我想定期辦一些小型活動,像是 zine 手作、在地攝影展,讓更多人把這裡當成創作的據點,不只是咖啡店。」

CCChen 聽完,點點頭:「很棒,這就是從 Product(產品)走向 Community(社群)。」

他在筆記上寫下幾行字,邊寫邊說明:

- 把嘉義故事小冊子做成「文創產品+品牌內容」的結合

- 每月規劃一個主題活動,讓不同族群進來

- 用活動照片和參與者心得,反向餵養社群內容

- 用簡單的會員集點機制,累積「實體社群」

- 長期來看,這會變成一種 品牌社群資產(Brand Community Equity)

「簡單說,」他合上筆,「你不是在經營一家店,而是在養一群會回來的人。」

那晚,兩人走出店門時,嘉義的夜風帶著一點山裡來的涼意。

街上很安靜,只剩路燈拉長的影子。

「你還記得三個月前問我的那一句嗎?」

CCChen 突然開口,「你說:『你老實說,這樣真的有機會嗎?』」

以寬笑出聲:「那時候的我,很像快溺水。」

「那現在呢?」

「現在——」他抬頭看著掛在外牆的招牌,「我終於敢說,這不只是有機會,而是我真的在過一種『我自己也喜歡的生活』。」

他停了一下又補了一句:「而且這次,不是只有我一個人在努力。」

CCChen 沒說什麼,只伸出拳頭。

兩個人像少年一樣,互撞了一下拳。

那天夜裡,以寬回到店裡,把營運筆記本放進櫃台下的小抽屜。他知道,未來會有新的挑戰:租金、成本、景氣、競爭者、體力、創意枯竭……沒有一件會消失。

但他也知道,在品牌的世界裡,有些東西一旦建立,就很難被複製:

- 老屋的光影

- 客人記住的那杯山霧特調

- 孩子曾經畫畫的那張桌子

- 與嘉義這座城市之間,慢慢織出的那條線

以及——

一個願意陪他討論、陪他跌倒又爬起來的品牌顧問。

品牌的案例故事,還會繼續寫下去。而這三個月,只是序章。