Susan Sontag 在《疾病的隱喻 》中力求對隨附在疾病上的各種想像進行「反詮釋」,它精彩地分析肺結核、癌和AIDS附帶了哪些不必要的隱喻。

疾病作為隱喻是無法避免的。近日關於「武漢」病毒/肺炎的命名之爭中,命名這個行為就將疾病的名稱作為一個隱喻。在「武漢」與「nCoV2019」間肯定存在差異,但是,比起何者適當不如說它們意向著疾病隱喻的不同面向,畢竟,「武漢」一詞作為疾病的隱喻,其意義仍較為單純。

讀了劉紹華博士的訪談讓我注意到更多隱喻與當前情況的連結,如:命名為武漢病毒直接影響了武漢乃至湖北人面臨被汙名化的遭遇,可是,我認為這樣的情況並非命名為「武漢」所致,更重要的是這個疾病的隱喻(無論叫什麼)正開展一套情節,以「武漢」命名其實不是最重要的,無論它叫什麼名字它終究要織羅在眼下正在發生而不知結局如何的敘事上,在目前的敘事裡,讓人不安的是軍事隱喻。

本質、失序與侵犯

疾病有很長一段時間被視為是人的一部份,這是種本質論的觀點,中醫講到「體質」導致疾病和西方的體液說,都是將人的生理、心理以及性格和行為視為整體,而且,五行和四體液可以用來描述這個整體的特定秩序與法則。在易卜生的《群鬼》裡,男主角得到的梅毒就是遺傳自父親,是與生俱來的。在這種隱喻中他就是梅毒:他的身體裡帶著梅毒、梅毒也是他過生活的方式。從現代醫學的角度,乍看之下本質論的隱喻似乎有點可笑,可是在當代,我們仍不時的取用這種隱喻:「基因」和「遺傳」持續生產著這類敘事。

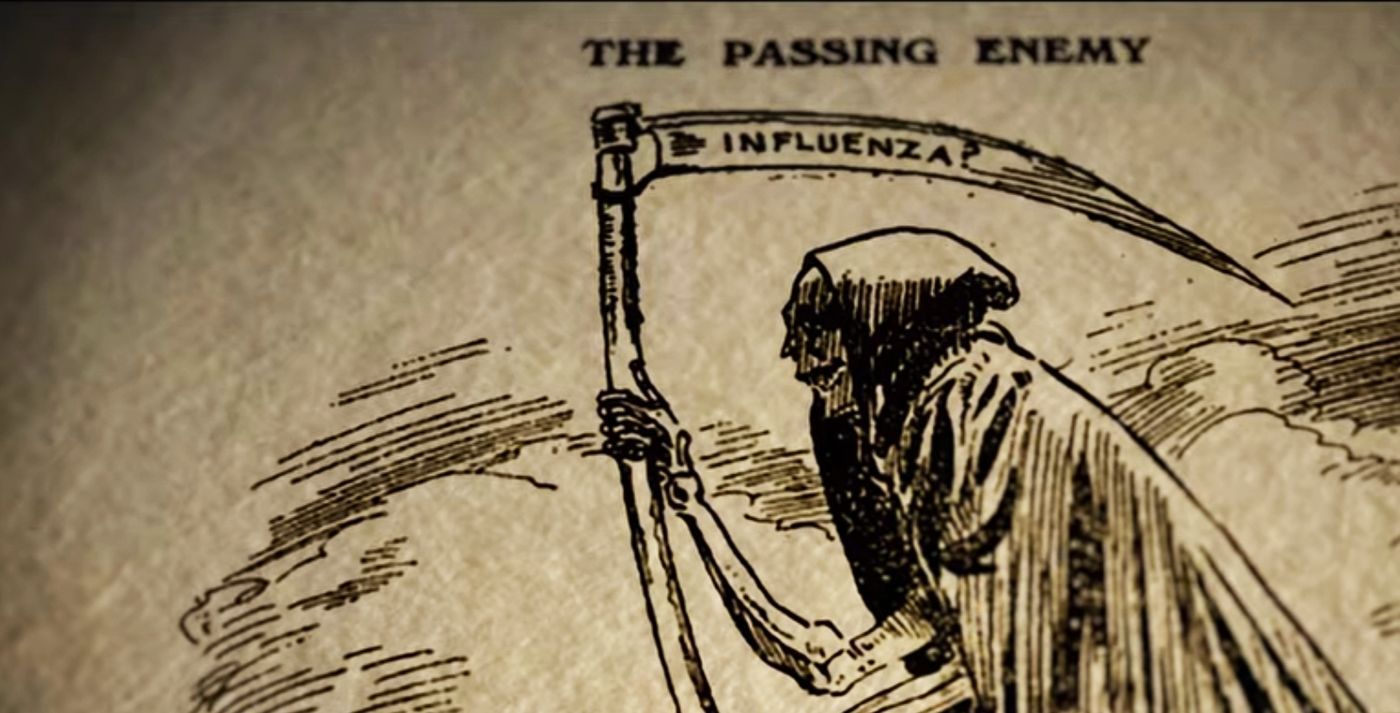

在本質論的疾病隱喻裡已經暗示疾病代表某種失序,而失序既然可以源自本體,當然也可能因為外來的侵犯,特別是病狀急促而嚴重的疾病或是瘟疫最容易衍生為外來侵犯的隱喻。

外來者、醜陋與懲罰

因為身體的失序是迅速而劇烈的,或者傳播是具有規模的,急性疾病和瘟疫通常帶有神秘氣息且必然導致人們的畏懼,也因為疾病有著醜陋的樣態,畏懼的心理傾向將疾病解釋為一種懲罰,至今,愛滋病仍可能被下意識的歸因至道德墮落,而罹患疾病就是其懲罰。 流行病、瘟疫最好來自他處。 原因是傳染病在現實上的確有地理關係容易強調地點,疾病的用語也帶有特定的方向性如:擴散、傳播、阻斷和蔓延。但另一層原因就是疾病被視為錯誤行為招致的懲罰。Susan Sontag曾提到:「梅毒在英國被稱為法國梅毒、在巴黎被叫做日耳曼疾病、佛羅倫斯人說這是那不勒斯疾病,連在日本都稱它為中國病。」梅毒是透過性行為傳染的,它「必須」源自他者來自他處的必要性不言可喻。

由此看來,武漢肺炎未必連結著那麼明顯的醜陋與懲罰意涵,但以地點命名卻符合將疾病視為外來者的隱喻。不僅世界各地都將之稱為武漢病毒,其實,中國各地也因此看作為「外地」病毒。「今天我們都是武漢人」的口號既是支持武漢,也隱晦的表達出「我們不是武漢人」的事實。 歸因於外來者的傾向甚至適用於武漢當地:病毒被認為來自蝙蝠或穿山甲、疾病是來自那些「吃野味的人」、病毒是來自華南市場...等。總之,病毒「必須」源自他者與他處,因為疾病是醜陋且帶有罪惡的。 其實,肺炎是少數有著美化意味的疾病,也因此淡化了以「武漢」命名造成的歧視意義。肺炎不影響容貌也沒有涉及不潔和恐怖的體液,東西方文學裡,作品中都描寫過罹患肺炎的角色遭遇悲劇卻浪漫的死亡。但是,把疾病視為他者來自他處時,「看見」和「譴責」疾病似乎是必要的。

在疫情初期,疾病的訊息就透過華南市場裡被禁錮的動物、滿地的血跡和糟糕的衛生條件填補視覺上的疾病印象。這次疫情也時常與蝙蝠的圖像相連結(相對地,當年SARS並不常出現果子狸的圖象),蝙蝠似禽似獸,但與武漢病毒聯想在一起的是疵牙裂嘴的蝙蝠而不是展翅遨翔的樣貌。市場的斑斑血跡和衛生條件低落其實和武漢肺炎不甚相關更不是由蝙蝠傳給人類,但面對傳染病我們需要這樣的影像填補對疾病的想像。

此外,疾病既然是懲罰就必須歸咎於某些錯誤,於是吃野味變成亟需譴責的罪惡,在疾病的隱喻中需要藉由吃野味傳達:「(無端降臨)疾病是(他人的)錯誤行為導致的報應。」對華人來說,食用野味追求健康的行為其實不難理解,但人們必須透過譴責這種行為的錯誤來強化它的罪惡,這有助於接受無端降臨的瘟疫。