本文章由國立中央大學資工系. 中研院人社中心蔡宗翰教授整理, 媒體或其他朋友引用請註明來源.

最近要不要普篩已經泛政治化. 蔡老師認為, 重點應該是瞭解中央流行疫情指揮中心(以下簡稱CECC)的策略, 還有因應這樣的策略, 民眾怎麼做對自己最好. 我寫這篇是分享我個人推理的過程, 希望有更多人可以思考看看.

CECC防疫策略解讀

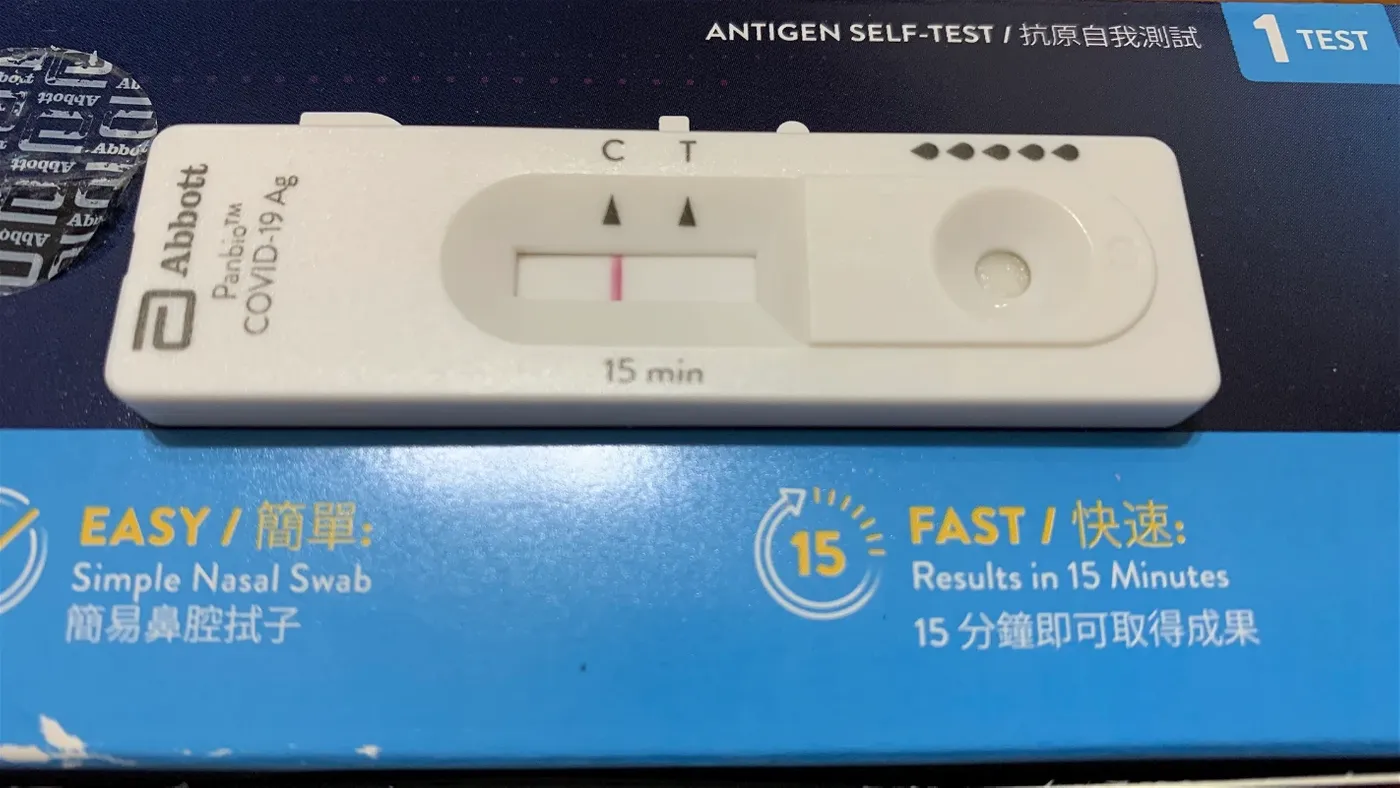

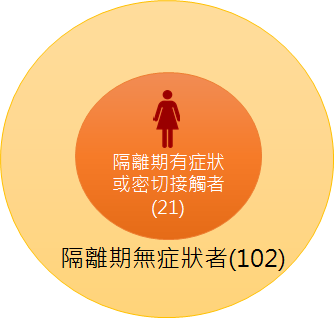

CECC現在的策略, 對入境方面是有症狀才驗, 其他隔離14天做醫學觀察. 對確診者的匡列接觸者方面, 是已有症狀或有親密接觸才驗. 所以大家很關注的酒店小姐#379, 其實CECC只有驗了21人, 而不是匡列的123人. 所以如果匡列者是無症狀帶原, 這個策略是驗不出來的. 當然, 假設這102人中的無症狀帶原者都遵守規定居家隔離, 帶原期也都在14天內, 那就不會往外傳播.

另外敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件,截至目前掌握接觸者共1,996人. 585人列為居家隔離, 並採檢其中461人. 1,411人則列為自主健康管理對象. 建議像這樣的情況, 461人應該送到集中檢疫所等待檢疫結果.

在入境方面, 包含我自己, 也有很多人建議要入境全篩, 全面阻斷外來病原. 那CECC為何不做呢? 這是一個有趣的問題, 以下是我的推論過程.

讓我們回到3月初, 美國是在3/4突破每天100例, 在3/8突破500例, 3/10突破1000. 這已經很明顯是大流行了, 要全面防堵應該是這個時候. 但CECC並沒有這樣做. 當時採取的措施是驗自述有症狀者, 其餘就直接入境, 不用居家隔離.

3/18日, 美國的單日病例數也破萬. 不知是否為這原因, CECC宣布3/19起所有入境者一律居家檢疫14天. 我們來看看這個時間點的決策因素. 首先, 要不要執行入境全篩? 我想到有兩點考量因素 (1) 當時境內已經有多少無症狀帶原者 (2)是否滿足執行入境全篩的客觀條件. 關於(1), 我想到一個粗略的方式: 以每日入境的無症狀帶原者數來算:

入境的無症狀帶原者數=入境人數 * 無症狀帶原率- 3/18前每日入境人數在15000–20000間, 我們算10000好了

- 無症狀帶原比率唯一能參考的就是全驗的CI011毒班機. 全機340人, 有7位是入境無症狀, 後來才被驗出來的, 無症狀帶原率為7/340=2%. 我們不用取那麼高, 抓個0.2%就好

所以3/1–3/18的入境的無症狀帶原者總數=18(天)*10000*0.2%=360. (此段數字均為推算, 不代表真正數字) 另外還要加上境內原有的無症狀帶原者.

關於(2), 我們來看看入境全篩會帶來什麼問題:

- 所需檢驗量能高

在3月初歐美剛爆出疫情時, 台灣每日約有上萬人歸國, 所以要實施全篩的話, 檢測量能就需要上萬. 但台灣的PCR檢測量能到頂也只有3800了. 除非跟韓國師法得來速篩檢或是進口快篩. - 所需隔離房間多

依照CECC目前的原則, 陽性要送負壓隔離病房隔離, 陰性要在套房隔離. 對於前者, 全篩會篩出無症狀陽性, 假設無症狀陽性佔總人數1/3, 就需要1/(2/3)=1.5倍的負壓隔離病房數, 這個數量會讓台灣所有的負壓隔離病床數滿載.

經過上面的分析, CECC極有可能因為推測境內已經有一定數量無症狀帶原者(360人以上), 隔絕外來帶原者意義已經變小, 且無法負荷入境全篩的資源. 所以不管外界怎麼呼籲, 也不為所動. 並且開始拼命宣傳戴口罩, 洗手, 維持社交距離, 希望降低傳染率.

由下圖來看, 在帶原者跟非帶原者均配戴口罩的情況下,傳染率可以降低到1.5%. 實際上, 因為無症狀的人無法判斷自己是否帶原, 若每個人都戴上口罩, 即使一位非帶原者旁邊出現了一位無症狀帶原者, 也可以維持小於1.5%的傳染率(因為這個圖是根據配戴普通口罩算的, 配戴外科口罩可以降低更多). 但如果無症狀的人通通不戴口罩, 有的情況下傳染率會到70%, 大家看差別多大.

民眾該怎麼做

清楚了CECC的策略之後, 大家就知道境內根本不可能是非常安全的, 除非全世界的疫情都結束了, 尤其是跟台灣來往密切的幾個國家. 現在的零確診, 只是因為CECC只驗有症狀者, 無症狀者就藉由居家隔離讓他不要跑出來傳染別人. 但3/19前從歐美回來的無症狀者, 根本沒居家隔離, 會不會又傳染給別人? 就像案301的實踐大學講師傳染給案352? 根據俄羅斯最新的統計, 無症狀的確診者高達43%. 所以不管今天確診是幾個, 大家一定要做好戴口罩, 洗手, 維持社交距離, 不去人多地方湊熱鬧. 千萬別一零確診就放鬆準備去人擠人. 你想想看, 如果撈魚只看池塘裡有沒有黑點去撈, 你能真正知道池塘裏面有多少魚嗎? 你沒撈到魚, 就代表池塘裡一隻魚都沒有嗎?