在音樂世界裡,頻譜與音色就像一對雙胞胎

頻譜與音色相互依存、相互影響,共同編織出我們耳邊的聽覺盛宴。今天,我們一同深入這個聲音的宇宙,揭開它們的神秘面紗,探索如何在不同的頻段中發現聲音的獨特魅力,並學會如何運用這些知識來聲音調整與音樂創作的效果。

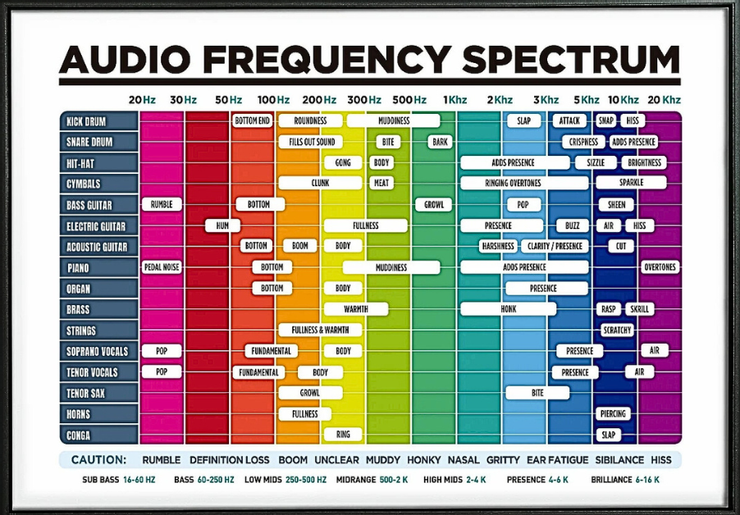

高頻段:音色表現力的源泉 (6kHz - 20kHz)

高頻段是音色表現力的核心,它為聲音增添了細膩的紋理與亮麗的色彩。當你聽到小提琴那細膩的高音泛音時,它們如同閃耀的星辰,賦予音色強烈的個性和魅力。高頻的泛音,也正是歌手獨特聲線和韻味的所在。

然而,高頻段的平衡至關重要。如果過低,音色會顯得黯淡無光;若過強,則會產生刺耳的尖銳感。因此,精準調整高頻段的幅度,是達成理想音色的關鍵。中高音段:明亮度與清晰度的關鍵 (600Hz - 6kHz)

中高音段是人耳最敏感的區域,對音色的明亮度和清晰度有著至關重要的影響。在這個頻段內,聲音的細節、層次感和清晰度得到最完美的展現。無論是鋼琴的清脆音色,還是歌聲的通透感,均離不開這一頻段。

若中高音段的成分過少,音色會顯得朦朧不清,彷彿被一層薄霧籠罩;而過強則會讓聲音變得尖銳刺耳,失去自然的柔和感。優秀的音訊工程師往往會在這個頻段進行細緻調整,以確保音色的明亮與清晰達到最佳狀態。

中低音段:音色的豐滿與力度 (200Hz - 600Hz)

中低音段承載著人聲與樂器的基音頻率,是音色的豐滿感與力度的來源。當此區域的頻率得到充分展現時,音色會顯得圓潤而有力。這樣的音色感覺厚實且富有張力,能為整體音效增添深度。

如果中低音段的成分不足,音色會顯得軟弱無力,缺乏深度;而成分過強,則會使音色變得生硬,失去流暢感。因此,對此頻段的精確調整,是打造豐滿且有力音色的關鍵。

低頻段:混厚感與空間感的源泉 (20Hz - 200Hz)

低頻段是音色混厚感和空間感的基礎。它如同一片深邃的海洋,為音色增添了寬廣的背景與沉穩的深度。當低音提琴奏起時,你能感受到一種深厚的共鳴,整個空間彷彿都在震動,這正是低頻段的獨特魅力。

若低頻成分不足,音色會顯得蒼白單薄,缺乏深度;但如果過強,則可能導致音色變得渾濁,並影響語音的清晰度。因此,在音訊處理中,對低頻段的合理控制,能使音色既深邃又不失清晰。

頻率細節:精妙影響,無處不在

除了上述主要頻段,不同頻率的細微差異也對音色有著令人驚嘆的精妙影響。正是這些看似不起眼的頻率點,共同構築了我們聽覺世界的豐富層次。

- 16kHz - 20kHz:音色的「仙氣」與「神秘感」 此極高頻段影響音色的韻味、色彩和情感。它透過骨骼傳導,賦予聲音飄逸空靈的「仙氣」或神秘感。若傳達充分,能讓聲音更具魅力;若過強,可能產生不諧和的不安定感。

- 12kHz - 16kHz:高音的「閃耀」與「金屬光澤」 這是高音打擊樂器(如鈸、鈴)的高頻泛音「高光區」,帶來「金光四射」的明亮通透感,凸顯樂器個性。不足則音色黯淡;過強(如激勵器過度)則產生「毛刺」般尖銳刺耳的高頻雜訊。

- 10kHz - 12kHz:高音管樂器的「金屬咆哮」 此頻段是高音木管和銅管樂器(如長笛、小號)高頻泛音所在,決定其「金屬聲」和穿透力。缺乏會使音色失去光澤;過強則產生尖噪刺耳的聽感。

- 8kHz - 10kHz:音色的「透徹」與「呼吸感」 此頻段的S音(齒音)明顯,直接影響音色的清晰度與透明度,決定聲音是否「透徹」。不足則平淡無活力;過多則尖銳,齒音過於突出,聽感不自然。

- 6kHz - 8kHz:音色的「明亮窗戶」與「音場立體感」 人耳相當敏感的頻段,它影響音色的明亮度。適度提升能增強聲音的音場立體感與分離度,讓聲音更「突出」、定位更清晰。不足則暗淡;過強則導致齒音嚴重,讓人不適。

- 5kHz - 6kHz:語音的「清晰度」與「疲勞點」 此頻段對語音的清晰度與可懂度影響最大。人聲模糊常是此頻段不足。若過強,音色會變得鋒利,容易讓人產生聽覺疲勞。

- 4kHz - 5kHz:樂器的「表面響度」與「距離感」 此頻段能影響樂器的表面響度。提高時會覺得樂器變近,聲音「衝」出來;減弱則感覺樂器變遠。它是塑造聲音空間感的重要頻段之一。

- 4kHz:聲音的「穿透力」與「咳聲」 穿透力極強,人耳耳腔諧振使其高度敏感。不足則語音模糊;過強則產生惱人的**「咳聲」**,類似收音機雜音。

- 2kHz - 3kHz:音色的「明亮度」與「僵硬感」 影響聲音明亮度最敏感的頻段。豐富則明亮度增強;不足則朦朧;過強則呆板、發硬、不自然。

- 1kHz - 2kHz:聲音的「通透感」與「銜接性」 此頻段賦予聲音通透感與順暢感,關乎高低音的「銜接性」。缺乏則音色鬆散脫節;過強則產生跳躍感,缺乏穩定性。

- 800Hz:音色的「力度」與「危險喉音」 直接影響音色的力度。豐滿則強勁有力;不足則鬆弛。但過多會產生令人不悅的喉音感,失去音色美感,故稱**「危險頻率」**,需謹慎使用。

- 500Hz - 1kHz:人聲的「骨架」與「整體感」 人聲基音頻率區域。豐滿則人聲輪廓明朗、整體感好;不足則語音收縮;過強則語音凸出,感覺過早入耳。

- 300Hz - 500Hz:語音的「主要音區」與「單調感」 語音主要音區頻率。豐滿則語音有力;不足則空洞不堅實;過強則音色單調,像電話聲,缺乏層次。

- 150Hz - 300Hz:男聲的「深度」與「基石」 影響男聲的深度與力量,是其低頻基音頻率及和弦根音。缺乏則音色發軟、發飄;過強則生硬不自然,缺乏特色。

- 100Hz - 150Hz:低音的「豐滿度」與「房間共鳴的靈魂」 極其重要的低音頻段!它直接影響音色的豐滿度和「厚實感」,適度增強能立刻產生房間共鳴的空間感與混厚感。許多低音樂器的「彈性」與「下潛感」也依賴於此。缺乏則單薄蒼白;過強則渾濁不清,讓低音「糊」成一團。

- 60Hz - 100Hz:聲音的「厚實」與「低音基音」 影響聲音的混厚感,是低音的基音區。豐滿則音色厚實、混厚感強。不足則無力;過強則出現低頻共振聲,有轟鳴聲。

- 20Hz - 60Hz:低頻的「空間感」與「地鳴」 主要影響音色的空間感,是房間或廳堂的諧振頻率。充分則讓人置身大廳;缺乏則空虛;過強則產生嗡嗡的低頻共振,嚴重影響語音清晰度,像地鳴一樣。

在音訊處理中,我們需要綜合考量這些細微的頻率,透過精確的調整,讓音色更加豐富、自然且富有感染力。

用「心」聆聽,讓聲音說故事

頻譜與音色是音樂世界中不可或缺的元素,它們相互依存、相互影響,共同創造出豐富的聽覺體驗。了解不同頻段如何塑造音色,讓我們能夠更精確地調整聲音,並創造出更具情感的產品。

如果這篇文章讓你對聲音的奧秘有了新的理解,請在留言區與我分享你對音頻產品的想法。你在聆聽音樂時,是否曾注意到某些頻段特別吸引你?讓我們一起討論,讓音樂的聲音傳遞更多情感與故事。