拜印刷工業與傳媒的演進,以及文本傳播門檻的降低,我們越來越容易接觸到不同教派的宣教、大修行者的演講,或者種種通靈訊息。我們或者會在其中看到一名大修行人從某個境地出發的講述,比如克里須納穆提常在說的「開始的就是最後的」;或者,我們可能接觸到種種的通靈訊息,比如克里昂、賽斯、奇蹟課程等等。

在這類書籍中,我們接觸到的,比較多是這些演講者或著述者已經走過很長的一段路,經驗到了某些境地或者證悟。然而,有一個修驗的部分比較少在這些著述中讀到,這個部分是大師的人格面,以及他們因應人格面的方式。換句話講,這個比較少被談及的部分是修驗中血淋淋的部分,是那些可能看起來不優雅、不舒適,也不高尚的部分。

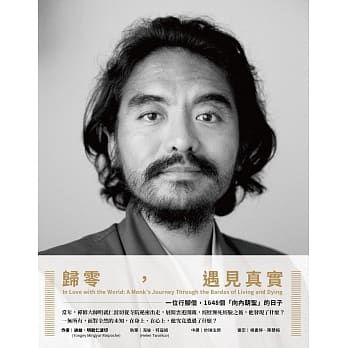

《歸零,遇見真實》是一本比較少見的書,作者在其中談論著一名修行者在那些強烈的、不堪的面向浮上來時,如何面對這些面向的書。對這些過程有所了解是有益的,這個了解能協助任何人知曉與意會:追求平靜的修行只是一種幻象。並且在這些風浪湧起時,能夠更如是地面對這一切。

「輪迴是無藥可救的絕症,而且我們都深受其苦。」

這本書的英文書名-"In Love with the World: A Monk’s Journey Through the Bardos of Living and Dying"-或許更能說明這本書在談論的範疇。中陰(bardo)除了傳統上的中陰-「此世的死與下一世的生之間的過程」以外,在當代的藏傳佛教裡,也用來描述我們的心緒常處在升起、幻滅的過程。在睡眠中,在禪定中,也在日常生活中。

我們的心常在這一切當中飄盪,同時對這個過程會持續、逐漸地變得習慣。在許多日常生活的過程裡,我們就像是睡著了一樣-雖然看起來好像醒著,可是只是用一種機械式的、反動式的方式在過活。這是一種根本的沉睡,在佛教裡,根本的沉睡被稱為無明(ignorance)。

我們重複做著大致相同的事,並期望能夠得到不一樣的結果。我們的概念心(conceptional mind)幾乎在每一刻做出檢擇與判斷,並且我們對於每一個當下所發生的事沒有太多留意。幾乎每一個人都像是處在一個不斷輪轉的輪子中,被世間八法給推動。

同時,沉睡會與我們身處的環境疊加。當我們在同樣的環境裡居住越久,我們就越來越難擺脫依循於物質的沉溺。除了我們會用常見的社會身分、地位、職位、財務、收入等概念來定義「此為我」以外,沉睡也會將習以為常的環境定義成「此為我」。

「我」是一個概化的集合。當我們細細探究「我」在哪裡時,會出現的總是一個空泛的概念。有時候,這個集合可能會散開,就像抓住某些雲霧的內聚力失去作用,於是集合中的種種元素就飄盪在自己周圍。但大體上來講,處在沉睡狀態中的人,「我」的聚合會一再呈現,一再用模糊的、概化的方式來界定自己的生活。

沉睡並不舒適,並且常會連動一種內在的隱微渴望。這種渴望是知道真相。我們多少都經驗過這種渴望,可能是在某些晚上,我們覺得生活有哪裡出了問題,但是看起來生活一切都很好,「我找不到任何問題」。

人有一種對於覺醒的、活著的渴望,一種周圍的一切都像牢籠,我渴望走出這個牢籠的渴望。明就在這本書一開始所做的,或許就是如此。唯一的差別在於,他是有意識的出走:刻意選擇放下這個持續令他待在上師的身分、僧袍、堪布的指導師,以及安靜的住處、乾淨的廁所等等被「我」持續依循且依賴的環境中。

「執取會形成對實相的顛倒理解」

當明就走出寺院的那刻,坐上火車車廂的那些時刻,或者使用骯髒廁所的時刻,可能都會直接經驗到他所提到的「失控的猴子心」。換句話講,這是一種心的狂亂,一種心處在「此或彼」(in-between)的狀態。那頭心猿正上下地跳動,並瘋狂地在內在尖叫著。

這也可以被認識為某種對於物質執取的展現,而這種執取會造成我們對於當下情境的抗拒。然而,在此處,同樣常發生的事情是,我們的概念心留意到了我們對於當下情境的感受,也留意到了我們對於當下情境的抗拒,並對這個抗拒產生抗拒與阻抗。這會使得我們一直處在內在的焦躁爭戰中。

我們通常會只看到我們習慣的,或者我們相信的觀點。舉例來說,我們可能學過,視覺、聽覺、嗅覺等等的感官知覺,其實只是感官、神經與大腦處理出來的。然而,我們卻會對「這些感官知覺所建構出來的世界為實」這樣的觀點深信不疑,甚至會否定其他的可能性。然而,當我們睡著的時候,在運作的知覺是什麼?為什麼我們會偏向將夢稱為夢,而不是將這被稱為夢的視作另一種真實?

「任它如是」(let it be)的困難也在於此:開放的覺知(open awareness)很容易鎖定在某一些特定的面向上,使得我們一再一再地重複經驗到某些事件。這個鎖定很容易受到未完整意識的因素所干擾。比如說,我們在乾淨且安靜的場域中修行時,我們會比較容易只是單純留意到內在的造作與起伏;然而,我們可以試試看坐在車水馬龍的大馬路邊,我們會很快地意識到安靜且乾淨的場域有多重要-這些我們原本在安靜處沒有意識到的因素,立刻成為這個環境影響我們的因素。

然而,無論在什麼情境或狀況-特別是針對特別強烈的逆境-我們都可以練習「任它如是」。自性(清淨心)有一種被稱為本明的特質,這種特質顯示、遍布於所有處,有點像清澈明朗的天空。採用這種「任它如是」的觀點,是意味著我們全然放下對於這個當下所呈現元素的揀選。

在夢中認出夢

修持最令人困惑的一件事情是:光明遺忘了自身為光明,並且沉睡在夢中。

面向死亡修持、邀請反向的進來,或者各種協助自己臨在的修持,都可能會在某一刻打破這種夢的繁衍。在那些片刻,光明會像是突然醒過來一樣,會開始詢問「現在發生了什麼?我是誰?我在哪裡?」而接著發生的往往是光明再度陷入沉睡,直到下一次再度醒過來,重新意會到自身。

我們也可能在日常生活裡有過這種經驗:在某一些很短的片刻內,突然變得很警醒,很警覺。意識好像變得很清明,一切的感知似乎變得極其清楚。過沒多久,這種感覺又慢慢消退。這像是一種「眼睛好像閉上很久,在不知道發生了什麼事的某刻,我醒了過來,旋又因為眼皮太重而陷入沉睡」的感覺。

整個修持過程最有挑戰的一件事或許是,意會到修持本身也是夢。透過覺知到這一切都是作夢,我們能慢慢經驗到在書中被稱為無死覺知(deathless awareness)的意識。那是光明自己醒過來,然後意會到在這一切的交替更迭內,都只是型態的變化。

覺知本身不會變,只是建立在覺知上的樣態會不斷消長。透過不斷的練習(藏文中的「禪修」便是指不斷練習),我們會逐漸意會到覺知本身。

母子光明相結合

母光明是本明光,而子光明像是裝在杯中的母光明。基本上,在中陰裡,子光明與母光明會毫無滯礙地重會。這也是佛教一直以來秉持的一個觀點:每個人都有開悟的可能,眾生皆曉開悟,只是眾生迷於幻境,因而生顛倒,活於夢想。

子母光明的相會是一個自發的過程,而禪修者在此世花一輩子所做的練習,是試著在每個概念心湧起的當下,辨識出子光明的本在,亦即自性的自展現。

當經驗到自性時,慧能禪師的那句偈是很適洽的描述:

「何期自性本自清淨!

何期自性本不生滅!

何期自性本自具足!

何期自性本無動搖!

何期自性能生萬法!」

這篇我想用一段明就與其父親祖古鄔金仁波切的談話做為這篇的結束。

『當我還是個孩子時,曾經向父親和薩傑仁波切問起自己一直聽到的「證悟」(enlightenment)這個詞的相關問題。我聽過父親許多的開示,那些足以讓我想像「證悟」是一種與我們現在生活相去甚遠的非凡狀態。因此,我的很多問題都是和悟裡位置有關。「如果我證悟了,我將會在哪裡?」

父親解釋:「你所待的地方,你所居住的地點,你所看到的,所聽到的,將不再那麼重要。」

我固執地問道,我是否可以留在納吉寺這裡。「一旦你認識到自己真實佛心的內在智慧,」父親告訴我:「一旦你跟宇宙合一,你將無處不在,也無處可尋。現在,你用的是概念心,並試圖超越概念心。這是不可能的。你帶著一副黃色眼鏡,卻試圖要看到白色。證悟是沒有時間、地點、方向、顏色、形狀的實相。用那種方式是無法了知的,不要心急。」

但我很心急。對它給的答案感到沮喪,我解釋道:「如果我認識道自心和佛心無別,我就變得跟所有一切合一,然後我什麼都做不了。」

「不是的,」父親說道:「當你跟一切合一,你就能做任何事。你具有無量慈愛和悲心的能力,並且能以利它的各種方式來展現。不要忘了,你的人身,就如同此時此刻的你一樣,人身是證悟的一種映現,映現著空性的色相之身。」』

祝願所有讀到這篇的人,一切平安。願允許一切如是的心能如是地綻放,如同無著賢大師(Tokme Zangpo)的偈所言:

「若我得病為較佳,祈願得病之氣力。

若我健康為較佳,祈願健康之氣力。

若我死亡為較佳,祈願死亡之氣力。」