在傳統佛教裡,一種主要鍛鍊注意力的方式是奢摩它(śamatha)。透過帶領者介紹的方式,不同的修驗者大體上在走奢摩它之路時,會經驗到大體上類似的經驗。雖然說這些經驗並不具必然性-亦即,不一定會經驗到這些;然則,這些經驗通常有個出現的次序。

慢慢地,這些修驗者的經驗被集合成一張圖,並且用象徵性的方式將可能會經驗到的種種經驗繪出。大體上,我們可以從這張圖來看奢摩它的修行進程。然而,這張圖本身也可能隱含著陷阱,特別是針對那些並沒有踏上這條修定的路,而只是將這張圖當成博覽會的一部份看過去的人。對只是將這張圖當作資料蒐集庫藏中一部份的人而言,這張圖很容易變成一種心智上的垃圾。

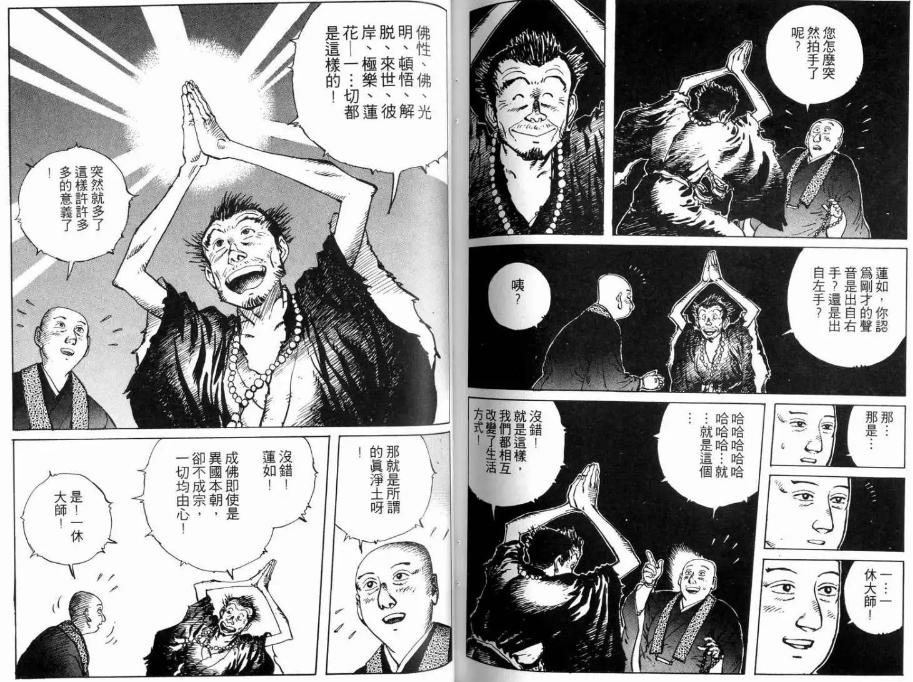

會這樣講,主要與猴子本身的特性有關。

中文有一句成語「心猿意馬」,其中的心猿很適洽地描述了沒有訓練過的心智會有的展現方式。心猿的特性不太可能完整羅列出來,不過大體上來講,心猿會有幾種特性:

1. 很容易聚焦在我們要聚焦的那樣東西以外的東西。比如說我們開始觀呼吸,可能過個三十秒或二十秒,啵,一個想法出來了;然後下一個想法又出來了。我們想到了一堆想法,唯一忘記的是我們一開始設定要去觀的呼吸。

2. 心猿有讓注意力的燈隨便亂打的特性,我們在靜坐時會特別容易留意到這一點。

3. 心猿有將未知的轉化成已知的特性。所以我們若知曉了心猿這個概念,下次在靜坐時,這個概念本身可能會變成妨礙:「噢,現在心在亂跑,這是我的心猿耶。」旋而,我們忘記了我們採用的靜坐方法,也失去了我們的整個注意力。

另外是,心猿可能導致我們以一種幻想、誤解或扭曲的方式,以舊有的觀點看待新的事物。比如說,我們可能以鍊鉛汞的方式看待這張圖,然後試著比對,但是這樣就掉入了心猿的陷阱裡,那是心猿試著將這個概念比對那個概念,然後將一些概念的團塊放在一起排列。

4. 心猿有厭惡被找到的特性。也就是,當我們要抓它時,它就閃得不見猿影;當我們好不容易將注意力帶回要做的練習上,心猿可能開始在旁邊唱歌。

在心猿的特性上,我們若只是知曉、看到這張圖,充其量就只是讓心猿有更多可以玩耍的元素;而對我們而言,注意力還是一場大混亂。要體會這點也沒有多困難,比如說佛教中一個很好用的入門練習,是安那般那念(Ānāpānasati),我們只要試第一步就好了。

1. 脊背挺直地坐著,讓自己警醒,同時保持放鬆-放鬆心智,而不是讓自己垮掉。保持一個輕鬆直挺的坐姿。

2. 將注意力放在呼吸上,吸氣時數1,在下一次吸氣時數2...一直屬到10為止。中間如果我們的注意力飄掉-只要飄掉一次,比如說跑去想某件事,數到意志飄散等等,就重新從1開始數。

只要練習這一步,我們就會留意到我們處在一種大散亂之中,維持只是一分鐘的專注都幾乎變得極為困難。而這便是最下方所繪的,心猿到處亂跑,無法被繫住,也沒有定向。

讓整個情況變得更複雜的,是路旁的火-那些是燥火。煩躁、坐不住、頭腦中無窮無盡的想法、坐沒多久就睡著、整個身體很熱、坐五分鐘腳就開始痛麻癢...。有時候,我們過去的創傷、印在身體中的記憶與情緒,也會加入這場大混亂裡面,這會跟心猿混在一起。

好消息是,我們不需要做太多,只是需要方法,以及不斷將自己拉回練習的恆毅力。單純閱讀這張圖的額外困難是,如果沒有修持奢摩它的方法,也沒有有相關修持經驗的人可以請教,那麼,這張圖會變得極難閱讀,並且十分不容易正確地以自身的經驗來理解。