“Of all the forms of inequality, injustice in health is the most shocking and inhuman.” - Martin Luther King

截至3月9日,美國累計超過470宗確診新型冠狀病毒,已經有20人死亡,8個州份宣佈進入緊急狀態。美國總統特朗普試圖安撫民眾情緒,淡化美國疫情的嚴重性以降低疫情對美國經濟的影響。他在3月5日接受霍士新聞採訪時聲稱,憑直覺認為世衛組織發布的3.4%死亡率太假,又指新冠肺炎只是「新冠流感」("corona flu"),大部分人只有輕微病癥,而且很快好起來,有些人甚至沒有看醫生或者打電話給醫生。

然而,隨著疫情逐漸在美國本土擴散,特朗普的定心丸似乎不怎麼見效。民眾恐慌情緒湧現,美國各地出現搶購和囤貨潮。這些公眾情緒反映的不單是對新冠病毒的畏懼,也是民眾對美國醫療制度不信任的一種折射。專家和媒體對美國疾控中心這一次應對新冠肺炎疫情的反應和措施有甚麼評價?為何美國的醫療保障制度一直為人詬病?為何在美國要推行全民醫療保障制度,困難重重?

《清議時事》這回整合了有關美國新冠肺炎疫情和醫療保障制度的相關報道和評論,冀能讓讀者在跟進美國疫情的報道時能從不同角度深入了解美國的醫療制度及其問題,包括:- 美國疫情防控體系應對疫情遲緩

(a) CDC自行研發的試劑出錯,導致病毒檢測的工作延誤

(b) 不再公佈已接受檢測人士的數字,有隱瞞疫情之嫌

(c) 接受病毒檢測的標準過於狹窄,使很多潛在個案沒有被發現

(d) 問題解決了嗎? - 美國醫療保障制度的問題以及對防疫的影響

(a) 美國的概況

(b) 昂貴的醫療費用對疫情的影響

(c) 世界上不同的醫療保障制度模式

(d) 美國市場化醫療制度的優缺點 - 醫保制度爭議的歷史緣由和意識形態之爭

1. 美國疫情防控體系應對疫情遲緩

有關美國新冠肺炎疫情的資訊,美國疾病控制與預防中心(CDC)網頁每天中午12時會公佈截至前一天下午4時為止的確診數字。然而,CDC 的網站只在星期一至五更新,而且更新速度不夠及時。如果想了解美國疫情的即時資訊,建議可以參考《紐約時報》的新冠肺炎專頁。該專頁圖文並茂地說明美國的疫情,而且資料更新較頻密。

參考 Centers for Disease Control and Prevention, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Cases in the U.S.: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html

查看原文 The New York Times, Tracking Every Coronavirus Case in the U.S.: Full Map: https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

CDC 近日被批評應對新冠肺炎疫情不力。綜合不同報道,媒體對CDC的批評有三:(a) 自行研發的試劑並不可靠,導致病毒檢測的工作延誤、(b) 不再公佈已接受檢測人士的數字,有隱瞞疫情之嫌。(c) 接受病毒檢測的標準過於狹窄,使很多潛在個案沒有被發現。

(a) CDC自行研發的試劑出錯,導致病毒檢測的工作延誤

《紐約時報》於3月2日一篇題為 "As Coronavirus Numbers Rise, C.D.C. Testing Comes Under Fire" 的報道指出CDC 自2月開始便向全國各地的國家和地方實驗室提供新冠病毒的檢測試劑。然而,試劑投入使用一星期後,CDC在2月12日才發現這些試劑存在缺陷,檢測結果並不可靠。CDC要求各地實驗室把樣本和檢測結果寄回位於亞特蘭大的總部,進行調查。CDC曾承諾提供一個三步檢測的替代方法,但承諾沒有兌現。CDC只解釋是因為生產過程出錯。最後CDC 終於推出了一個兩步檢測的替代方案。哈佛大學流行病學專家 Dr. Michael Mina 指出研發病毒檢測試劑一般不是甚麼困難的問題,這樣的失誤「超出了任何人對CDC 的期望」。而CDC至今也沒有解釋他們在製造試劑的過程中遇到了甚麼障礙。

該文章進一步指出,德國其實早已研製出有效的新冠病毒試劑,而且很快被世衛組織採用並向全球各國配發,也得到美國食品藥品監督管理局(FDA)的認證。但美國CDC仍然堅持自行研製試劑,對此 Dr. Mina批評, "It's just a very American approach to say, 'We're the U.S., the major U.S. public health lab, and we're going to not follow the leader."

查看原文New York Times, As coronavirus numbers rise, C.D.C. testing comes under fire: https://www.nytimes.com/2020/03/02/health/coronavirus-testing-cdc.html

其後,美國的病毒檢測工作逐步「去中心化」。CDC在2月29日授權六個公共衛生實驗室進行獨立檢測。同日,FDA擴大緊急使用授權 (Emergency Use Authorisation) 予私家醫院和實驗室自行研製病毒檢測試劑,不用再等待CDC控制中心的結果。這些措施將逐漸擴大新冠病毒檢測的覆蓋面,讓更多民眾能夠接受病毒檢測。然而,由於每個實驗室還須要複驗測試結果,究竟何時更多測試能推出市面仍是未知之數。截至3月9日,CDC已為1700名人士進行病毒檢測,而此數字並未包括由其他公共和私人實驗室進行的檢測。

CDC的檢測試劑早於2月12日已被發現存在缺陷,FDA是不是應該早一點擴大緊急使用授權?就這一點,我們在網上目前還沒找到相關評論和分析,如果大家在哪兒看過有關資訊,歡迎分享。

(b) 不再公佈已接受檢測人士的數字,有隱瞞疫情之嫌

另一個對CDC的批評是其3月1日起不再公佈已檢測人數的數據。這則改動最先由記者Judd Legum 透過Twitter發佈,報道隨即引發美國民眾猜測CDC是否意圖隱瞞美國疫情。這一則改動也引來內地網民的口誅筆伐,批評美國一方面呼籲中國公開和透明地公開疫情資訊,另一方面卻隱瞞自己的疫情,甚至稱美國政府才是一個「吃人」的政府。

然而,《香港01》的評論指出,CDC不再公佈已檢測人數的數據並非意圖隱瞞,而是把疫情訊息公佈的權力下放給各個州份。CDC決定停止公佈的是「接受檢測人員」和檢測結果為「陰性」的人員數量,而由於各州份已開始自主進行試劑檢測,為免統計口徑不同意而造成偏差,特別聲明「如果CDC病例與州和地方公共衛生官員報告的病例之間存在差異,則應認為各州報告的數據是最新的。」因此,CDC停止公佈已檢測人數的數據實際上是給予美國各州在訊息發佈方面更多自主權,提高了訊息發佈的速度。

但是,事實上各州政府又有沒有在CDC下放權力後及時和全面地公佈疫情資訊呢?下文一篇來自《大西洋》雜誌的獨家調查報道有所提及。

查看原文 香港01,【新冠肺炎】輿論場:「作業」沒抄 美國先學會了瞞報?https://www.hk01.com/議事廳/443999/新冠肺炎-輿論場-作業-沒抄-美國先學會了瞞報

(c) 接受病毒檢測的標準過於狹窄,使很多潛在個案沒有被發現

在3月4日前,CDC不建議醫生對任何有發燒、咳嗽和呼吸困難等病癥的人士進行新冠病毒檢測,只建議針對具有以上病癥、加上有曾到疫情爆發地區的旅遊史或與確診患者曾有密切接觸的人士進行病毒檢測。《時代》雜誌的報道指出,部分公共衛生專家曾警告美國現時可能只是因為有太少人接受過檢測,新冠肺炎個案數字才會這麼低。《大西洋》雜誌的一篇題為 "The Official Coronavirus Numbers Are Wrong, and Everyone Knows It"更詳細地分析為什麼美國的確診數字會低於已感染的數字。文章指出在2月底美國已出現沒有外遊記錄的確診個案,有確切的證據證明新冠肺炎已至少在華盛頓州出現社區傳播,但CDC並沒有及時擴大接受病毒檢測的覆蓋面,反映遲緩。問題的關鍵是,當民眾是看著數據判斷疫情,而當檢測標準過窄導致數據不能反映實際情況,這只會令民眾對疫情掉以輕心。到政府擴大檢測的時候,伴隨著確診數字的激增只會令民眾更為恐慌,而到時候也更難判斷個案激增是由大規模傳播造成還是擴大檢測的結果。

查看全文 TIME, Responding to Coronavirus Testing Problems, U.S. Government Expands Number of Labs That Can Run Tests: https://time.com/5793605/coronavirus-testing-united-states/

查看全文 The Atlantic, The Official Coronavirus Numbers Are Wrong, and Everyone Knows It: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2020/03/how-many-americans-really-have-coronavirus/607348/

另一篇來自《STAT》的報道也指出,新冠病毒很可能自1月中美國首名確診者從武漢返國起已在當地傳播,而病癥輕微、檢測試劑出錯等因素很可能使病毒在沒有監察下廣泛傳播。華盛頓州的情況就如一月初時候的武漢,人們還沒有意識到傳播規模之廣和速度之快。而湖北以外的省份沒有出現如武漢般大規模的爆發,正是因為其他省政府行動及時。文章呼籲華盛頓州採取更進取的措施限制民眾的社交距離,並及早隔離出現呼吸道病癥的疑似患者。

查看全文 STAT, Washington State risks seeing explosion in coronavirus cases without dramatic action, new analysis says: https://www.statnews.com/2020/03/03/washington-state-risks-seeing-explosion-in-coronavirus-without-dramatic-action-new-analysis-says/

自3月4日起,副總統彭斯 (Mike Pence) 宣佈CDC已經取消所有檢測限制,只要有醫生的指令病人便可接受新冠病毒檢測,目標是在上週末前準備好大概150萬個試劑給予實驗室進行檢測。

(d) 問題解決了嗎?

擴大授權讓更多實驗室自行研製檢測試劑、下放權力予州份公佈檢測數字、擴大檢測範圍 ----這些措施加強了美國的疫情防控能力了嗎?《大西洋》雜誌一篇題為"Exclusive: The Strongest Evidence Yet That America Is Botching Coronavirus Testing"的獨家深入調查報道,分析以上措施的效用。透過訪問公共衛生官員和全國調查,他們發現:

- 截至3月7日為止全國只有1,895人能核實曾經進行新冠病毒測試,而當中有10%對測試呈陽性反應。

- 各州份的疫情訊息質素參差,及時程度存在巨大差異。部分州份甚至只會一個星期更新一次數字。大部分州份只公佈確診個案數字;只有數個州份公佈他們接受檢測的承載能力。

- 各州份病毒檢測的承載能力有異。最高的是加州,當地衛生部門稱其有能力每日為7,400人進行檢測。其他州份例如俄勒岡州和德克薩斯州,則分別只能每日為40和30人進行病毒檢測。

文章指出,彭斯聲稱將準備好的150萬個試劑顯然未有提高全國各州份的檢測能力。再者,雖然說CDC下放了訊息公佈的權力予各州政府,但由於各州份的訊息質素、詳盡程度和更新頻率參差,導致跟進全國檢測能力的工作變得極其困難。此外,當更多私營機構和實驗室獲得FDA許可自行進行檢測,收集疫情相關數據的難度自然增加。再者,由於這些獲得FDA許可的實驗室在緊急使用授權下,無需先得FDA的審批便可以立即把試劑推出應用,只需要在及後15天內向FDA提交相關文件便可,品質檢控的工作也變得更複雜。當然,為了提升應對疫情的速度這些措施是需要的,但這些問題也需要注意。文章最後呼籲各州份盡早採取更強力的社交距離限制措施。

查看全文 The Atlantic, Exclusive: The Strongest Evidence Yet That America Is Botching Coronavirus Testing: https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/03/how-many-americans-have-been-tested-coronavirus/607597/

綜合以上報道,美國這次的防疫工作的反應似乎頗為遲緩,在研發試劑的過程曾經出錯,沒有及早擴大檢測範圍,部分州份的疫情資訊也不及時。其實《紐約時報》曾於2018年的一篇報道指出,只有34%的美國人信任醫護人員;只有25%表示信任美國的醫療制度;只有少於三分一的美國人指他們相信公共衛生官員分享的訊息是準確和全面的。對政府防疫工作的不信任將削弱了政府和公共衛生機構的防疫能力。究竟這是由於聯邦政府的決策延誤還是公共行政制度出現問題,目前網上還沒有相關評論,冀能拋磚引玉,集思廣益。

查看全文 New York Times, Do You Trust the Medical Profession?:https://www.nytimes.com/2018/01/23/upshot/do-you-trust-the-medical-profession.html

2. 美國醫療保障制度的問題以及對防疫的影響

美國民眾對醫療制度的不信任,也和龐大的醫療成本有關。即使美國政府現在容許所有美國人得醫生指示下接受新冠病毒檢測,巨額醫療費也將會是抗疫的一大障礙。

(a) 美國的概況

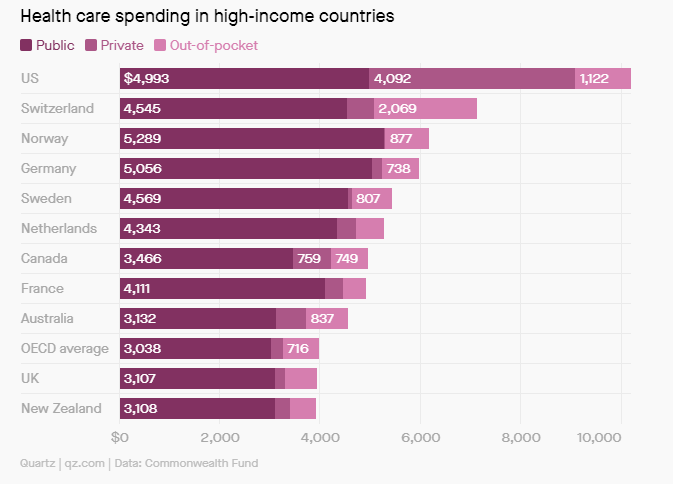

美國的醫療制度是世界上最昂貴的醫療制度,其用於公共衛生的總支出佔其本地生產總值 17%,每年的醫療費用高達2萬億美元,遠遠高於其他發達國家。但是,美國同時是一眾發達國家之中唯一沒有實行全民醫療保障的國家,有大約15%的人口(超過2700萬人)沒有任何醫療保障。 相比之下,其他OECD國家的保險覆蓋率大多接近100%,也即全民醫保。此外美國的人均預期壽命在OECD國家中倒數第二 (最低是土耳其),近年更呈持續下降的趨勢:2016年78.7歲,2017年78.6歲,2018年78.5歲 。 與其他OECD國家相比,美國也在嬰兒死亡率、青少年懷孕、性傳播感染、與藥物相關的死亡率、肥胖症、糖尿病、心髒病、肺部疾病等公共衛生問題上相形見絀。

參考 Health at a Glance 2019, Health at a Glance 2019 | OECD READ edition: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4dd50c09-en/index.html?itemId=/content/publication/4dd50c09-en

(b) 昂貴的醫療費用對疫情的影響

美國如此昂貴的醫療制度令媒體關注其對美國防疫的影響。巨額的醫療費用令民眾卻步,使患者不能被及早發現,也大大增加了社區傳播的風險。早前,一名邁亞密男子就因為到過中國公幹後感到不適而住院。經診斷後證實他只是患上了季節性流感,但就收到了一張US$3,270.75的醫療賬單。上月,一名賓夕法尼亞州男子在完成美國政府的強制醫院隔離後也收到了一張US$3,918的賬單。BBC也報道,華裔美國人徐檸汐早前乘坐武漢撤僑包機返美後,雖然不需要為隔離付款,但就需要支付約US$1000的機票費用。

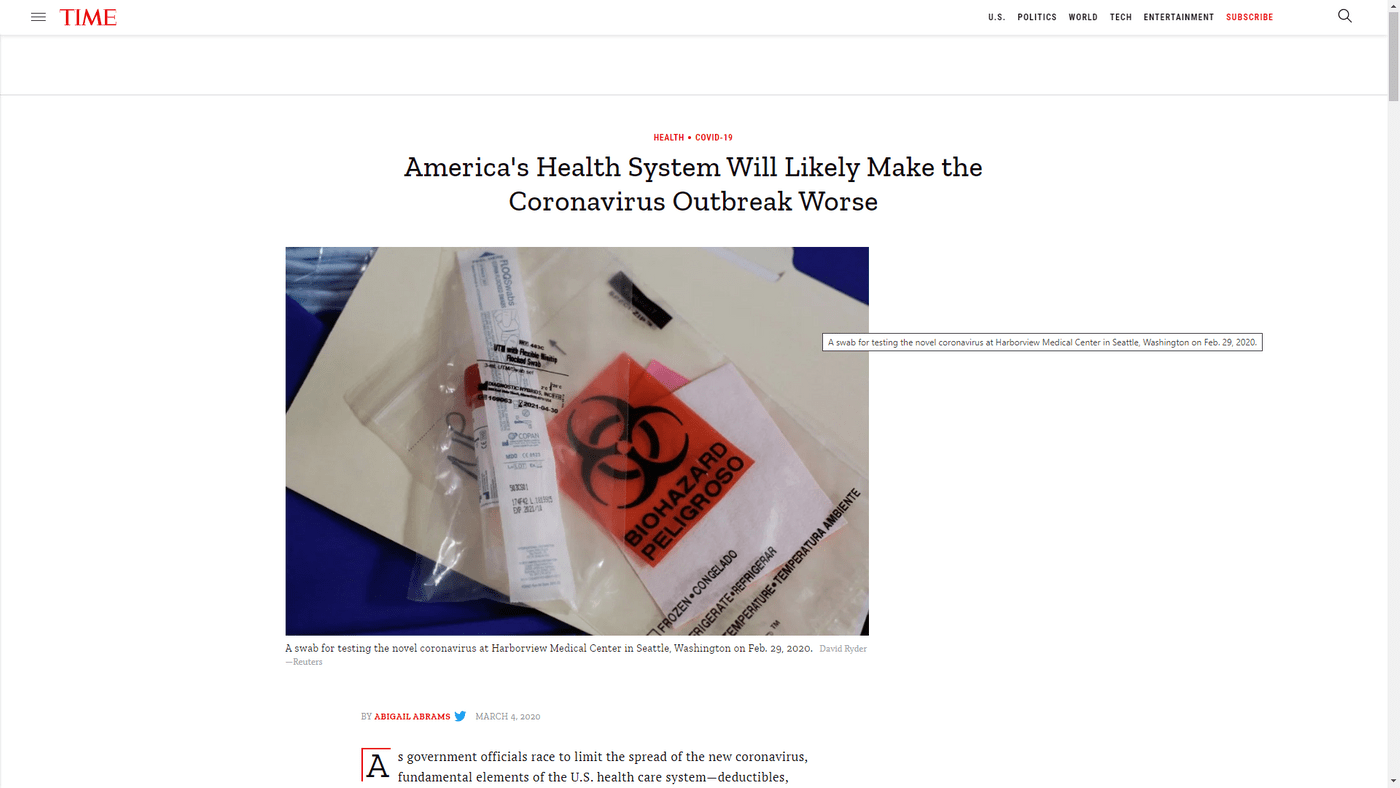

這些事件令媒體再一次關注美國的醫療債問題。《時代》雜誌一篇題為"America's Health System Will Likely Make the Coronavirus Outbreak Worse"的報道指出,在2019年,82%美國工人購買的醫療保險含有自付額 (deductible)。他們平均須要自行支付US$1,396的醫療費,在此金額門檻以上的醫療費用才受保險覆蓋。然而,有接近40%的美國成年人反映他們

根本連US$400的緊急開支也負擔不起。《Business Insider》的一篇報道列舉了一名確診新冠肺炎患者住院可能產生的各項醫療費用。此外,《Quartz》的一篇報道也指出根據一些調查,有大概四分之一至超過一半的受訪美國成人曾經因為醫療費用高昂而延誤或不接受必要治療。

查看全文 TIME, America's Health System Will Likely Make the Coronavirus Outbreak Worse: https://time.com/5794672/health-insurance-deductibles-coronavirus/

查看全文 Business Insider, Coronavirus testing is free, but the hospital trip may set you back thousands. One graphic breaks down potential costs: https://www.businessinsider.com/how-much-does-coronavirus-treatment-cost-cdc-health-insurance-2020-2

查看全文 Quartz, The cost of American health care could help coronavirus spread in the US: https://qz.com/1809382/us-health-care-costs-could-help-coronavirus-spread/

如果想更深入了解美國的醫療債務問題,可參考Kaiser Family Foundation 與《洛杉磯時報》在2019年合作進行的一項調查。值得留意的是,9%的受訪者因為負擔不起醫療費用而宣告破產,25%的受訪者表示難以支付醫療費用。醫療保險費在過去十年上升了54%,然而國民平均收入同期只上升了26%。醫療開支這根擔子之重,可見一斑。

查看完整報告 Kaiser Family Foundation - LA Times Survey of Adults With Employer-Sponsored Health Insurance 2019: http://files.kff.org/attachment/Report-KFF-LA-Times-Survey-of-Adults-with-Employer-Sponsored-Health-Insurance

(c) 世界上不同的醫療保障制度模式

要更深入了解美國國民為何負擔著如此沉重的醫療負擔,可從了解不同醫療制度入手。美國Physicians for a National Health Program的網頁介紹了全世界四種主要的醫療制度模式,而《菜市場政治學》一篇題為『先搞懂全球這四種醫療服務模式,你就知道台灣全民健保是「福利」 還是「保險」』的文章就翻譯並加以分析了這四種模式的利弊。概括而言,這四種制度模式分別是:

- 貝佛里奇模式(Beveridge Model):即公共醫療制度,制度下所有醫院是公立的,醫療服務作為社會福利向全民提供,通過高稅收方式籌資。 雖然個人看病不是完全免費,但免費程度比較高。採用此模式的有英國、加拿大、澳大利亞、北歐諸國等。

- 俾斯麥模式(Bismarck Model):即社會保險模式,醫院不是全部公立的,但國家規定所有公民必須購買醫療保險,由僱主和僱員雙方共同供款,政府作出適量補貼,全社會共同分擔風險,相對比較靈活,也能維持私營醫療市場的競爭,但公民所能享受的醫療服務與工資和保費掛鉤,有錢的人可享用更好的醫療服務。採用此模式的有德國、法國、比利時、日本等。

- 單一支付者模式(Single Payer System):貝佛里奇模式和俾斯麥模式的混合。醫院是私營的,以維持自由市場的競爭,但醫療費用則來自由政府營運的醫療保險制度,每一個公民依照薪資階級向政府繳納保費。在此模式下,保費的多寡並不影響一個公民可享用的醫療服務範圍,比俾斯麥模式有更大程度的財富再分配效果,但給予私營醫院的利潤誘因則較少。採用此模式的有台灣和加拿大。

- 自付模式(Out of Pocket Model):也就是市場模式,政府並不強制公民投保,自願選擇醫療保險。

美國政府給予65歲或以上、殘疾或患有特定慢性病者的「醫療護理計劃」(Medicare)屬於單一支付者模式。保險由聯邦政府負責,資金來源為額外的薪俸稅和65歲以上參加者所交的保費。Medicare 的受保範圍並非全包,除了門診、住院、藥費等在受保範圍內,一般要自行負擔一部分醫療雜費。至於適用於低收入人士或家庭的「醫療援助計劃」(Medicaid),則更像一向社會福利政策,覆蓋大部分窮人的醫療費用,由聯邦與州政府攤分開支。至於在奧巴馬醫保 (Obamacare) 被特朗普政府在2017年從強制醫保改為自願性後,大部分美國工人大概就是在市場模式下自願透過僱主投保。但就如上文所述,即使投保,保險也不會覆蓋所有醫療範疇,加上很多保險也規定了自付額,事實上有很多美國人連自付額也應付不起。

查看全文 菜市場政治學(關鍵評論轉載),先搞懂全球這四種醫療服務模式,你就知道台灣全民健保是「福利」 還是「保險」:https://www.thenewslens.com/article/38255

(d) 美國市場化醫療制度的優缺點

這裡針對美國的市場化醫療制度再作深入一點的探討。兩名諾貝爾經濟學獎得主分別對市場化的醫療制度提出不同的見解。2015年諾貝爾經濟學獎得主安格斯•迪頓 (Angus Deaton) 在其著作《逃離不平等》中指出,美國的市場化醫療制度能促進研究開發(R&D)和科技進步,並提出「美國醫療系統的一個重要特徵是新的發明總會很快被付諸應用」。書中也用了不少數據予以說明:美國的醫療制度是在OECD裡最有利醫藥領域新技術、新儀器設備、新耗材和創新藥品的應用和普及的。

參考 Angus Deaton (2013), The Great Escape: health, wealth and the origins of inequality 2013 https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691153544/the-great-escape

另一邊廂,美國另一位得諾貝爾獎的經濟學家,肯尼斯·約瑟夫·阿羅(Kenneth Joseph Arrow) 卻對美國醫療市場化提出另一番見解。在1963年,阿羅教授敏銳地察覺,醫療是最市場失靈的領域。完全競爭市場下,應該有無數消費者,無數的生產者,信息相稱,他們皆不能影響價格,消費者和生產啫在市場上博弈,市場才能有效率運作。然而在醫療市場裡,病人是被動消費,從診斷到用藥、檢查、手術,患者的判斷遠遠比不上醫生,所以必須依靠醫生的診斷和抉擇,因此醫療消費是醫生替病人做主,信息嚴重不對稱。這便意味著醫生有能力通過專業技能欺騙患者,獲得更多收益。醫療市場的干預(例如發放執照等)就在於克服患者同醫生之間的信息不對稱問題。但是,美國保險市場趨於高度競爭化,病人議價能力低,而掌握著議價權的醫院等醫療服務供應方機構則有能力和誘因索要高昂的醫療服務價格。而且,由於美國政府對醫療服務價格並沒有明確的價格管制,這就進一步導致了醫院方面在議價當中的優勢,而病人則處於弱勢,無奈地承受昂貴的醫療費用。

參考 K. J. Arrow,Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, The American Economic Review, Vol. 53(5): 941-973, 1963. http://public.econ.duke.edu/~hf14/teaching/socialinsurance/readings/Arrow63(2.3).pdf

3. 醫保制度爭議的歷史緣由和意識形態之爭

2009年,當奧巴馬提出醫療改革方案 (ObamaCare)時荆天棘地,面臨制度陷阱、利益集團以及意識形態等重重障礙,幾經辛苦終於成功推行的全民醫保。然而,醫改方案在2017年卻被特朗普政府通過的新醫保方案 「AHCA」打回原型。

冰封三尺非一日之寒,《Quartz》的一篇題為 "A history of why the US is the only rich country without universal health care" 文章探討了美國現今醫療制度種種問題的歷史緣由,原來也涉及意識形態之爭。美國當前的醫療體制可追溯至第二次世界大戰期間。1944年,歷史上第一間政治公關顧問公司「選戰公司」(Campaign Inc.)的創始人就代表加州醫學協會反對加州州長推行用社會保險體系支付的強制性醫療保險計畫。他們警告和遊說民眾和報紙,所謂的「社會化醫療」是正在與美國打仗的納粹德國發明的,因此要堅決反對政府干預健康醫療事務。其後,他們又代表美國醫學協會阻止杜魯門總統( Truman)於1949年提出的公共衛生計劃。他們常用的策略包括利用反共反蘇情緒鼓動民眾反對「社會化醫療」,試圖令民眾相信「私人醫療優於其他由國家主導的醫療體系」,最終成功將民眾從支持轉而反對杜魯門的計劃。

於2009年反ObamaCare(反健保)大遊行,反健保者故技重施利用反共情緒恐嚇民眾,希望說服民眾相信私人醫療的優越性。

然而,文章表示意識形態的背後,是赤裸裸的利益。國家統一支付醫保,讓政府直接管理醫生,意味大部分保險公司關門,對既有利益結構衝擊太大。即使在甘迺迪和卡特的進步時代有人試圖通過全民健保,最終都沒有成功。與2009年的奧巴馬一樣,他們遭到美國中產階級公共專案與慈善組織協會,以及當時勢力強大、反對非營利性醫療服務的保險和醫療遊說團體的阻撓, 借用有限政府和自由主義意識形態之名,把醫療改革方案與向納粹德國、蘇聯式社會主義福利國家畫上等號。

文章從政治層面分析,無論是共和黨或民主黨都必然受到醫療產業的影響,並指出光是2016年醫院和養老院就為美國競選活動捐款超過9500萬美元,製藥產業則捐款近2.5億美元。在市值超過三萬億美元的美國醫療市場上,製藥公司、醫療服務提供者和醫療技術公司必然想維繫一個由它們自由定價的體制,而不是一個與單一政府談判的體制。

查看全文 Quartz, A history of why the US is the only rich country without universal health care: https://qz.com/1022831/why-doesnt-the-united-states-have-universal-health-care/

M Plus+ 為什麼美國是所有先進國家中唯一沒有健保的?這篇文章翻譯了上文,查看全文:https://www.mplus.com.tw/article/2613

結語

如此,在藥廠、醫院、養老院等複雜利益關係互相糾纏下,美國政府要再一次推動全民醫保的困難不少。面對利益集團的龐大勢力,美國國民的議價能力顯得特別薄弱,能推動福利政策的力量有限。諷刺的是,部分民眾對民主自由意識形態的忠誠反倒成為了他們追求社會經濟人權的桎梏,進一步削弱人民力量的同時,卻未意識到這些所謂對意識形態的捍衛實際上只是利益集團塑造的幻象,最終其實是鞏固他們而不是人民自身的利益和權利。「你是否願意選擇犧牲自由來換取免費醫療福利」,也許是一個偽命題罷了。

作者:端木君、秦逸渢

【清議Facebook專頁】:https://www.facebook.com/civcrit/