淨土門「專稱佛名」與禪宗「參究公案」 (象山慶2022.7)

天下大勢,或分或合,各有因緣,順之則安,逆之則難~隋唐「禪、淨」各立其宗,各修其法,各接其眾,……後代卻有禪淨雙修(合流)、攝禪歸淨的趨勢,在禪門或有必要(振衰起敝、借淨參禪),在淨宗則無須(加油添醋、攀龍附鳳),禪門的「參究」念佛,或類似淨宗的「實相」念佛,屬於「理一心」的功夫,但淨土從(善導大師)立宗以來,即以「信願持名」為正宗,「往生極樂」為目標,此乃其不共他宗之特色;禪門之參「念佛者是誰」,既(於彌陀、淨土)無信願,亦(求開悟、證真)不往生,既無關乎「本願稱名,凡夫入報」之淨土宗旨,又可能淆亂淨業行者「老實念佛,莫換題目」之知與行,因此,不可取、亦不必須;然而,時至今日,教界仍有倡導禪淨圓融及參究念佛,而其徒眾之無知者,甚至以此自高而看輕「口業稱名、著相求生」[1]者,此既非古德祖師之本意,亦非淨土念佛之真諦,故於此略作分辨,與蓮友分享。

隋唐「東山」禪及北宗神秀、淨眾無相之時,「習禪」與「念佛」已結合。後因南宗禪興盛,與淨土分隔;其後,永明延壽、四明知禮的「唯心淨土,自性彌陀」,在思想上疏通;臨濟宗「看話禪」在實踐上融合,參禪與念佛都須有個「敲門磚」(話頭、佛號),乃得一心。而而湊合「禪、淨」,提出「參究念佛」及「念佛者是誰」的可能是白蓮宗,調融「禪、淨、教」三家,以一句「阿彌陀佛」普應群機,倡說「本性彌陀與正法眼藏,名雖有異,同一真如本性。」其領導人物東巖、祖誾與優曇,都是禪、淨中人[2]。元明以後,佛教界之禪淨合流或攝禪歸淨者,頗盛行參究「念佛者是誰」公案,元.智徹斷雲《禪宗決疑集》云:

或有參無字者,或有參本來面目者,或有參究念佛者。公案雖異,疑究是同。

《蓮宗寶鑑》卷二<參禪念佛三昧究竟法門>:

欲參禪見性但依此法,要於靜室,正身端坐。掃除緣累,截斷情塵。瞠開眼睛,外不著境,內不住定,回光一照,內外俱寂。然後密密,舉念「南無阿彌陀佛」三五聲,回光自看,云「見性則成佛」畢竟那箇?是我「本性阿彌陀」;卻又照覷看「只今舉底這一念」從何處起?覷破這一念,又覷破這覷底是誰。

至於明末四大師的觀點如何[3]?《紫柏(真可1543-1603)尊者全集》法語卷2云:

念佛求生淨土之義,義在平生持念,至於臨命終時,一心不亂,但知娑婆是極苦之場,淨土是極樂之地。譬如魚鳥,身在籠檻之內,心飛籠檻之外,念佛人以娑婆為籠檻,以淨土為空水,厭慕純熟,故捨命時,心中娑婆之欲,了無芥許,所以無論其罪業之輕重,直往無疑耳。倘平生念佛雖久,及至捨命,娑婆欲習不忘,淨土觀想不一,如此等人,亦謂念佛可以帶業往生淨土,以義裁之,往生必難。……古德曰:「先了身心非有,此智既開,專心念佛,求生淨土,九人念佛,我敢保他無一人不生淨土者。」

據此可知真可之淨土論如下:肯定「淨土是極樂之地」,若能平生持念,臨命終時,一心不亂,必可直往。;若念佛雖久,而「娑婆極苦」不知厭,「淨土極樂」不能欣,厭欣之心不真切,或難以帶業往生;因為,「法性不明,則情關不破」、「身心執受,不能消釋」,則可能「口念彌陀,神馳欲境」;應先以毗舍浮(一切自在覺悟)偈[4]「假借四大以為身,心本無生因境有;前境若無心亦無,罪福如幻起亦滅。」覺了法性之無生,破此身心之執受;並以持偈之心,持阿彌陀佛(名號),專想西方,「至捨命時,則娑婆欲念,不待著力然後始空。」也就是以淨心、去執為先,而念佛為其次。這是以自力修行而說淨土教,且對「念佛往生」有所疑,其(法語卷3)「盲師資七大錯」有云:「若染心人可生淨土,則名實相乖,因果離背;……若全淨心生者,心既全淨,何往而非淨土,奚用淨土為?如是以為念佛一著子,能勝參禪看教,豈非大錯!」因此,「參禪」勝於念佛,「念佛」乃方便法;由上可知,紫柏真可雖不反對淨土,卻是「以禪攝淨,淨土非究竟」。其修行重點在以佛號、咒語、法界、唯識、毗舍浮佛偈為參究之話頭而「證悟自心」[5], 其「淨、染」之論偏於自力解脫,乃至「念佛」求生亦須「淨心」的功夫,平日若不能看破放下、自淨其心,臨終之際,業種現行,如何與佛感應,談何往生淨土?真可以禪救禪,雖讚歎淨土,而心在禪宗:故特顯唯心以消解西方,以「即心即佛」之理自肯心自許,重在自力解脫(與塗毒居士):「須是自家拼命掙著,不然是自要沉沒,雖千佛出世,也難救取。」其<阿彌陀佛讚>云:「是故殊勝超一切,生其國者皆不退;我若發願祖無量,我即彌陀真骨肉。」「悲智不從心外生,自強勇猛亦心力。如是觀察了無疑,我即彌陀最初師。」淡化了阿彌陀佛本願的他力救度。[6]

憨山德清(1546-1623)《淨宗法要》<示念佛參禪切要>:

念佛審實公案者,單提一聲阿彌陀佛作話頭,就於提處,即下疑情,審問「念佛的是誰?」再提再審,審之又審,「見者(這)念佛的畢竟是誰?」如此靠定話頭,一切妄想雜念,當下頓斷,如斬亂絲,更不容起,起處即消,唯有一念,歷歷孤明,如白日當空,妄念不生,……寂寂不落昏沉無記,惺惺不落妄想;惺寂雙流,沉浮兩捨,則身心世界,當下平沉,如空華影落,十方圓明,成一大光明藏。如此方是到家時節,日用現前,朗朗圓明,更無可疑,始信自心本來如此。

又<示沈大潔>:淨土有上品上生,未嘗不從離念中修,若是念佛,至一心不亂,豈存念耶?但此中雖是無二,至於下手做工夫,不無巧拙,以「參究」用心處,最微最密。

<示西印淨公專修淨土>:念佛豈不是「出生死」法耶?參禪者多未必出,而念佛者出生死無疑。所以然者,參禪要「離想」,念佛專在想;以眾生久沉妄想,離之實難,若即染想而變淨想,是以毒攻毒,博換之法耳;故參究難悟,念佛易成。……惟此淨土法門,世人以權目之,殊不知最是真實法門,但在人之念佛心切不切,志決不決耳。

<示修淨土法門>:念佛必要為生死心切,先斷外緣,單提一念,以一句阿彌陀佛為命根,念念不忘,心心不斷,二六時中,行住坐臥,拈匙舉箸,折旋俯仰,動靜閑忙,於一切時,不愚不昧,並無異緣。如此用心,久久純熟,乃至夢中亦不忘失,寤寐一如,則工夫綿密,打成一片,是為得力時也。然一心專念,固是正行;資以觀想,更見穩密,佛為韋提希,說十六妙觀,故得一生取辦。

憨山大師對單純的「持名」念佛,似有保留;雖以「一句阿彌陀佛」為題目,而「單提一念」「念念不忘」,或許重在「憶念」而非口稱;前文云「參禪要離想,念佛專在想」,「上品上生,未嘗不從離念中修」,因此「做工夫,以參究用心處,最微最密」;此處又說以「觀想」為助行,更穩當;這可說三句不離禪家本色,以「觀心看淨,證妄還真」為念佛行,故雖在明末「攝禪歸淨」之流,而不列為淨土宗祖師。

對念佛往生的「理論」與「實修」貢獻較大,而被尊為淨土宗祖師的是雲棲袾宏(1535--1615)與藕益智旭(1599-1655)。《雲棲淨土彙語》<答餘姚孫居士大珩>云:

今當於妄想紛飛時,只輕輕舉佛一聲,即住了,看他「是誰念佛?」久之念起,又如是舉,如是看,念若不起,只看著。

《禪關策進》與《皇明名僧輯略》白蓮宗(優曇普度)提云:

「念佛者是誰」?或云:「那箇是我本性阿彌陀」?謂是「攝心」念佛,「參究」念佛。

袾宏校正、莊廣還輯《淨土資糧全集》<論參究念佛>云:

念佛之人,欲要參禪見性,須要於靜室,正身端坐。掃除緣累,截斷情塵。瞠 開眼睛,外不著境,內不住定,回光一照,內外俱寂。然後密密,舉念「南無阿彌陀佛」三五聲,回光自看,云「佛即是心」,心是何物?不得作有、不得作無。「只今舉的這一念」從何處起?覷破這一念,復又覷破這覷底是誰?參良久,又舉「南無阿彌陀佛」,又如是覷、如是參,急切做工夫,勿令間斷,惺惺不寐,如雞抱卵,不拘四威儀中,亦如是舉、如是看、如是參,忽於「聞聲見色」時、「行住坐臥」處,豁然大悟,親見「本性彌陀」,內外身心,一時透脫。

上引論述,多從「禪宗」立言,尤其晚明叢林以參「話頭」為攝教歸禪的方法,重視參究念佛禪,或可挽救「暗證[7]」及「空疏」之弊,因為一般禪人要直契「一念未生之前的本來面目」很難,不落於昏沈,則陷於入掉舉,若有「話頭」為依傍,可使精神集中在疑情上,不至於落空。再者,參禪若無明眼善知識指導、監護、機鋒,及印證,可能走偏(意識)、入魔(著相),或大妄語(未證言證),極其危險。

參禪與念佛,是兩種行門[8],「會通」只是一種權宜方便;學佛修行終須「一門深入」,有所取捨。從形式上,參究「念佛者是誰」的念佛禪,乃看話禪的衍變。晚明叢林的念佛禪,是禪淨雙修(合流)中主禪宗者,以參究為修禪或念佛,差別在於「自力修行當下淨土」或「他力念佛往生極樂」。始自「東山」念佛禪,已用稱名念佛為直入實相的方便,中國禪宗對「念佛」的看法,始終是自力的「即心即佛」。

晚明叢林在念佛與參禪的關係上,並無共識。如《永覺(元賢1578~1657)和尚廣錄》卷29:「入門雖異,到家(悟自心)是同。……禪淨二門,應機不同,而功用無別。宜淨土者,則淨土勝於參禪;宜參禪者,則參禪勝於淨土。」也就是說,參禪、念佛各有相應著,在於「根機」的差異而無「法門」的優劣[9];但仍偏於禪門而辯護云:「但參禪到家者,無淨土之緣,似為稍異。然心光發明,已與諸佛氣分交接,何必淨土乎?天上人間,隨意寄託,絕諸欣厭,何不淨土乎?況欲親近供養諸佛,亦祗在一轉念之間而已,何難淨土乎?」「若參禪者亦如彼(念佛)之誠切,則雖(未悟而)止滯人天,取悟不遠;再出頭來,慧根頓發,超證菩提,未可限量。念佛而未悟者,雖得往生,終墮疑城胎獄之中,俟其情識陶盡,始得見佛,豈可勝於參禪者乎?」認為「念佛」也是「求悟」,若未悟而(帶業)往生,將墮於「疑城、胎獄」中;故不如參禪已悟者,「何必、何不、何難」於淨土?縱然今生未悟,若參禪之心誠切,不久之後必得取悟而超證,前途無量:「若大事發明之後,志欲親覲諸佛、或接引羣機,發願往生,無有不可,葢無生而生也。」整體而言,非念佛者所能勝。

以上,乃是禪門如是說;反觀「淨土」宗人,於念佛之外,有必要雜入「參究」為助行,以求「開悟」而得上品往生嗎?修淨土的人,「南無阿彌陀佛」聖號,時刻在心,就如參禪,一句接一句念去,若得「一心」,與念佛之聲融成一片,定靜、安詳、忘我,不須離此又多此一舉的起疑:「念佛者是誰?」施設這句子來參「話頭」,在淨土門,有些迂迴、雜用心;念佛就是直接了當的開口稱名,一聲一聲相續去,直到乘佛願力而往生。若不此之圖,卻刻意弄個「是誰」公案,也不是真的於此有疑,只是要離「心意識」參,不起念、不出聲、無形象、無思惟,似乎有什麼吞不下、吐不出「疑情」,悶在心中參來參去,以此為工夫、為過程;若總是不起疑,或疑而不成團、不破參,則耗時傷神而沒結果,又因此耽誤了、錯過了念佛往生的正行,參禪修淨兩者皆失,仍被業力所牽而輪迴去也,可惜了買櫝還珠。藕益大師<參究念佛論>對此有所評論:

而淨土正行,尤以念佛為首。顧念佛一行,乃有多途:《小經》重「持名」,《楞嚴》但「憶念」,《觀經》主於「觀境」,《大集》觀佛「實相」。後世智徹禪師,復開「參究」[10]一路;雲棲大師極力主張淨土,亦不廢其說[11]。但,法門雖異,同以「淨土」為歸。獨參究之說,既與「禪宗」相濫,不無淆偽可商;嘗試論之:心佛眾生,三無差別,果能諦信,斯直知歸;未了之人,不妨疑著。故‘誰’字公案,曲被時機,有大利、亦有大害。

言大利者:以念佛或疲緩,令彼深追力究,助發良多;又、未明念性本空,能所不二,藉此為敲門瓦子,皆有深益。必淨土為主,參究助之,徹與未徹,始不障往生。

言大害者:既涉參究,便單恃己靈,不求佛力,但欲現世發明,不復願往。或因疑生障,謂不能生;甚則廢置萬行,棄捨經典。古人本意,原欲攝禪歸淨,於禪宗開此權機;今人錯會,多至捨淨從禪,於淨宗翻成破法。全乖淨業正因,安冀往生彼國?

問:淨土為主,參究可當念佛否?答:參、念,皆屬行攝;切則參亦往生,不切則念亦不生。又、雖有切行,若「信願」為導,則往生;無信願為導,則不生也。

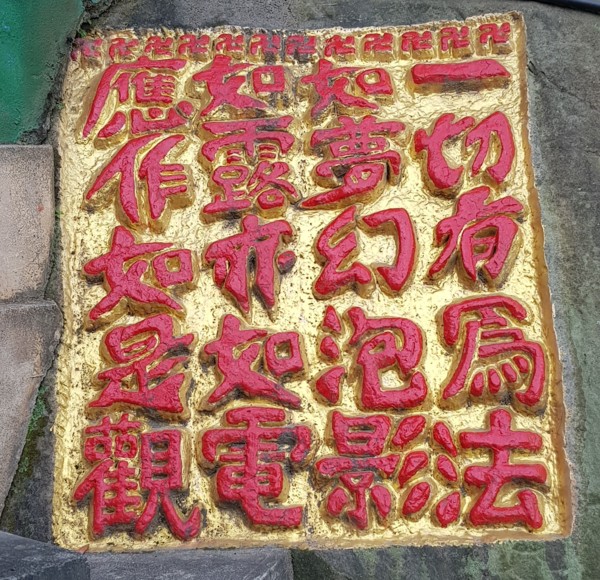

問:徹悟人還須往生否?答:普賢願王,導歸極樂;初地至十地,皆云不離念佛。怡山發願:承事十方諸佛,無有疲勞。百丈清規:課誦、送亡等事,無不指歸淨土。故天如云:「若果悟道,淨土之生,萬牛莫挽。」雲棲云:「悟後不願往生,敢保老兄未悟。」是知凡言不必生淨土者,皆是增上慢人;非真入菩薩位者也!

問:念佛兼參究,可為助行;參禪兼願往,非偷心歟?答:無禪之淨土,非真淨土;無淨土之禪,非真禪。然淨土之禪,本不須參究,但一心不亂即靜,名號歷然即慮。若夫禪之淨土,必須證極淨心,非可以理奪事。從上諸祖,凡情已盡,聖解未忘,不妨隨機掃執。後世學人,雖有乾慧,染習未枯;自非發願往生,依舊隨業輪轉。永明<四料簡>,楚石<十念不缺>等;正所謂「有禪有淨」,豈偷心耶?……參究念佛之說,是權非實,是助非正。雖不可廢,尤不可執。廢、則缺萬行中一行;執、則以一行而礙萬行也。

《淨土十要.問答擷錄》:

問:天奇(本瑞)、毒峰(本善)諸祖,皆主參「念佛者是誰」,何謂不必參究? 答:此義即出天奇諸祖,前祖因念佛人不契釋迦徹底悲心,故傍不甘,直下詰問。一猛提醒,何止長夜復旦,我輩至今日,猶不肯死心念佛,苦欲執敲門瓦子,向屋裡打親生爺娘,則於諸祖成惡逆,非善順也。

這是說,「參究」念佛,可能與禪宗混淆訛。善根深厚的人,但聞「心佛眾生,三無差別」,直下承當,也不須參究;若未了達,亦可藉此生疑情。參「念佛者是誰」是一種曲折加被,讓鈍機禪人有個置(制)心處。但是,參「念佛是誰」,這個方法,有大利,也有大害;就淨土門而言,害大於利:或「單恃己靈,不求佛力」、「現世發明,不復願往」,或「因疑生障,謂不能生」,都是淨土宗的大忌:或因此不靠他力、不願生西,或反而於佛起疑,自障往生。這就是由「參究」而生的錯會(以權為實)與誤導(捨淨從禪),不僅辜負了禪門「攝禪歸淨」的用心,更乖離了淨宗「念佛生西」的本意,可說是多此一舉而枉受其害。

若較論明末淨土二位祖師的特色,在「指歸徑路」,進而「力脫混融」[12],其差別在於蓮池「禪淨兼修」--藕益「念佛專修」,「統括律、教、禪、密以歸向淨土」。蓮池「事一心」是持名念佛,分明相續;「理一心」於佛號反觀而體究,契合本心。而智旭則反對參究,對「事、理」一心之詮釋,皆乃憶持彌陀佛而不忘其名號,唯於「自性彌陀」是否證知而有差別。

蓮池一生致力於弘揚淨土法門,希冀以淨土實修拯救禪門空疏等時弊。所以,他的言論都是從淨土的立場展開的:融通禪淨法門,以理事無礙之華嚴觀將西方淨土與唯心淨土統一起來,發起行人對西方淨土的決定信心;淨土往生與否全在信願之有無,因此特別注重對淨土信、願、行的闡述;雖亦強調自力修行的重要性,但同時凸顯彌陀他力本願的殊勝作用。

最後,引述印光大師的評述,對此爭議做一個總結:

信、願、行三之宗旨也。若用禪家參「念佛的是誰」,則是參禪求悟,殊失淨土宗旨,此極大極要之關係。人每欲冒「禪淨雙修」之名,而力主「參究」, 則所得之利益有限,所失之利益無窮矣。以不注重信願求生,不能與佛感應道交。縱令親見「念佛的是誰」,亦難蒙佛接引往生西方……。淨土法門,超勝一切法門者,在仗佛力。其餘諸法門, 皆仗自力。自力何可與佛力並論乎。(文鈔續編·復陳慧新居士書)

淨土法門,以「信願行」三法為宗,……凡夫往生,由「信願」感佛,故能仗佛慈力,帶業往生。今既不生信願,又將佛一一說歸自心,何由感佛。感應不符,則生自生、佛自佛,以橫超法,作豎出用,其得益淺而受損深。(增廣文鈔卷二復何慧昭居士書)

禪淨二宗,歸元是一,修法各別。禪以「徹見本來面目」為宗,淨以「信願念佛求生」為宗。……而上根甚少,中下甚多,不教以信願求生,而教以參究「是誰」,參而得之,固為大幸,尚須重發切願,以求往生。若參而不得,以心中常存一「不知是誰」不能往生之念,則斷無與佛感應道交,親蒙接引之事矣。而今之參者,其能真到大徹大悟地位者有幾。……以不知契理契機之所以然,妄執利「上根」之法,而普勸一切修習,遂成偏執謬見。(增廣文鈔卷一復汪雨木居士書(附來書))

淨土法門,以「信.願.念佛,求生西方」為宗旨。世人每每以此為平常無奇,遂以宗門參究之法為殊勝,而注重於開悟,不注重信願求生。美其名,曰「禪淨雙修」,究其實,則完全是「無禪無淨土」。……今之參禪者,誰是真到大徹大悟地位。由注重於參,遂將西方依正莊嚴,通通會歸自心,則信願求生之念毫無。……又高張其辭曰,念「實相」佛。實相,雖為諸法之本,凡夫業障深重,何能做到?弄到歸宗,禪也靠不住,淨也靠不住。仗自力,即到大徹大悟地位,以惑業未斷,不能了生死。……仗佛力,須具「真信、切願、念佛、求生西方」,方可。……能識得此種利害,再息心看淨土各經書,方知此「念佛求生西方」一法,其大無外。十方三世一切諸佛,上成佛道,下化眾生,無不資此以成始成終也。(文鈔續編卷上復張純一居士書)

念佛一法,乃「仗佛力」出三界,生淨土耳。今既不發願,亦豈有信?信願全無,但念佛名,仍屬自力。以無信願,故不能與彌陀宏誓,感應道交。(增廣文鈔卷一復濮大凡居士書)

念佛之人,不可涉於禪家「參究」一路。以參究者,均不注重於「信願求生」。縱然念佛,只注重看「念佛的是誰」,以求開悟而已。……法身菩薩,未成佛前,皆須仗佛威力。何況業力凡夫,侈談自力,不仗佛力。其語雖高超,其行實卑劣。(文鈔續編卷上一函遍復)

念佛之人「三不可」:不可求來生人天福報, 不可涉於禪家參究, 不可效愚人做還壽生、寄庫等佛事。《印光法師文鈔》•一函遍復

[1]妙葉《寶王三昧念佛直指》:既一切身土,皆在大覺真心,與佛同證,則知極樂、娑婆等實境,乃全我心,任意於中,捨東取西,厭薉忻淨,熾然著相而求,皆不離我心也。故極樂彌陀,相好現時,即自心顯。自心顯時,即彼佛現。我心彼佛心。彼佛我心佛,一體無二。……空生大覺中。如海一漚發。有漏微塵國。皆依空所生。如是則淨穢等土不離真心。又何礙於著相求生耶。若能了遠即近。求即無求。自合理趣此真妄二心。

[2]釋印謙,<禪宗「念佛者是誰」公案起源考>

[3]劉紅梅<明末四大師禪淨觀比較>:蓮池袾宏禪淨雙修,並以「參究念佛」導禪歸淨;紫柏真可復興禪宗,對淨土時弊多有批評;憨山德清禪淨並重,振興禪宗,亦弘揚淨土;蕅益智旭專弘淨土,多有闡發,但不提(有破法之危的)參究。

[4] 紫栢老人釋「毗舍浮佛偈」:毗舍浮佛,此言一切自在覺。而深推其旨,大要破眾生身心之執耳。…….一切眾生,從無始劫來,至於今日,莫能自在,於死生憎愛之中者,良以見有自身,則身相為礙;見有自心,則心相為礙。嗚呼,身相礙於外,心相礙於內,一動一靜,內外相礙,無須臾超然之境,可哀矣哉。即此相礙之境,在聖人日用中,而身充法界,如月赴眾水;知周萬物,如鏡照羣象。不速而至,不勞而遍。……體此無惑之見,於憎愛境上,死生關頭,真實挨將去,到佛菩薩地位。

[5]范佳玲<紫柏真可禪學思想之研究>:真可認為,與其念佛、持咒,都不如由經教入手來的妥切。同時,他不僅要學人精通內典,也鼓勵學者學習世間法,以擴充度量。

[6]劉紅梅<明末四大師禪淨觀比較>

[7]教家嘲諷「執於修禪定而不究教法,闇於智解而又憍慢自是」之禪徒。不依教法,暗於智解,墮於上慢;修行無志,終於獨證盲悟。陳永革<如來禪合祖師禪:晚明禪學中興的特質>:「對佛教禪宗“暗證自守”的封閉性弊端,德清所提出的“曆境驗心”更具有開放性與可公度性。」

[8]單持名號或參究念佛,乃「隨病制方,逗機施教。二各有旨,不可是此非彼。」蓮池大師《皇明名僧輯略.示坐關安清二上人》袾宏曰:諸師多教人參「念佛是誰」,惟師(宗本)云「不必用此等法」……。《歸元直指集》

[9]陳永革<論晚明禪學中興>

[10]《雲棲淨土彙語》<答餘姚孫居士大珩>云:「今當於妄想紛飛時,只輕輕舉佛一聲,即住了,看他「是誰念佛?」久之念起,又如是舉,如是看,念若不起,只看著。」袾宏《禪關策進》與《皇明名僧輯略》記「優曇和尚(元.白蓮宗優曇普度)令提云:「念佛者是誰?或云:那箇是我本性阿彌陀?謂 是攝心念佛,參究念佛。汝今不必用此等法,只用平常念去。」《蓮宗寶鑑》卷二<參禪念佛三昧究竟法門>:「欲參禪見性但依此法,要於靜室,正身端坐。掃除緣累,截斷 情塵。瞠開眼睛,外不著境,內不住定,回光一照,內外俱 寂。然後密密,舉念南無阿彌陀佛三五聲,回光自看云見性。 則成佛畢竟那箇?是我本性阿彌陀,卻又照覷看只今舉底。 這一念從何處起?覷破這一念,又覷破這覷底是誰。」

[11] 蓮池袾宏《竹窗隨筆》<參究念佛>云:天、毒二師,俱教人看「念佛是誰」,唯空谷謂只直念去亦有悟門。此二各隨機宜,皆是也。……有疑者謂「參究主於見性,單持乃切往生」,遂欲廢參究而事單持,言「經中止云執持名號,曾無參究之說」。此論亦甚有理,依而行之決定往生;但欲存此廢彼則不可,蓋念佛見性,正上品上生事,而反憂其不生耶? 故《疏鈔》 兩存而待擇。

[12]智隨法師《淨土宗判教史略要》:蓮池大師說《阿彌陀經》「為教眾生持名念佛而入佛知見。不兼戒律,亦無論義,自始至終,專說念佛求生淨土。」「其餘法門,或浩博而難持,或幽深而罔措。今但片言名號,便入一心,既得往生,直至成佛。即方便而成圓頓。」藕益大師「念佛為勝:收機最廣,下手最易。至簡至易,至頓至圓。」「持名一法:不涉施為,圓轉五濁;但持名號,徑登不退。一切法門,盡歸於此:華嚴奧藏,法華秘髓,一切諸佛之心要,菩薩萬行之司南,皆不出於此。」