原文刊載於《臺灣出版與閱讀》,國家圖書館,111年第4期

2022/12/28出刊

托芙.迪特萊弗森(Tove Ditlevsen)出生於1917年,一生創作近三十本作品,包括詩歌、長短篇小說與回憶錄等,才華洋溢,得獎無數,包括丹麥文壇重要的金桂冠文學獎(De Gyldne Laurbær),深獲大眾喜愛,作品亦入選丹麥教科書。1976年,她在59歲時服用過量安眠藥,自殺身亡。

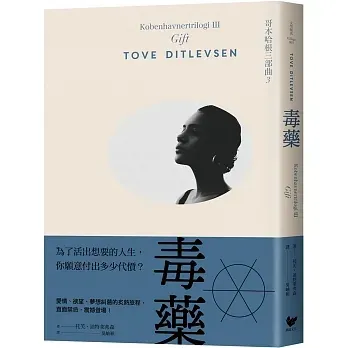

今年夏天,「潮浪文化」出版了她自傳意味濃厚的《哥本哈根三部曲》:《Kobenhavnertrilogi 1 : Barndom》(以下簡稱《童年》)、《Kobenhavnertrilogi 2 : Ungdom》(以下簡稱《青春》)、《Kobenhavnertrilogi 3 : Gift》(以下簡稱《毒藥》)。托芙的文字直白坦率,作品內容有如自傷口流淌而出的血液,沉重得令人不忍卒睹。她在三部曲出版後數年過世,世人多將之視為她的代表作,述說了一位奮不顧身追求己身想望的女性,終至墜入噬人漩渦的故事,是部散發著濃郁鏽血味的女性成長作品。

三部曲中敘事文字隨著線性時間軸推展,托芙言無不盡、毫不隱諱,書裡彷若預言的自毀情節,或如作者所言,文字皆為虛構,書末某種話未說盡的開放式結尾,也許是作者留予一絲希望給讀者的用心安排。好奇如貓的讀者,即使早已查找生平,心中仍不住湧起巨大海嘯,唏噓不已。

這個以第一人稱述說的故事,是托芙最受爭議的作品,我想最關鍵的原因不外乎社會倫理與自由意志的拉扯──「自由」是什麼?我想從這個角度切入,由成長歷程來看她一生的企盼與追尋:她的人生發生什麼事?為什麼她走上這條路?她的人生是什麼模樣?為了有所區別,本文使用的主詞將有差異:《童年》部分將以第一人稱的「我」,帶出幼時所受之家庭教養與父權體制的影響。在認同自我建構逐步立體的《青春》與《毒藥》中,我將混用「她」與「敘事者」,尊重托芙在訪談中言明的創作立場:「一切都是杜撰的,包括報導文學。」

匱乏的成長過程

樓下住著擁有一頭金黃色辮子的長髮姑娘和她的父母,他們還未將她賣給巫婆以換取一束風鈴花。哥哥是王子,他尚不知道,他即將在墜落高塔以後瞎了眼。他把釘子錘入木板裡,他是家裡的驕傲。那個時候的男孩們都是,而女孩們只需結婚生子。──《童年:哥本哈根三部曲1》,頁30。

敘事者「我」出生在一個工人家庭,父親信仰左翼政黨,卻有著濃厚的性別刻板印象,認為出外工作維持生計是男人負責的事,負責家務的女人不需受太多的教育。在那個年代,可能大家都是這麼想的。「我」很羨慕當學徒的哥哥,可以唸書,可以自由在外遊蕩,可以與父親大聊政治話題。

「我」的母親是個謎。「我」不曉得她愛不愛「我」。她好陌生,脾氣捉摸不定,時不時就把怒氣發洩在「我」身上,甩「我」巴掌,「我」總得小心翼翼地觀察她各種情緒。「我」常常懷疑「我」是不是在小時候被掉包了,她其實不是「我」的母親。但那次在救護車上她不斷地撫摸「我」,雖然「我」有些不習慣,感覺尷尬,卻是很開心的。「我」好羨慕路上那些互相挽手、撫摸彼此的母子,記憶裡,不記得母親與「我」曾經這樣過。

「我」希望有朝一日能成為讓父母感到驕傲的詩人。但在這單薄如紙、狹窄如棺木的童年是不可能的,連個聆聽的人都遍尋不著。童年就像「我」的初潮,躡手躡腳地把「我」拉長了。但「我」還是不懂,如果要和男人一樣平胸的女人,工作成就才會被重視的話,身為女人到底有什麼意義呢?

十五歲的成年禮,母親為「我」買了雙鞋子,那是有著光滑緞面的鞋子,要價不斐。母親覺得看來太高,於是父親砍斷了一截鞋跟。「我」踩著不習慣的鞋子,扭傷了腳踝。成年彷彿這雙鞋,身後是無法永遠擺脫的悠悠黑影,前方是未知的漫長人生。「我」曾經懷疑過母親是否愛「我」,也努力尋找任何她愛「我」的蛛絲馬跡。成年的「我」,雙腳被鞋子夾得緊緊的,行走已甚艱難,無力再為過往疑慮。但快樂是什麼呢?「我」還在尋找。

鏡像的碎片

然而我很渴望有一個地方,可以讓我練習寫真正的詩。我非常渴望有一個自己的房間,四面牆以及一扇可以關上的門。一間裡面有一張床、一張桌子、一張椅子、一台打字機,或者只是一枝鉛筆和一本簿子的房間,這樣就夠了。還有,門必須能上鎖。──《青春:哥本哈根三部曲2》,頁110-111。

童年經驗在一個人的認同型塑裡扮演著重要的角色。我們從《童年》讀到大量敘事者對被愛的渴求,因為得不到父母的關愛與肯定,加上對於父權體制中的女性身分感到迷惘,成長歷程讓她心中長出了深邃而孤寂的黑洞。

第二部《青春》描繪成年後的敘事者,開始進入職場。此時的她像是少了幾塊風景的拼圖,家庭是無法擺脫的陰魂,自我認同脆弱而不穩定。也許想填滿心中匱乏,從小熱衷創作的她開始主動積極認識編輯,尋求作品刊載或出版的機會;也充分利用工作機會,學習打字與速記,賺更多錢,讓全家搬到不同階級的街區,更幫自己爭取到了寫作空間,從家中一隅到離家獨居。

有趣的是,始終寫作不輟的她卻不認為只要努力便可收穫,反而相信唯有男性對自己/女性的身體感興趣,才是走向世界的路徑。她的投射認同對象是周圍男性--不論是父親,或是借書給她的克羅赫先生等,唯有被他們認可,她才能獲得入場門票(可參考瑞士心理學者榮格(Carl Jung)提出的阿尼姆斯(Animus)認同概念)。在性別刻板印象相當穩固的當時,我們可以理解為何男性會成為敘事者的公領域對比鏡像,但她的判準並非自己能力的高低優劣,而是身為女性的身體,接著發現「我」的不同,竟對男性毫無任何(性)吸引力。

《青春》裏的眾多女性角色--除了「重要他者」母親,還花費相當篇幅描寫她周圍的同齡女性們,她們熱衷戀愛,有時未婚生子,有時為她帶來重新出發的力量。婚姻生子是她們人生的必經歷程,我們可從敘事者與她們的鏡像折射裡,發現彼此異與同:她有些焦慮,想學習打扮,討男性喜愛;但也沒那麼焦慮,不隨波逐流地像同儕一樣和男性發生性關係,保有自己的堅持。對於身為女性該是什麼樣子、該做什麼事,父權文化仍在幕後操縱著她,但她的面容依稀開始清晰,我們也可察覺,此時她的女性身分認同架構處於浮動狀態,尚未定型。

除了工作與寫作,她也在尋找其他的生活興趣。她以舞台劇演員的角色粉墨登場,獲得迴響。因為這次經驗,她發現人生應該取悅的人不是他人,而是自己。她似乎明瞭了屬於自己的快樂是什麼--她始終執著於寫作,對她來說這是唯一的方向;她持續迷惘地渴望愛情,尋找婚姻對象。但我們曉得,她真正渴望的是個在自我的追尋與實現路途中,並肩同行的夥伴。

追尋的幻影

我已經把男人徹底推出我的世界之外。他們是來自另一個星球的生物。他們從未對自己的身體有任何感覺。他們沒有敏感、柔軟的器官,而一抹黏液可以像腫瘤一樣鞏固地生長在裡面,完全違抗他們的意願,獨立長成一個生命。

──《毒藥:哥本哈根三部曲3》,頁127。

在《青春》的尾聲,敘事者展開了第一段婚姻生活,連結至三部曲最後一本《毒藥》,我們可以看到她的五段感情、四次婚姻關係,看見她懷疑是否為了回應母親期待而結婚;看見她隨著伴侶關係的改變,逐漸增強的自我意識;看見為了追尋忽近忽遠的快樂,她那腐樹般的欲望恣意在心中萌芽生根... ...。

人生進入另一階段的她,仍留有父權價值觀影響的印記,接受父母或伴侶對她的角色期待,但她也緊握自己的目標,期望在生活物質與寫作人脈上有所改變與拓展。她在新世界裡逐步擴大社交圈,卻也開始感覺不足。

她匱乏的是什麼呢?在與婚外伴侶的性關係中,她第一次體驗身體自主(bodily integrity,直譯為身體完整性)帶來的愉悅,即使這舉動也為內心帶來罪惡感。自己的身體與公領域的成就--美麗而有名的詩人--增添了她的異性魅力,她曉得「我想我大概只會愛上對我有興趣的人」,隨興所欲,數度與社交場合裡初次見面的仰慕她的男子發生關係,成為伴侶。我們看見她因為身體(body)的能動性,透過性(sex)/性愛(sexuailty)為自己帶來滿足與歡愉,感覺主體,長出自我意志,在無意識中抵抗了父權社會結構。她的自我/性別認同(self identity/gender identity)大致成形,雖對未來感覺焦慮,她已不想接受任何人強押給她的人生規劃,不願再犧牲自己滿足別人,踏出獨立自主的第一步。

但是人生真如她所言,「我從來不會陷入不幸的愛情」嗎?

我們從她不斷建立伴侶關係,追求被異性愛慕與「正常家庭」的表象,發現背後彌補童年匱乏的深層欲念。數段重演的婚姻劇本,彷彿是她在父權結構下,為了滿足身體自主所做的妥協行為。然而世事並不如願,愛情如秋葉繽紛,總在婚姻的細瑣日常裏散落一地。她因懷孕生子變得性冷感,失去感官能力,不再感覺快樂。不問她這個「宿主」的意願,肚中生命自顧自地生長,面對即將而來的身體變化,她深感無能為力,最終選擇了墮胎--父權社會不允許的非法行為,除了在記憶裡留下無法抹滅的痕跡,也為她的人生刻鑿一條分水嶺,「當針管內的液體消失在我的手臂裏,一種前所未有的喜悅,貫穿了我的全身。」她竟因墮胎被施打的止痛藥感到快樂,失速的藥物成癮,從此改變生命航向。

第三段婚姻,因止痛藥而結合的關係。醫師伴侶總在藥效最強時,粗暴地與她發生性關係。即使如此,「我則一點感覺也沒有」,她不再因為伴侶的愛情或性關係感覺愉悅,把身體交給使她感覺至高幸福的止痛藥物,心靈獲得平靜。此時的她實現了幼時夢想,擁有轉頭便可望見漂亮花園的房間,卻與伴侶無法對話,宛如身處平行宇宙。隨著藥物成癮時間的拉長,藥量需求也逐漸加重,身體狀況每況愈下,間接致使她單耳失聰。消失的聽力,象徵著她關閉/被關閉的對外社交與溝通,在快樂的假象中浮沉,身陷無形牢籠,直至滅頂前一刻。

書寫的意義

「我想知道,」我對著鏡子裡自己的倒影說,「我們之間,究竟誰才是瘋子。」然後,我坐在打字機前,這是我在這樣一個越來越虛幻的世界裡,唯一的希望。──《毒藥:哥本哈根三部曲3》,頁191-192。

寫作讓出生於藍領階級的她功名成就,社會身分攀升,內心匱乏獲得滿足,是她人生的浮木,不論人生遭遇為何,她始終不曾放棄寫作。而愛情、婚姻、懷孕與墮胎--她在伴侶關係中成長,透過身體自主權的追求,感受快樂,主體認同也隨之圓滿。每段關係看似「不幸」,與伴侶皆以分離收場,但對敘事者來說,幸福是什麼?對於追求的愛情,她始終隨心所欲,順水隨流;藉由書寫,她毫無畏懼地奮力前行。禁錮於父權價值觀的敘事者,透過書寫與身體,完成自我建構,獨立自主的展現自我,也擺脫了自我價值外尋的舊時慣習。

幸福是什麼?她一生始終以飛蛾撲火之姿,追尋愛情與寫作。求愛未可得,不堪而又弔詭的是,她為了追求身體自主選擇墮胎,染上毒癮,而又因為毒癮,失去了身體自主,成為藥物禁臠,失去感官能力。最讓我震撼的是,即使手臂滿是注射針孔、藥物用量逐日增加,召喚她的是可預知的毀滅性盡頭,她依然無所畏懼,朝那方向縱身一躍,為了寫作,不停的寫作。書寫不只是黑暗中的一盞暖燈,而是她心中一生摯愛,書寫讓她獲得了永遠的自由。

我不禁想起甫於十月獲頒諾貝爾文學獎的法國作家安妮艾諾(Annie Ernaux),評審以「勇氣和敏銳的洞察力,揭示不同社會階級的經驗、痛苦與矛盾,並以平實的語言描寫羞恥、羞辱、嫉妒或無法看清自己的困境。」來形容她的作品。相差了二十餘歲的安妮與托芙,都是受到該國讀者歡迎的作家,同樣出身底層階級,文字淺白,以女性日常與記憶為書寫對象,彷如日本特有文學體裁「私小說」,讓作品具有濃厚自傳色彩。親密關係與墮胎經驗等女性困境,這些不為主流社會所接受的議題,是她們書寫的核心,筆下盡是「爭議」,她們依然持續不斷述說被隱藏於父權體制裡,有如魑魅魍魎存在的第二性故事。

身體即文本。我們從女體看到不同權力的影響與反覆鬥爭的爪痕。安妮或是托芙,她們自我揭露式的書寫,即是對主流父權敘事的翻轉與抵抗,展現了自由而無窮的女性力量--即便寫作當初也許並未懷抱如此雄心。或許就如法國女性主義學者愛蓮.西蘇(Hélène Cixous)於〈美杜莎的笑中〉(The Laugh of th Medusa)所言:「去寫作。這個行動不但能使女人與她的性愛、與她女性的存在關係不再受壓抑,讓她可以還至最初的力量。它還將歸還她的所有、她的快樂、她的喉舌,以及她那一直處於封印之下、無限的身體領域。」