詐欺氾濫已經是日益嚴重社會問題。透過網路遂行的各種詐欺型態,諸如求職詐騙、感情詐騙、投資詐騙、借貸詐騙、購物詐騙等等,正在以相當驚人的速度增長,也使整個社會連帶付出沉重的代價。

立法院於今年(113年)7月12日三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」。該法的制定,與「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」(科技偵查法制化)及「洗錢防制法」等法的部分修正,合稱為「打詐四法」。究竟這部新制定的「詐欺犯罪危害防制條例」,有哪些值得關注的重點呢?

┃加重詐欺刑度進一步提升

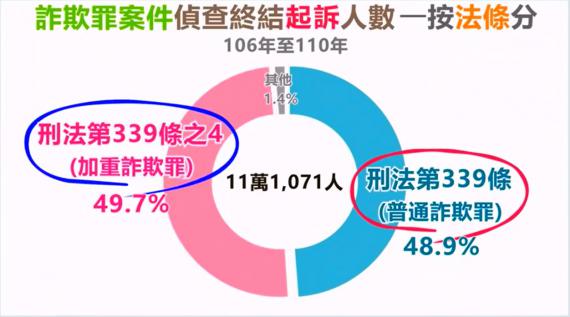

「刑法」原本就有詐欺罪的處罰規定

刑法原本就有普通詐欺罪與加重詐欺罪的處罰規定。根據刑法規定,普通詐欺罪之刑度為五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金(刑法第339條)。

假如詐欺犯罪伴隨以下任一情形:

- 冒用政府機關或公務員名義;

- 三人以上共同;

- 以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,對公眾散布;

- 以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法;

則屬於加重詐欺罪,刑度提高為一年以上七年以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金(刑法第339之4條)。

「詐欺犯罪危害防制條例」只適用於刑法第339條之4加重詐欺之罪,並在以下幾種情形進一步提高刑責

一、高額詐欺犯罪(詐欺犯罪危害防制條例第43條):

- 因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣三千萬元以下罰金。

- 因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者,處五年以上十二年以下有期徒刑,得併科新臺幣三億元以下罰金。

二、複合式犯罪手法(詐欺犯罪危害防制條例第44條):

- 3人以上犯罪,結合有:「冒用政府機關或公務員名義」、「以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,對公眾散布」、或「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法」之任一情形者,加重刑責二分之一(詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款)。

- 3人以上犯罪,且在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備,對於中華民國領域內之人犯之者,加重刑責二分之一(詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第2款)。

- 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯上述第1、2點之罪者,處五年以上十二年以下有期徒刑,得併科新臺幣三億元以下罰金(詐欺犯罪危害防制條例第44條2項)。

增訂法人與自然人之連帶處罰規定(詐欺犯罪危害防制條例第45條):

假如為詐欺犯罪的行為人,同時是法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員,且是因執行業務而犯詐欺犯罪。

那麼,除處罰行為人外,並對該法人或自然人科以各該條之罰金。

但法人或自然人為被害人或對於犯罪之發生,已盡監督責任或為防止行為者,不在此限。

┃強化對詐欺犯罪被害人之保護

詐欺犯罪被害人,暫免繳民事訴訟費用與執行費

詐欺犯罪被害人依民事訴訟程序向依法應負賠償責任人起訴請求損害賠償或提起上訴時,暫免繳納訴訟費用,於聲請強制執行時,並暫免繳納執行費(詐欺犯罪危害防制條例第54條第1項)。

原則上,民事訴訟的原告必須先繳納裁判費給法院,法院才會受理案件。

在詐欺犯罪危害防制條例制定前,僅有無資力支出訴訟費用而經法院裁定「准予訴訟救助」者,或是依照刑事訴訟法規定,於刑案起訴後提起「刑事附帶民事訴訟」者,才能不需要先繳納裁判費。

然而,詐欺犯罪之被害人,不一定皆能符合訴訟救助之條件,而若要提起刑事附帶民事訴訟,又必須等到刑案偵查終結、檢察官向法院起訴被告後,才能依法提出。假如偵查時間一拉長,等到好不容易起訴的時候,損害賠償請求權有可能已經罹於時效了,此時被害人只能選擇在時效消滅前先提起民事訴訟,故依然必須先繳納裁判費。

新法允許詐欺犯罪被害人暫免繳裁判費,能夠免除上述情形之不利益。除此之外,強制執行程序之執行費也可暫免繳,能在相當程度上減輕被害人行使權利的負擔。

詐欺犯罪被害人為假扣押、假處分,或假執行所需供之擔保金,不得高於請求標的金額或價額之十分之一:

前項訴訟,詐欺犯罪被害人為保全強制執行而聲請假扣押或假處分者,法院依民事訴訟法所命供之擔保,不得高於請求標的金額或價額之十分之一(詐欺犯罪危害防制條例第54條第2項)。

法院依聲請或依職權宣告假執行所命供之擔保,準用前項規定(詐欺犯罪危害防制條例第54條第3項)。

假扣押、假處分、假執行三者,意義不盡相同,但目的基本上都在避免被告趁機脫產。其中「假」字是從日文的「仮」字而來,在此處是「暫時」而非虛假的意思。

一般而言,假扣押的擔保金為請求金額的三分之一;假處份的擔保金不一定,通常為債務人因假處分所可能受到的損害全額;假執行的擔保金則通常為勝訴金額的三分之一。

這筆擔保金對請求權人而言,時常是沉重的負擔。在若干案件類型中,為了加強保護請求權人,法律乃明文規定擔保金金額,不得高於請求標的金額或價額之「十分之一」。

除了詐欺犯罪危害防制條例之外,還有民事訴訟法第526條第4項(夫或妻基於剩餘財產差額分配請求權聲請假扣押者)、勞動事件法第47條等等,皆為類似的規定。

詐欺犯罪被害人之團體訴訟:

詐欺犯罪被害人提起民事訴訟所主張之主要攻擊或防禦方法相同者,得由其中選定一人或數人,為選定人及被選定人全體起訴或被訴(詐欺犯罪危害防制條例第55條第1項)。

前項選定當事人之事項,準用民事訴訟法關於選定當事人之規定(詐欺犯罪危害防制條例第5條第2項)。

┃增訂金融服務、電信產業、數位經濟產業之防詐機制

詐欺犯罪危害防制條例針對金融服務、電信產業、數位經濟產業(包含網路廣告平臺業者、第三方支付服務業者、電商業者及網路連線遊戲業者)制定防詐措施。這部分有許多規範,本文姑且將重點聚焦在網路廣告平臺業者的部分。

大家是否有感受到,如今網路上似乎充斥著大量的詐欺廣告?這些難道無法可管嗎?

依照詐欺犯罪危害防制條例,凡是網際網路於中華民國領域內提供網路廣告服務且達一定規模者,必須遵循該法之規範。而依照數發部113年9月16日之公告,上開網路廣告平臺業者包括:

- Google LLC(Google、YouTube)

- LY Corporation(Line)

- Meta Platforms, Inc.(Facebook、Instagram)

- TIKTOK PTE. LTD.(TikTok)

詐欺犯罪危害防制條例課予上開網路廣告平臺業者之義務,係以廣告實名制為中心,以利於追查廣告託播者、出資者身分,相關規範擇要說明如下:

- 網路廣告平臺業者應以適當方式公開揭露業者資訊,包括業者、代表人及法律代表之姓名或名稱;事務所或營業所之地址、電話及電子郵件信箱等得快速直接通訊之聯繫方式等(第28條)。

- 網路廣告平臺業者指定境內法律代表,以求落實防詐措施(第29條)。

- 網路廣告平臺業者應以數位簽章、快速身分識別機制或其他安全性相當之技術或方式,驗證委託刊播者及出資者之身分(第30條第2項第1款)。

- 網路平臺業者應於廣告中揭露必要資訊,包括:委託刊播者、出資者相關資訊;假如廣告使用深度偽造技術或人工智慧生成之個人影像,亦必須加以揭露(第31條第1項第2、4款)。

- 網路廣告業者應執行詐欺廣告處理與通報。假如網路廣告平臺業者知悉刊登或推播的廣告為詐欺廣告或明顯涉及詐欺時,應主動或依司法警察機關及相關主管機關之通知,於期限內移除、限制瀏覽、停止播送或採取其他必要處置,並將廣告託播者、出資者等相關資訊提供司法警察機關(第32條第1項第1款)。否則對於因誤信廣告內容而受有損害之人,應與廣告委託刊播者、出資者負連帶損害賠償責任第32條第2項)。

┃其他還有哪些規範?

一、增訂所謂窩裡反條款,鼓勵自首或自白協助溯源追查(詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條)。

二、擴大沒收範圍(詐欺犯罪危害防制條例第48條):

供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人與否,均沒收之;有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益,係取自其他違法行為所得者,一併沒收。

三、提高假釋門檻(詐欺犯罪危害防制條例第49條):

有期徒刑假釋門檻從原本服刑超過二分之一,提高為服刑超過三分之二;累犯假釋門檻從原本服刑超過三分之二,提高為服刑超過四分之三。

本文是以撰寫時的法律規範與實務見解為基準,係供讀者為一般性參考,就個案特定情形如有任何疑問,仍宜洽詢專業人士。