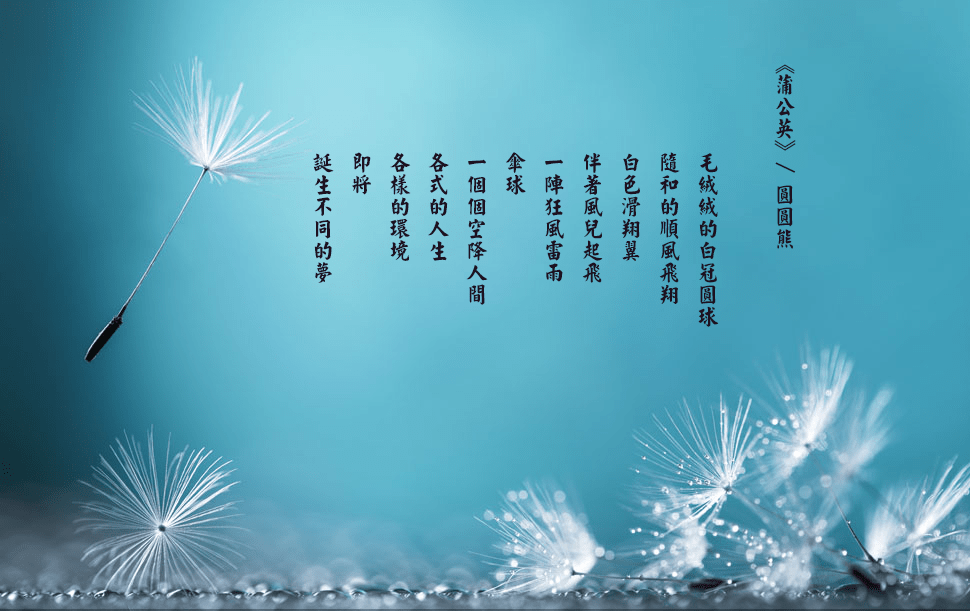

蒲公英

閱讀時間約 6 分鐘

大阪春季時總是忽冷忽熱。熱了幾日又來一日雨。雨總是讓人想起山雨,鼻腔裡充滿濛濛雨霧令人不快的黏稠。有時夜風大,老人在陽台隔板的另一邊又咳了整夜。老人平常看起來是獨居的,清晨六點就能聽見老人踩著沉重的步伐出門。周末時,一個月一兩次,會有二、三個歐巴桑宏亮的招呼,按了門鈴後進門。猜想是遠地的女兒們了。大部分時候都是社工局的男職員站在門前,叮咚按了門鈴後,敲著門板發著清脆的叩叩聲響。接著用像是捏著喉嚨,太過開朗的聲線,彷彿隨時會開始朗讀報紙或是詩文般,悠緩演說著自己的來歷與還沒進門的問候。有時會敲了敲,在無人應門時,緩緩喊著老人的名,又輕輕多敲了幾次門。

畢竟是集合住宅,隔音總是不好。偶爾會在回到宿舍房間時會聽到老人咳著痰,沙啞地向著難得的聽眾,說著自己的故事。有次聽見了他含糊的台灣字眼,語調突然變得急促。是旅行嗎?是高興的事嗎?還是是年輕時候的故事?猜測了一下,總是不敢太過斷定。人不論開心、苦澀,或者是兩者都有的時候,都會有相通的語調。

後來幾日斷斷續續的細雨無預警放晴了。春季遠足時,公園旁小男孩抓著兩枝蒲公英,伸長著手,努力期待大人們也伸手接過。但大人卻只是竊笑著輕巧地繞到小男孩身後,托著他的背催促著走了喔要走了喔。男孩只好大力呼呼吹著蒲公英,像舉著泡泡罐般正要呼地吹出一大串黏黏滑滑的肥皂泡泡,卻只從莖上吹落點在人行道上慢慢滾呀滾的白色毛球。這需要一點竅門哦,忍不住想著。不過,男孩卻仍然不死心地使勁鼓起北國人特別顯眼的,白皙裡浮出紅圓的雙頰,直到吹出根在空中軟軟漂浮的飛絮,幾個觔斗後被偶然的風吹向遠方。

我也有像那樣的時候嗎?吹著蒲公英,想像那些從眼前飄落,被風吹著在地面翻滾的絨球會隨風抵達自己還到不了的遠方。那時候世界還是單純的,且以遠方的善意回應你我。眼前能見的只有大人的大腿與腰際,但當時你我知道那不是全部。那之外的世界,是比街尾,貓躲藏的水溝後更遠的遠方;是比站在腳踏墊上十分鐘後就到得了的公園更遠的遠方;是有一天一定到得了的,境界線無限遙遠的遠方。

雖然後來我們都知道了。有次課堂上日文教師發著前陣子的報導,上面統計著小學生未來想成為的職業,接著逐一問著所有人:「小學時的你又是如何?」想了很久,一時答不上來,只隨著回憶的年份一點一點浮出每個,原來曾作過的荒謬的夢與,原來已經好久,也許超過十年,不敢幻想未來該有的模樣。小時通常是讀了某個學者的傳記後,作著成為那樣的人很有趣啊的無畏的夢。夢想確實美好,但我們又不可能永遠年輕。每當自言自語自嘲著,或者是被教訓的時候都是,理所當然地覆誦著,話中意義卻是無論如何感受不到的。

那次下課前的閒聊,韓國同學說著以前大學畢業進三星時,與壓力相抗一個月後辭職的故事。優渥的薪水,而他們的父輩也是,但要面對無眠無夜的工作與壓力,還有四、五十歲後的被辭職。那是違法的吧!想都沒想就反問著,想著莫非韓國沒有勞動法。他卻只是淡淡笑著薪水很高喔,所以大部分人都選擇去,雖然中年後,再也生不出創意後就會被財團拋棄。突然接不下話了。人究竟是為何生為人?看著他們笑著卻又好像無可奈何的表情,不知該如何感嘆起。這樣的時代,人究竟為何存在。

時代好像已經沒有什麼是真實的。有時夢裡醒來,脫水的眼球裡冒著黑糖白煙的烤麵包與玻璃窗外反射耀眼晨光的陽台,有一瞬間竟不比夢中更為真實。有時會在放學後走過匆忙站前,在無人的住宅區間時,對著天空伸長手。當無力的時候總是會有這種衝動,大多時候是面對沒由來的無力感。雖然我想自己清楚那是什麼理由,對未來、對世界、對命運茫然,茫然於仍活著的理由時,會這樣下意識地費力舉起手腕,張開手指,彷彿要是能伸得夠久,或許說不定能被誰,神、佛、天地,或是更大更大,正因無限而不能用無限這一詞彙描述的「 」看見,讓自己被太過巨大的藍天吸收。畢竟自己只是單純的身為人群經過街角時被擠壓著不得不往前走的城市人。人為何活著?想了很久,高中時自己就不停思索著的難題,得到的卻多是似是而非的解題。只知道要是不用再背負自己的命運就此自世上消失,世界也不會有任何改變。想著想著,多麼想解開結實縛在肩上的漂浮背包,倒在人行道前。

真實,究竟是什麼。放學後看見新聞裡出現兩韓總統握手的畫面,那之後假日一日經過美國領事館時,看見玻璃窗上也貼滿了相關日文報導。黑白西裝拼貼成的照片底下,和平、終戰,到來,黑白標語像是照片裡略猙獰的西裝。甚至有可能獲得諾獎和平獎,報社說,這就是和平了。但不知為何卻總感覺新聞不是真實的。整座城市與身邊的人們,對那些報導視若無睹,只偶爾會用著誇張的語氣說著「你知道嗎?」之類,更適合用在宣傳超市特賣會上的問候彼此,而對方也會心照不宣地抬高語調回著:「哎呀,真的嗎?」

畢竟都是太過遙遠的故事,既不能多買包米,也不能抵扣稅金。領導人的握手結束戰爭,那為了不屬於自己,為城市、國或是他人的遠方死難的凡人也隨同,和平。和平,所以美好,多麼希望這些種種自己也能相信,這樣也就能從日常的熱絡問候中多少獲得了慰藉。新聞報導前,大阪一個月裡已經是第二次看見遊民老人在安養院純白的牆與純白的台階前睡著。一次是住吉附近,一次是在愛鄰。睡著的老人身邊蹲著向對講機回報的壯碩府警,搖著老人發黑的身子,喊著不會再得到回應的呼喚。這也是,和平。為何總是,偉人虛偽萬人景仰,凡人體現生命卻受嫌惡。

那之後放晴了,自己也莫名開始了奔跑,像是突然想起什麼般。每日每日,經過阿倍筋與住宅區前長長的上坡路時總是跑著。午後,陽光底下市電通過的寬闊大道如火,令人懷念高雄的晴與踏火的人們泰然的焦黑笑臉。回頭時,熾白的城市彷彿也正燃燒著沉默的行人。幾年來幾次隨著教授奔波,操勞不堪的慢跑鞋全然平底。奔下斜坡時不經意鬆脫的鞋帶與腳踝,老是成為跟在大人們腳側的幼童狐疑的對象。

奔跑的目標......其實我並不知道。或許只是珍惜起剩餘不多,還能鼓起全部氣力衝刺的當下;又或許是為了甩脫不可名狀的虛無──如果我們終將結束,其後十年、二十年、五十年,太短太短的時間裡就會被縮寫成略扭曲、在信件上漸漸風化的墨漬,直到被完全遺忘。至少,至少讓我再確實感知點存在的實感,在一切有形消逝前,為死而活。

(2018年5月)

4會員

12內容數

留言0

查看全部