在上一篇「社群是什麼?」的最後一段,我提到「興趣」是各種組成社群的因素中最重要的一種。在這篇文章中,我們要和先前談「為什麼社群這麼夯?」時一樣,從 Internet 歷史的角度切入,幫助各位理解興趣和社群之間的關係。

在開始講網路上的社群前,我想先從我的老本行開始,以一個雜誌編輯的角度,來聊聊興趣與社群之間的密切關係。

我剛踏入社會時,第一份工作是在現在城邦集團之下的 PCuSER 電腦人出版社當技術編輯。有一年非常幸運地參加了城邦集團為新手編輯開設的訓練營隊。在其中的某堂課上,詹宏志先生講了句令我受用至今的話。雖然我沒有逐字記下當時詹先生這句話的全文,但意思是這樣的:「你們不要以為雜誌就是把內容印在紙上賣出去。雜誌是對某種特殊興趣的經營。」

「對特殊興趣的經營」,確實如此。你到雜誌架上看看,每本雜誌都對應了一種特殊的興趣。《釣魚人》雜誌鎖定對釣魚的興趣、《空中英語教室》對應的是英語學習的興趣、《大美人》、《小美人》與各種女性雜誌,不但對應著「變漂亮」的興趣,還進一步分眾化。

更有甚者,你會看到很多雜誌跳出紙本,在實體世界中經營他們對應的某種特殊興趣;像是《天下》經常舉辦各種大師論壇,讓關心趨勢的人不只在紙本上,也能親身近距離親沐大師的真知灼見。許多攝影雜誌會舉辦座談會或外拍活動,邀請攝影愛好者共同參與,等等等。

這些,都是把興趣和一群有共同興趣的人連結在一起。

而 Internet 更進一步,用更快速、更即時、更無遠弗屆的力量,不只連結興趣和人,甚至連同好之間也能相互連結,進而形成網路社群。

社群服務:歷史篇

Internet 在開始商業化前,就已經展現出強大的潛力,能夠把某個特殊興趣和一群有共同興趣的人連結在一起,形成我們所熟知的各種社群服務;隨著技術與想像力的進步,我們看到各種社群服務在技術和服務方式上不斷推陳出新,但「連結興趣與人」的本質,則從未改變。

甚至在還沒有 Internet 前,網路就能把人和興趣連結起來了。

電話BBS

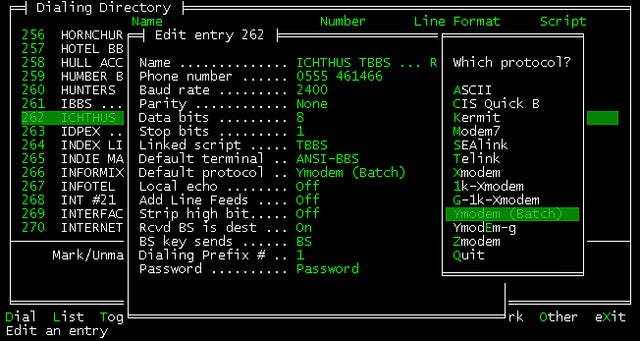

這個畫面是在 Internet 還沒商業化之前,曾經流行過一陣子的「電話 BBS」,二十多年前我唸大學時也玩得很兇。和現在動不動就有幾萬人同時連線的 Internet BBS 不同的是,這種電話 BBS 的同時上線人數通常只,有,一,人。(很多小型電話 BBS 只有一條電話線)

這種電話 BBS 是怎麼運作的呢?站長在電腦上架設 BBS 軟體,並且裝一台數據機,利用市內電話開放站友連線進來。數據機的連線方式和傳真機相同,都是把資料變成聲音訊號後,利用語音電話線路來傳送,所以跟打電話一樣,有人佔線,別人就連不上。

站友在電腦上安裝撥號連線軟體(例如上圖的 Telix)和數據機,撥通 BBS 站的電話,成功連線後,雙方開始交換資料——BBS 站把未讀新信打包傳給站友,站友打包上傳已讀已回的舊信,資料交換完畢後就斷線,讓別人可以撥進去。

接著站友使用離線讀信軟體(例如銀版快信),把該看的信看一看、回一回,用信包軟體打包好後,再用撥號連線軟體撥回 BBS 站,雙方再度交換信包。如果在你兩次連線之間有別人連線過,上傳了新貼文或回覆你的訊息,這回你就有新信可看了。

拜學弟在家中架站之賜,我在他的站上認識很多有共同興趣的朋友,大家聊天打屁、交換各種有用或有趣的訊息,當中很多人直到二十多年後都還是好朋友。這,就是興趣和人的連結。

Internet BBS

這個畫面,大家當然就很熟悉了,目前台灣最大的 BBS PTT。和當年一次只容一人上線的電話 BBS 站相比,PTT 隨時都有十萬人左右上線,網友張貼在裡面的各種資訊,也是依照不同的分類放在不同的板中,網友在自己感興趣的板內閱讀並交換訊息,甚至彼此連繫。

這又是興趣和人的連結。

NetNews/Newgroup

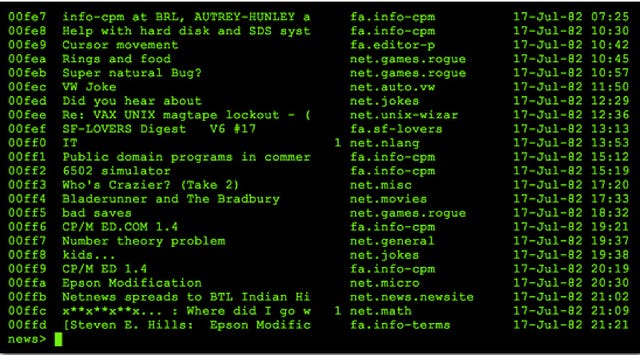

歷史上還有很多曾經紅過一時的社群服務,也都利用不同的方式把興趣和人連結起來,例如這個我也曾經用很兇的服務「NetNews」。

NetNews(也有人叫它 NewsGroup)是透過 Email 來訂閱的訊息服務。在畫面中的第三欄,我們可以看到有很多不同的興趣群組(例如 net.jokes 是笑話群組、net.auto.vw 顯然是討論福斯汽車的群組)。你只要連上某個 NetNews 的伺服器,告訴它你想訂閱哪些群組,就可以用 Email 接收群組的最新訊息,也可以回信到群組中,所有群組的訂戶都可以看見。

這種服務一直活到今天,包括 Yahoo groups 和 Google groups 都是源自 NetNews 的服務,只是多了 web 介面而已。

所以,這是透過 Email 來完成的社群服務,同樣是把各種特殊的興趣與人連結起來。

社群服務:當代篇

當代的社群網站百花齊放,儘管有著許多不同的技術,提供各式各樣的服務,但本質仍然是連結興趣與人。

討論區/論壇

討論區當然是非常典型的一種興趣社群服務,而且在台灣已經發展到幾乎什麼大小興趣,都有討論區提供服務。大宗興趣如美妝的 FashionGuide、3C汽機車等宅產業的 Mobile01、生兒育女的 Babyhome,以及匯集各種次文化與地下訊息的伊莉等;甚至連像電漿電視、油電混合車、衛星電視等一些超小眾的話題,也都有討論區。

不論是什麼主題的討論區,不論其規模大小,其服務的本質,也都是人和興趣的結合。

部落格

部落格則是另一種不同形式的社群服務。它不像討論區或 BBS 那樣,直接以不同興趣來吸引網友群聚,而是透過優質的內容來間接達成凝聚興趣社群的效果。

在部落格中,每個部落格主各有關注的興趣重點,並且以自己的興趣為中心,發表各種內容。只要是用心經營,努力提供優質內容的部落格,都會吸引對該主題有興趣的網友瀏覽互動,因而擁有非常大的流量與影響力。

順帶一提,很多社群行銷的討論已經不那麼重視部落格,我認為這是錯誤的。部落格只要運用得宜,配合其他行銷工具,會發揮非常強大的加乘力量。

至於大家目前最常使用的社群服務,像是 Facebook 粉絲團、社團,或是老外很愛的 Twitter 等等,也都可以讓網友因為某種特殊的興趣而結合在一起。

掌握興趣,才能掌握社群

從上面的歷史回顧,我們已經看到一個事實:不管社群服務採用什麼技術、提供哪種服務,萬變始終不離其宗:就是要把一群有共同興趣的人,透過共同興趣的訊息連結起來,甚至讓他們可以彼此連結。

所以,興趣可以說是網路社群得以成形的最重要因素。落實到社群行銷上,其實也很簡單:讓你的受眾接收他們感興趣的訊息,就是社群行銷成功的基本馬步。

如果你覺得你的社群行銷哪裡不太對勁,請站回網友的角度來思考,是不是給的訊息不太符合他們的興趣和需求?往往這就可以解決你遇到的困難。