說句實話,當某位熱心公益熱心到我覺得不以為然的姊妹借給我這本書的時候,我有些意外:我不明白為什麼她會關注這個議題,關心這個族群。但我還是很認真把這本書讀完了,原因無他:因為這是一個我無法閃躲的議題,無家可歸這四個字像陰影一樣跟隨在我身邊,如影隨形。

我畢業開始正式工作是在2005年,畢業的第一份工作就是沒有保障的派遣銀行客服人員,後來為了翻身轉到沒有底薪的保險業,但我當業務員不到兩年,就遇到全球金融海嘯,我們國外的母公司也被捲進雷曼兄弟的弊案,於是保險作不下去了,我只好跑去作保全,直到我畢業後第一次憂鬱症發作。我還記得我離開金融業在2008年,可是非常奇怪的是,台灣房價非但沒有下跌,反而漲翻了天。

我父母都不是通情達理的人,好幾次,我在轉業跟待業遇到困境的時候,他們唯一處理我的方法,就是逼我立刻找到下一份銜接的工作,否則就把我趕出家門。

所以當這些關懷遊民的倡議團體說,每個人都可能成為遊民時,我並不覺得這是一種道德上的批判或恐嚇,因為對我而言,無家者並不是他者,而是一種隨時可能發生的情境。這十年來,我不斷在面臨這樣的困境。我跟這些遊民唯一的差別是,我比較幸運,幾次差點流落街頭,都有人收容我:但那也僅只於幸運而已,我花了十年都沒辦法經濟獨立這件事讓我挫折的不得了,但在歷經了懷疑自己的工作能力,工作態度都審視不出問題,甚至產生輕生的念頭,才開始有倡議團體開始聲明:好日子過去了,年輕人工作會越來越難找,職場上的不公平跟職涯的差距會越來越劇烈,而且這樣的問題不是只有台灣有,全世界都一樣。(比如這本:被壓榨的一代)(或這本:不穩定無產階級)

https://www.youtube.com/watch?v=QFzCOZKG8QA

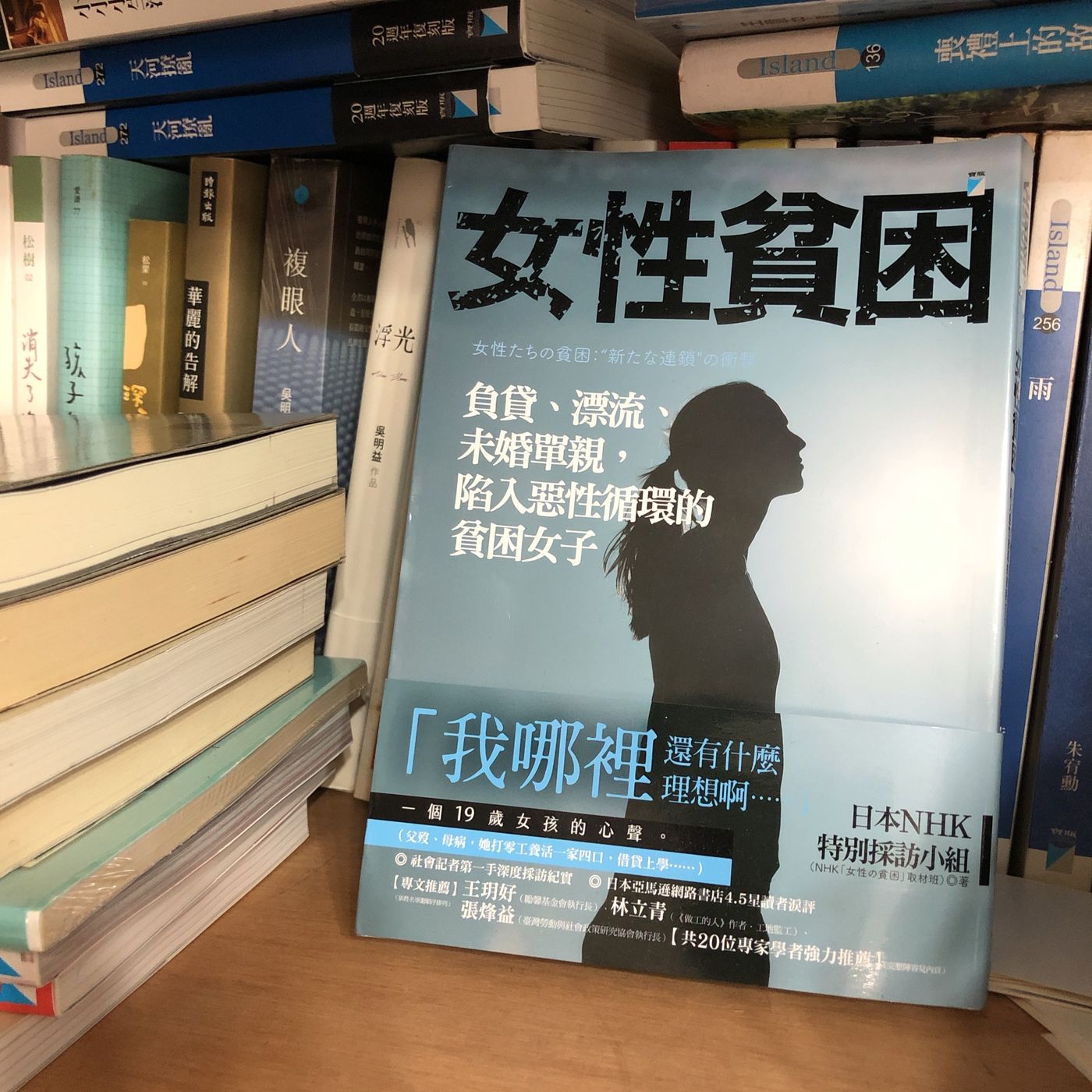

非常怵目驚心,但這個影片非常客觀,而且真實:因為它是日本官方 NHK作的,它先實際採訪求職者開始,然後用微觀的方式讓妳親自去見證求職者要找到一份圖溫飽的工作有多困難,然後它才從整個大環境面去分析為什麼日本會從一個人人買得起電視,人人有房子車子,落入到一個妳可以在新宿公園看到隨處都是遊民的國家。

當時我看完影片,其實很詫異,而且憤怒:為什麼我們的社會對一個即將要發生的劇烈的不公義是旁觀的,甚至無感的?

在台灣關懷遊民的,幾乎都是少數有使命感的社工跟非營利組織,中產階級對這群人不聞不問,繼續過它們擁抱小確幸的生活,她們關心的,都是我覺得非常奢侈的議題,比如環保,比如誰當總統之類的。最氣的時候,我真的這群人就像是神隱少女當中被變成動物的千尋父母一樣--妳們關心妳們小孩的教育,卻不關心下一個世代的前途,妳們不知道這樣很自私嗎?

但在憤世了好幾年之後,我做了一個反省:如果我不是基督徒,如果我也是畢業之後進了大企業,然後在壯年的時候買了房子,娶了老婆,生了小孩,我會對這個議題有感嗎?我會願意去理解這群被稱為無家者的人嗎?

有九成的可能不會。所以某個程度我是佩服這群人的:她們在做一個非常困難的倡議

妳把這個議題挖的越深,其實妳就越凸顯這個社會的不公義,妳就會得罪到那些活在舒適圈裡的人,但妳不把議題挖深,已經被邊緣化的人自己是沒有自救能力的,到最後社會的貧富差距就會越來越大,原本只是社會問題,就會變成社會對立。

比如說日本秋葉原無差別殺人事件,東京地鐵毒氣事件就是在這樣的社會氛圍下發生的。

但畢竟這篇不是天下的獨立評論,這本書觸動我的也不是對有產階級的批判,而是那些不被社會大眾所注意的:在社會最底層當中,散發的人性光輝。

只是時間晚了,就留到下次再說吧。