第一次去紅毛城,當時它仍為美國代管的英租借領地。

當年,小兄弟的家人曾在紅毛城擔任警衛,我因此有機會在未對外開放之際,一探這神秘的堡壘。時隔數十年,對它當年的印象僅存一棟磚紅色的堡壘及數門大炮。

住居淡水 20 幾年,紅毛城開放之後,去過幾次,只是走馬看花,拍照打卡,從未認真地瞭解它的歷史及建築。

自去年(2021)年初開始,擔任淡水古蹟博物的志工,也參加過幾次淡水導覽及走讀,逐漸瞭解淡水的歷史,尤其是紅毛城,與台灣史甚至於 17 世紀大航海時代等歷史息息相關,深覺對自己腳下的這塊土地是多麼無知及淺薄。

為有助於自己瞭解紅毛城,將一年來習得的導覽內容及相關文獻,整理成十個題目,自問自答,也分享給對紅毛城有興趣的你。

由紅毛城二樓書記辦公室向英國領事官邸望去,此落地窗原為荷蘭時期的砲台口。

一、紅毛城古蹟園區有哪些建築?

紅毛城及周邊建物於 2005 年修復開放,統稱為「紅毛城古蹟園區」,除主堡(安東尼堡,真正的「紅毛城」),還包括英國領事官邸、南門及兩棟宿舍。

「安東尼堡」(以下簡稱「紅毛城」,官方導覽文件稱「主堡」)為荷蘭驅逐西班牙人後所建造。

「南門」為清治時期整建城牆的遺跡。

「前清英國領事官邸」(以下簡稱「英國領事官邸」)為英國於其租借時期所建造。

「船夫宿舍」為英國於日治時期所建造。

其中,紅毛城見證 17 世紀大航海時期,西方漂洋過海到東方的殖民史。南門見證 18 世紀中國對邊陲地帶的管制。這些建築物均見證 19 世紀西方列強與清簽訂天津條約,淡水開港通商後,盛極一時的貿易活動。

有370年歷史的紅毛城

二、紅毛城外置有九面旗幟,代表什麼?

紅毛城外置有九面旗幟,代表曾管轄、佔領、租用或代管紅毛城的國家或政權,依序是:西班牙、荷蘭、明鄭、清、英國、日本、澳洲、美國及中華民國。

在荷蘭人之前,西班牙人曾於 1628 年,以粘土、蘆葦桿、竹子及木料等在紅毛城現址附近建造「聖多明哥城」,戰敗撤退時拆毀殆盡,除文史記載,並無任何遺跡。

現有的紅毛城為荷蘭人於 1642 年,為鞏固在台的權勢,驅逐西班牙人後所建造。此堅固的建築物歷經 370 年的歷史,仍屹立不搖。

這些曾管轄過紅毛城的國家或時期中,清管治的時間最長(1724 - 1867),二進二出的英國次之(1867-1972),明鄭成功的軍隊曾駐守約一年,時間最短。

英國與清於 1867 年簽訂紅毛城永久租約,作為領事館。 1941 年因太平洋戰爭爆發,紅毛城被日本查封,戰後(1946)英國再以永久租用權身分重返。

1972 年中英斷交,英國撤出紅毛城,先後委託澳洲及美國代管; 1979 年中美斷交, 1980 年由民間及政府爭取接收。這段歷史,也間接見證台灣當年的外交困境。

1983 年紅毛城被指定為國定古蹟(當年稱為一級古蹟),經整修後於 1984 年 12 月 25 日開放參觀。

[備註]

- 台灣於清治時期始劃入中國版圖(1683-1895)。

- 日治時期指 1895 年甲午戰爭滿清割讓台灣給日本, 1945 年太平洋戰爭日本戰敗受降歸還,共計 50 年。

紅毛城外九面旗幟,代表曾管轄、佔領、租用或代管紅毛城的國家或時期。此處原放置幾門大砲,整修時被移至草地網球場後方。

三、安東尼堡為何被稱為「紅毛」城?

現在所見的紅毛城是荷蘭人於 1642 年(明崇禛 15 年),在西班牙人建造之聖多明尼哥城遺址附近興建的堡壘,以亞洲總督安東尼•范•帝門( Antonio van Diemen )命名為安東尼堡 ( Fort Antonio ) 。

荷蘭人髮色多為紅褐色,被平埔族及漢人戲稱為紅毛番,才有紅毛城之名。

台灣以「紅毛」為名的還有紅毛樓(赤崁樓)、紅毛港兩處(高雄小港、新竹新豐)、紅毛埤(嘉義蘭潭)及紅毛土(三合土的台語,意指荷蘭人以糯米、黑糖及蚵殼粉調製成的黏合材料);安平古堡之前亦被稱為紅毛城。

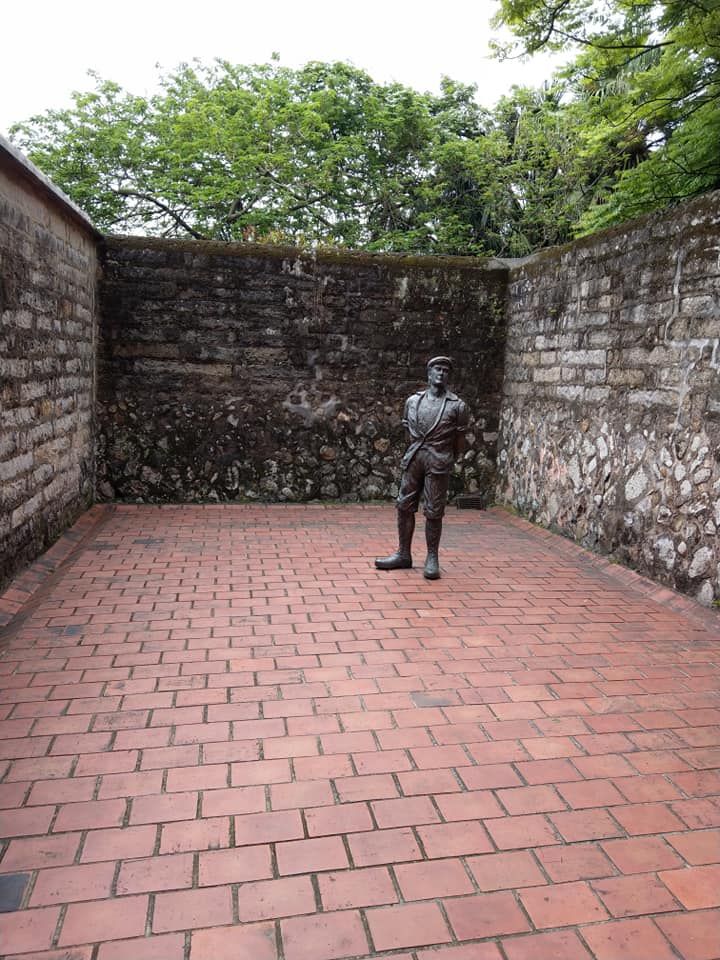

置於紅毛城一樓的安東尼•范•帝門雕像,他未曾到過台灣。

四、紅毛城沒有樑柱,它的結構安全嗎?

紅毛城為兩層樓正方體建築,高約 13 公尺,邊長 15.25 公尺( 50 英呎) ,牆厚 1.9 公尺。

外層由石塊堆砌而成,再上石灰等塗料;內層採雙穹窿磚造結構,且上下層樓的穹窿方向互相垂直,因此非常穩固。1884年法軍攻打淡水,曾砲擊紅毛城,紅毛城絲毫未損,其堅固可見一斑。

英國於 1867 年租借紅毛城後,維持荷蘭興建的主要結構。僅:

- 拆除木造八角型的屋頂,改為平台;

- 將灰白色的外牆改漆朱紅色;

- 以閩南磚(煙燻磚)擴建二樓南側露台及增建東北、西南兩處角樓;

- 在西側露臺設置雉堞及槍眼,強化防禦功能;

- 將原有大砲射口,改為落地門窗。

一樓因領事裁判權設有四間牢房及放封庭院,另建有廚房及浴廁。二樓為領事及書記辦公室及起居室,設有文件焚化爐、保險櫃及新式廁所等。

[備註]

領事裁判權:英國公民在中國通商口岸犯罪後,須將嫌犯交給英國領事處置。

紅毛城一樓有兩個南北向的穹窿,各有兩間牢房。 照片為左側穹窿,前方為說明展示平台,後方為兩件間牢房,牢房門上有觀察孔及送飯孔。

紅毛城一樓的放風庭院。

由紅毛城二樓樓梯俯視一樓牢房外的廚房及浴廁。

紅毛城二樓的文件焚化爐。

紅毛城二樓的嵌入式保險櫃。

五、英國租借紅毛城的用途為何?

英國租借紅毛城主要做為領事館,用以處理領事業務及居住。

1861 年英國租用淡水紅毛城設立副領事館,為副領事辦公及居住的處所(當時的領事館在打狗), 1867 年與福建巡撫簽訂永久租約,如前所述,將之由堡壘整修為領事辦公處所。

由於淡水港業務量大增, 1878 年淡水副領事館升格為領事館; 1911 年英國南台灣領事館關閉,由淡水領事館掌理全台英國領事業務。

由不同角度看370年歷史的紅毛城。

由不同角度看370年歷史的紅毛城。

六、紅毛城既是軍事要地,有大砲嗎?

紅毛城古蹟園區草地網球場後方有幾尊古砲,大多是英國租借期間所蒐集置於紅毛城做為裝飾,有清滬尾水師棄置於軍營的大炮及英國船艦使用的短炮。其中一門,炮身鑄有「嘉慶十八年夏」等字樣。

這些大炮原置於紅毛城下方空地及現在的旗幟區。政府接管整修時,據說依學者專家的建議,移到現在草地網球場後方。(放在原處保留歷史軌跡,不是很好嗎?)

草地網球場後方的一排大砲,原在紅毛城旁。

七、為何紅毛城只剩一個小小的南門?

明鄭佔據時期,鄭經次子,鄭成功之孫,鄭克塽於 1683 年向清朝投降。直至 1724 年(清雍正 2 年)淡水廳同知王汧才開始整修紅毛城為軍營,其間約 40 年為無人管轄狀態。

清整修時,以觀音山石砌成城牆及城門,東、西城門大,南、北城門小,但清軍並未進駐。直至嘉慶年間,才在紅毛城下的岸邊建造砲台,以滬尾水師駐守。

英國租借後,為便於管理,封閉東、西、北三門,由於當時進城或出入以水路為主,故僅留接近淡水河的南門。在英領事館時期,南門上懸有英國皇家紋章(英國國徽)。

清整建的紅毛城城牆唯遺南門,其他三個門被英國拆除。城牆城門為觀音山石所砌成。

八、 英國領事官邸的用途為何?

1858 年簽訂天津條約後,英國於 1862 年在淡水開港設關, 1867 年簽定紅毛城永久租約。開港後,淡水港的業務興盛繁雜,地位日趨重要,因此在紅毛城東側興建領事官邸,做為領事及眷屬生活居住的處所。

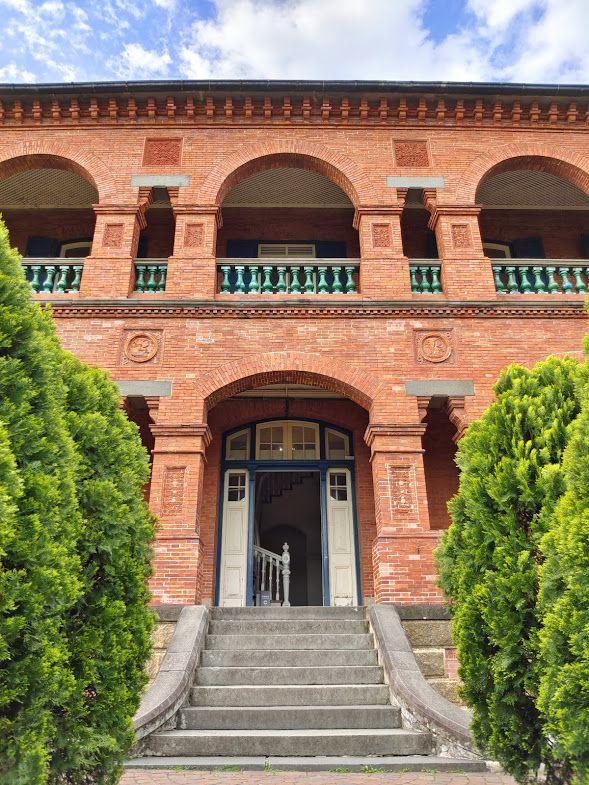

官邸於 1877 年初建,原為單層木造建築,因淡水潮濕易損,後於 1891 年重建為二層磚造建築。 1905 年擴建兩側走廊,成為ㄇ型迴廊,並整建後棟僕役空間。 1900 至 1930 年間,陸續增設自來水、電燈、電扇、車庫、汙水處理及熱水系統。

官邸前方保有大面積的綠地,與紅毛城之間的草地,設有台灣首座的草地網球場。

照片前方是台灣首座草地網球場。 由領事官邸側面可見建物前後分為三段。右段是客餐廳及主臥,中段是儲藏室、褓姆房及浴室,左段僅一層樓高的是僕役工作及休息空間,之間均有門予以區隔。

九、英國領事官邸的建築結構為何?

官邸為前半部兩層後半部一層的磚造洋樓,前半部為領事及家屬的居家空間,後半部為僕役的作業空間。

官邸為英國人設計,工匠來自福建廈門及台灣本地。因應淡水氣候特性,有四坡式斜屋頂、拱型迴廊、落地門窗及抬高地基等殖民地式建築之特色。

大門迴廊前的雙方柱有 12 幅磚雕,分別是象徵英格蘭的薔薇、蘇格蘭的薊花及維多利亞年號及興建年度的「VR1891」。

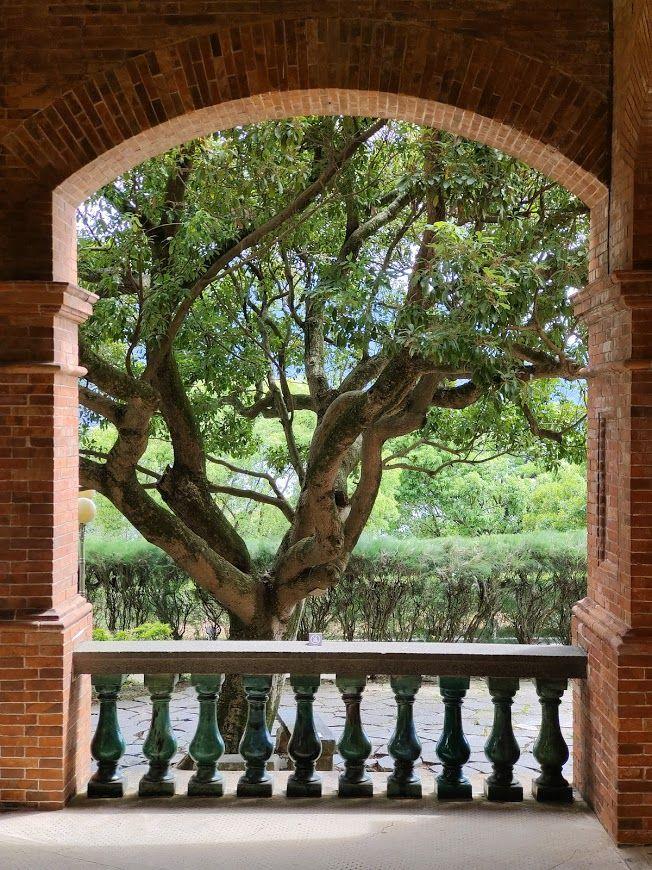

一、二樓迴廊立柱間的拱狀不同。一樓為弧形,可有較佳的視野;二樓為半圓形,可用以遮陽避雨。立柱間的欄杆為十隻綠釉花瓶,取十全十美及平安之意。

地基抬高約1公尺便於通風,並設有古錢紋通風口,取財富之意。因應地基抬高,正門入口為九階樓梯,象徵地位尊貴。

大門樓梯之前,左右各有一刮泥板,用以清除鞋底的泥沙。迴廊地板有細小孔洞增加阻力,以免濕滑困難行走。

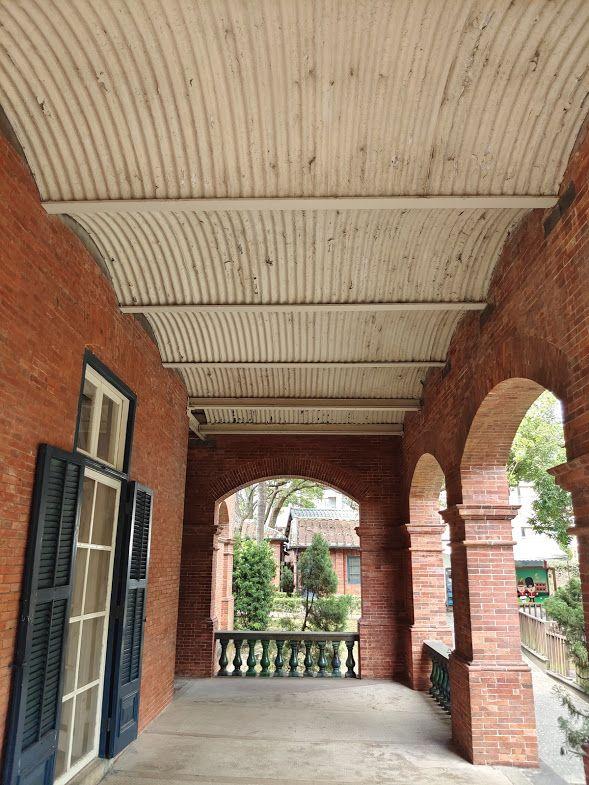

1905年擴建兩側走廊,其天花板為波浪鐵板拱設計,為當時最先進的建築技術。

官邸正面,有九階樓梯,取九五之尊之意。 大門旁為雙柱,雙柱上有精美的磚雕。餘為單柱,柱與柱之間,一樓為拱型、二樓為半圓形。

官邸地基抬高約1公尺,設有銅錢紋通風孔。

正門兩旁雙立柱上的磚雕,為象徵英格蘭的薔薇及蘇格蘭的薊花。

正門外牆雙立柱上方有兩個VR1891磚雕;VR是維多利亞女皇的英文縮寫,1891代表建物興建的年度。

一樓側廊,欄杆為十隻綠釉花瓶,取十全十美及平安之意。

迴廊地板上打有小孔洞,具止滑效果。

1905年增建兩側側廊,天花板採波浪鐵板拱架構,為當時最新的建築技術。

官邸大門樓梯兩側各有一片刮泥板,照中緣石前那塊鐵片就是刮泥板。

由官邸大門往外看,觀音山如畫。據說這是韓國網紅來此必打卡之點。

十、英國領事官邸的內部配置為何?

官邸前半部為領事及訪客專用空間,一樓為客廳、書房、餐廳及配膳室,二樓為臥室、浴室、褓姆房及儲藏室。除管家外,僕役不得進入此區;上菜時,須先將餐點置於配膳室,再由管家端上餐桌。

官邸後半部為僕役工作及休息空間,有浴室、僕役房、苦力房、廚師休息室、廚房、洗衣房及儲藏室等,並設有僕役呼叫鈴,連通到各個房間或通道。

客餐廳的彩瓷拼貼地板、英式壁爐及電動吊扇,是英國人離開後僅存的遺留物。其中, 1941 年安裝的 Kingsway 電動吊扇有六段速度,至今仍在使用。

除上述三項及廚房的烤箱(紅毛城展示有避震彈簧的嬰兒車是在官邸天花板上發現的,也可能是英國人的遺留物)外,目前在紅毛城或官邸內的家具、吊燈或裝飾品等,均為淡水古蹟博物館自各處蒐購的舊品或復刻品。

官邸一樓客廳,拼貼地磚及壁爐於1891年興建完成後保留至今;Kingsway吊扇為1941年裝設,至今仍在使用。

官邸一樓餐廳,拼貼地磚及壁爐於1891年興建完成後保留至今,Kingsway吊扇為1941年裝設,至今仍在使用。

官邸一樓書房。書櫃上為英國紋章(國徽)復刻品,盾面上對角兩組三隻金獅象徵英格蘭、紅獅代表蘇格蘭、豎琴象徵北愛爾蘭。盾牌左邊的獅代表英格蘭、右邊獨角獸代表蘇格蘭。

主人專用樓梯,柱頭代表權杖之意,以下是薔薇及薊花。

主人專用的迴旋樓梯

官邸二樓主臥室。

官邸二樓兒童房。

僕役專用樓梯,可到二樓褓姆房旁。

僕役空間的走廊,依序為僕役房、苦力房、廚師房、廚房及洗衣間儲藏室等。目前置有英國領事及生活習性之解說。

僕役呼叫鈴的總機。當按下某個電鈴,對應的鐵片會下翻;官邸內共有10個呼叫鈴。如果看過唐頓莊園影集,就會見到類似的呼叫系統。

官邸使用的英國AGA烤箱。下層是烤箱,其上鐵板平台用於烹煮(相當於爐台),上方平台用以保溫餐盤及餐點。該品牌至今仍在生產,且銷售世界各地。

由紅毛城望領事官邸,左側草地是草地網球場。

官邸東側。

以上照片均為作者拍攝。