問:最近愈來愈多人又聽起黑膠唱片來了。請問我也該去弄一台唱機來玩玩嗎?

答:首先我們以前沒有人講什麼「黑膠唱片」,唱片就是唱片。其次我不覺得你非要弄一台唱機不可,除非你很閒,或者下定決心要「跳坑」。

問:奇怪了,你自己不也在聽唱片,為什麼不讓人家買?答:是的,我還在聽唱片。十七歲那年,我在光華商場買了翻版的 Pink Floyd / The Dark Side of the Moon 唱片,用母親那台 Pioneer 老唱機放出來聽,那是我買的第一張唱片。一眨眼,三十多年了。

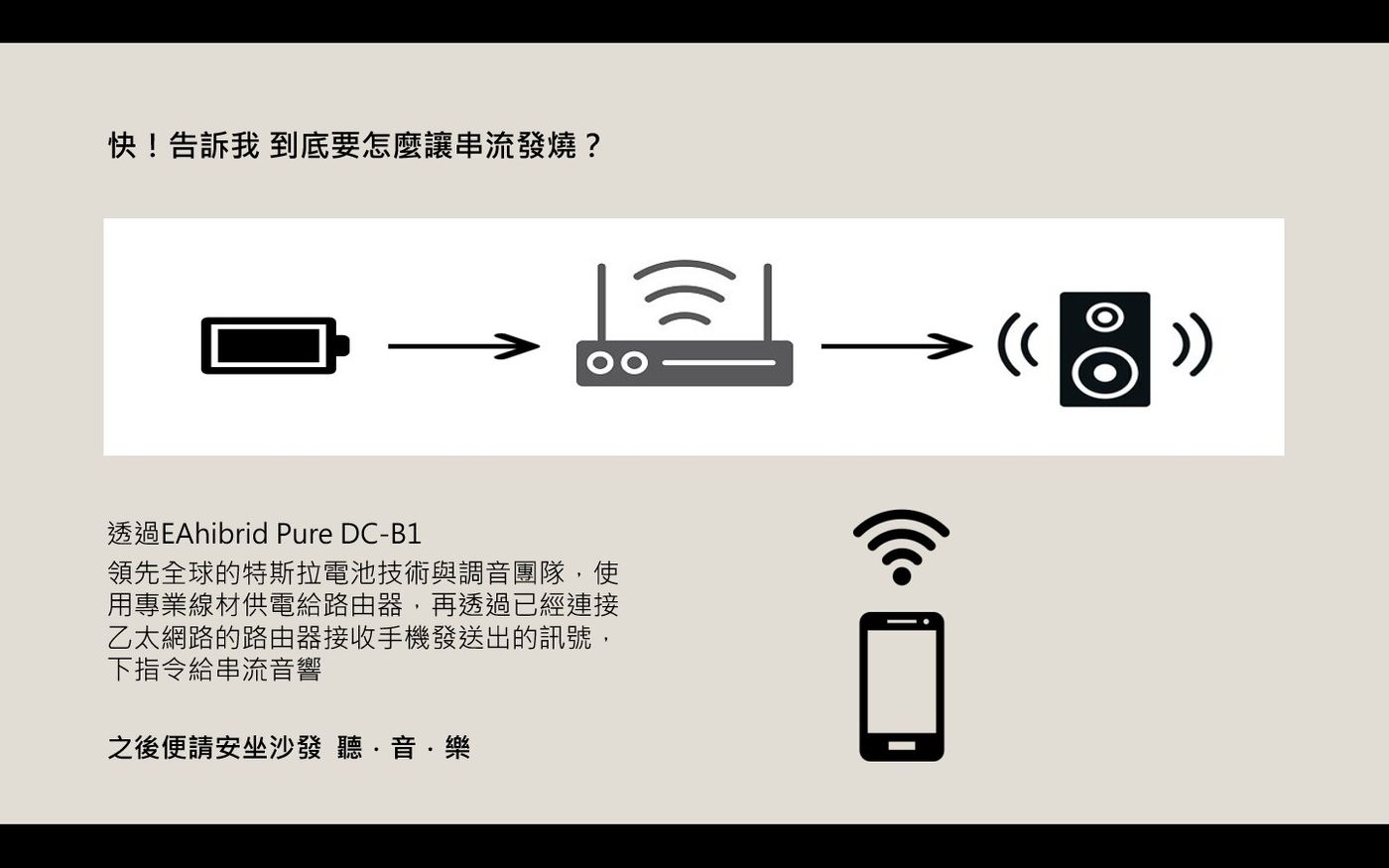

當年一張原版唱片三百塊左右,是錄音帶的兩三倍價錢。現在一張唱片動輒要價一兩千,拿來訂無損高音質串流平台方案,可以連聽好幾個月呢。與其跳進唱機和唱片的無底坑,不如買一部聲音好的藍牙喇叭,接手機聽音樂,保證聽到爽。

其實平日坐在電腦前面,我也都在聽串流。播唱片比較是一種鄭重其事的儀式:要有閒、有心情,準備好接下來幾十分鐘專心投入、沉浸在這張唱片,不然不必那麼麻煩:開機、暖機、靜電刷、唱針刷、十幾二十分鐘換面一次,很費事的。

問:咦,不是都說黑膠唱片聲音特別好、聽起來特別有感嗎?寧願費事一點,才能聽到經典好聲音呀?

答:我讀過一篇遍訪國外資深錄音師的文章,請他們從專業角度選擇聽唱片或聽CD,結果是CD壓倒性勝出。你看,專業人士是不會被情懷和氣氛迷惑的。

這一題我的理解是:在有限的預算條件下,便宜的唱機確實有很大機率比便宜的CD機好聽。況且所謂「好聽」並沒有科學標準,很多人說唱片有種「類比式的溫暖音色」,那個「溫暖」其實就是「失真」啦。要是誰說唱片聲音「一定」最好,那「一定」是唬爛。

問:現在一堆歌手的新專輯都出黑膠唱片,應該也比較「溫暖」、比較好聽吧?

答:那可不一定。現在錄音幾乎都是全程電腦作業,母帶也是數位格式,和經典老專輯的類比式母帶不同。以前的母帶就像相機底片,重新發行黑膠有點像是用原始底片沖洗照片。用數位母帶發行黑膠,就像用數位檔案做相紙輸出,和暗房沖出來的照片是完全不同的意思。

就音質而言,新發行的專輯多半聽CD就已經夠好了,壓成唱片比CD還好聽的情形,並不多見。就算家裡已經沒有放CD的設備,串流平台的無損高音質方案對絕大部分樂迷來說也很可以了。

但是唱片大大一張,沉甸甸拿在手上,比起CD更有「收藏品」的氣魄,這就是它最大的價值吧。據說很多年輕人明明家裡沒唱機卻還是買了不少唱片,想來是當作買幅畫掛牆上?反正音樂只要滑一下手機就聽得到,開心就好。

問:不管,我就是要買,推薦一下廠牌型號啦!

答:這要看你「跳坑」的決心有多大囉。假如只是好奇玩玩看,市面好幾個不錯的入門款,內建唱頭擴大機,投資幾千塊就可以開始聽唱片,國外網站有很多入門款唱機評測,哪個長得順眼就買吧。注意,復古造型長得像流線型老爺車的唱機千萬別買,不但聲音爛,還可能刮壞唱片,那種東西放在美式快餐店當氣氛擺設就可以了。

要是你願意多花些錢,卻又沒有搞定超距尺、水平儀、針壓計的耐心,沒有把握自行克服「內圈循軌失真」這類鳥問題,那我覺得可以考慮 Sony 的唱盤,出廠都調校好了,開箱插電就可以聽。

問:好,我自己會去研究。關於買唱片,你有什麼建議?

答:你問到重點了。唱機事小,唱片才是關鍵。假如你主要想聽華語流行樂,要有破財的心理準備。新印行的專輯,從八九百到一兩千不等。若是經典歌手的經典專輯,又是「發燒友」的心頭好,一張要價兩三千也不足怪。

剛講過,三十多年前唱片一張兩三百,後來唱片被 CD 取代,常常看到成捆的唱片當垃圾扔在路邊。光華商場大甩賣的專輯,一張才二三十塊。那樣的日子,早就過去了。當年那些丟在路邊的唱片,現在二手價動不動喊到幾千塊一張,品相還不一定完好。不像英美日本,二手唱片有通用的品級標準,台灣二手唱片往往漫天喊價,毫無道理。只要有人買單,這種怪象就不會終結。

假如你主要聽國外的流行、爵士、古典,那麼恭喜你,只要不挑版本、不蒐集珍稀品項,網上不難買到品相佳、價錢實惠的二手唱片,通常比新發行的版本便宜。台灣兼做網購的唱片行也愈來愈多,推薦去「老頭唱片」一逛,好貨很多。

問:你都在哪買唱片呢?我看你家裡應該有幾千張吧!

答:我的CD確實有幾千張,唱片卻只有幾百張,都是三十多年慢慢累積的,中間還經歷好幾次大清理,送出去不少。以前出國旅行總會逛唱片行,怕摔壞還一路重得要死塞在手提行李揹回家。後來也不太買了,旅行逛唱片行的心情漸漸變得和逛美術館差不多,偶爾帶個一兩張,就像在 museum shop 買紀念品。

買唱片和買書愈來愈像:買了卻沒空打開,待消化的作品愈堆愈多。一思及此,「非要擁有什麼不可」的心就淡了。

問:我準備好跳坑了!還有什麼最後的叮嚀?

答:始終記得「聽音樂」不是「聽音響」,一旦混淆那條線,通常就是自討苦吃的開始。

(寫給《財訊》)