煩惱障眼雖不見,我可能錯了(象山慶’23.8.16)

唐.陳子昂〈登幽州臺歌〉:「前不見古人,後不見來者,念天地之悠悠,獨愴然而涕下。」此詩多被詮釋為「往前不見招賢的聖君,向後不見求才的明君。只有那天地的悠遠,止不住悲傷的熱淚。」[1]似乎是懷才不遇的寂寞(自憐)與憤世(自傲)。若抽除他個人的身世背景與俗世熱腸,此詩別有「獨立宇宙中,而與眾生俱」的蒼茫與悲壯,或「德不孤,必有鄰」的平和與穩重。在超越了個人得失利害的境遇之後,這首詩所開展的是古今無隔、人我神交的感動與欣慰:人所在的世間,彼此似有物理「時、空」的阻開,但那只是一種慣性的錯覺;若能任由想像與情感的奔放,則而當下所在的景點,可以是一個四通八達的座標、或球狀立體的中心,且是多方向的交互流動;在這個點上,可以或縱或橫的「輻射與收納」與此連結的一切點線面、人事物。因此,當年站在幽州台上的陳子昂(或過去/現在/未來之任何人)心中確知:在我之前必有數不盡的古人曾來一覽,我之後也將有算不完的來者到此一遊,我在這裡,就是宇宙的中尊,串連了古往今來無窮的時空與人物,這是何等的熱鬧、無盡的風采!與「十方三際一切人」的同在、同感,讓我流下又喜又悲的淚來。

再將鏡頭拉到念佛人的心境,《觀無量壽佛經》:「光明遍照,十方世界;念佛眾生,攝取不捨。」《觀經四帖疏》:「唯有念佛蒙光攝,當知本願最為強。」任何時間與地點,任何人開口念佛,就如站在幽州台上,當下與阿彌陀佛、十方諸佛,乃至一切菩薩及諸上善人,念念相感、心心相應;更與普天下一切念佛人,同聲同氣、同願同行,如帝網天珠,交光互映;所謂「同一念佛無別道,遠通法界皆兄弟。」這件事,若想得來、信得及,則或因歡喜、感激而「愴然涕下」,本願所現,確實如此!源信上人《往生要集》:

親鸞上人<正信念佛偈>亦引此改寫以讚嘆之[2]。

宋.法護《大乘菩薩藏正法經》卷15云「大慈和合聲,大悲無倦聲」,《大乘寶要義論》亦云「大慈柔軟心,大悲無倦心」。大慈是和合、柔軟,大悲是無倦、哀愍。對三界火宅中的我們,「拔苦」比「與樂」更重要,或可說,無苦即是樂。佛菩薩悲心之深、廣、久、遠,故曰「大」。《涅槃經》卷11:「三世諸世尊,大悲為根本…..若無大悲者,是則不名佛。」《大日經》卷1:「菩提心為因,大悲為根本,方便為究竟。」諸佛如是無倦無止的大悲行,是世人之心所不能思、眼所不能見,而其事之真實、其行之利益,唯憨直之機、至誠之信,於一心稱名之中,即可自然的領受;雖還是不知其所以然,也無所罣礙了。

夫往生極樂之教行,濁世末代之目足也;道俗貴賤,誰不歸者。但顯密教法,其文 非一;事理業因,其行惟多;利智精進之人,未為難。如予頑魯之者,豈敢矣。是故依念佛一門,聊集經論要文,披之修之,易覺易行。

法然上人開創淨土宗專修念佛之業,也須感念源信前輩的獨具隻眼,在天台的教觀之上,開顯淨土的稱名,思想架構如世親之「五念門」,行持實踐尊善導之「專稱佛名」;尤其「極重惡人,無他方便;唯稱彌陀,得生極樂」一句,繼承了善導大師「本願念佛、他力往生」的宗旨,也成就了法然上人的「專修念佛」及親鸞聖人的「正信念佛」。

面對上述「念天地之悠悠,獨愴然而涕下」、「大悲無倦,常照我身」的高遠心境及真實受用,多劫以來煩惱熾盛、業障深重的身心,或應於經常性的定靜、反觀中,發現並承認:「我可能錯了!」[3]「我再也不輕信我的念頭與見聞!」「在是非/對錯之外,另有一片淨土,我將往生那裡,與佛相遇。」

[1]明.黃周星(1611—1680)《唐詩快》:「胸中自有萬古,眼底更無一人。」清.宋長白《柳亭詩話》:「阮步兵登廣武城,嘆曰:”時無英雄,遂使豎子成名。”眼界胸襟,令人捉摸不定,陳拾遺會得此意。……假令陳、阮邂逅路歧,不知是哭是笑。」

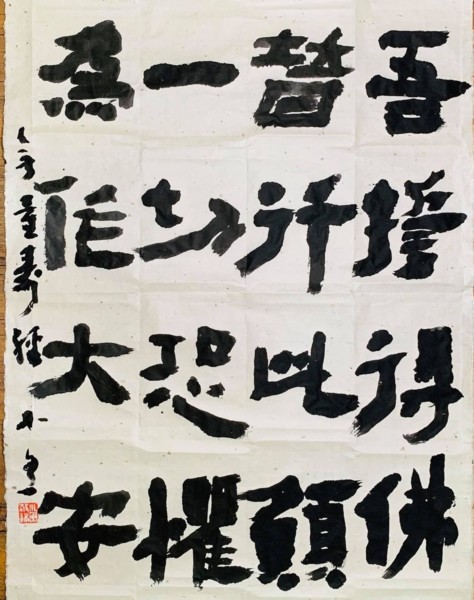

[2]源信上人《往生要集》卷中·雜略觀:「光明遍照,十方世界;念佛眾生,攝取不捨。我亦在彼,攝取之中。煩惱障眼,雖不能見,大悲無倦,常照我身。……極重惡人,無他方便,唯稱彌陀,得生極樂。」親鸞上人《教行信證》之「行」<正信念佛偈>:「源信廣開一代教 ,偏歸安養勸一切;專/雜執心判深淺 ,報/化二土正辨立。極重惡人唯稱佛,我亦在彼攝取中;煩惱障眼雖不見,大悲無倦常照我!」<高僧和讚>213:「眼被煩惱無明遮,攝取光明雖不見;大悲慈親心無倦,光明恆常照吾身。」《正信偈》120句,與《和讚》同為《教行信證》的濃縮。釋法霖《<正信念佛偈>補影記》卷下/釋空誓《正信念佛偈.私見》輯錄

[3] 《我可能錯了:森林智者的最後一堂人生課》Björn Natthiko Lindeblad/先覺2023/02