![[陳傳義]拍攝](https://resize-image.vocus.cc/resize?compression=6&norotation=true&url=https%3A%2F%2Fimages.vocus.cc%2F4e40342e-0ab4-4de0-859a-0d2f678fdaef.png&width=740&sign=-nj5NmlIdg748-JlNulwIMlBT8D8aT9sX3bmuW3izvg)

[陳傳義]拍攝

本篇求解的題目也是在YT找到的,算是上一篇《舊業重溫12--有內角平分線的直角三角形求面積》的續篇,同樣分別提供國中的古典幾何和高中的三角函數解法。

本題跟上一篇都是求三角形面積,所不同者,本題並非直角三角形,但有一個值得注意的角度, 45°,這是國中、高中數學都重視的特殊角度。

題目:

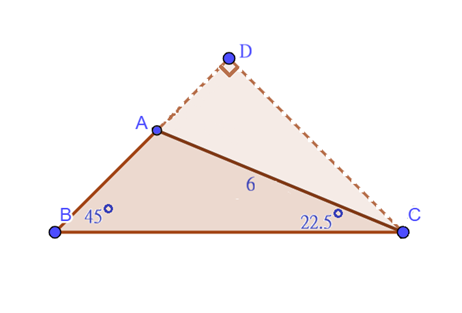

圖一

∠B=45°,∠C=22.5°, AC邊長6,

求△ABC面積。

解法一:

見到求三角形面積,該當想到底×高÷2。但本題沒有直角,不像前一題那般自然地暗示底和高。但上一篇提到,古典幾何解題常須作輔助線,我們可以作出某一邊的高試試。

圖二

注意已知條件裡,∠B=45°是特別角。如果過C向BA邊作高(垂直線),垂足D落在BA的延長線上。

( 參考圖二,讀友們看出甚麼好事發生了嗎? ... )

∠DCB=180° - 45° - 90° = 45° =∠B,

∴△DBC是等腰直角三角形, 於是

BD長:DC長:BC長=1:1:√2,

另外,

∠DCA=∠DCB -∠ACB=45° - 22.5° = 22.5° =∠ACB, 亦即AC是∠DCB的分角線,

引用上一篇末尾證明的「內分比定理」,得到

DA長:AB長 = DC長:BC長 = 1:√2,

假設AD長 = s, 則BA長 =√2 s, 則

DC長=BD長=BA長 + AD長 = √2 s + s =(√2 + 1)s

∵△ADC是直角三角形,根據畢氏定理, s2 + (√2 + 1)2s2 = 62

∴ ( 1 + 2 + 2√2 + 1)s2 = 36, 合併得 (4 + 2√2)s2 = 36, 等式兩邊同除以2, 得到

(2 +√2)s2 = 18 …… (ㄅ)

∴△ABC面積 = AB長 × CD長 ÷ 2

=√2 s × (√2 + 1)s ÷ 2 = ((√2)2 + √2)s2

=(2 +√2)s2 ÷ 2 (引用(ㄅ)的結果)

= 18÷2 = 9

解法二:

圖三

如果過A向BC邊作高AD(參考圖三),也可行。以下借助高中三角函數的一些知識。

設θ=22.5°, 則2θ= 45°,

在直角△ADC中,

由正、餘弦函數定義,推得

AD長= 6sinθ, CD長= 6cosθ,

而△ABD是等腰直角三角形,

所以BD長 = AD長 = 6sinθ,

∴ BC長 = BD長 + CD長 = 6sinθ+ 6cosθ = 6(sinθ+ cosθ)

∴ △ABC面積 = BC長 × AD長 ÷ 2

= 6(sinθ+cosθ) × 6sinθ÷ 2

= 9×1 = 9

解法三:

如果利用深入一些的三角函數性質,也可以不必作輔助線。(請參考圖一)

依據正弦定理--三角形各內角的正弦值與其對邊長比例相等,

又∠A=180° - 45° - 22.5° = 112.5°,

套用高中學過的「兩邊長及其夾角求三角形面積公式」,

△ABC面積 =AB長 × AC長 × sinA ÷ 2

註1: 餘弦函數二倍角公式 cos2θ= 1-2sin2θ= 2cos2θ-1

正弦函數二倍角公式 sin2θ= 2sinθcosθ

註2: 廣義角大角化成小角的規則 sin(90°+θ)=cosθ, cos(90°+θ)= -sinθ