你有沒有發現——新聞說物價只漲一點點,但我們的錢包卻越來越扁?

滷肉飯從15元變50元,只多了一顆滷蛋,茶葉蛋也從5塊錢變成13塊。 主計處說CPI年增率1.6%,屬於「溫和」通膨, 可是真實生活裡,體感通膨已經熱到冒煙。

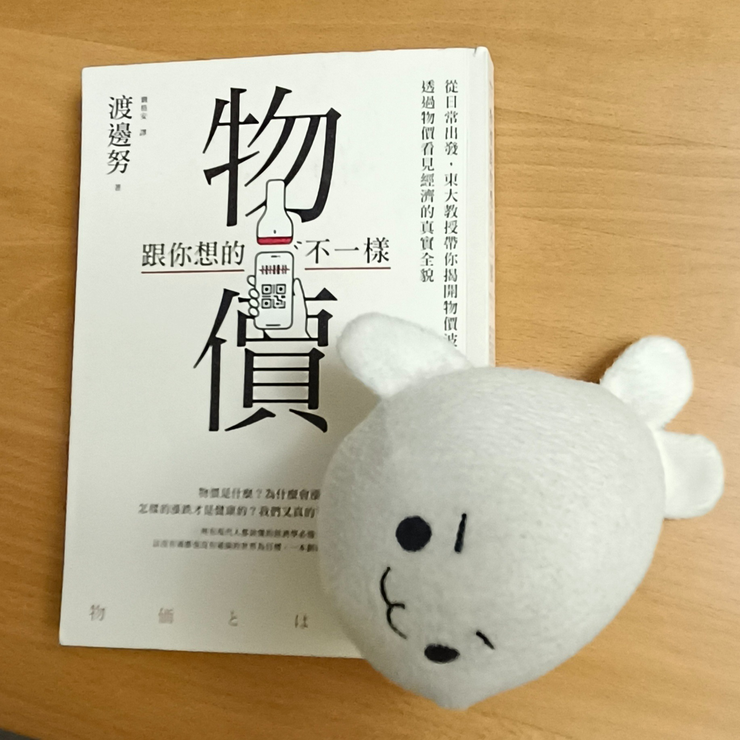

📖 《物價和你想的不一樣》這本書告訴我們:

通膨不只是「東西變貴」, 而是一場「人們對生活、信心與未來的拉扯」。

當我們覺得明天會更好,就願意多花一點; 當我們害怕明天會更壞,連咖啡都會猶豫要不要買。

👤 作者渡邊努,是東京大學經濟學教授、曾任日本央行研究員,被譽為「日本物價理論第一人」。 他研究通膨、消費行為與心理經濟學, 關心的不是冰冷的報表,而是人們怎麼「感覺」物價。

因為真正推動市場的,不是供需曲線,而是人心。

會計數字,掩蓋了個人的真實。

CPI只告訴我們「整體」漲了多少,卻無法反映「你」和「我」真正感受到的壓力。 每天煮飯的人、常外食的人、租房子的人、開車的人—— 每個人的通膨指數都不一樣。 物價的真實,不在統計裡,而在我們的日常支出中。

通膨,其實是一種信心的體溫。

貨幣的價值來自消費,消費的意願,來自商品的吸引力。

商品吸引力>貨幣吸引力→物價上漲

商品吸引力<貨幣吸引力→物價下跌

通膨的本質,是人們對生活的信任與不安的交鋒。

通膨不是壞事,不公平的通膨才是。

本來價格上漲可以刺激經濟、增加貨幣流動。

可惜現實中,薪資追不上漲幅,投資報酬又分配不均, 於是通膨變成壓力的代名詞,讓努力的人更焦慮,有資本的人更從容。

🌿 主婦心得筆記:

我們無法控制通膨,也不可能阻止價格上漲。

但可以選擇怎麼面對它。

有意識地消費、學習長期思維、避免不理性投資—— 或許,是這個時代裡最務實的理財方式。