由身體結構形成的化石,可以幫助古生物學家判斷化石個體的不同部位有何功能,但這些化石卻無法展現出個體身前的行為。反過來說遺跡化石雖然沒辦法紀錄結構的功能,但卻能看到造跡者生前的行為痕跡。 當科學家在研究獸腳類恐龍的生前行為時,足跡化石便是一個非常適合的材料,研究人員從足跡化石中分析出獸腳類各類群的不同行為,包含奔跑速度、行走速度甚至如何游泳等資訊。 在 2024 年的一項研究中,研究團隊則分析了一組來自韓國白堊紀早期晉州層(Jinju Formation)的小盜龍類足跡化石(Dromaeosauriformipes rarus 稀有馳龍足跡遺跡化石種),來探討前肢是否在空氣動力學上發揮作用協助造跡者進行更高效的運動,並以此驗證非鳥類恐龍是否具備飛行的條件。

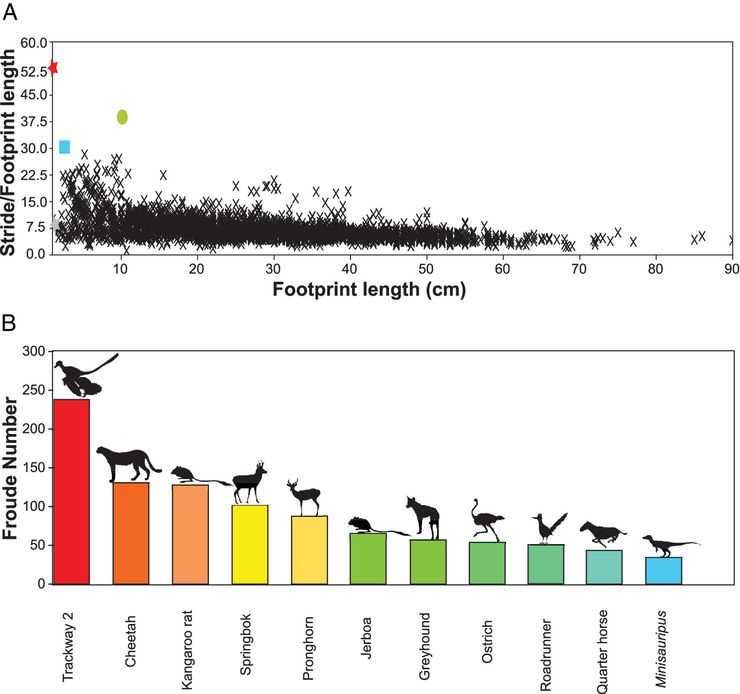

分析後的結果顯示該足跡的足印長度與步幅之間的比值非常高,約為 53,這樣的數值與研究中被用來比較的 2,638 個獸腳類足跡化石,和另外 508 個足跡樣本相比,依然是最高的,而且比第二名高了 139% 且是平均值的 7.3 倍。在比對資料後顯示出造跡者的臀高約 47.5 毫米。 假設造跡者完全是以後肢奔跑的話,那麼牠們的速度將達到時速 37.8 公里,這種情況其後肢所承受的反作用力會非常巨大,遠高於現代奔跑鳥類的骨骼能承受的程度,但如果有前肢輔助的話就可以使步幅延伸到這種程度。

這樣的結果表明屬於小盜龍類的造跡者,在造跡時有著飛行或半飛行的行為,該行為需要前後肢的協調配合,雖然目前無法判斷該足跡的出現,與起飛、著陸、滑翔或者是翼輔助奔跑有直接相關,但可以肯定的是足跡形成涉及空氣動力的產生,所以該足跡間接支持了非鳥類直系譜系的恐龍演化支存在使用前肢翅膀輔助運動的行為。 在所有飛行動物的類群當中,無論是動力飛行還是滑翔飛行,亦或是其他不同的飛行方式,無一例外的其飛行能力都與體型相關,整體而言體型越小飛行能力就會越好,這是因為較小的體型在飛行時遇到的物理與能量障礙都會降低。

顧氏小盜龍標本圖,可見有明顯的翅膀羽毛印痕(圖片來源:白稜)

當體型與肢體長度、肌肉體積等關鍵因素互相配合時,恐龍便能用翼輔助奔跑,甚至以滑翔或動力飛行的方式在空中翱翔,考量到中生代近鳥類恐龍的翅膀與現代鳥類相比更為原始,體型限制對於其飛行能力影響可能會非常大。這說明近鳥類恐龍可能會因為其演化位置的不同,而採取不同的飛行行為,因此飛行的起源不能以簡單的能或不能來判斷。而是一個光譜,不同的譜系在光譜上利用不同的方式進行空中運動,來適應自己的生存需求。 關於過去非鳥恐龍的飛行行為,一直都只有從生物實體化石的結構去進行假設,此次研究是首次從遺跡化石去側面印證恐龍的飛行相關行為,因此該研究也拓展了未來探尋脊椎動物飛行能力起源的一個新方法。

圖片授權:

CC BY-NC-ND 4.0 (作者:白稜) 參考資料: Dececchi, T. A., Kim, K. S., Lockley, M. G., Larsson, H. C. E., Jr., T. R. H., Farlow, J. O., Pittman, M. (2024). Theropod trackways as indirect evidence of pre-avian aerial behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.