離散總有挫傷,回家原就艱難。天亮時,世界還會是一樣嗎?

半掩的門露出光線,卻看不見門後的到底有什麼。或許再也沒有其他意象,更能夠如書封般貼切形容移工漂流異鄉後,近鄉情怯的心情。為了擺脫貧窮,移工們遠渡重洋來到台灣,面對未知的命運,有人衣錦還鄉、有人卻厄運連連甚至就此殘缺,但不變的卻是回到故土後,仍必須努力活下去的現實。

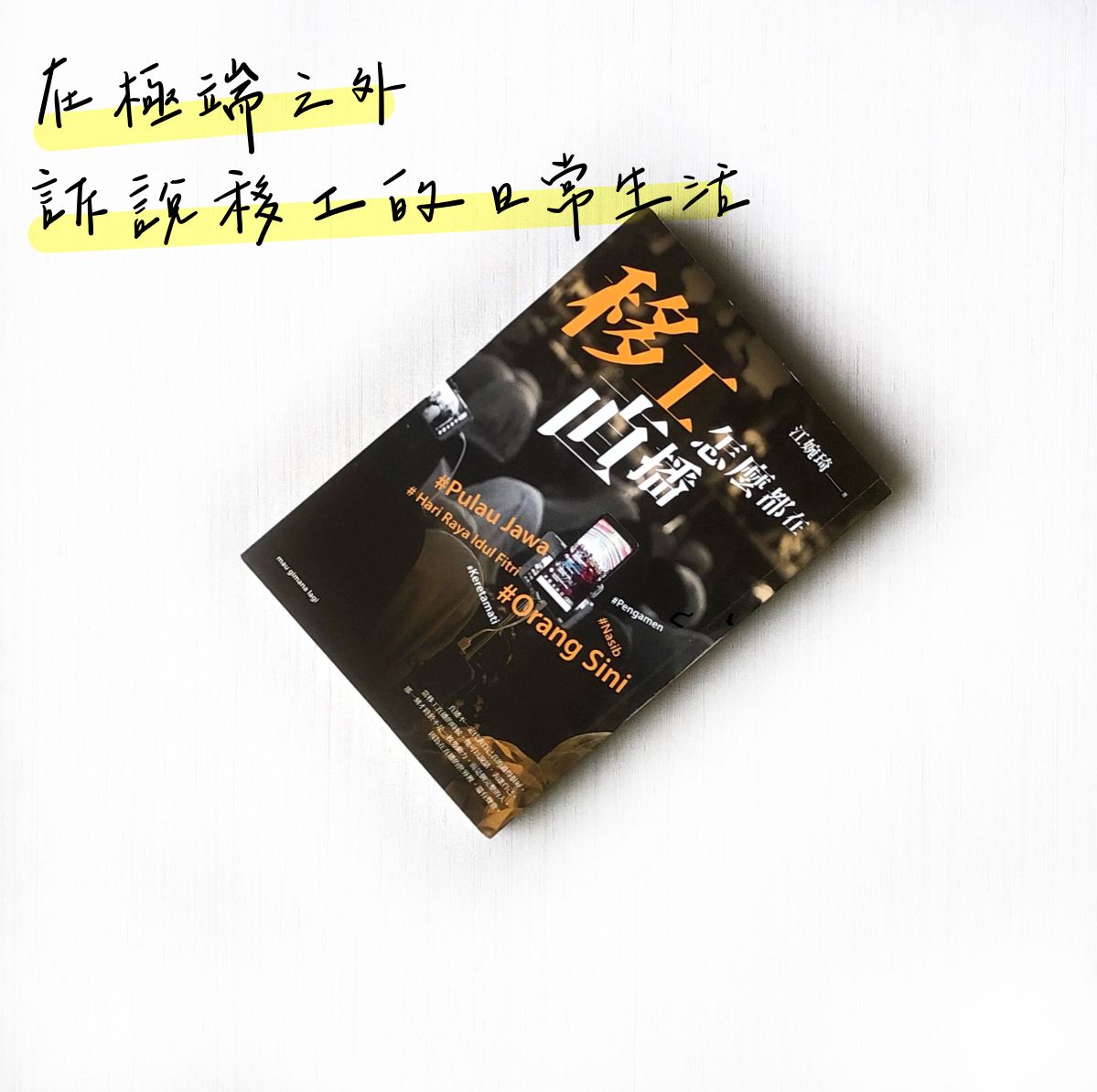

比起討論移工在異地討生活,探討移工歸國後的書籍相對少上許多,而社運家顧玉玲在2014年出版的《回家》就是其中之一。透過親自前往越南,探視曾經來台工作返國的移工,顧玉玲以台灣人的視角,紀錄了移工返國後的改變與磨合。包含與子女的隔閡、夫妻間的齟齬,甚至在返國後,還是必須跨海爭取自己喪失的權益。一個個故事,都在告訴著讀者,「移工在台灣打拼後歸國享福」,終究只是身為優勢國的美好幻想。阿草的房子是老屋新修,外牆漆黃、滾綠邊。一樓仍維持傳統的客臥兩用的大間,客廳裡兩張大木床各據一側(中略);樓梯再往三樓,像工地一樣的半成品,裸露的水泥與沙石。

阿草忙擺著手說:「不要看了啦,沒錢再蓋上去,就蓋一半了。」

只蓋了一半的房舍,警惕著屋主「夢想還未達成,同志尚須努力」,而在村落間的「蓋房子」競賽,更讓光榮返鄉成為所有移工還未出國,就必須背負的沈重壓力。如果僥倖成功,自己忍辱負重的委屈,就會化成村里鶴立雞群的存在,而彼此都不會說破的,則是在異鄉面對的各種歧視與欺凌。

不過在天平的另一端,犧牲的卻可能是家庭的和樂。除了無法陪伴孩子成長,讓許多移工成為「禮物」的附屬品,因為出國導致夫妻間的不信任、認知差異擴大,更是返鄉後的未爆彈。不過或許這都算是幸運的,有些移工繞了一圈連物質條件都沒有獲得提升,甚至還必須在越南政府監聽、騷擾的威脅下,嘗試爭取自己應有的權利。

搭配生動的文字與敘述,跟著作者的腳步,讀者彷彿也一起走入了越南相間,聽見這些「前」移工的生命故事與際遇,還有他們重新回到越南日常的過程。然而整本書中,或許最令人印象深刻的,還是書中描述非勞工階層對於移工出外打拼的看法,也似乎可以理解越南政府對於保護自國勞工,態度為何如此消極。

「以前我爸爸好可憐,蘇聯那麼冷,軍人出國沒有厚大衣,還要先跟政府借衣服穿,等回國以後再還。」她年輕的臉龐說著戰爭末期的記憶,憶苦思甜般連結到現今的轉變:「你看,現在都不一樣了。那些出國打工的人都穿著漂亮時髦的衣服回來了。他們賺錢是為自己,不必再交給國家了。人民為自己做事會更努力。」

(中略)

「嗯,城鄉發展不均是很大的問題。」安娜認真說著她相信的邏輯:「過去大家仰賴國家養,會造成人民懶惰、不進步,現在不能再這樣了,要努力、競爭、發揮潛力,才能跟上時代的腳步。」

距離《回家》出版轉眼已過了6年,如今的移工人數,已經從當年的將近60萬,成長到早早突破70萬關卡。但與此同時,雖然近期關於「零仲介費」引發許多討論,但台灣移工權益改善依舊牛步,經歷磨難後返鄉的心境,或許也沒有太大改變。雖然是以越南移工為主角,顧玉玲描寫的想必是各國移工,都無法避免的困境。

雖然曾經接觸關於移工受虐、勞動環境低落,以及逃跑移工的書籍,但在閱讀完《回家》後,筆者才驚覺自己過去了解的,不過是移工生命故事的前半段,甚至還理所當然認為返國就是故事的結局。不論是喜是悲,圓滿或者支離破碎,《回家》呈現的是移工返鄉後的輪廓,甚至是未完待續的註腳。

爭取移工權益只會是長期抗戰,在顧玉玲的帶領下,我們得以窺見更加完整的「移工」,也或許才能更接近實現社會正義的終極目標。