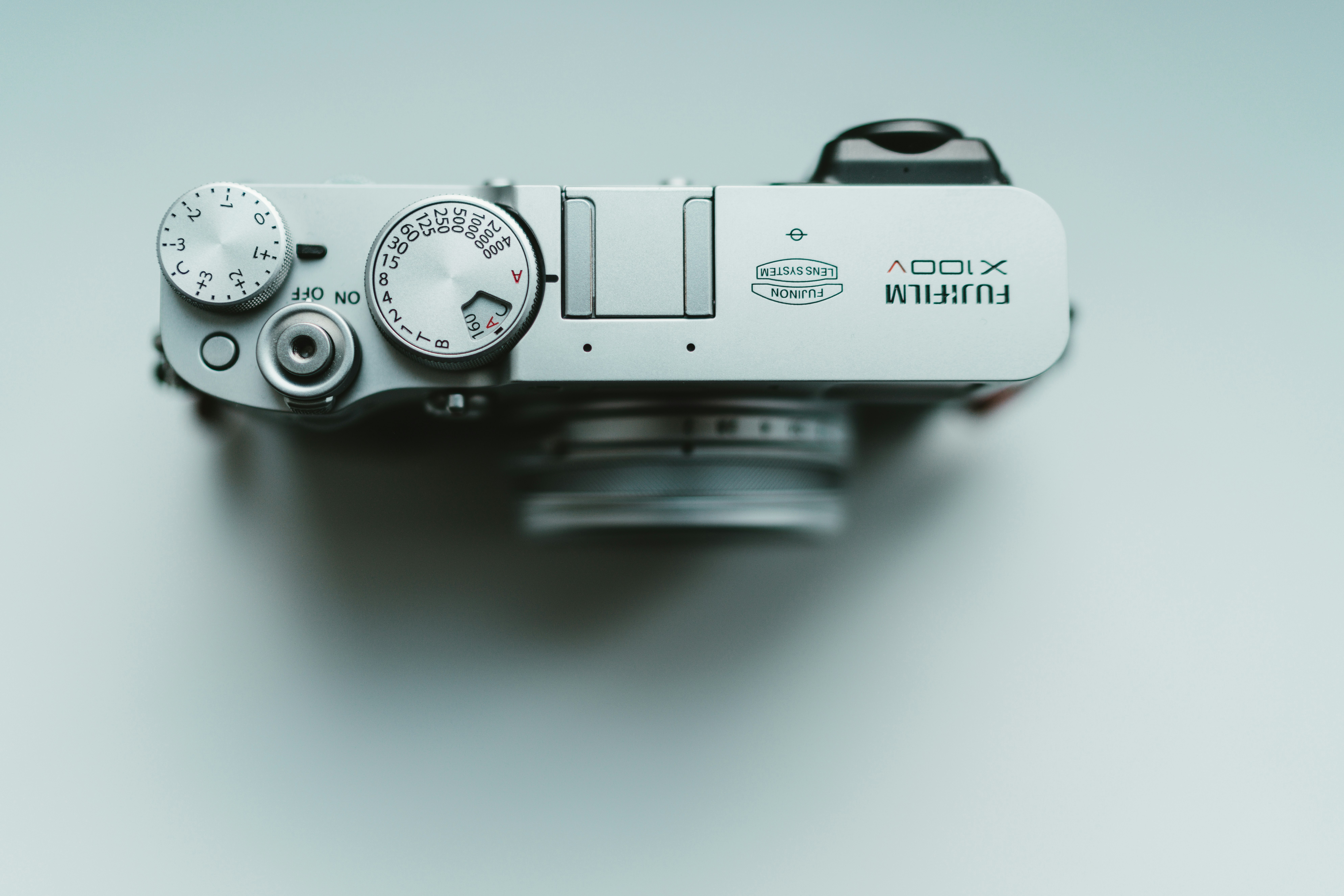

話說大立光的股價剩下兩千,它是怎麼了?討論這件事情,也許從它的本業:《傳統成像光學》能看出一些端倪。

一個大立光鏡頭被取代的小故事

我待的公司是系統廠,在台灣與日本都有一定的名氣。

我的公司有一部分業務是平板電腦,幾年前有一批產品使用大立光的光學鏡頭,後來一律換成深圳的阿薩布魯光學廠。如果把深圳跟大立光的成像結果並列盲測,請大家選出比較好的照片與影片,大家都會選大立光;其中的理由千奇百怪,從聽起來精明苛刻萬分厲害的「色彩還原度高」到肥羊級的「看起來比較舒服」⋯⋯

總之,老虎選大立光,肥羊也選大立光,大立光的受眾夠廣吧?它並不是 Nikon vs Canon 之類的宗教戰爭(這兩家都很不錯,於是受眾的差異主要是信仰問題。)

既然兩者並陳的時候,都看得出來大立光的鏡頭好很多,為什麼大立光還會被換掉?價格是最表面的理由,兩者鏡頭價差大約三到五倍。更深刻的理由來自於市場選擇,簡單地說,平板的光學並不會拿來拍美照,所以不如把價差退還給消費者,讓終端售價打九二折之類的,這豈不是皆大歡喜?

面對「九二折」的選擇,每個人的答案也許還會有點差異,因為大多數的人不曉得這個「九二折」被偷了什麼料,會不會在關鍵場合發生什麼重大危害?問我的話,這如果不是我自家公司的產品,我也沒辦法判斷。

但是「九二折」可以換成另一個問法:「你願不願意多花一千塊,買一個你大概用不到的功能?」我相信每個人都會暴走:「你看我有這麼好拐嗎?」

大立光學跟深圳光學之間的取捨,差不多就是這個意思:同樣都是選擇大立光,這個選擇到底是「針對品質的堅持」,還是「把顧客當成肥羊宰殺」?雖然或多或少取決於不同的角度,不過大部分的人都認定是後者。很奇怪,iPhone 的成像也有類似的演進趨勢,它的成像其實變差了,有很多不自然的人工高頻,但是看起來它就是持續地往這個方向演化。

被深圳光學取代,這是大立光危機的起源。

消失的品質在哪裡?

差異在於成像細節的表現,很顯然大立光對於成像系統的像差控制極為高明。

像差是什麼?維基百科對於像差有專頁描述,我知道看起來像天書,不過還是可以點來看看增廣見聞:

裡面有些蠻有趣的圖片可以看個大概。但大致上來說,像差就是物理學家如何度量一個真實成像系統與一個理想成像系統之間的差異。之所以說「大致」,是因為這些分析都有都有很多前提,所以它們的結果並不全然是真正的差異。

同時我也必須強調,維基百科的 optical aberration 只是條列出光學像差的各家學派,看起來言之成理,但事實上那些都是「物理學的想像」。譬如顯微光學,多半會採用 Zernike model of aberrations 那個子項的分析途徑,因為顯微鏡可以自行設計照明光場、成像過程,甚至先進的空間濾波⋯⋯等等,還蠻適合以 Zernike model 作為設計哲學。

但是請注意,這些像差分析學門彼此的指標會互相矛盾,同時物理學上也不可能全部消除所有的像差,只能做到「顧客對於這樣的像差表現並不介意」。

再來,像差分析只是物理學的研究方法,真正的設計哲學還是要自己發展:要如何理解自己所製造的成像系統?消費者在意的是哪些光學表現?要如何權衡這些彼此矛盾的光性指標?要如何控制這些一定出包的瑕疵?這類問題的答案,才是光學大廠真正的營業機密。其他關於塊材配方、鍍膜配方、製造工序⋯⋯都是次要的。因為老實說,各種配方或者營業機台,業界都知道找誰拿。

然而像差如何控制不能找人拿嗎?不是有個神秘人物叫做「業界」,上知天文下知地理嗎?嗯,入門的設計拿得到,厲害的不行。光學領域有一件好玩的現象,除非知道對手的設計哲學,否則逆向工程非常困難,它有點像是 10 + 10 + 10 = 30,可是你不能看到一個 30 就推論背後是三個 10 相加。

用專業的術語來說,這叫做「各式像差都形成簡併態,無法分解。」專家之所以厲害,就是能把「其實我也不會」包裝成這樣的術語。

但言歸正傳,所以「消失的品質在哪裡?」

很簡單,在於某些細膩的像差表現上,雖然我也不知道那是怎麼做出來的。

大立光既然比較好,為什麼會⋯⋯?

當然,大立光的成像細節顧慮得很好。

我們繼續往下說,它比較不會有嚴重的色散問題。色散問題會讓你在拍照的時候少了一些顏色,但是透過現代的數位影像訊號處理器 (image signal processing unit) 成像之後,即使是專家也沒辦法僅憑照片就診斷「看起來有點怪的照片」,其實問題出在色散上面。因為我們更常懷疑這個所謂「看起來有點怪」,是某家公司對於「主觀風格的選擇」。

同樣地,大立光針對場曲也控制得很好。不良的場曲設計,會讓一顆鏡頭的工作距離表現很不穩定,尤其場曲混合景深之後,會很難定義真正的焦距在哪裡。這個光學現象對於變焦鏡頭而言非常嚴重,因為場曲會讓一顆變焦鏡頭很難正確對焦。但同樣地,如果只是「看起來有點模糊的照片」,也沒辦法診斷問題出在場曲。因為我們更常懷疑這個「看起來有點糊」,要歸咎於對焦演算法是猴子寫的。

當然還有其他的,譬如光圈尺寸與位置、optical transfer function 的退化方式、畸變的分配、雜散光或者多重反射⋯⋯等等,我認為都控制得不錯。像是光學廠都知道光圈這個中間開一個洞的簡單東西,重要性遠高於所有的鏡面,包含什麼球面、非球面或者 freeform surface 這麼時髦的玩意;光圈的尺寸控制很重要,光圈擺放的位置更重要,甚至光圈斷面加工這麼一個小細節,做錯了就會讓夜間成像亂七八糟⋯⋯這些參數的重要性,光學廠都知道,但我想大立光控制得更好。

然後呢?寫了這麼多,看起來很厲害對吧?所以改用大立光的鏡頭,大概可以讓你清晰辨識物體的距離增加一成。也就是:原本能看到五十公尺外大樓的招牌寫了什麼大字,換成大立光的鏡頭,差不多可以多出五米。

之間的差異差不多跟「九二折」的表現一致,你會不會掏錢?

有點難說,對吧?因為不知道怎麼比較。那麼我追加一項資訊:平板的光學,主要工作距離都在十米以內,這段工作距離的成像,兩家看不出差別;拿去比五十米外的差距,其實是吃飽沒事幹。

所以,你會不會多花一千塊去買一個五十米外才看得到的優點?

大立光的困境

再回到「消失的品質在哪裡?」這個問題,我想答案也在這裡:大立光最出色的表現,其實市場不那麼在意。

這是一路演化下來的結果,早年的時代是「大立光可以用,其他光學廠不能用」,演變到現在變成「大立光很好,但其他廠也堪用」。

這樣我們就要來聊一下所謂的「其他廠」這個族群有多大,這個族群叫做「傳統成像光學的供應商」。

傳統成像光學的供應商

所有的光學廠都是傳統成像光學的供應商,偶爾有例外。

傳統成像光學專門製造可見光鏡頭,都是用來攝影、拍照給人看的那種光學系統;或者用專業一點的說法,傳統成像光學是「以幾何光學原理做為設計哲學,在繞射極限附近加計簡單的物理光學以增強成像」的一門光學領域。

當然也有非傳統成像的領域,譬如以雷射探測周遭空間資訊的光達、多半用在衛星上的高光譜遙測系統、超越繞射極限的超解析力成像系統⋯⋯非傳統成像聽起來很酷,可惜市場一向不大,即使是手機裡的 3D 感測器也是市場有限,因為屬於光學的比例偏低,訊號處理以及模型運算還更重要。

大立光所做的就是傳統成像系統,舜宇光也是,還有 Nikon/Leica/Zeiss 通通都是靠傳統成像系統打天下。世界級的光學品牌裡面,大概只有一家不靠傳統成像吃飯,它叫做 ASML,就是美中貿易戰禁令滿天飛的時候,動不動上新聞的那一家台積電設備商——但也僅此一家。

所以,全世界的光學廠都是傳統成像光學的供應商,偶爾有例外,競爭夠激烈吧?

而且叢林中不是只有大牌子,光是在台灣的五股、龍潭、竹北、台中、彰化、台南甚至屏東都有大大小小的光學聚落,有些看起來像是路邊五金行的公司,竟然也能做鏡頭賣給你。

傳統成像光學的市場

做出來的鏡頭賣到哪裡?智慧型手機當然是兵家必爭之地,一年十幾億隻,應該一半左右有鏡頭。

不過還有另外一個光學產業諱莫如深的金礦:中國政府的大規模監控系統《天網》,這種戶外的監視鏡頭耗損率很高,以它的體積與工作距離而言,單價也很高,純光學元件價格大概是手機產業的二十倍到一百倍,加上中國政府部署的數量,還有中國打算向極權國家出售《天網》的消息,想像一下這樣的市場有多大?不敢講太大聲是因為,嗯,這就是很典型的黑心錢。

其他就沒了:單眼相機,萎縮。專業攝影,萎縮。醫療影像,高利潤但是小眾。工業顯微,不是純光學的競爭,主要是方案整合的競爭。實驗室顯微,小眾、經費有限。天文,高利潤但是小眾。科學研究,買元件自製。

大家說的車用鏡頭呢?這值得期待,因為每年都有新車,而一台車可能會安裝五到二十顆的攝影機,但車廠對於成本敏感,議價能力強,再加上傳統成像的門檻實在太低了。總之車用鏡頭需求量雖然大,利潤卻有限,一眼望去也是蠻紅海的。

成為傳統成像的供應商需要什麼技術?

如果只是想成為「堪用」的供應商,那麼技術上首重生產能力。

差不多台幣一千萬就可以佈置一條產線,設計委外,鏡片委外,鏡筒鏡座委外,專注在鏡片組的組裝與固定工序,以及對應的測試設備。這些設備通通都買得到,二手的還更便宜。最大宗的心力反而是耗在管理發散的產品線,以及維持供貨能力。

之所以新店五股的五金行就可以開一家光學廠,就在於這種門檻真是一整個弱。

想像一下路邊的五金行,如果我說它可以威脅到台積電的市場,你一定覺得我在胡說八道。可是搶大立光的市場,所需要的投資不見得比開一家咖啡店還高。

在這個高度自動化,製程知識到處流動的時代,可以很容易用三分之一的成本,做到大立光九成的表現;當然這家工廠跟大立光主要的差別是供貨能力差很多,其次是產品的客訴機率也會比較高,大立光可以用萬分之一計算,它大概會面臨一兩個百分點的客訴問題。

這個生意好不好做,其實我不確定。我可以確定的是,這個市場雜魚准入,而且並不是每個人都只想要接蘋果的單。一年幾萬顆鏡頭的生意,也是很多人接,接了再四處轉包,交來的東西也不會太離譜。

大立光短期的未來在哪裡?

以五年為考量,我覺得大立光要增強製造能力,讓成本再降低一半以上。

如果我們不考慮一些天馬行空的想像,譬如說光學設計上使用繞射元件之類的,那麼大立光五年內的勝負關鍵在於製造。之所以「使用繞射元件」被我歸類為天馬行空,是因為這個東西不能讓大立光擺脫五金行的競爭。只要還是傳統成像,只要人家一樣可以做到大立光九成的光性表現,不會有顧客那麼在意鏡頭裡面到底是繞射元件還是黑洞元件。

真正的差異是在製程上。譬如用光學矽膠製作塑膠鏡片,耗損率非常高,我所認識的光學廠偷偷跟我說,製程的耗損率大約 99%,也就是說一百克的矽膠做完只剩下一克。從這個數字,大概能想像到這裡面有多少需要大幅改善的環節。

只是說,大立光處於當今的困境是因為天下第一的製程能力不足,六成的毛利率還太低?這個結論應該會被丟香蕉皮。

不過它所能採取的對策真的不多。