自從上小學之後,每次迎接我的都是眼前這片無聲的漆黑。倘若硬要說這裡頭有什麼燈光,那也只有並排黏在大門左邊牆上的電燈開關。每個開關都嵌了一小條的燈,這些燈有著和緊急出口一樣的綠色,或許都是為了讓人在黑暗中能夠發現,才是一樣的顏色。而我就是往逃生出口奔去的遇難者,打開離我最近的那一個。

突然間,藏在間接照明天花板凹溝裡的日光燈管散發出夕陽般的橘光,從四邊滑下的暖流驅逐了黑暗,讓客廳陷入浪漫柔和的氛圍。

我立刻明白自己是按到大橘了。「大橘」是我幫這個開關取的名字,光芒很動人,上次看到大橘被打開的時候是除夕,那時大人們交談甚歡,無聊的我看著圍爐火鍋的熱氣向大橘緩緩攀升,然後向四周擴散溫暖了在場的人。那些親戚一年才見到一次,對我而言,他們不過是想要沾染幸福的趨光動物。我只在乎媽媽,此時是否感到幸福?如果可以,我想自己帶給媽媽溫暖和幸福。

不過,大橘雖然漂亮,爸爸說開那種燈泡很浪費錢,很少有機會享受到那種溫暖。

開錯電燈,猶如在用鋼琴彈奏一首快板曲子,在右手中指將「大橘」關閉的下一秒又以食指開啟了「大橘」左邊的「三三」。這是與時間的戰鬥,我身為特務以快速切換燈泡的方式躲避漆黑,以免自己又陷入其中。

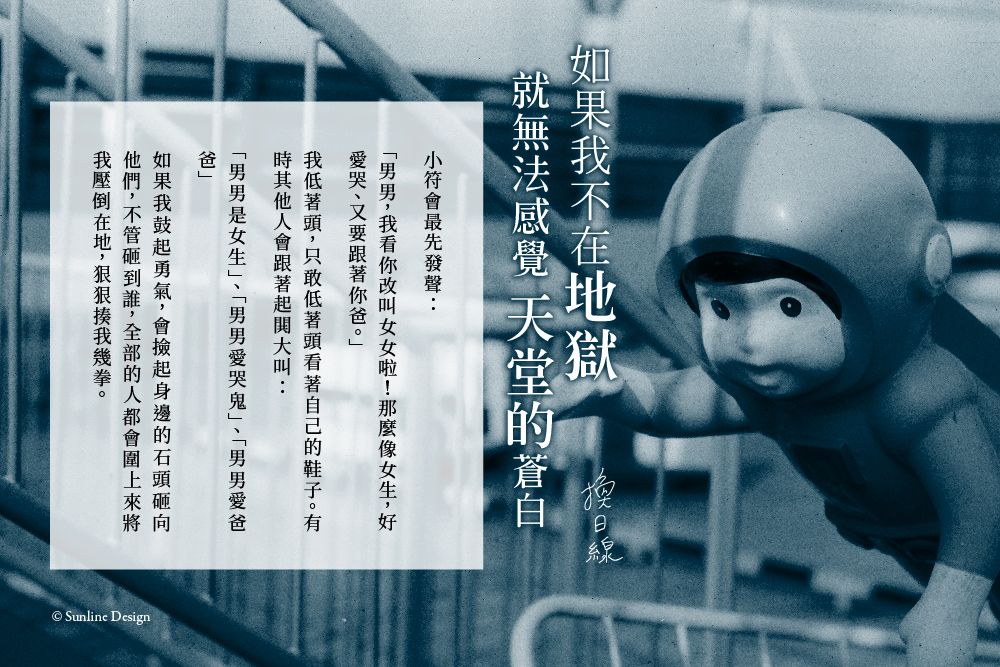

慘白而明亮的光線從嵌入天花板中的六顆燈泡中射出。三三與大橘成功交班,但也為房內帶來不同的氛圍。這慘白的光線毫無情感,就如同精神病院中,為了讓病患冷靜而將牆壁漆上的白色,消除了人心的躁動,也扼殺了方才在心中冒出的那一絲溫暖。這六個燈泡嵌於間照天花板形成的正方形內,以三個為一排,列於天花板的左右兩邊,所以叫「三三」。然而,或許是一個人的自我矛盾,也或許是兩個人正在吵架,兩列燈泡分得很開,在中間留下一片空白。雖與它朝夕相處,卻最生疏,它從未對我噓寒問暖,只會在原地看著我。

就在我要將手指收回的時候,我的眼光又停在「大橘」右邊的那片水泥上,那原本是「衛兵」的位子。即使開關被拿掉了,衛兵仍然堅守崗位,從門口直線排列。

這個家剛建立時,「大橘」、「三三」和「衛兵」是形影不離的,像三塊黏在牆上的板豆腐。雖然三三才是日常用燈,但以前晚上回家時,我們總是先打開「衛兵」,一方面是因為「衛兵」離門口最近,另一方面也是順著媽媽的習慣。以前,晚上十點是媽媽下班到家的時間,她總是拖著毫無戰力的身體進入被黑暗佔領的客廳。怕吵醒我們,媽媽只能用衛兵打破這種寂靜的黑,坐在沙發沐浴於人造的燈光,宛若一條被關在魚缸中的美人魚。

歛起目光,在電視前面坐下,原本打算看日本動畫節目的,卻剛好遇上廣告時間。為了排解等待廣告過去的無聊,我躺在地板上,沒有被衣服包住的肌膚還有臉頰直接貼在地板上,一股冰涼感透過肌膚神經傳達到腦中,這是冬天存在的證據。

突然,聽見鑰匙從口袋挑出來,如鈴鐺一般,緊接著是插入鑰匙孔的聲音。是爸爸回來了。

我趕緊從地板上爬起來,準備以衝刺百米的速度朝正後方的三人座沙發前進。就在盤算怎麼繞過沙發正前方那張藏著小板凳的桌子時,喀的一聲,門打開了。

明明是背對著,我卻能感受到爸爸那已經形成固定流程的進門。首先是拍打身上衣物時發出的低沉聲音,那是為了不讓灰塵掉入屋內而有的習慣。接著,雙腳輪流與地面用力摩擦,就像是卡通裡常看到的,起跑線上的馬都會蓄勢待發的模樣,只是少了槍聲,爸爸仍往前進入屋內。

爸爸的腳容易出汗,他踏入屋內的腳步聲是襪子被水沾濕後再碰觸屋內磁磚的聲音。欸的一聲,就可以知道他向芭蕾舞者一樣漂亮而熟練的完成一套的旋轉後拎起鞋子起身。彷彿在向門外那些觀眾謝幕,最後碰的一聲關上門,表演落幕。

「阿弟啊!你又給我坐這麼前面。」爸爸一看到我的逃跑定格,立刻就知道發生什麼事了。

低頭默默轉過身來,只看見爸爸右手上拎著的工作鞋,那雙鞋的前端已經磨破,鞋底也快磨平,側邊沾上的泥土日積月累疊了好幾層,最底層的是趕不走的乞丐,最上層則是今天才新入住的房客。

爸爸用拎著鞋的手背推開了門旁的小窗,將工作鞋放到窗外,風乾一晚,以免明天還殘有腳臭味。我搔著頭苦笑著,直到爸爸嘆了口氣要我下次別這樣,我才敢慢慢將視線從他中年發福的渾圓鮪魚肚往上移,對上他的眼睛。

爸爸今天也灰頭土臉的,不知道這些灰白的粉塵是什麼,但他們附著在爸爸的大圓臉上,像是每個人記憶中都存在的,那輪曾出現在某夜裡鋪上稀薄雲層的滿月。

「來,拿著。」

爸爸似乎要我把視線從他臉上移開,只見他從身後伸出左手,左手上提著塑膠袋,塑膠袋上印著巷口老麵包店的名字。

「這是什麼?今天不是說要吃火鍋嗎?」

我一邊問,一邊上前接過塑膠袋,才發現是六吋的起司蛋糕。我驚喜的笑了,剛剛才想到滿月的,現在手中就捧著,有種不經意的願望被人實現的感覺。

看到我露出笑容,爸爸滿意的要我把蛋糕拿去冰,「這是飯後甜點喔!」

我應了聲,爸爸原本要摸我的頭但又收了回去,繞過我往屋內走去。

為了蛋糕,我便跟在爸爸身後走向廚房。拉開拉門,我走向冰箱,爸爸走到浴室門前,一手撐著牆,開始脫去襪子。冰箱與浴室外牆間只有一個透明的塑膠整理箱。我打開冰箱的冷藏庫,身體不自覺的抖了一下,將蛋糕放入中間那層,再將今晚火鍋的材料從底層拿出來。我將東西拿到身後的流理台時,爸爸剛好打開浴室的門。

望著爸爸走進浴室的背影,我忽然想起以前曾經看過他年輕時的照片。其實爸爸以前是很帥的,照片中,那高挺而帥氣的姿勢,沒有向孕婦借來的大肚子,臉頰也不像麵包超人一樣突出。自信的露出牙齒笑著,掛上了下弦月。至少在我幼稚園還沒畢業前,他都是英俊的,但如今那口潔白的牙齒已經淡黃。

我不敢吃辣而爸爸嗜辣成性,我們用一片不鏽鋼將電火鍋分成兩部分。將爸爸愛吃的蛋餃全放入辣味的湯頭後,再將處理過的魚肉和對切的板豆腐公平分配。原以為蛋餃的鵝黃色會是個突兀的存在,沒想到它和其他成員一樣被染上了辣油的紅色便分不清楚了。與爸爸那深紅色的湯頭比起來,我的味噌湯頭看起來正常多了。不過最後都還是要放入高麗菜,把這些隔閡掩蓋起來,最後呈現出一個和平的翠綠色的圓。

本來打算就這樣蓋上蓋子,卻關不住疊太高的高麗菜。這些反抗消費者的食物是違反食物鏈的。我胡亂的用筷子壓制這些暴民,讓他們染上鮮血,剛剛的和諧就這樣崩毀。

然而,人民的暴動總有後遺症,它們向我衝出熱氣,熱氣侵占了眼鏡,模糊了視線。沒錯,就像我們家的和諧被破壞的那天,作為幼稚園點心的紅豆湯圓也這樣調皮的遮住我視線。

我就這樣坐在座位上,看似是在看著那碗熱騰騰的紅豆湯圓,但心裡很清楚,我能看到的只有鏡片上純白的霧氣,我是故意賭氣不打算擦掉的。當時,我不是沒有摘下眼鏡拭去霧氣,可是它是霸道的侵略者,不論我擦了幾次,它仍然一次次的重新鋪好一層白幕,我就不擦了,也不吃了。

「宇誠,你怎麼都不吃?」這個是老師的聲音,看來她已經站在那兒默默看觀察我一段時間了。

我低頭噘起嘴,表現出更多的不滿,讓老師走到我旁邊。

「我看不到,不吃了。不管怎麼擦都沒用!」話剛說完,我就聽到老師輕柔的笑聲,那是她每次拿我們沒輒的時候會發出的聲音。

「那老師餵你吃好不好?」

「好!」我抬起頭看向老師,發現霧氣又擋住視線,趕快把眼鏡之下來擦拭,這樣我才可以看清楚老師的樣子。

老師舀起一匙紅豆湯圓,粉嫩的湯圓在湯匙裡輕緩的搖晃,看起來很悠然,她低下頭輕輕吹氣,要將紅豆湯吹涼。正在送氣的嘴唇呈現圓形,就像那顆粉嫩的湯圓,一樣圓一樣有著淡淡的粉嫩。

不久,老師將湯匙送到我的嘴邊,啊的一聲,我打開嘴巴吃下這口紅豆湯。那口暖流滑入喉嚨抵達胃袋,像是往煤炭內丟入點燃的火種,全身因此充滿溫暖。

這個舉動被坐在我旁邊那個大聲公看到,原以為他會立刻大聲嚷嚷:「這麼大了還要老師餵?」他卻只是放下湯匙朝著我投以冷淡的目光,不只他,全班都發現了,有的與大聲公一樣盯著我,有的只是瞥了一眼,大部分的人都還是專心用餐。沒有任何人在意我行為,陷入寂靜。

這樣也好,在他們眼中,我就是一隻向路人討食物的野貓。

此時,教室的門被打開了,出現在門口的是平常站在接待台的那個女主任,她總是濃妝豔抹,活像個老妖怪。她被教室內過度安靜的情景下了一跳,平靜後卻也只是了觀賞了一下餵食秀,嘴角微微上揚露出冷淡而不屑的笑容。接著就直接朝我走來,她在我的面前蹲下,一種刺鼻的噁心香水味侵入鼻腔衝進腦門,差點把我薰昏。

「小誠。」她笑著喚了我的名字,把臉湊到我的面前,闖入我視線的是她那卡著過多粉底而變得明顯的眼尾細紋,我趕緊將視線往下移,她嘴角的細紋卻冒出來攔截。我向後一退,才發現連法令紋也不客氣的出來跟我打招呼。

眼見我一臉嫌惡,她眼中夾著一絲不耐煩,發出細小的咂嘴聲,若不是她靠得太近,我應該不會聽到。

「走吧!爸爸來接你囉!」

爸爸?怎麼會在這個時間?

老妖怪將我的書包放入爸爸伸出的右手,書包被爸爸提著懸在他的大腿旁,這時我才發現,今天爸爸沒有沾滿油漆和污漬,反而是穿著我從沒看過的短袖休閒襯衫和深藍色的乾淨牛仔長褲,搭配只有出遊才會穿的黑色休閒鞋。

下午的陽光是溫煦的,如同攝影棚裡在幫平面模特兒打的光。

站於機車的踏板,我的雙手扶在那個充滿刮傷的破舊面板上,爸爸雙手握著手把將我圍住。與平時不同,第一次在點心時間被爸爸從幼稚園接走。行駛在人車稀少卻熟悉的道路,爸爸身上的味道也不同,太陽曬過的味道和洗衣粉殘留的餘香取代了平時的汗臭味和油漆味。

這時,我注意到燈號已經從黃燈轉為紅燈,但爸爸毫無減速闖了過去。我暗自慶幸沒有出事,不解的看著爸爸。平時爸爸明明很守交通規則的,為什麼今天卻硬闖了呢?

「爸!爸!」

確定爸爸注意到我的呼喚,我才繼續問:「爸,為什麼今天這麼早?跟平常都不一樣。」

爸爸沒有立刻回答我,反而又闖了一次紅燈,我百思不得其解,又問了一次。

「因為爸爸今天要去應酬,晚上才會回來。」

爸爸終於在第三個紅燈停下車子,而目光就這樣停在紅燈上面,我好奇的和他一起盯著紅燈看,並沒有發現什麼新奇的東西。

「我會在媽媽回來之前回到家,如果媽媽有打電話,不要跟媽媽說爸爸去哪喔!」爸爸摸了摸我的頭,又說:「看你要吃什麼東西,爸爸都買給你,給你三百元,好不好?」

我把海苔口味、雞汁口味、原味的波卡全倒入一個大塑膠袋之中,放在左手邊。然後,把七七乳加、健達牛奶巧克力、飛壘口香糖和城市一族巧克力棒等好幾條零食按照高矮,在我的右手邊排成像管風琴一般壯觀的場景。最後,手中抱著家庭號的開喜烏龍茶。在三三的照明與零食的包圍下,我坐在電視前面,轉到迪士尼,剛好在播送灰姑娘。

如果灰姑娘是真的,我想她可以明白我當時的感覺。平時想像過這樣奢侈的狀況,但總以為是遙不可及的事情,如今實現了,仙杜瑞拉一定會在華爾滋的旋律中盡力旋轉,能多轉一圈是一圈,似乎只要這樣就能不離開這個幸福的時刻。

按下電風扇的電源,扇葉雖然放慢速度但仍持續旋轉。果然,喝冰的飲料又吹電風扇實在太過得意忘形,即使是盛夏,這樣也太冷了。就在扇葉完全停下時,電話響起。

「喂?媽媽?」

「小乖,有沒有吃晚餐?」電話那頭,媽媽的聲音聽起來很和平。

「有。」我看著地上尚未吃完的零食,心中默默認為今晚的晚餐很豐盛。

「爸爸呢?」

我不知道該說什麼,沉默大約十秒左右,戰戰兢兢的回答:「爸爸出去了。」

「都快九點了,他去哪?」

爸爸特別交代不能說,但沒有教我要說什麼,我又陷入沉默,這次經過多久?十秒?二十秒?也可能過了幾分鐘了。媽媽打破了這份凝結的空氣。

「你跟媽媽說,爸爸去哪了。」

聽到這句話,我的心跳加速,往下沉重打在胸口,感覺是良心的譴責,往上壓抑卡在咽喉,則是我答應爸爸的約定。

「宇誠,我說過很多次了,不聽話的孩子跟反抗政府的暴民,是一樣的。」

聽到這句熟悉的話,我的背脊被名為恐懼的寒意侵襲,嘴唇也因恐懼而顫抖起來。最後,我還是說出了實話。

掛掉電話,無法忘記媽媽聽完答案後那句「嗯,我知道了」的口吻,那不是平常對我溫柔的那種平靜,是我在外面做錯事她瞪完我之後講話的口氣,那口氣也就表示我回家會被抽皮帶懲罰。

媽媽生氣了,我的心從方才高亢的情緒,瞬間掉落谷底,彷彿在美國大峽谷上空自在盤旋的大鳥突然被獵人一槍擊中掉入深不見底的黑暗。激昂的情緒不再,我回頭望著的地上四散的包裝紙和未吃完的零食,開始動手收拾。

就在長針指向數字十二瞬間,我聽到爸爸從口袋拿出鑰匙發出的聲音,不久門打開了。

關上門後轉過身來的爸爸滿面春風,看到我坐在沙發上,問道:「沒有看電視怎麼還沒睡呢?」

我慢慢從沙發上起身,站在桌邊低著頭,說:「我跟媽媽說了實話。」

桌子另一端的爸爸沉默了一會兒,忿忿的丟出一句:「我真的會被你害死。」

這句話刺穿了我的內疚,那一瞬間,感覺有什麼裂開了。我驚慌的望向他,發現爸爸原本愉快的笑容消失了,變成一種埋怨、憤怒、恐懼和難過搓揉而成的神情。他瞪著我,直到完全對上我的視線,才轉身逕自走進房間。留下我還站在原地。那句「我真的會被你害死」就像跳針的黑膠唱片,不斷在我耳邊重複低語。

恍惚中不知過了多久,門口又響起了開門的聲響。媽媽打開大門,就直接踩進家中,關上門後瞥見坐在沙發上的我。

「爸爸呢?」

媽媽緊皺著眉頭,嘴巴的形狀因為用力抿住所以看不清楚雙唇。我看著這張生氣而扭曲的臉,熟悉卻又陌生。雙眼中只有一絲憤怒,和吞噬心靈的絕望,雖然我對上了這雙眼,但我只感受到眼神中的辛酸和痛苦,移開目光,被皮膚上深淺不一的細紋攔住,那些細紋不同於幼稚園的老妖怪,是歲月沉默而輕緩的經過臉蛋留下的痕跡。

「在……在房間。」我緩緩吐出這幾個字,傳入耳中的聲音卻彷彿來自很遙遠的地方,似乎不是我說出來的。

聽到回答的媽媽穿過客廳,走進走廊,拉門上映出她憔悴削弱的身影。我看著媽媽的背腰上的長髮,那原本柔順的淺褐色長髮不知在什麼時候像隨意捲起的稻草。

這時,媽媽突然轉身把我招到身邊,她打開拉門,輕推著我的肩膀,說:「宇誠,你進房間睡覺了,不管怎樣都不要出來,知道嗎?」語畢,便關上拉門。

站在拉門後面,仍然可以聽到主臥室的門和電燈打開的聲音,當然也可以聽到他們的對話。

「老婆,你回來了?」

爸爸帶著睡意的聲音之後,只有媽媽拉開衣櫥拖出行李箱發出的聲響。

隨著拖行李的聲音漸遠,知道他們跑到了客廳,我輕聲將拉門開偷看。

透過狹窄的縫,我只能看到爸爸一次次拉住要離開的媽媽,媽媽也一次次的甩開。漁夫抓不住想游回大海的魚。

「你在幹嘛?你不要這樣!」

「我不要這樣?你自己說你的幾次這樣了?」

「我就只是喝個酒。」

「放屁!只是喝個酒!這種話你說得出來!」

「你要為弟弟想想,他還這麼小。」

「我為弟弟想?我不為他著想嗎?你現在是要指責我從早班上到夜班嗎?」

「不是,你這樣走了弟弟會很難過。」

「你這個人怎麼這麼自私,那你每次做這些偷雞摸狗的事情、搞成這樣,宇誠就不難過嗎?」

講到這裡,媽媽氣憤得哭了,那聲音像是休眠千年的火山突然爆發。爸爸毫不體貼的朝媽媽大吼一句:「你冷靜一點好不好!」像觸動什麼似的,媽媽更加歇斯底里,開始不斷的要爸爸放開手。

音量隨著對話的次數持續上升,我從沒看過這麼恐怖的爸媽,忍不住嚇得哭了出來,我趕緊摀住嘴巴。只記得自己後來陷入無助又害怕,雖然沒有發出聲音,但情緒十分激動,身上散發出的熱氣,接觸到冰冷的鏡片,產生了遮擋我視線的薄霧,也讓我不用直視爸媽互罵的場景。

爸爸在白色的熱氣中走出浴室,浴室乾濕分離,他已經換好了衣服,如綜藝節目上的神秘嘉賓在乾冰特效中從裡面走到舞台上。他用浴巾擦拭著頭髮,剛好看到我為了盛飯而走到廚房。

「我來盛就好了,你去看電視。」

「喔!」我注意到爸爸的眼睛帶著些許的紅,原本想問卻不敢多嘴。

爸爸發現我欲言又止了,問道:「怎麼了?」

「沒事!你的芝麻我拿囉!」

雖然知道爸爸不會追問,我卻逃離了那個被回憶凍結的空氣。

坐在對面的爸爸輕哼小調,再次將黑芝麻灑在白飯上,這是第五次了。

剛洗完澡的爸爸臉上沒有污垢,又有火鍋溫暖身體,所以臉頰紅潤,看起來就像晴朗的春天裡那溫煦太陽。不過,對於生在地球的我而言,永遠無法觸及。

爸爸把碗一開嘴邊時,我看見了黏在他嘴角的黑芝麻。紅潤的大圓臉上沾著芝麻,讓我聯想到每次到麵包店都會買的紅豆麵包。以前,媽媽放假時都帶著我散步到巷口買麵包當作點心,爸爸懶得出門,還好媽媽知道爸爸喜歡長方柱體的大蒜麵包,都買好幾條,爸爸吃不完才換她吃。

「啊!」

被爸爸拉回神,發現他把鍋中的魚肉夾碎了。「應該溫柔點的。」爸爸陷入沉默,若有所思後拿起湯匙將兩格一體的板豆腐舀入碗中。他這次溫柔了,切開的板豆腐和魚肉卻已不是原本的樣貌了。

吃完晚餐,我先起身收拾碗筷,確定拉門是打開的狀態後,才將碗放到廚房的水槽中。這是我跟爸爸的默契,我先收碗的話,一方面可以加快收拾速度,另一方面也可以確保端著電火鍋的爸爸可以暢行無阻的走到廚房。

確定爸爸將電火鍋放到流理台上,面對水槽,挽起了衣,已經不會因為我而受到影響時,我才問道:「我可以先吃蛋糕嗎?」

「去吧!」

爸爸回應著我,卻沒有轉頭,而是伸手轉開了水龍頭。

我應了聲,開心的邊跳邊走到達冰箱前,打開冰箱,冰箱內部除了中間那層放著蛋糕之外什麼都沒有,變成只為了保存這塊完整的蛋糕而存在的保險冰櫃。

我小心翼翼的用雙手將蛋糕連同塑膠袋一起從冰箱中捧出來,彷彿一位在嬰兒室工作的護理師,正要謹慎的把嬰兒捧起來抱入懷中。慢慢的用腳關上冷藏庫的門後,走到了客廳。

撥開塑膠袋,慎重的將蛋糕放到桌上,打開透明蓋子,亮黃色的起司蛋糕傳來冰箱和起司混雜的味道。正當我剛拆掉蛋糕刀的透明塑膠套時,不自覺愣住了,腦海裡閃過一個問題。

上次,吃起司蛋糕是什麼時候的事情了?

對了,是媽媽生日的時候。

我們家只有媽媽生日的時候才會買蛋糕,而且是我喜歡吃起司蛋糕才買這個口味。但是,爸媽只過農曆生日,我始終不知道媽媽是什麼時候生日。

盯著這個蛋糕,不禁突然鼻酸了,淚腺一直傳出打算分泌淚水的訊息。這個蛋糕,果然應該要分成三份。

我知道三等份要切三條半徑,第一刀切下去,我本以為可以像數學課本那樣輕鬆切出漂亮的三等份,但切第二刀的時候,我就知道我失敗了,第一刀和第二刀相交出來的扇形特別大塊。以前,都是讓媽媽來切,媽媽切出來的也是這樣,然後就會把這塊給我吃。

我把自己切出的這塊大扇形放入附贈的紙盤中,眼淚不自覺流了出來。我抿起嘴,擦掉眼淚。

我望著衛兵,像是在向媽媽報告一般,小聲卻堅定的說:「我不會哭的,我很乖,我記得妳說過我不可以愛哭,我很聽話,我不是暴民。」

媽媽離開的時候是夜晚,我站在低樓的鐵門前為媽媽送行。至少當時,我以為是送行。那晚是農曆十五,月亮即使被稀疏的浮雲刷上一層薄霧依舊圓亮,路燈被設置在馬路的另一側,整個街道只有我們感受不到光明。藉由稀微的光線望著停在媽媽後方的小黃,媽媽蹲下後什麼都沒說,只是緊緊的抱著我,我不知道那時突然的窒息感是因為擁抱太緊還是因為心痛。

「媽,妳要去哪出差?」

與媽媽緊貼的臉頰,感覺到媽媽的身體在發燙,在回答我「大陸那邊吧!」之前,她還先倒吸了一下鼻子。

聽到她倒抽鼻水時,我本想離開媽媽懷裡,才能確認她是不是在哭,但媽媽反而抱得更緊了。我只能再提出疑問:「那妳什麼時候會回來?」

「不知道耶!」這句話是以媽媽的一聲乾笑收尾的,或許是因為喉嚨早就乾了。

因為哽咽而導致喉嚨不舒服,我小聲的清了清,深怕被爸爸聽到。突然,大門的那頭又傳來鑰匙的聲音。一轉頭,家門沒有打開,反而聽到了關門的聲音,我瞬間理解這是對面住戶回家發出的聲音。

雖然我知道不可能是媽媽,但心還是沉了下去,掉入胸口的裂痕,那裂痕肯定是通往異次元,我才沒聽到落地的回音。不知道那道裂痕能不能也用水泥填起來,就像爸爸把衛兵的開關拆掉之後,為了避免電線外露便用水泥填住了缺口。

我看著門旁剩下兩個電燈開關,和那片變成深灰色的水泥,開始想像如何填補那一道裂痕。