19世紀初的英國,正值工業革命帶來劇烈社會變革的時代。但科技尚未如此發達,政治與文化環境充滿矛盾與挑戰。在這樣的背景下,威廉·透納用自己的方式走遍各處,以其獨特的視角和創新手法,為藝術界帶來嶄新的思考與表達。

關於透納

一位極為內向且敏感的藝術家。他未曾公開發表過演講、言語不多,卻擁有豐富細膩的內心世界,致力以畫作傳達思想與情感。他敏銳捕捉自然光影的變化,在交通工具不發達的年代,遊走更地去感受體驗。同時勇於以作品反映社會議題,展現內向、不妥協的勇氣。

童年時期,透納的母親因精神健康問題被送入精神病院,他主要由叔叔扶養,但父親非常支持透納的創作,甚至在理髮店內展示畫作。這段童年孤獨且充滿挑戰的成長歷程,深刻影響他的性格和藝術視野,同時培養他對生命與自然的獨特感受力。

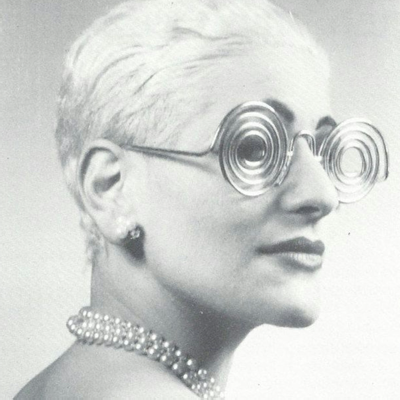

《一位熟睡的女子,或許是booth夫人》,約1830–1840年,照片版權©泰特美術館

在歷經父親與摯友丹尼爾的沉重打擊後,寡婦Sophia Caroline Booth的陪伴成為透納逐步穩定的支柱。讓他在晚年持續精進,創作出許多令人驚豔的作品。

透納在色彩和光影的運用上極具創新,善於運用模糊的線條與動態光影,營造出既朦朧又層次分明的畫面效果。對自然、信仰與人性的刻畫尤為動人,作品中流露出對生命本質的深刻思考與情感令人動容。

儘管極度內向且不善於公共演說,透納的畫作成為他最真實有力的聲音。

最令我印深刻的是《奴隸船》畫面的視覺衝擊與社會批判,內向不善言辭的他勇敢地用畫筆藝術展現他的信念與呼籲價值。

文化認同與影響力

透納不僅在藝術史上留下重要地位,更因其深刻的藝術成就與對自然、人性信仰的刻畫,被英國社會高度認可。令人佩服之處是他被選為英國鈔票的肖像,展現英國人對這位藝術家的高度尊敬。

觀後讓我深思著...

透納的生命與藝術展現孤寂與敏感非缺陷,而是深刻洞察力與勇氣的支點。作品呼籲我們感受大自然面前的脆弱、聖經畫面裡的寓意,並從畫作中詮釋出自己對藝術作品的意義。

之於我,透納一生辛勤創作的背後擁抱著孤獨與深刻的感受,讓人敬畏又心疼。那麼內向的人卻致力創作如此前衛的理念。幸好,失去摯友、父親,他遇見Booth—溫柔地陪伴與接納,給予脆弱低潮的安慰與支持。

在她身邊透納不再需要偽裝、不再孤寂,而能成為完整的人。晚期作品明顯感受到他逐步沉澱,不禁油然而生的欣慰: 『即使生命多麼艱難,愛與理解依然帶來救贖與希望。』

推薦大家暫時放下手機,到中正紀念堂走進透納的畫作中,靜下心去感受藝術帶來的溫暖,與透納透過光影、作品感受那些真實的情緒。

相關資訊:

2025.6.27 ~ 10.12 中正紀念堂展覽

機會難得可看到多件作品展出,推薦大家細細品味欣賞。

特別是框,有幾副畫作的框非常驚艷。如果可以,還真想用手觸碰那些框,迷人的紋理與色調。