八零年出生的人,今年四十歲了。如果四十年過去了,他還會是當初那個少年嗎?不會,除非他死了,停留在那年、那天——四十年前的今天。

韓江的《少年來了》由Deborah Smith譯成英文,題目作「Human Acts」。題序裡,Deborah寫道,那麼多作者寫光州事件,各式各樣的切入點,韓江偏偏選擇的是屍體,少年的屍體,一具具堆積如山的屍體。是他們突然活過來了,還是他們死得太突然,彷彿還活著。這樣的切入點究竟能帶來多少驚訝,有那句「you muttered to yourself in blank incomprehension, our soldiers are shooting. They are shooting at us.」驚訝麼?

題序裡也介紹了光州,畢竟,英文的讀者需要對那片遠東古老的土地有所具體的瞭解——In terms of mentality if not geography, Gwangju was sufficiently far from Seoul to seem 'off the mainland' -- the same kind of mental distance as that from London to Northern Ireland at the time of the Bloody Sunday massacre.

在此,譯者用光州之於韓國大陸來比倫敦之於北愛爾蘭,如果換一個讀者羣,她會用香港與中國大陸作比麼?韓江在書中同樣地也提到這發生在世界各處卻極其相似的屠殺,沒錯,她的選詞是「massacre」。

整個書被一種何其憂鬱而暗沈的藍色籠罩著,從那屍山上升起的一個個靈魂開始,就奠定了這本書在強烈的無所適從中、輕撚著的無處安放的情感裡下筆的,這該怎麼寫?——「No one had ever taught me how to address a person's soul.」這樣美而無力的一個句子,是,從來沒有任何人教過我怎樣與一個人的靈魂對話。有時候,事件發生了,甚至不是每個人都有勇氣與自己的靈魂對視,又何來對話?

故事似乎是拼接而成,世界在不同的敘述者眼裡呈現不一樣的顏色,只是顏色不怎麼清晰;然而,看似的無序又彷彿被一個可怕而無法擺脫的事件緊緊地連繫在一起,這件事有因有果,唯獨缺了報應分明,只留下聲聲叩問。

書的筆觸是這樣美,哪怕講的是流血的奮鬥,描述的是纍纍的白骨。這種美不是我們一般能夠去欣賞的美,這種「美」是Kristeva所說的「abjection」,是恐懼化作了視覺的、知覺的和觸覺的感知以後,讓我們不斷地在「自我」與「他者」間碰撞、徘徊而產生的震攝——

We would lose ourselves in wondering who the other was, without hands, feet, face, tongue, our shadows touching but never quite mingling. Sad flames licking up against a smooth wall of glass, only to wordlessly slide away, outdone by whatever barrier was there.

這樣的文字、這一本書會被奉為經典嗎?若一件事,發生在四十年前,被強迫著忘卻,又一再浮現上來;若一群人,痛到強迫自己去遺忘,而他們的經歷又被作家寫下來,即便相隔三十年、四十年,痛與一切都歷歷在目。韓江構建出的這樣一個「現實」,可以是經典否?如果是,是痛、是那匆匆四十年還是進步後不能忘卻的過往讓它成了經典?

這本書探討人性、良心、恐懼、生與死、畏懼與生者之痛⋯⋯謂之經典,因許多人讀過、肯定過、研究過,經歷了時間的考驗,十年、五十年、一百年⋯⋯四十年在這裡似乎就渺小了許多,可是,那些痛渺小嗎?

結尾後記,韓江寫道,「Gwangju had been reborn only to be butchered again in an endless cycle. It was razed to the ground, and raised up anew in bloodied rebirth.」許多人期望重生,鮮少有人想到「重生」似乎也涉及到鮮血淋淋。韓江筆下的光州即便「重生」,也背負著「前世」的淋漓鮮血,那個讓韓江寫下記憶的女人認為,只有把故事寫下來,死去兄弟的「記憶」就再也不會被更改了。她是在為記憶立碑。我似乎看到她彿下身軀,匆匆在泥土裡扒著,地上漸漸出現了小小的低窪,可以容納小小的軀體,可是她究竟是想要親手埋葬一個飄蕩了多年的小小的靈魂,還是在找著什麼?

韓江對於「光州」在鮮血中「重生」的篤定不無道理。畢竟,我們每一個人低下頭,腳下的每一片土地上,是不是都曾有、正有、會有一個「光州」?

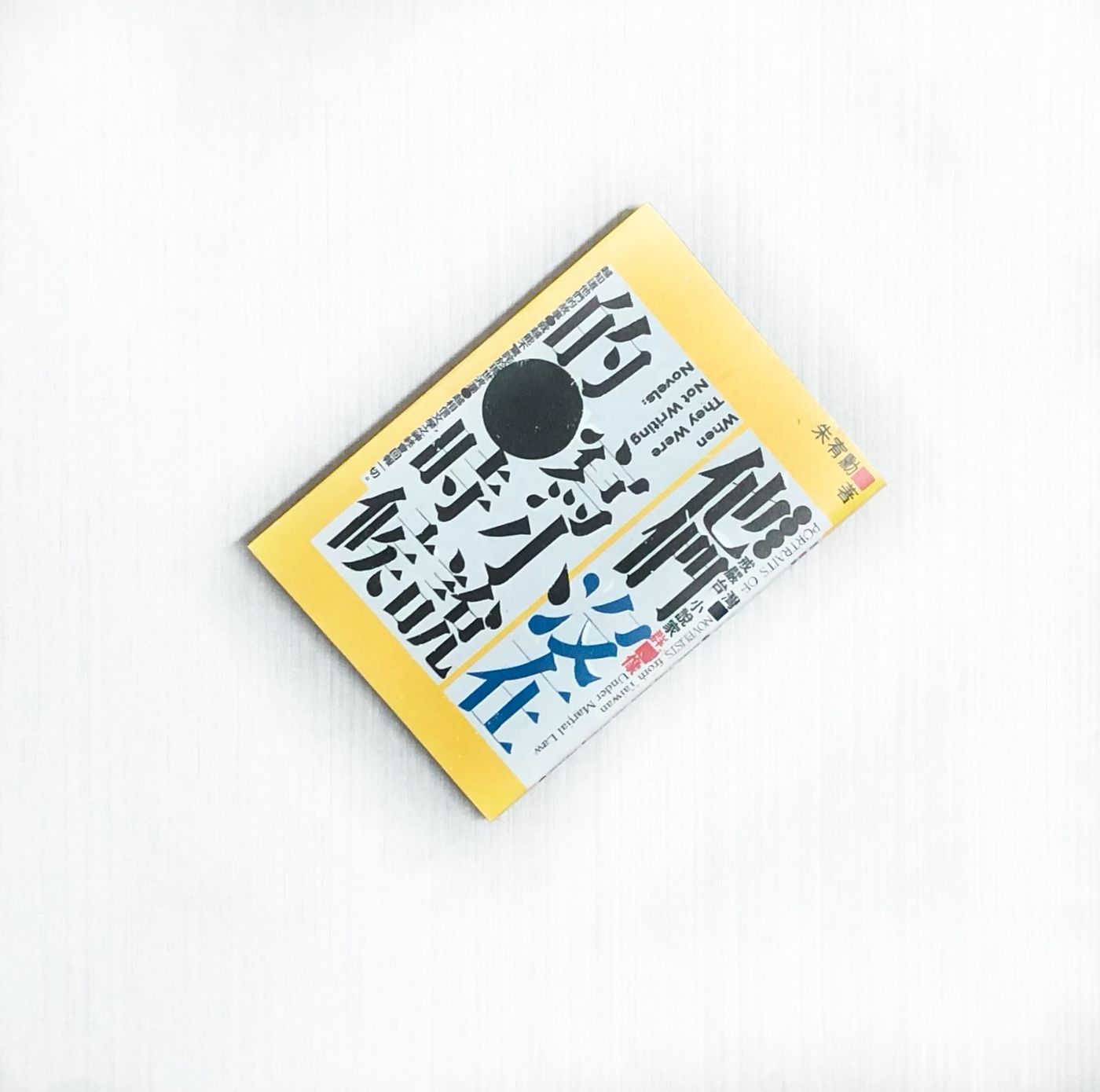

生活中的經典場景其實是背一本書在tote袋中,隨走隨讀,但在疫情期間這已經成了奢侈。

照片背景裡便是最喜歡的一個tote袋子,是《紐約客》雜誌95週年紀念限量版tote,黑底,白字95。

我的經典書目很多,針對不同方面的經典都有,選擇韓江的《少年來了》是因為今天是五一八光州民主化運動四十週年的日子,讀到這樣一本書,掩卷遐思,覺得韓江用散文般的筆觸描寫這樣一個有著激烈衝突,內外情感都極真又很抽象,真可以說是「光州事件」的經典之作!

問:這本書經典之處在哪裡?

答:妳想讀那些無處安放的痛嗎?