「怒!小女孩遭戀童癖誘拐,竟慘遭玷汙!」、「悲!斯德哥爾摩症候群?受害女童長大愛上當年綁匪!」

可是當我們閱讀這些資訊的同時,有誰思考過「這真的是我們所知道的事情全貌嗎?」

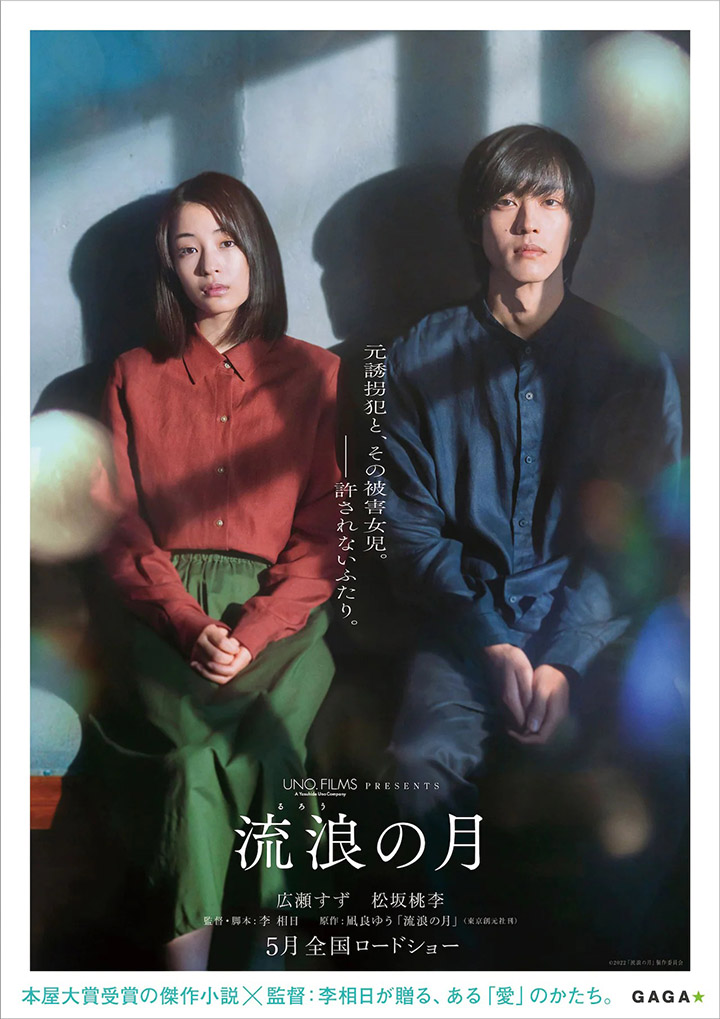

日本作家凪良汐的作品《流浪的月》能夠獲得2020本屋大賞第一名,就是用這些社會上會讓人驚恐不安的事件作為題材,但是,作者不是寫了多麼曲折離奇、峰迴路轉的劇情而獲獎,反而用很平淡、很溫柔的方式述說一個愛情故事(雖然作者說這只是人與人間關係的故事),卻讓人更深刻渴望作者所要傳達的主題—自由!

為什麼書名命名為「流浪的月」?應該有很多層面,作者藉由裡面的社會案件揭開「我們所知到的事實與真實之間,有著如同月亮與地球般的距離」,另一個層面是我們看月亮外貌總是變化萬千,有時像是皎白圓潤的銀盤,有時像是彎彎眉毛,實際上月亮本身不會發光,只是把照射在它上面的一部分太陽光反射出來,我們望見的月亮形狀,只是以自己(地球)為主體,看見相對於自己位置變化的月亮樣貌。

人的自由,不管是實際或道德上的,都不足以成為藉口,不能理所當然地打著「我是為你好的名義」、或者「為了讓你更快樂」,被強迫或忍受強加於自己身上的行為,甚至只是為了迎合別人眼中看來,這麼做才是明智或更正確的選擇,就像月亮不該是被說成繞著地球轉,月亮也有其主體性。

《流浪的月》講的是一起「綁架事件」中被認定是遭侵犯「受害人」的小學女童,以及被認定是「加害人」有戀童癖的男大學生,相隔15年後再度相遇的故事。

就不知道事情全貌的人來看,會覺得這是個「悲劇」,被綁架又侵犯的受害女童因為斯德哥爾摩症候群愛上加害的變態,任誰看到這些新聞資訊,都會撻伐「加害者」、同情「被害者」,甚至可能評論「怎麼會有人這麼傻這麼笨,愛上自己的仇人?」,甚至冷嘲熱諷「活該被綁架、被侵犯,都是自找的」。

這就是以我們為中心去望向月亮的無知與偏見,我們眼中可能已為破損不堪的抹布,其實是像「更紗」這種美麗異國布料一樣活著。

書中的女主角更紗從小就在「自由」的家庭長大,可以把冰淇淋當晚餐,還可以跟著爸媽一起觀看被譽為經典暴力電影的《絕命大煞星》,然而因為爸爸生病過世、木欽無法接受現實離去後,更紗的快樂童年也嘎然而止,被阿姨帶回家扶養的她,面對是教條式傳統管教,更悽慘的是屢遭阿姨兒子侵犯。

公園成了她唯一的喘氣空間,也因此認識男主角大學生文,跟著文回到家中,文讓更紗想做什麼就做什麼,彷彿回到父母還在的快樂時光,然而好景不常,一次兩人到動物園參觀,被當作綁架犯的文被抓,徒留說不出遭表哥侵犯的更紗懊悔。

經過了15年,更紗就像是「月亮」一樣,依照著所有「地球」期待的生活,尤其是順從著自己男友的任何要求,偶爾提出自己主張後又會馬上「致歉」,直到重遇文才開始改變,15年的「壓迫自我」才得以解放,進而才知道文也有不為人知的「秘密」,兩個孤寂的心也找到溫暖。

這本書「最壞」的腳色可能是更紗的男友,總是搬出「我是為你好」的姿態,實際卻是不斷限制更紗的自由,他的「自由妄為」跟更紗及文「渴望自由」的強烈對比,更讓人可以省思,自由之所以值得其名,前提是不刻意剝奪或阻攔他人獲得幸福,藉由自己方式追尋幸福。

《流浪的月》更深層探討的是個體跟群體的關係,個體必然先群體而存在,雖然依附於群體,有社會塑造的不可分割關係,但個人在意志及行動上則是獨立且自由的。

更紗和文就像每夜高掛在天上的月亮,有其陰影不為人知的一面,偶爾雖有幾顆星星陪伴,但同樣充滿孤獨感,甚至因為雲層遮住視線而遁逃消失。然而,因為好奇心或自己為的善意,在外人介入想要一窺究竟,致使他們就跟月亮一樣不斷流浪,最終才能找到自我。

現實中,我們總是跟更紗那15年一樣,習慣扮演著大家期待的「月亮」角色,但是不要忘了,渴望自由要先找到自我,就像凪良汐受訪說從未想過會得獎,她只是想「自由」寫一本書,當我們尋找的是自由、是自己,或許也能找到與我們這「月亮」對望的主體,找到自己的方向。