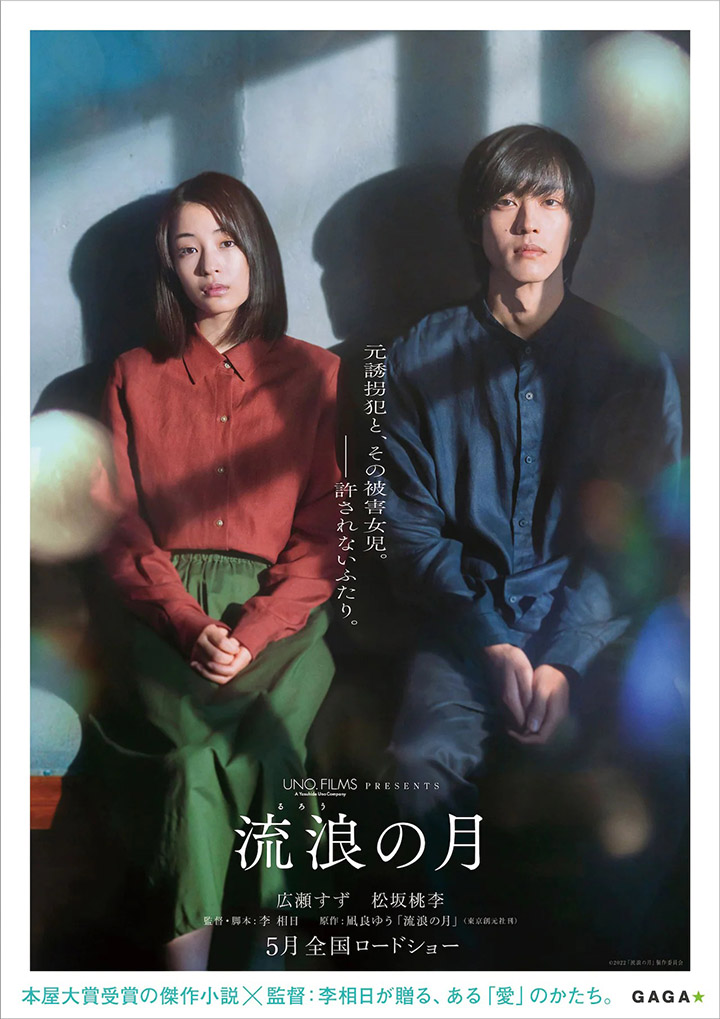

『我跟文不是你想的那種關係』

「只看事實,沒有人會認為你們不是那種關係」

『沒有任何事實。每個人都只是按照自己所希望的,任意解釋罷了』- p. 308 < 流浪的月>

這兩天我一口氣讀完了日本作家凪良汐的小說<流浪的月>,看完後的第一個想法就是「每個人都該讀一讀這本書」,因為這不只是一本小說,而是一本讓你看得欲罷不能之餘,能從根深柢處動搖並改變你舊有思想的書。

故事從一個小女孩更紗的人生展開,她原本過著平凡而幸福的生活,但某天父親卻因病過世,母親則因為承受不住打擊而離開,留下她一個人和阿姨一家住在一起。原本更紗不討厭阿姨一家人,但自從表哥每天晚上偷偷潛入她房裡開始,她就變得不想回家,對她而言,連死亡都比回那個家來的更好。無助絕望的更紗,每天如同行屍走肉般的上學,夜裡則壓抑著恐懼強迫自己入睡,她以為她會繼續這樣無意義的生活,直到那個下雨天,她才重新看見希望。

那天,更紗遇到了19歲的大學生文,總是被提醒要注意戀童僻的她,那天卻一點都不害怕,當她說不想回家時,文的ㄧ句「要來我家嗎」像穿越烏雲的陽光,帶她逃離黑暗。文並不像戀童僻,他長得乾乾淨淨,個性很文靜很一絲不狗,他很細心的照顧著更紗,做飯給她吃、床讓給她睡,自己則睡在沙發。文沒有像表哥那樣總是猥褻的看著她,更沒有在晚上偷偷爬到她的床上侵犯她,更紗覺得和文在一起很安全,這也是自從父母離開她以後,最快樂的時光了,她不想回阿姨家,她想永遠待在這裡。

然而,一個失蹤幾個月的女童,終究會引起大眾的注意,果不其然,就在更紗吵著要文帶她去動物園的那天,他們被發現了,更紗原本如夢般的生活再次被擊碎。然而,最讓更紗心碎的並不是被迫和文分開,而是被冠上女童誘拐犯的文,更紗努力的告訴醫生、警察和心理師,文沒有誘拐她,更沒有傷害她,但諷刺的是,沒有人相信更紗,他們只相信他們想相信的事實。

在書中,有一段讓我很震撼的段落:

成年的更紗看著過去她和文被迫分開時的影片,有個自稱職業臨床心理醫師的人留言,並以『這非常危險』作為開頭 -「犯罪被害者有時會對加害者萌生愛情,透過將恐懼的對象變換為愛情的對象來保護自己,是一種防衛本能。被害女童的心傷極深,為了她的將來,必須進行適當的治療」

看完這段影片,更紗心裡這麼想:『我很生氣,覺得這個人什麼都不懂,另一方面也感到不安,一個不認識我的人任意分析我的心,胡亂猜測。讓我也開始質疑自己,歷經漫長的時光,我的話再也沒有人聽得懂,我覺得能夠解讀的,就只剩下文一個人』

- 摘錄至<流浪的月>

- -

讀完這段時我忍不住起了雞皮疙瘩,或許是因為作為一個心理師,

我們總是在分析著別人、分析著個案,很多電視節目也常常邀請許多精神科醫師或心理師來分析某個新聞事件以及當事人的行為和感受,觀眾聽著津津有味,內心的某種好奇或正義感也獲得滿足。但是,我們卻沒有想到,這些自以為是的分析對於當事人的影響是什麼,到底是幫助還是傷害呢?

最讓人感到諷刺的是,無論是路人的閒言閒語、網路上肆意的謾罵、無意義的討論,還是電視節目上的“專業分析”,每個人都看似想找到真相或做正義使者,但當他們知道真相的時候,卻因為認知失調而無法接受事實,於是繼續相信那些無端的揣測,甚至硬在當事人身上貼上有“心理疾病”的標籤,實際上只是不願承認自己錯了。

在現今社會中,有許許多多的更紗和文,他們不見得有同樣的故事,可能是某個名人被爆出醜聞,也可能是在街頭巷尾被婆婆媽媽八卦的一家人,沒有人在意真相,只是道聽途說或看圖說故事。

我們以為這樣的説說沒什麼,反正總有新的人事物可以被拿出來炒作、討論、分析,我們說完後就繼續過我們的日子,卻沒想到其實我們從一開始就沒有資格去評論。

除非我們是當事人,不然我們永遠沒辦法真正了解事實的真相。

– – -

希望你們也喜歡這本書,更能在閱讀完時覺察、思考後,再回去重讀一遍。

如果你喜歡我的文章,歡迎贊助我一杯咖啡:)