昨天是以色列紀念猶太人大屠殺的日子——YomHaShoah。以色列在每年1月27日國際緬懷大屠殺受難者紀念日時會全國鳴警報,屆時,所有的車子行人都會停下來,車裏的人無論在哪裡都會走下車,默默地站著。很多經歷了大屠殺後又移民到以色列的長者也會在這一天出來在街上坐坐。幾年來每到那一天都會讓我覺得眼眶溫熱。而以色列紀念Shoah的日子今年在昨天,Yad Vashem和其他的一些組織會展出一些倖存者的回憶,警示後人——Never Again。

我學習過猶太大屠殺的文學及電影,也讀過不少關於大屠殺的回憶錄、小說、詩歌,在這個特別的日子,我記起了十年前的一件事。

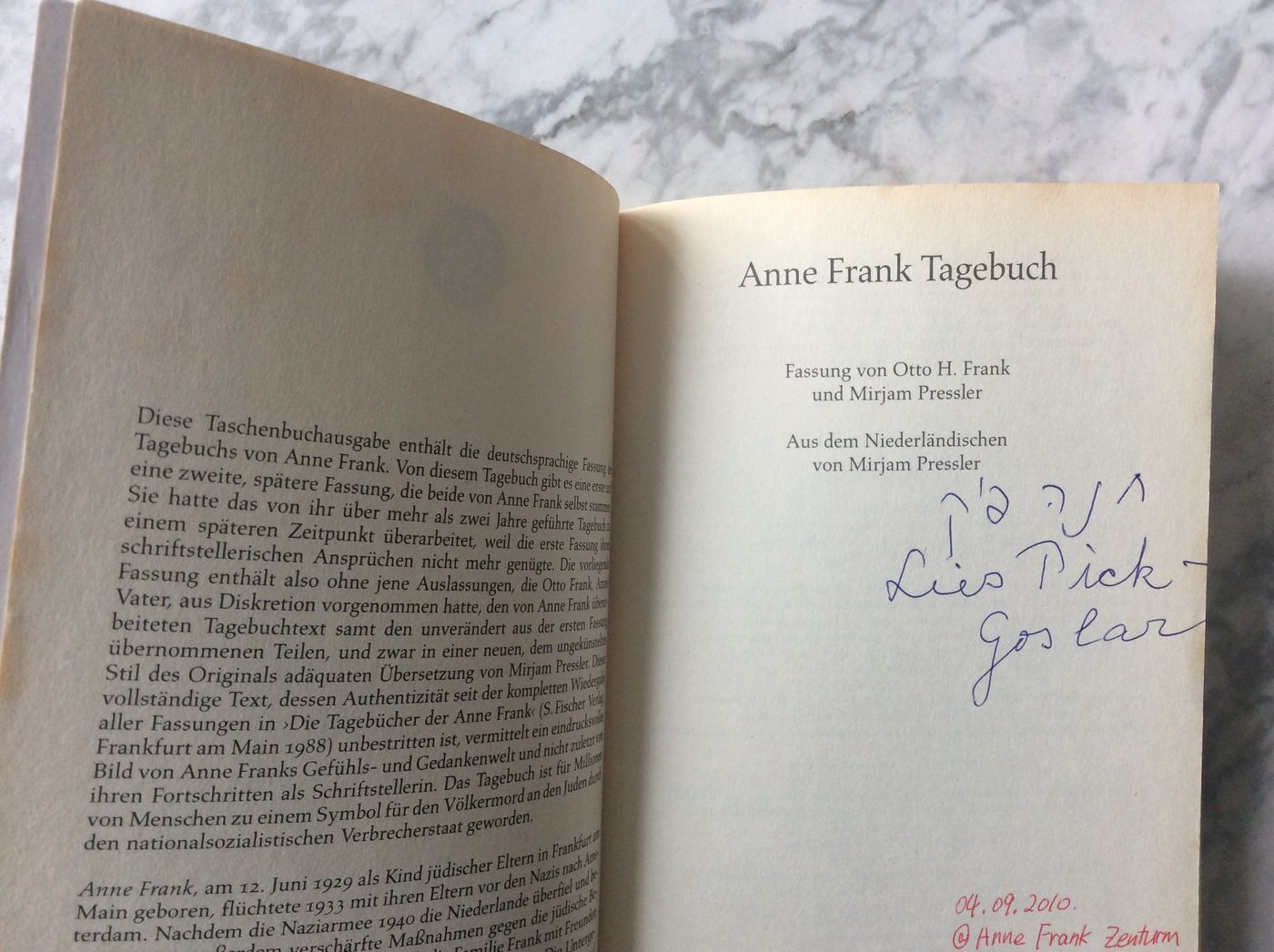

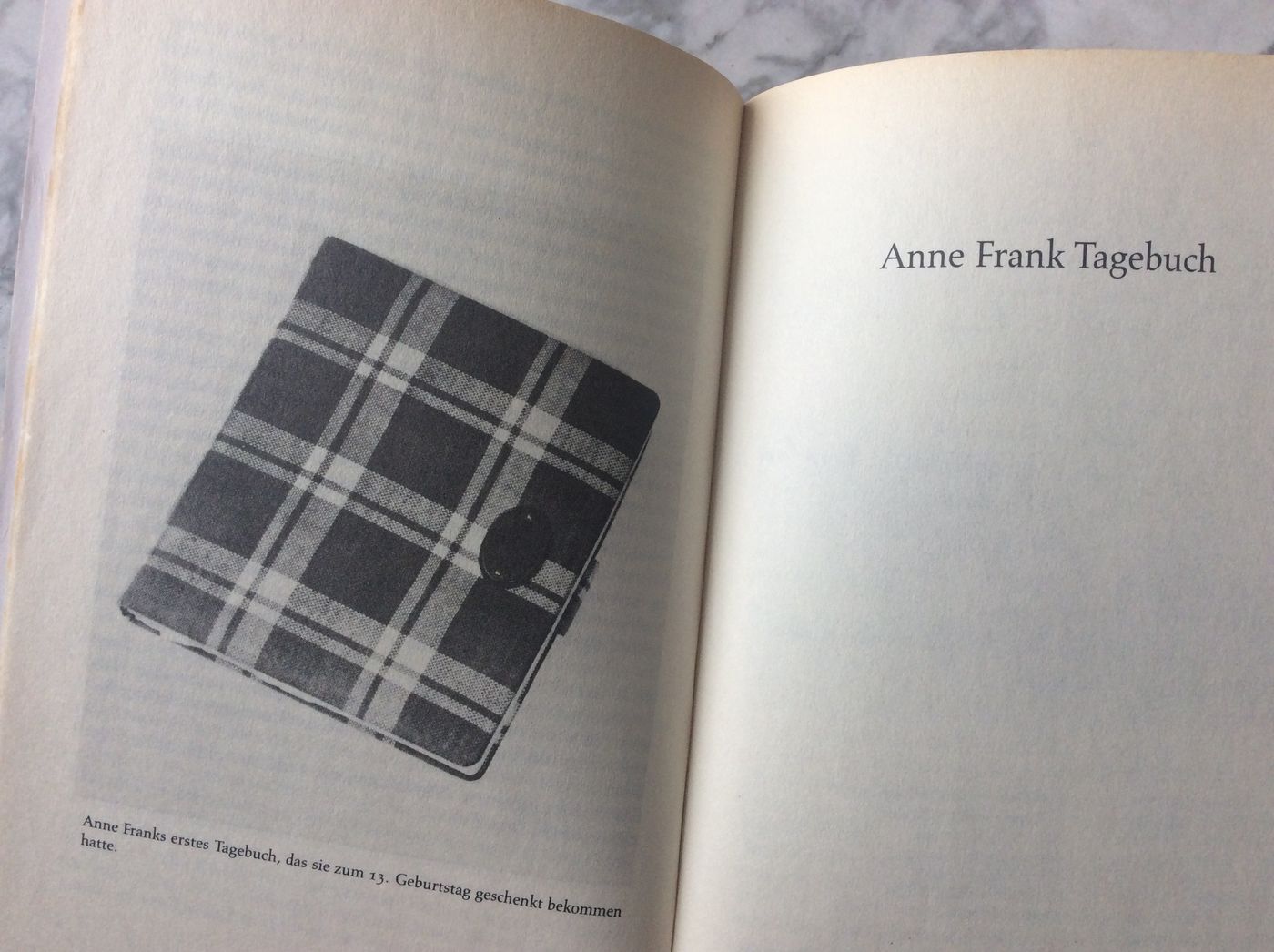

2010年的時候來德國遊學,在柏林旅行期間去了Anne Frank柏林紀念館,館外買了這本安妮日記。

過了一年,有幸在Yad Vashem專門學習有關猶太大屠殺的歷史。研討會持續兩週,就住在了Yad Vashem裡,每天早出晚歸,有幸接觸到第一手的史料,與奧斯維辛集中營倖存者見面、聊天,更與真實生活中辛德勒名單上的兩位倖存者見了面,聽他們講述與辛德勒在工廠的故事,以及他們之間當時的愛情故事。當然,我就帶上了自己在德國買的這本書。

沒想到,研討會請來一位非常特殊的客人,她是Anne Frank兒時的玩伴Mrs. Hannah Elisabeth Pick-Goslar,也是倖存者之一。一聽接下來的講座是她來主講,我就把這本書帶去課堂了,也沒多想。

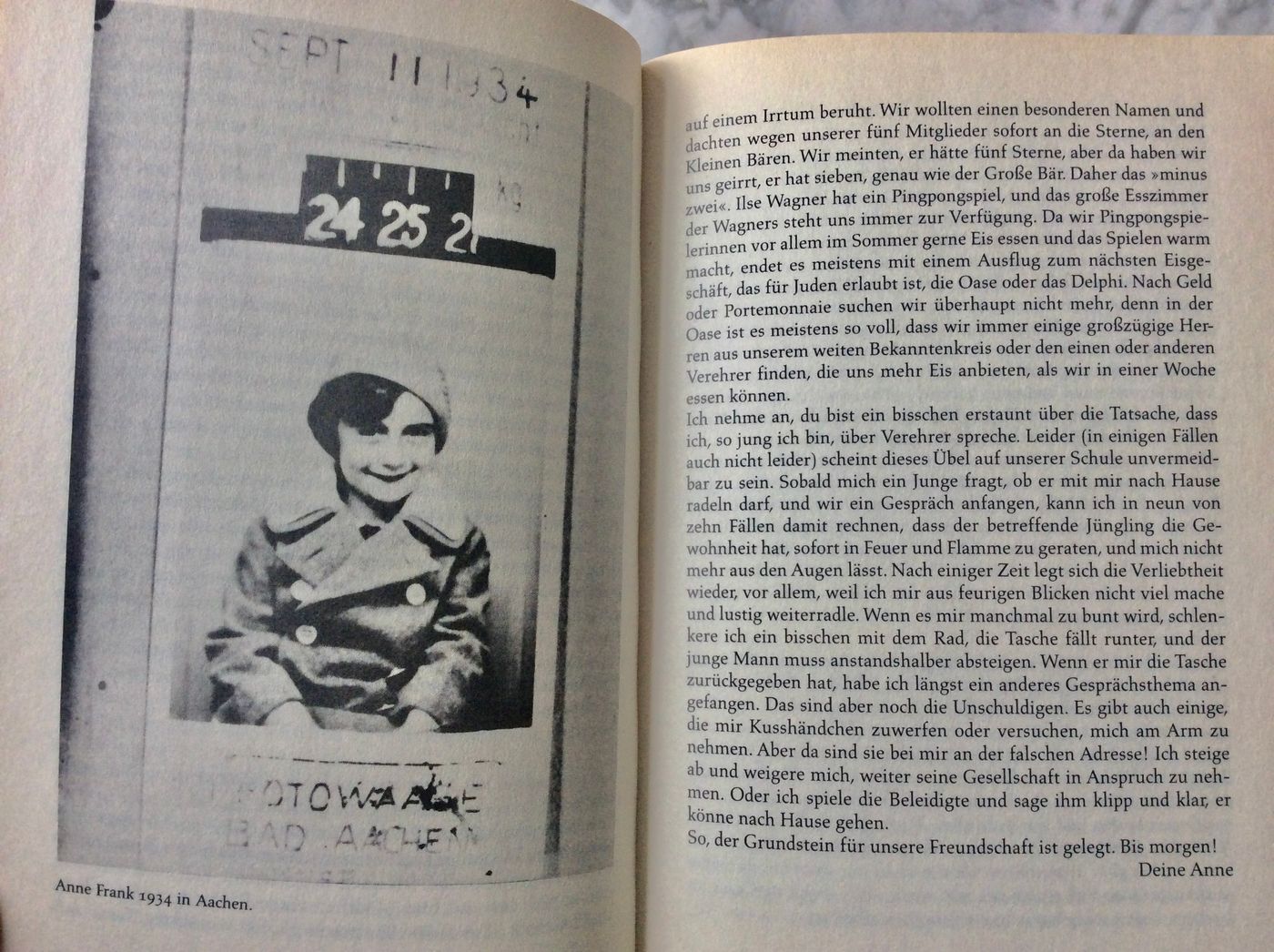

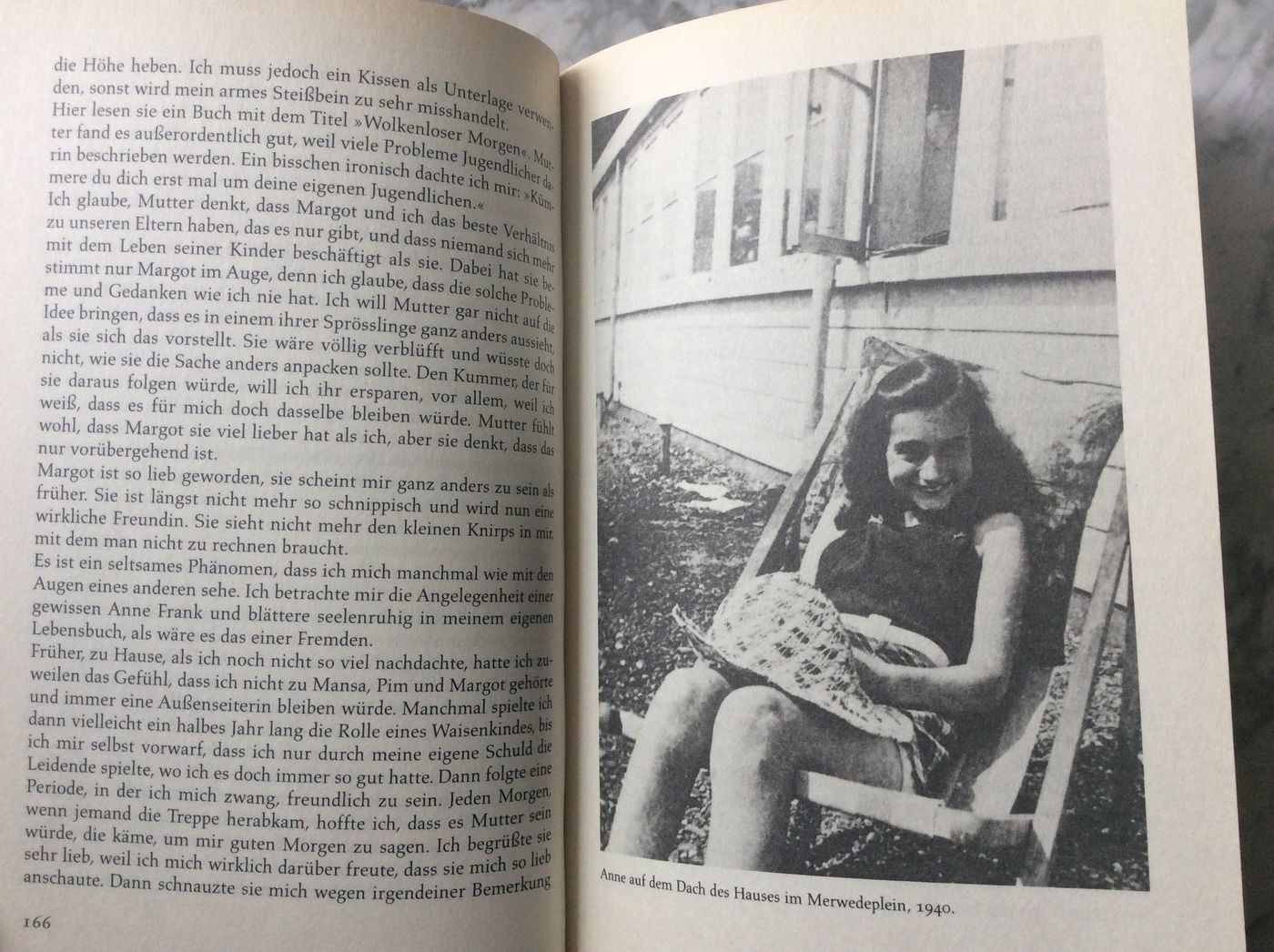

當時Mrs. Hannah Elisabeth Pick-Goslar已經九十多高齡,但是思路清晰,著裝也非常正式。還記得她紅紅的口紅,與她整個人的spirit特別契合。她講自己跟Anne Frank是兒時的好朋友。而我印象最深的是她講最後一次與Anne Frank見面的情形——似乎是在荷蘭阿姆斯特丹,隔著一個很高的樹叢牆之類的她們兩個一人一邊,誰也看不到誰,但是就這樣對話⋯⋯那是她最後一次見Anne Frank。她也講了之後自己的經歷以及如何在戰後來到以色列的,不過,我的記憶並不是特別清晰了。

講座後,大家知道我剛好帶了一本《安妮日記》就說去找她簽名吧。講座完畢,我們都心情激動不已。《安妮日記》和安妮是全世界孩子們都知道的可憐的女孩,而眼前這位滿臉褶皺、耄耋之年的老人居然是安妮的兒時玩伴,誰能不去想像,如果安妮能活下來,是怎樣的呢?我懷著敬意真的拿著書去找她簽名了,於是,就有了👇這張書的扉頁——

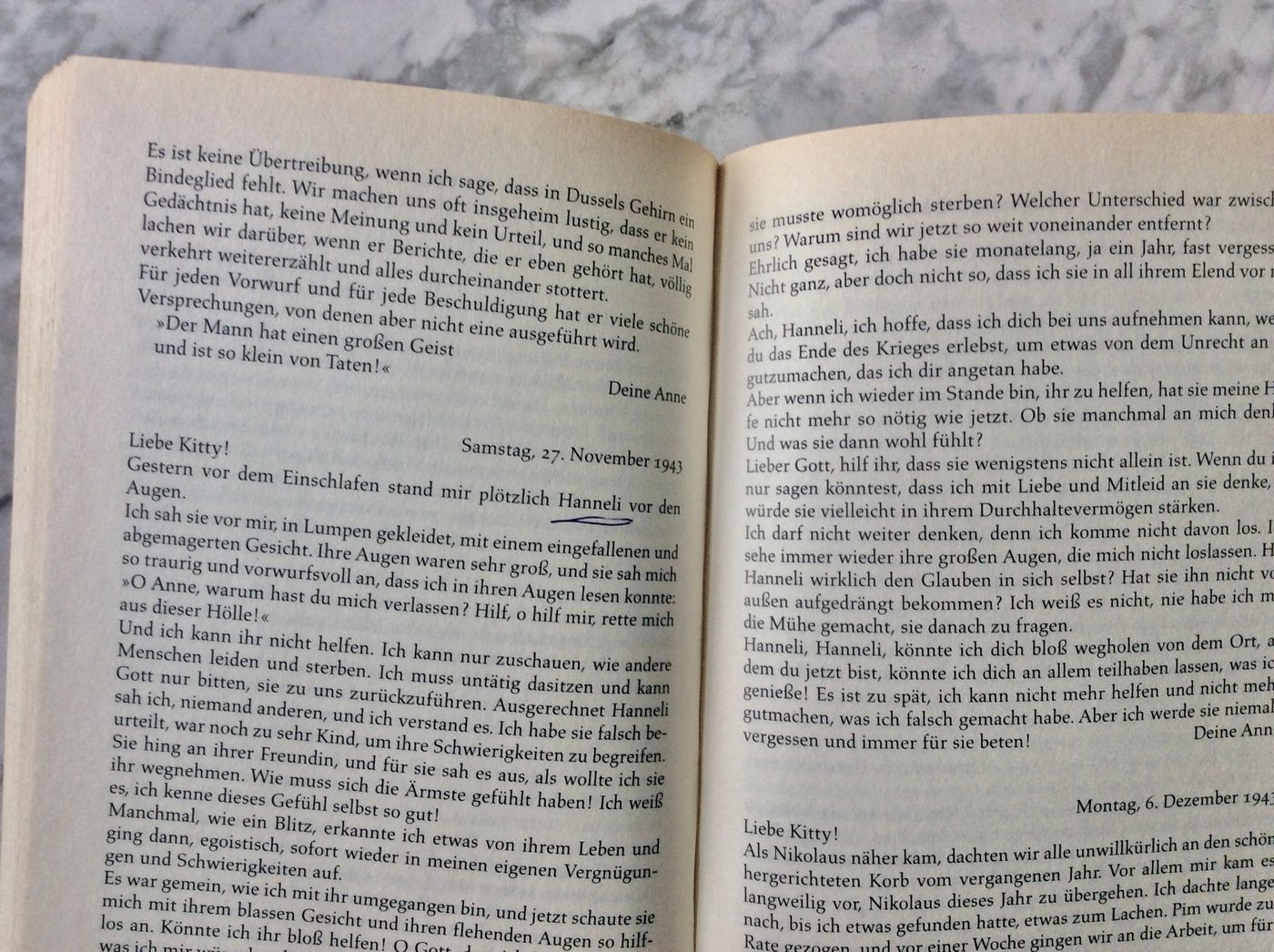

很多年了,書頁已經泛黃了。不過,無論我去到哪裡,總是帶著這本書。簽名之後,女士拿著書,飛快地翻開了我的這本《安妮日記》,幾乎是以我無法想像的速度找到了安妮在《安妮日記》中提到的自己的名字,用筆畫了出來。原來,安妮叫她Hanneli。

她其實還有個有趣的綽號,也是安妮給她起的,她在講座時提到過。這篇日記開始的一句安妮寫道,自己要入睡的時候突然Hanneli就出現在自己的眼前了,然後回憶起來。最後,鬱悶說互相不能見,不過無論如何自己也不會忘記Hanneli,總會為她祈禱的⋯⋯淚目⋯⋯

在這個日子裡,我想起了Mrs. Hannah Elisabeth Pick-Goslar,也想起了其他見過、未見過、說過話和擦肩而過的大屠殺倖存者們。他們已經老邁,卻依然堅強地生活著,我看到過很多他們露出的前臂上集中營的紋身,眼眶濕潤。但是,研討會也有我非常接受不了的、與我而言比較越界boundaryless的行為,比如有個北方來的年輕的博士生在看到奧斯維辛集中營倖存者前臂上露出的紋身時就一定要「摸一摸」,對方是年屆九十的老人家,作為奧斯維辛倖存者來做workshop,還要伸出胳膊讓提出摸一摸的學生摸,當人家是動物?這讓我覺得全然失去敬意。可能,在一個對紋身有很大惡意和歧視的地方,見到紋身想摸一摸或許是在他們而言可以理解的,但當時的context在我看來確實難以與尊重掛鉤,schade。

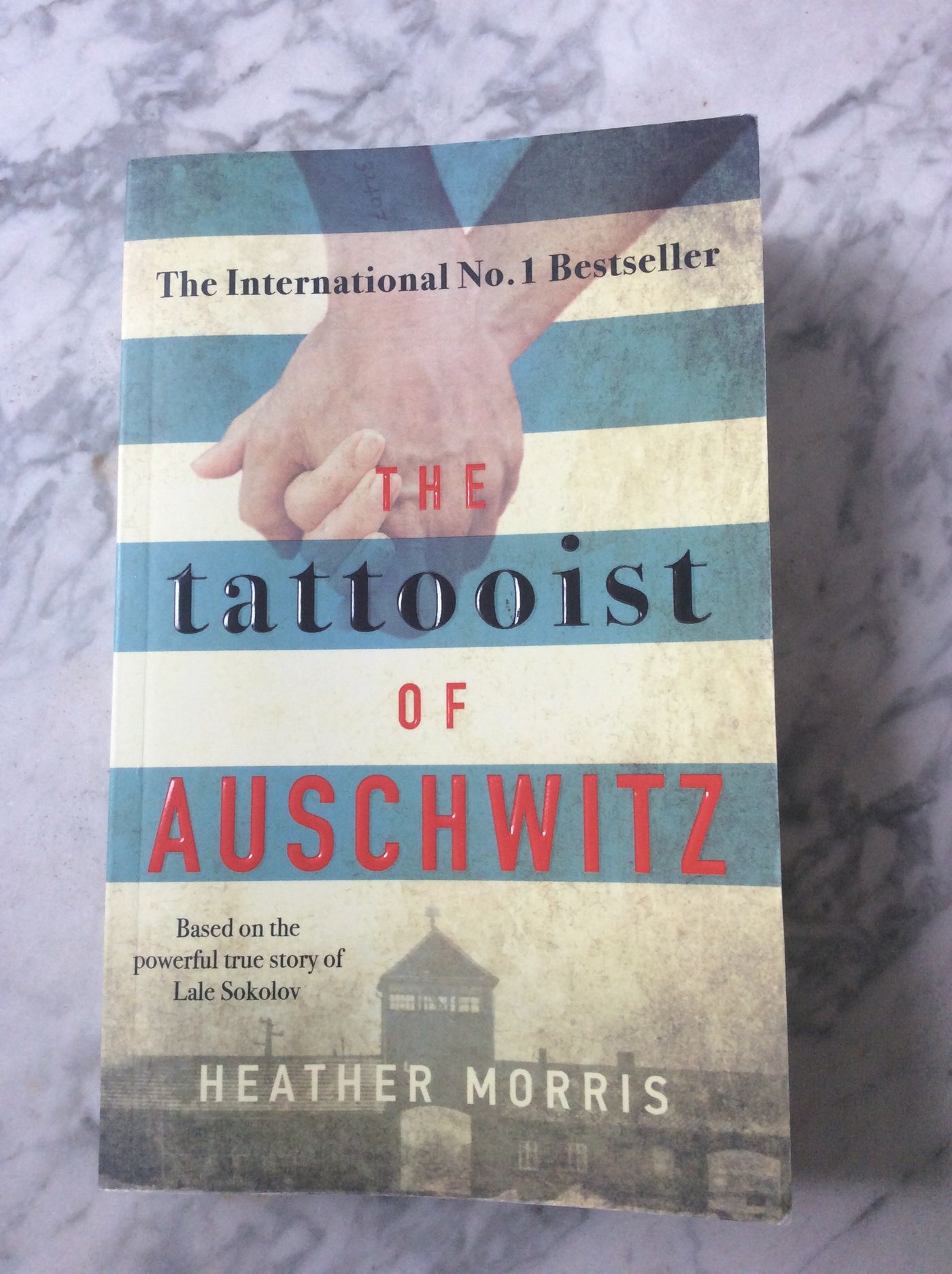

說到集中營給每個受害人紋身的編號,就不得不提起一本之前的暢銷書,👇

這本書就是根據集中營紋身師Lale Sokolov的故事寫的。其實,Lale一直沒有講出自己的故事也是因為他害怕被認為是collaborator,因為他的工作就是紋身,與其他倖存者相比,書中紀錄的他的故事相對好一點,所以,他才在死前才把自己和愛人的故事講給作者聽。即便如此,這本書裡寫道他最後與愛人輾轉在路上意外相見時,我還是哭了一通⋯⋯Never Again。

現在這本書有了姊妹篇,因為很多讀書的人都關心其中一個被納粹軍官玷污的猶太女孩的後續故事,於是作者又寫了一本書講她,我還沒有看,或許會以後分享。

另外一本書叫The Last Seven Months of Anne Frank。

這些關於大屠殺的回憶錄、書籍裡寫的人都是真實存在的人,可觸可碰,他們是一些人的爺爺奶奶,他們現在依舊頑強地活著,給我們後人講著他們的經歷,他們的故事,警示後人,Never Again。大屠殺倖存者越來越少了,可惜的是,在世界的各個角落,genocide從未停止過⋯⋯我們要做的還有很多,但是,最重要的就是讓真相、自己看到的、聽到的傳達出去,不為施暴者辯護,為的是警示後來的人類,因為沒有誰應該再經歷這些倖存者們經歷過的人間的地獄。