之前參與翻譯的書終於都出版了,希望能對有志於聲音工作這條路的朋友們有些幫助,回歸正業也過了一陣子,來發表一下中譯的感想。

中譯在聲音工作這行上….也許應說影視技術這塊領域上,一直沒什麼有系統的中文化,現有的中文翻譯書也是各翻各的,甚至譯者不見得有這行經驗,反正先翻先贏也是某種話語權,至於翻的正不正確?合不合原意?是不是最佳的?業界認同?就見人見智了,很希望有個聲音權威的單位來統一這些譯詞,可惜至今只有國家教育院(https://terms.naer.edu.tw/)這個單位有試圖去做,但畢竟較偏學術人員去做的整理,在我翻譯查詢的過程中,還是覺得有些名詞翻的不夠精準,有點可惜。統一這些名詞中譯絕不是件容易的事,在我的學習過程中,曾經以為某些英文字只是各家廠商用詞不同,中文翻成相同意思即可,但後來才知外國人不是這樣看待的。比如說混音器上常見的Gain,一般我們翻成“增益”,但有些廠牌混音器上,相同功能的旋鈕叫Trim,甚至有的混音器上同時有Gain跟Trim,這時如果都翻成增益就分不清了,以功能來說,Gain多指訊號放大到可用大小沒錯,而Trim原文有削減、調整之意,雖然大部分指的功能跟Gain相同,但同時存在時,Trim多指訊號增益放大後的“微調”工作,這樣兩者中譯就能做出分別。

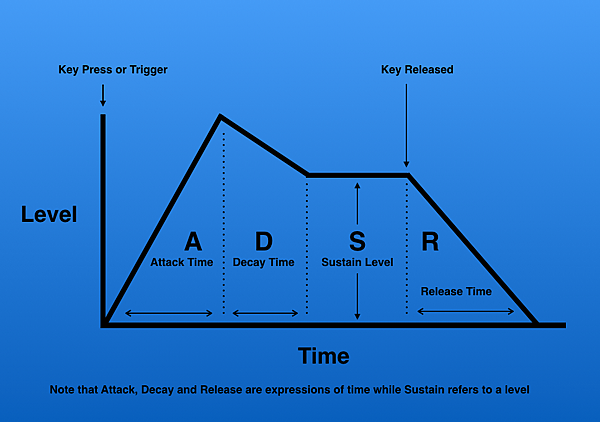

翻譯工作當然不是只有聲音工作者才能做,它必需有不同領域的人參與,因為許多術語也不是影音產業專用,物理界、學術界,甚至醫界都可能使用同一個單字去做表示。像是Echo這個字翻成“回音”或“回聲”都可,海中潛艇用的聲納或醫學的超音波也都使用這個單詞,之前做另一個案子時,居然聽到一種說法稱回聲跟回音兩者是不同的。有物理教育者認為聲音傳播應先學習回音才能談殘響(reverberation),但就我的認知,這兩種是不同現象,真的要講,應說聲音傳播一定會先提到反射音(reflection),回音或殘響都是之後發生的現象,不過因為我也不是聲學研究者,即使我求證一些人,發現解釋都不太相同,所以最後也是尊重教育者目前的解釋法。另一個例子是attack這個單詞,聲音行業就有兩種不同地方可看到,一種是指聲音發出至消失的四階段ADSR(Attack-Decay-Sustain-Release),通常合成器製作聲音時常會用到;另一種出現在錄音工程的Compressor、Gate等效果器上,這兩方面的單詞意思相同嗎?

合成器上的ADSR指的是聲音產生到消失的四階段:

Attack在此指的是聲音引發到發出最大音量所花的時間。但在Compressor等效果器上,Attack指的是訊號經過這個效果器,高或低於設定threshold(閾值)時,要多快的時間去啟動效果器,開始作用在訊號上,也就是一種被“觸發”的機制,而就聲音四階段而言,聲音的產生也是被“觸發”的,比如敲下小鼓、拍掌、丟石頭入水中,都是有個外力去擾動原本達到平衡的空氣分子,所以個人認為Attack這個詞在各方面來看,翻成“觸發”都會比“起音”好,“起音”只適用在聲音四階段,對效果器的運作卻是不通的,而“觸發”在兩種狀況下都合用。但翻譯也不是我說了算…沒有一個權威性單位去制定譯詞,還是不成的,怎麼說呢?目前有的專業中文書都是各自翻譯、因循電子或物理用詞,或像是誰先用了某個中譯詞,還行得通,就會用下去,翻譯時會先參考已有的用詞,但這些所謂的“行話”真的是個好中譯嗎?值得我們去思考。

還有些單詞是有歷史來源的,但翻譯的時候,要忠於那時代的用法?或是轉換成現代用法?幾年前,我參加一個專業音樂節目製作的研習營,我們是在電視攝影棚上實務課,但來的外國工程師們算是外景製作人員,所以發生了很好笑的事。外景作業拍攝時,副導會先喊“Roll sound! ”,錄音人員會回應“Speed”,這是盤帶時期的用語,之所以會喊“Roll Sound ”而必須回答“Speed”的原因是以前用盤帶錄音機錄音,按下錄音鍵後,機械裝置從靜止到轉速穩定需要一點時間,轉速若不穩定,錄下的聲音會有速度問題,所以錄音師確定轉速穩定後才回覆“Speed” (若要中譯,大概是速度跟上之意)。即使現在電影從業人員還延用著這樣的術語(這點不確定台灣是不是仍這樣喊),但現在錄音已進入硬碟或記憶卡時代,要Roll sound (翻譯若忠於原文應是“聲音跑帶”之意,也就是叫錄音師開始“錄音”)?Speed?(現在沒有轉速問題了)當時那個研習營就要我們一群電視棚內專業人員這樣喊,我們都暗想著:「要Speed什麼東西?」不可否認的是現在有些用語還沿用著,但中譯出來,個人覺得很好笑就是了,這段口令最後採用的是台灣常用的口令,方便大家學習與理解。

當然還有很多單詞是很難中譯、或從未有過台灣版中譯的,因為中國翻譯影音製作書籍的速度神快,但較偏“直譯”,像是microphone,台灣就是直接音譯成麥克風,中國就稱為“話筒”,若台灣沒有麥克風這詞,也許影視互相交流久了後,我們就跟他們一樣稱為話筒了,這就是我指的話語權,你不去中譯它,要不就用原文,要不就可能用出現過的中文,久而久之即使翻的不好,大家也就沿用下去,到時有更好的中譯詞出來,大家習慣也難改了。但是長久以來,各種學科都各做各的,橫向連結一向都很弱,沒有個專業單位去討論統整,而台灣專業領域多習慣用原文,原文能溝通就好了,何必要中譯?所以想要中譯這些專有名詞/術語真是吃力不討好,純粹只是為了傳承及教育,剛好我有時間、有這個機會就試著做做看,也許做的還不夠好,如果各位看完了那幾本書有意見的話,也虛心聆聽各位的回響。真心地希望能多引進些國外的專業好書,省了大家摸索的時間,當然也要有人支持出版社去做這些事才行囉!

謝謝您來到我的聲音研究室,希望您喜歡我的文章,請多多支持幫我按讚、分享、訂閱及追蹤。如果有聲音後製、唱片製作上的需求,也歡迎連絡我的工作室。