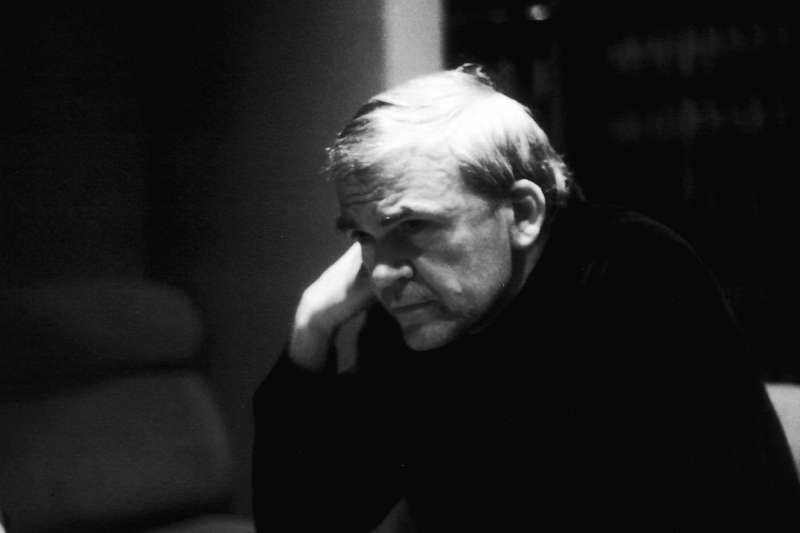

順從同流有兩種。一種是平庸的順從,出於自利心或者缺乏見識,這是在共產主義統治末期的順從;另一種是米蘭‧昆德拉筆下那種舞者的順從,他們是二十世紀四○、五○年代的信徒。你知道的,整個圈子的人都只看得到彼此的臉,背對著外面的世界,從頭到尾都相信他們把所有的事物都看在眼裡。

像帕維爾‧科胡特或昆德拉自己那樣聰明的作家,也被掃進了信仰、執念和一個更大的集體敘事當中…那是更危險的順從;正因為如此一來就更加無法掌握這樣的罪行可能的規模會有多大了。……圍著圈子跳舞的知識分子那種難以察覺的順從,比起因為怯懦而做出自私的選擇,對這些被統治的國民來說,吸引力要遠遠大得多。

2008年有報導說昆德拉在年輕的時候(1951年)曾經幫警方監視告密,這個新聞在當時當然是爆炸性的黑料,和諾貝爾文學獎得主葛拉斯在2006年自我揭露年輕時曾加入納粹武裝親衛隊一樣震撼。

昆德拉的「黑歷史」,歷史學家不陷入二元對立的評判,史奈德說:

如果他曾經是一個思想忠貞的共產黨員,事實上他確實就是,那麼把他的懷疑報告給警方,確切就是他的道德義務。

半個世紀以來,我們一直把事情簡化成,每一個反對共產主義的人必定一輩子以來都是高尚的自由主義者。但昆德拉當年並不是一個高尚的自由主義者。他曾經衷心信仰史達林主義……如果我們想要知道在那樣的時空背景裡,何以共產主義正好就會吸引到昆德拉這樣的人,我們需要延展我們的同理心。

「簡化」的危險,也存在昆德拉自己的寫作中。美國小說家菲利普‧羅斯曾採訪捷克斯洛伐克另一位著名作家:伊凡‧克里瑪(Ivan Klíma,1931~)。羅斯問克里瑪,為什麼捷克斯洛伐克讀者普遍憎惡昆德拉,一個出身捷克斯洛伐克,在國際間大獲成功的世界級作家?

克里瑪試圖解答,讀者覺得昆德拉用一種簡化的方式展示了他從前在捷克斯洛伐克的經歷,「他所展示的經歷,他們會說,與事實相悖,因為他自己就是那個政權下被寵愛的、受獎賞的孩子,這種情況一直持續到1968年。專制制度下的人民生活是極度艱辛的,昆德拉對此有清醒的認識,但那種艱辛的生活比他所展現的複雜得多。」

1968年布拉格之春,蘇聯的坦克開進來輾壓後,國內的知識分子如哈維爾入獄,克里瑪等作家被剝奪工作、住屋與發表的空間,只能去做粗重勞力工作養活自己,疲憊不堪一天回家後,想創作的心情已被消磨殆盡。流亡在海外的知識份子有些完全犧牲自己的生活,一心一意為國內被打壓的作家發聲,四處奔走在海外出版他們的作品。

昆德拉在1975年流亡到法國後,其後享譽國際,但他並沒有為國內受打壓的作家多做些什麼。克里瑪說:「那是昆德拉的權利──為什麼每一位作家都要成為一位鬥士呢?當然還有理由說,他用寫作本身已經為捷克斯洛伐克做出足夠多的貢獻。」克里瑪甚至很大器的說:「毫無疑問的是,他是本世紀偉大的捷克斯洛伐克作家之一。」