文|蒂莫西.穆雷(Timothy Murray) 《背後的故事》

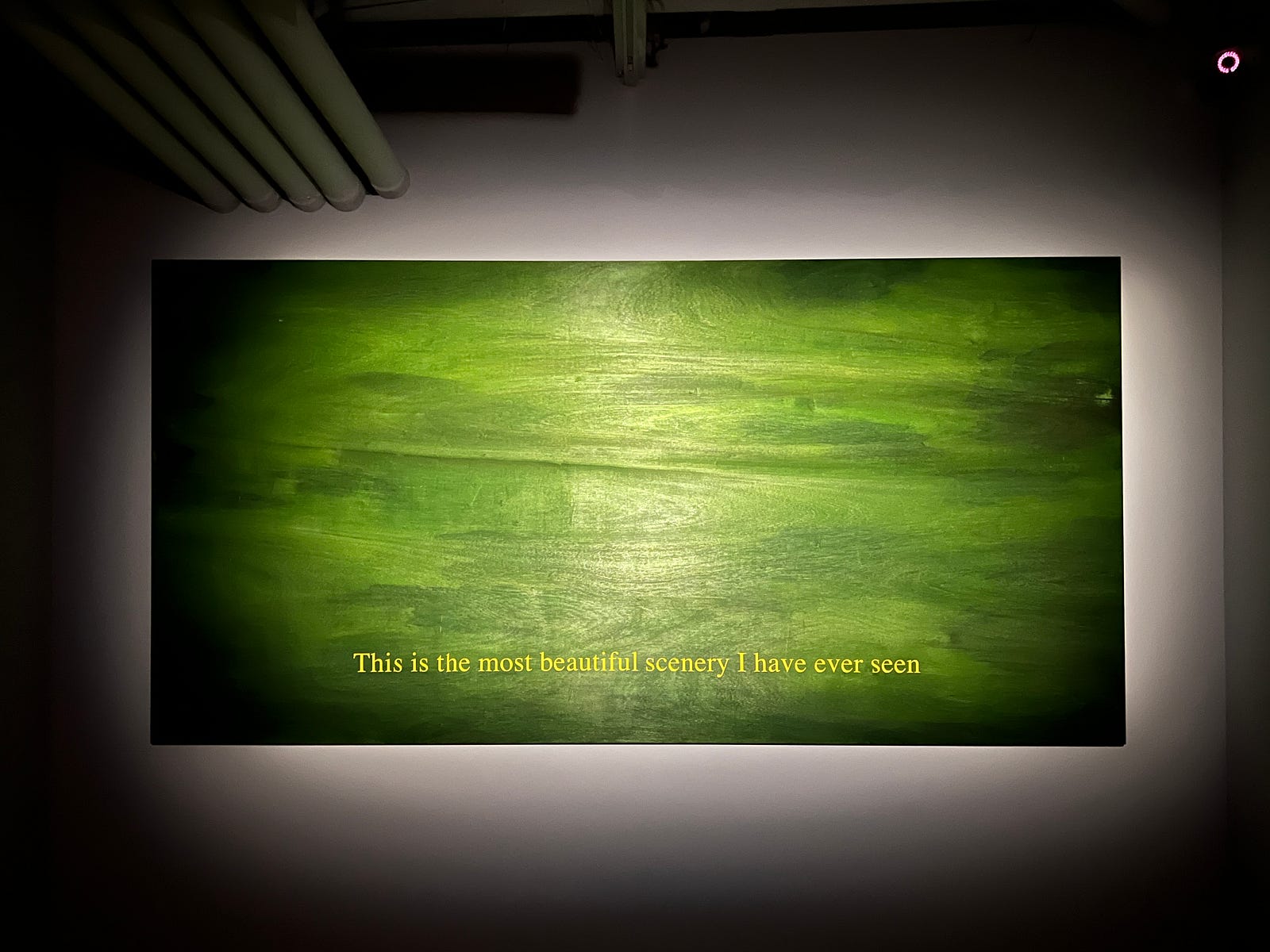

乍一看,徐冰的《背後的故事》運用優美燈箱,為觀眾提供了與中國山水畫歷史的一次詩意的互動。當走近引人入勝的藝術作品的巨大畫框時,觀眾可能期許著與這充滿明亮展櫃的著名經典作品進行對話。然而,當觀眾驚歎於陰影畫作的巧妙展示,發現形似鳥巢的外觀僅僅是無聲地模仿著與之對話的經典畫作的回憶和幻象時,這種錯覺很快就消失了。並非像歷史上的傳統山水畫,呈現在觀眾眼前的是精心佈局的自然之物構造出的令人驚歎的輪廓,水墨畫的筆觸成為其神祕的偽裝。光線從霧狀的磨砂玻璃背面射出,照亮著這些碎屑,從雜草和花,照射到褶皺的紙張上和廢棄的砂漿中,藝術家巧妙地擺放這些物品,勾勒出傳統山水畫的神祕幻影。這個故事的背景不僅是指在這霧狀的磨砂玻璃表面上所覆蓋的東西,也描繪出中國古典藝術在陰影中的繪畫史。

《背後的故事》所傳達的思想依賴於一個雙重視角。呈現在觀眾面前的光線與陰影的幻象,模仿著徐冰作品的磨砂表面上諸多加密的歷史淵源與材料背景。在此,這磨砂表面的邊界將人們對自然風景、藝術史、視覺理論、文化記憶與檔案實踐的混合共鳴聚攏在一起。進而,這件作品引誘觀眾跨越鏡像分隔的另一邊,穿過螢幕的平面,到裝置作品的背面去走上一圈。在此觀眾將發現一個去神祕化的事實——構成徐冰的藝術幻象的材料無非是生態環境中的碎屑,同時他們也將發現一排光線投射出了構成幻象奇觀的陰影。然而最重要的是,他們會發現粘貼在螢幕背面的樹枝和乾花,螢幕背後散落在地上的那些東西,其實是作品中尚未被藝術家採用的廢料,彷彿是為了用物質來對抗這種燈光表演的短暫。某些東西懸而未決,在這件裝框的藝術作品之外,但包含在其展示環境之中,尚未被使用的廢料,等待著藝術家和觀眾回來,它們並非不可避免將腐朽,而是通過創造性的再利用(recyling)和批判性的再加工這一附加過程,獲得可能的新生。當穿越這螢幕的想像的入口時,觀眾不再將目光停留在精細的筆觸上,而是將注意力轉向了工業廢料和生態的脆弱性上,正是這些構成了徐冰在藝術的表面上正在進行的回收再利用行為,也為哲學家們對於藝術的再利用本身的事件性提供了沉思的物件。

然而相反,有些評論家可能會傾向於將徐冰在作品中對電子藝術和再利用行為的混合,與最近媒體理論為強調藝術再現中的「深層問題」所做的努力聯繫起來。這將引發人們對《背後的故事》的構成材料中所蘊藏的一切進行反思:在人類紀元中,人類不斷地疏離自然。通過分析螢光燈照射之下半透明螢幕上的物質,或許會發現其中含有有害元素,一旦丟棄這些材料,將會危及構成壯麗的中國風景的植物群落。如果是這樣,同樣被搬上螢幕將是《背後的故事》中的「深層物質」投射的夢魘——廢棄的電子產品、電腦和電子顯示幕的肆意傾倒,使化學廢棄物正污染著中國、印度和東南亞的大部分風景。

這種探討深層問題的方法,或許可以將《背後的故事—7》中採用的那些廢棄物,與徐冰的大型裝置作品《鳳凰》的創作中對廢棄建材帶政治意義的再利用,聯繫在一起。為了完成這件劃時代的作品,徐冰將《背後的故事》的創作策略演變成一個更大規模的回收項目:將建造北京環球金融中心的建築廢料收集起來。最終的作品是一個大型裝置,包括兩隻28米長的大鳥,一隻為雌,一只為雄,總重達12 噸,內置了數百個LED燈,懸掛在高空,在一片熠熠生輝中顯得似乎沒有重量。《鳳凰》混合了徐冰和他的農民工團隊準備的一堆鏟頭、安全帽、輪子、鋼筋梁和竹製鷹架,大型工業手鑽使鳥的鼻子頗具威脅感。對於徐冰而言,此處的深層問題不僅僅是指龐大的環球金融中心建築項目的金融危機,他們使回收的廢材藝術化地從北京奢華建築區的廢墟之中飛升;這裡的問題也指向農民工的血和汗,他們在惡劣的條件下勞動,使彰顯金融力量的摩天大樓拔地而起。這一作品的創作靈感來源於藝術家對農民工生活和工作條件的不滿,在北京華麗的辦公大樓的閃耀下絲毫找尋不到這些農民工的血汗與犧牲的痕跡。因此《鳳凰》這件作品讚頌了農民工為了藝術的目的,再利用他們自己的工業廢料的集體勞作。徐冰曾希望把《鳳凰》這件作品安置在環球金融中心的摩天大樓裡,那將會使人們聚焦於權勢與貧窮之間的巨大反差。「我認為,利用垃圾和建築廢料來創作一件作品,可以使這座大樓顯得更加奢華。」或許因為恰逢全球金融危機的威脅,贊助商轉而反對徐冰的這一計畫,結果這件自全球金融衰退的灰塵之中復活的作品,最終在更容易進入的公共場所和博物館中得以展覽。

讓我們把目光轉回到《背後的故事》這一系列規模更為適度的作品上,在徐冰的陰影畫作的物質化形式中,灰塵本身就承載著物質的殘餘和精神的歷史,因為正是自然材料的逐步腐化,召喚出墨在陰影下的質感,同時也召喚出自然材料的構圖投射出的東西。這既肯定又否定,既是藝術的又是勞動的。徐冰曾帶我去北京的今日美術館看《背後的故事—5》,當美術館裡的參觀者在轉悠時,他突然靠近他的作品,儼然變成了一名園丁,這個舉動使我震驚。當觀眾站在作品背後欣賞時,徐冰將一塊把作品中的垃圾和自然碎屑粘貼到陰影表面上的破舊膠帶,隨意地重新貼了起來。對我而言最有趣的是,相比在重新粘貼前費勁地把表面擦乾淨,徐冰絲毫不去觸碰那個破舊膠帶上的殘膠。在此,破碎的痕跡為陰影畫作增添了更多的肌理層,這種方式強有力地將再利用行為與藝術創作結合在一起。

按照上述有關灰塵的思維線索,換一個截然不同的語境,徐冰也曾出色地使用紐約「9 · 11」襲擊時瀰漫在曼哈頓下城的殘留灰塵。在《何處惹塵埃》這件裝置作品中,徐冰在畫廊的地板撒上他在雙子塔坍塌後的第二週從中國城收集來的灰塵,當時他在布魯克林的工作室中如同看電影一般目睹了整個事件。以這種方式,這件作品不僅關涉襲擊事件中的物質痕跡,同時也毫無疑問地印證了在這一文化劫難後席捲世界的震驚與受到創傷的心靈餘波,當徐冰帶著這包灰塵——他的藝術材料——到威爾士加的夫巡展時,他不得不將其來源掩蓋。考慮到帶著「9 · 11」塵埃的行李可能會在機場過安檢時響起警報,徐冰想到將灰塵翻模成一個玩具娃娃的形狀,之後再把它研磨成粉末吹在畫廊的地板上。然而,與《背後的故事》系列作品一樣,這裡的深層問題的沉重背景,與徐冰超拔的精神融合於一體,他在作品中將「9 · 11」事件的灰塵作為一則禪宗偈子的否定性背景:「本來無一物,何處惹塵埃?」介於否定性的物質塵埃與肯定性的空靈文本之間,這一創作手法將藝術作品帶入另一個境界,正如徐冰所說的那樣,「物質世界和精神世界之間的關係,探索不同的世界觀所導致的複雜情境」。依循《背後的故事》的精神,即便是這件散發著悲傷色彩的作品,同樣既向前看也回頭看,既在精神層面也在物質層面運作。

同樣地,徐冰的《背後的故事》所指涉(gesture)的遠遠不止於最近對新唯物主義考古學的評論熱潮。《背後的故事》系列與《何處惹塵埃》這些作品都指涉近來評論界熱衷的對人類紀元以來的生態痕跡進行藝術性的分析,關注藝術如何見證生態和歷史的衰敗,因此任何對徐冰裝置藝術中的文化力量的詮釋,也必須意識到,他將物質考古學轉化成了富於活力的、不證自明的藝術創作材料。對於他的藝術實踐而言,關鍵在於用美學框架,通過展現與證實不同世界觀在現在與未來的能量,去豐富、潤色和延續充斥著物質的歷史。

回想一下催生《背後的故事》的歷史/物質的催化劑。這個系列作品的靈感最初來源於徐冰對柏林東亞美術館遺失的作品所產生的興趣,他被邀請創作一件與美術館藏品對話的裝置作品。在研究展品時,徐冰得知該美術館85%到95%的展品在「二戰」期間被蘇聯紅軍拿走了。這些作品仍然封藏於聖彼得堡美術館的地下室裡,從未被展出過。時至今日,這些畫作仍然是個敏感的政治事件,兩個國家仍就畫作歸還德國的問題爭論不休,令人想起在大部分博物館的藏品上所附加的無聲無息的社會—歷史衝突的烙印。《背後的故事》的靈感尤其來源於柏林東亞美術館館長與徐冰討論這一歷史檔案的複雜性時不經意的一番話:「我向您講述了許多近代的歷史,不過畫作自身的歷史又如何呢?我相信,這些畫作在到達柏林之前一定有過一段更悠久的背後的故事。」這裡所說的「背後的故事」所承載的,不僅僅是構成其表像的物質材料的深層考古學痕跡,同時是衝突和爭論背後的無形張力,這些衝突和爭論標記了藝術收藏與歸檔的遺產譜系,正是它們劃定著東西方的界限。因此,《背後的故事》系列的文化靈魂,或許就深深地植根於其材料的表層之下,即那些加密的藝術作品和文化偏執的傳奇故事所帶給我們的啟示,甚至歸還與展覽它們也仍然無法使之保持緘默。

蒂莫西.穆雷(Timothy Murray)

美國康奈爾大學比較文學和英語文學專業教授、人文科學系主任,羅斯.哥德爾森新媒體藝術檔案館策展人。著有《數字巴羅克:新媒體藝術與電影褶皺》(明尼蘇達,2008)、《接觸地帶:CD-ROM的藝術》(影像中心,1999)、《創傷戲劇:表演、視頻和藝術之中的種族與性別視角》(勞特裡奇,1997)、《像一部電影:螢幕、照相機和畫布上的意識形態想像》(勞特裡奇,1993)、《戲劇化的合法性:十七世紀英國和法國關於天才的寓言》(牛津,1987);他還是《模仿、受虐狂與滑稽劇:當代法國思想中的戲劇政治》一書的編者。此外,他還與阿蘭.史密斯(Allan Smith)合編了《復甦:早期現代文化中的心理分析與幻象》(明尼蘇達,1997)。他策劃的展覽包括「C理論多媒體」和「接觸地帶:C D-R OM的藝術」等。

更多內容請見《背後的故事》