在我待讀書單上撐最久的榜首是安潔拉・卡特的《馬戲團之夜》(Nights at the Circus)。其實我早忘記最初是由何機緣得知此書,甚至台灣書市有沒有人翻譯引進都不確定。但多年來實在太常聽聞,簡直如雷灌頂;某次在飛地書店看到簡中版的作者另一本書《焚舟紀》時又湧現我那榜首該消去的念頭。久聞必有因,姑且搜尋之,驚訝發現台灣 2007 年還真出過。絕版乃必然,非求借於圖書館不可。

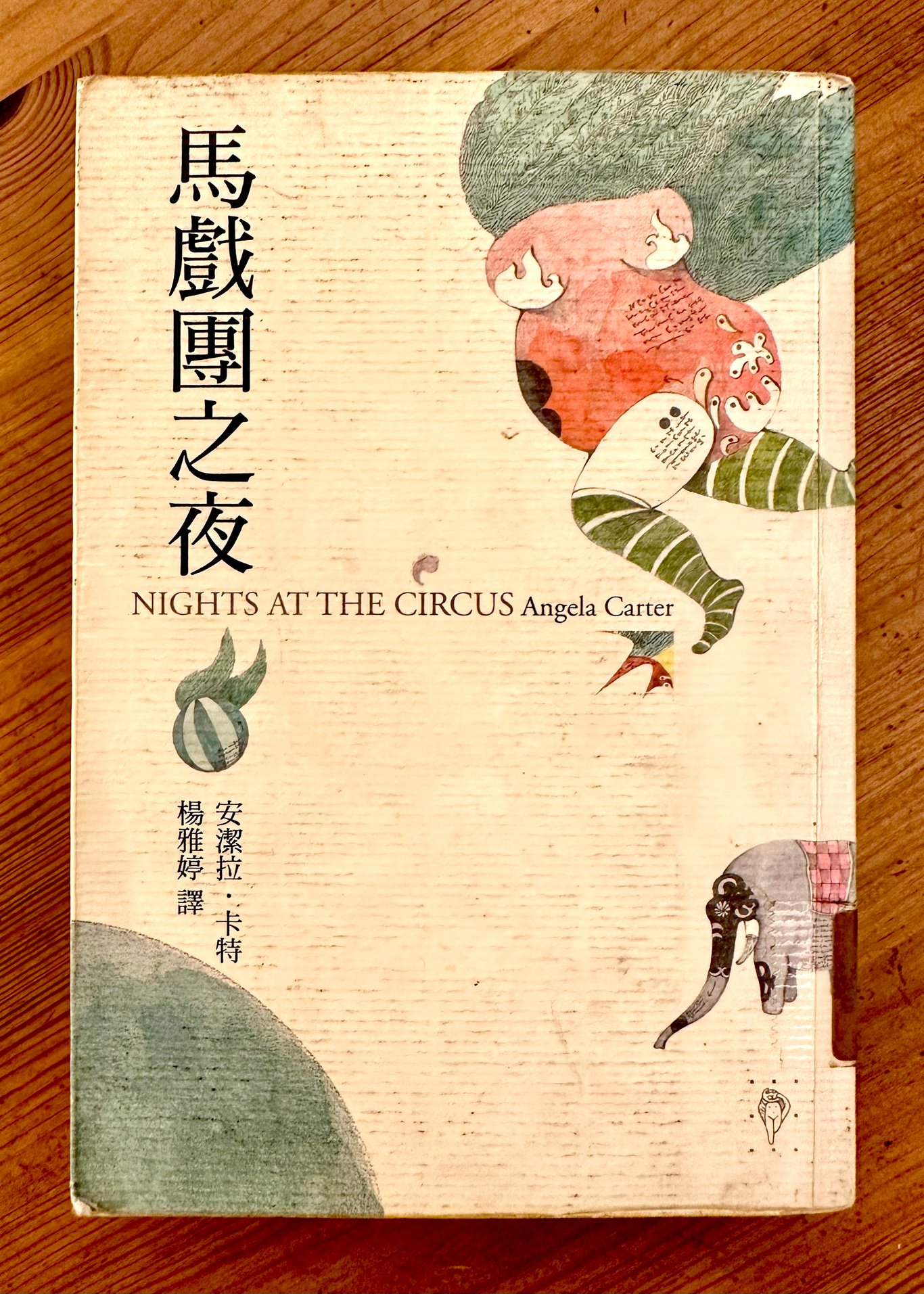

《馬戲團之夜》英文原著出版於 1984 年(本文縮圖即首版封面),我照舊在對作者一無所知的情況下來讀書。大約讀個五十頁就可以嗅到魔幻寫實氣息,而不知何故好像此文類若不把背景建構在真實歷史中就覺得少了點魔幻氛圍(可能是我個人偏好吧),因此以一個圍繞著馬戲團與怪咖秀的戲團班子為主要場景的故事順理成章地發生在十九世紀末的倫敦、聖彼得堡和西伯利亞的巡迴演出路上,讀者基本上就已經買單了。

隨著故事發展,漸漸明白《馬戲團之夜》好評之由來:女性意識,或稱女性主義也無不可。安潔拉・卡特以背後擁有豐厚羽翼的畸人飛飛,和亦友亦母的隨從莉琪兩位女性為主角,從容不迫地講述她們磕絆相持的賣藝人生,走過輝煌與落寞,經歷樓起與樓塌。蜿蜒曲折是飛飛的命運,也側記著傳統女性對於束縛的掙脫。故事中有一段殘酷的魔幻寫實橋段幾令人不忍卒讀。巡迴到西伯利亞的戲團在風雪中遭遇反政府份子炸毀火車,生死交關時一群甫越獄不久的女囚救了大家。這些囚犯來自某專門監禁女性的監獄,獄卒極其殘忍不仁。但她們仍想方設法避開監視,不擇手段接觸鄰囚以求慰藉,哪怕只是眼神交會時的溫暖。她們用血留下訊息,包括經血和從靜脈流出的血,甚至用排泄物,因為任何一種體液對她們來說都不陌生。她們用各式各樣的材料來畫,也畫在各式各樣的材料上,就像牢房密處那顆以子宮的血所繪成的一顆心。

如此將女性意識不鑿斧痕地深嵌進故事角落,是安潔拉・卡特引人入勝的手法。又如她將漸漸迷戀上飛飛進而自願以受人嘲弄的小丑身份加入戲團隨伴巡迴的男主角華爾斯,描繪成忍辱負重甚至遭逢失憶打擊終不悔的癡情角色,性別反轉意圖明顯而到位,這也可能是女性經驗的自書寫。她說:「絕望是小丑的忠實伴侶」,若把小丑代換成女性,傳統性別刻板印象也再成立不過。

說到傳統,書中她引了一段俄國文豪托爾斯泰的話:「女人就像酒瓶,一旦裡面盛裝的內容被喝光後,便可以就近方便地雜碎了事」,我雖找不到原句出處,但若真是從向來瞧不起妻子的托爾斯泰筆下出現也不意外。他性格中傳統沙文主義的一面,和作品裡——譬如《安娜‧卡列妮娜》——對傳統社會陋習的控訴,既是違和也是協和,設若把嫌惡妻子當成反傳統價值的話。安潔拉・卡特有時候就會來一句托爾斯泰風格的句子,就像莉琪說「中看不中用,就像某些女人的美貌一般」這樣,由女人口中說出,反而更能突顯自嘲與反諷意味。

故事尾聲將飛飛掙脫桎梏展開新生的場景設定至死境一般的西伯利亞,安潔拉・卡特別有用心。救贖是否在前方難說,但至少在那不會更險的險地,方能孕育「智慧」,莉琪如斯至盼。而飛飛畢竟還年輕,「希望」仍存於心中一隅,正如漂泊人生暫獲喘息後她對莉琪所說的:

一旦舊世界開始轉動輪軸,讓新黎明得以露出曙光,然後,啊,然後,所有的女人都將擁有翅膀,跟我一樣!她將永遠不用再忍受儀式的折磨,她將扯斷自己的心靈所鍛鑄的枷鎖,起身飛走。

【後記】吉本芭娜娜也有一本《馬戲團之夜》,但與安潔拉・卡特的《馬戲團之夜》毫無關係,甚至書中完全沒有出現任何跟馬戲團、怪咖秀相關的情節。真正受到後者影響的小說是凱薩琳・鄧恩(Katherine Dunn)的《怪咖之愛》(Geek Love),有空我再來聊聊這兩本書吧。