碧潭初夏,晨光柔和,風微。餐廳午後才營業,空間開放,椅子可以隨便坐。台北就是這裡好,不會圍封桌椅,非營業時間,遊人自便。

段大姐挺著她八、九個月的大肚子,艱難地坐下來。她腰受過傷,在學時打工勞損的,不能久坐。老同學了,有點責怪她結婚不跟我說,懷了孩子也不跟我說。

「哎唷子房,我沒想過要生小孩呢!」段大姐爽朗地笑著:「去年我媽媽過世,忽然覺得,當媽媽好像也很好。」生了孩子要留在台灣吧?畢竟是拿台灣身份證的了。台灣各方面都比緬甸優勝,孩子的教育、工作環境,緬甸沒得比。

「我想回去呀!我要回去。我們小學校長盼我回去呢,緬甸的中文老師很缺人。校長等我好多年了,我要回緬甸去的。」

然後,她看著我迷茫的眼神,講起一段令我在陽光中,毛骨聳然的口述歷史。

不受歡迎的緬甸僑生

學校老師不喜歡緬甸僑生。

說起來竟已是阿扁末年的事。我唸的大學實行導師制度,每位學生會分配給一位老師,每學期導談一次,了解學習和生活狀況。系上把僑生全部分配給同一位導師,我和段大姐是同一位老師負責。

老師約我們好幾次,東南亞僑生經濟環境不好,忙於工作,沒約成。老師決定逐個攻破,先約我,從我口中打聽其他同學狀況。

「呀那個段同學哩?她怎麼這麼忙?」老師發問時,已經預設了答案。

那年頭的緬甸學生,往往在入學後半年或一年神隱。據說,她們來台升學,目標不在學位,而是離開學校,到熟人那邊幫工,寄錢回家鄉。與我同學級有兩位緬甸同學,其中一位上學期結束後,三年半沒有再露過臉。

老師是老派和傳統的學者,視學術成績為第一位。多年學院生活,更加強她學究氣息,認為學生唯一應該做的事情,只有讀書。緬甸同學的情況她一知半解,加上大半學期都約不到僑生導談,不無埋怨:

「那為何要來讀大學呢?直接留在緬甸,出社會就好啦!」

「排華呀!」

我也是一知半解,緬甸是否排華、仇視華人,我根本完全不懂,隨口就說了:「東南亞好多地方對華人不太友善,聽說馬來西亞的學校,故意不教中文。想要讀中文,只能去獨中,可是獨中不能考當地大學。」

老師講理道,不固執,聽進去了,後來也約過段大姐導談,成見漸減。段大姐腰受傷後,她私底下曾跟我說,她可以負責段大姐的學雜費用。

我猜是因為這重因緣,讓我跟你比較熟吧?

「不是啦!因為你都會去上課幫我點名,所以我們比較熟。」畢業四年後,段大姐說。

新店媳婦

一直以為了解她,直到那天,才知道,我不認識她。

我知道她不碰茶類飲料,咖啡因會令她睡不着。她室友虱目魚,常常向我抗議:「子房你中午是讓她喝麥茶?她睡我上鋪耶。」冤枉,明明我中午在研究室,況且南部的麥茶根本糖水好不好。僑生之間互相介紹工作,選科,僑生家聚,也是我們兩人負責。

段大姐是少數如期畢業的緬甸僑生。她大一就表明,要回緬甸當老師。那時候說志向甚麼的,都很籠統,反正大家都有目標,也明白現實未必這麼走。畢業後,她留了在台灣。說要去大馬教書的我回了香港。

「現在老闆娘待我像親女兒,老公是店裡認識。老闆娘不讓我工作了!說我肚子太大啦!很擠呢。閒到我都慌了。」感覺像是安慰我這位不速之客。

「我有點羨慕呢,你現在這樣。」

「就還可以啦,還不錯。」 大學畢業後,段大姐在新店火鍋店打工。考慮到簽證吧,可能再待幾年,能拿到身份證。預料之外的婚姻,預料之外的懷孕:「以前我沒有想過,想都不敢想。去年媽媽去世,我想起她,要不我也來養個孩子,像她養我一樣。我真的好想她。」

聽說過她爸爸,關於她媽媽,還是第一次聽說。段大姐是家族裡較年輕的一位,爸爸將近六十歲生的小孩。是否都是同一個老婆,不得而知。讀大學時,大姐的爸爸沒能力幫助她,家族裡最支持她的,就是媽媽。

一般平民家庭,重視實務甚於學業。台籍緬甸導演趙德胤曾經說過:

『原來「會讀書」這件事,在台灣真的有好處!』

段大姐家裡,景況相似。畢業回去當中文老師,掙的錢也不多,段媽媽就是支持。

每逢過年,段大姐均回家鄉,和媽媽一起,到母校探訪。小學校長也常常照看段媽媽,成為人在異地的段大姐和媽媽之間的橋樑。懷念媽媽的方式,就是讓自己當上媽媽。

叛軍.逃亡.安居

緬甸華人,段姓十分普遍。傳說緬甸華人是大理段氏後代:「你知道段正淳嗎?金庸小說那個。我們家放譜上,有他的名字。很多華人的族譜都有。」

沒有考證過段大姐此話真假,但緬甸雲南頗遠,怎麼會?

「我們家原本在鄉下。」算起來,該是三十年前?或者二十多年前。段大姐與我同年,也許是上世紀80年代末,90年代初。那時,段大姐家族住在,緬甸邊埵某個鄉村。祖父是木匠,村裡的房子,均出自祖父之手。

突然某夜,叛軍來了!

叛軍到底是哪支軍隊?不知道。段大姐只記得,當時社會很混亂,政府軍、叛軍,甚至不知名的地方軍閥都在抓人。主要抓男丁。家族居住的村子,離戰場頗遠,應當是安全的。不知為甚麼有一天晚上,祖父領著家族,祖父的兒子們,祖母家的女人們,媳婦的外家們,一家族的人連夜摸黑上山。

只帶了簡單的家當,維生工具。很黑喔,山上很黑,晚上很冷。曉宿夜行。這樣走了一個星期山路。從山上下來了,在附近村莊,做點活,吃點飯,備點糧。再回到山上。

有沒有家人掉隊呢?從此留下來散落各地呢?才幾歲,不記得了。走了一個月有吧?有吧?終於到了城巿邊上。幸好祖父是木匠,很快建立起新的事業,蓋了新的房子。幸虧在城巿的邊上,段大姐讀書識字,不用挖玉石。

叛軍來了,大家都很怕呀!其實政府軍來也怕。誰知道誰是誰?小孩子不懂事,也會怕。事後回想,大人們早有準備,在探聽風聲。沒有人覺得自己能置身事外,徒手的平民老百姓,拿甚麼跟軍隊對抗?逃跑留給有準備的人?聽說,那夜村子給燒光了。也許在山上曾經看到火光,誰知道呢?

逃亡,難道是我們的宿命

關於逃亡,香港人很熟識。讀書、看紀錄片的震撼,遠遠不如一個你認識了八年的人,輕描淡寫,像沒事兒一樣,告訴你,她親歷的逃亡的記憶。

所有的輕描淡寫,烙在一個幾歲小孩內心二十多年。

那一星期,我腦海裡不停地顯現段大姐家族翻山越嶺的圖像。曲折的山脈,月色依稀映出隊伍的輪廓。叛軍臨村到城巿定居的過程,一句話說完;摸黑逃生的陰影,一生⋯⋯至少我是忘不了她那天的神色自若,慈祥地,彷彿了悟甚麼境界似地,述說著我認識她以前的人生。

翁山蘇姬上台後,段大姐帶著她兩個兒子回緬甸。小學校長終於盼到她回歸,她時不時秀兩個兒子的快樂照片,沙塵撲撲,無比歡樂。

段大姐喜歡翁山蘇姬,大學時她說過,印像中翁山是媽媽一樣的人物。儘管不相識,只透過媒體認識,翁山是希望之光,加上是女性。在父權主義的社會,這很不簡單。

我們讀書,知道歷史是歷史,現實是現實。現實能創造歷史,歷史卻改變不了現實。政變後,給她捎了一則訊息,她爽朗笑聲依舊:上有政策,下有對策。

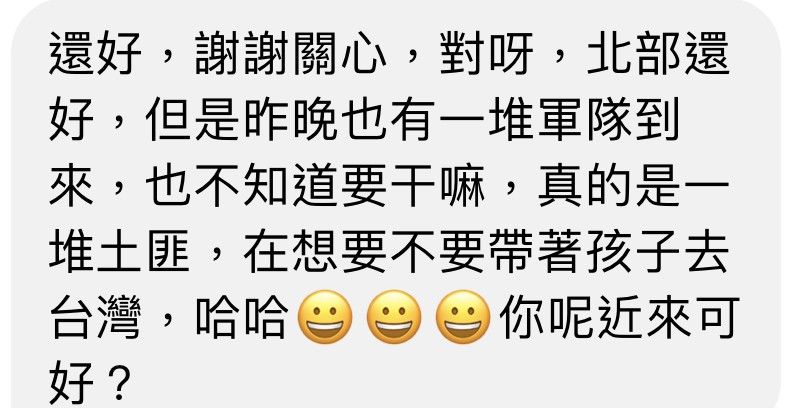

過了幾天,軍隊出動,她這麼說了:

想說一句不好,但我們又有甚麼資格說不好呢?回台灣,讓我們在最初相遇的地方重聚,也不壞呢!