我大概在一兩年前讀了《三大叔樂活退休術》。當時正面臨某種中年焦慮,也在思考何時能夠退休。心情雖然低迷,但閱讀這些「台灣第一代退休實踐者」的經驗談,反而讓我更早開始構思退休藍圖——退休後要做什麼、財務如何支撐、以及健康該如何維持。這本書大致都涵蓋到了。

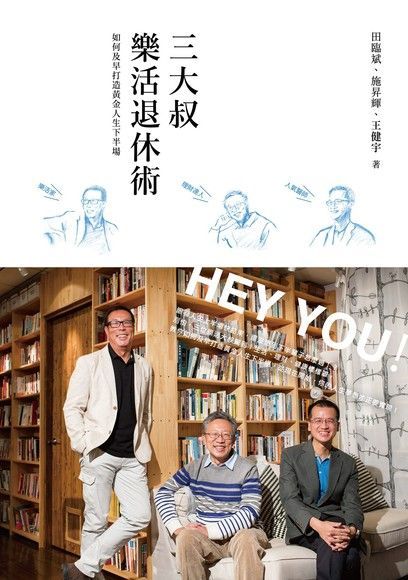

首先是田臨斌(外號「老黑」)。他可說是台灣最早的一批 FIRE 實踐者,過去曾任殼牌總經理。退休後他沒有回台北,而是搬到高雄,過著「異地退休」的生活;他甚至當過街頭藝人,和太太搭郵輪環遊世界。他把寫作當作退休後的「職志」,因此出版了許多作品,這本書也是其中之一。

接著是施昇輝。他說自己 43 歲在券商被迫離職,之後乾脆不再找工作。當時手上大約有一千萬存款,房貸也已清償,便以股票操作支應家用。金融海嘯之後,他更簡化投資法,長期以 0050、後期也以 0056 等指數型商品為核心。2003 年退休到 2012 年,他出版《只買一支股,勝過大盤 18%》後成為暢銷作家,之後陸續出版了二十多本書,也在方格子開專欄。第三位是王健宇醫師。對我來說比較陌生,但他的提醒很重要——退休絕不只看資產負債表,更要把健康管理視為終身工程。他從慢活與預防醫學的角度,提供了維持身心平衡的具體做法。

這本書的總命題是:為人生的下半場打造「樂活退休的金三角」——財務保障、身體健康、以及有趣且有意義的生活。財務要建立穩定的退休現金流,確保基本生活無虞並保留追夢的餘裕;健康要靠運動、飲食與壓力管理來延長「健康餘命」;生活則要培養興趣與社交連結,形塑能讓自己感到快樂與有價值的日常。三者互相支撐,缺一不可。

在人生觀上,作者們主張用「上下半場」取代傳統三階段(0–22 歲學習、23–65 歲工作、65 歲退休)的切法。新的分水嶺大約在 40–50 歲:下半場不是「等著退休」,而是把學習/工作/休閒交錯進行。你可以同時是終身學習者、兼職工作者、志工或追夢人——退休變成另一個精彩階段的開始。

他們也提出「C 型人生」的概念:告別單一路徑,擁抱彈性與創造力。它包含轉職、兼職、再就業、創業或休長假等選項;更關鍵的是「追尋職志」——找到自己會做、喜歡做、並覺得有意義的事。當工作不再只是為了生存,而是回應內心的召喚,就更容易進入「心流」狀態,同時獲得快樂與自我實現。

書中引用澳洲安寧病房護士布朗妮·威爾(Bronnie Ware)整理的臨終五大遺憾,對我觸動很深:

1)沒有勇氣忠於自己去追夢;

2)把太多時間給了工作;

3)沒有表達內心感受;

4)與老朋友失聯;

5)沒有更快樂一些。

這些提醒我:退休規劃不只是錢的問題,更是心靈的功課。學會斷捨離、過簡單生活,幸福的定義不是擁有更多物質,而是擁有更多「可自由支配的時間」。減少不必要的物品與消費,反而能釋放時間與心力;培養獨處的能力,才能真正認識自己,也更能真誠地與人互動。真正的富有,不在銀行帳戶,而在於我們能用多少時間去過想過的生活。

財務面,施昇輝提出三個基本條件:

(1)擁有無貸款的自住房;

(2)有足夠的資產配置,建立穩定的被動收入來源;

(3)保險要到位(醫療險、意外險等),以降低突發事件的財務衝擊。

退休金估算可以用兩種思路交叉檢核:

- 「月生活費 × 12 ×(預期壽命-退休年齡)」的粗估;

- 或以「4% 規則」倒推需要的資產規模。實務上,可用現階段生活費的 70–80% 作為退休後需求的起點,並預留通膨緩衝以及 6–12 個月的緊急預備金。投資策略愈簡單愈好,避免過度複雜化。

總結來說,這本書把「健康、財富、過生活」拉到同一個高度。對我而言,它不只是一本談退休的書,更像是一份把人生重新排程的行動提醒——及早開始、厚積薄發,在下半場活出屬於自己的節奏與風景。