案發當年我十幾歲,因為原生家庭家暴的緣故,我原先是一名逃家少女,後來交了一個就讀台大的同居男友,那位男友多次對我施暴,甚至在2016年5月底至6月底期間,我被勵馨基金會安置。

因為原生家庭的種種裂痕,對當年的我來說,前男友是我在這個世界上,唯一的家人,所以即使他對我施暴,我也不想輕易離開他,甚至在2016年5月,我曾主動要求前男友殺害我,至少可以「死在愛中」來結束痛苦。

而吳俊成是當年提供我救助的朋友之一,當年為了避開男友施暴,他會幾次短暫地收留我,表面上會是依據其她的理由如此,比如說讀書會、講座等等,但實際上是為了保護我免於受暴。

2016年4月至7月間,他開始會對我有一些「踰矩」的身體接觸(我先不說這是不是性騷擾或猥褻),比如說在我精神疾病發作的時候,抱緊難過的我,順勢推倒把我壓在床上,說是要「安慰」我,但起初沒有更進一步幹嘛,而我當下因為思緒混亂,所以也沒有抗拒什麼的,只是告訴他這樣很奇怪,事後才告訴他這樣不舒服,但他都會告訴我那是關心我的方式,甚至反過來指責是我自己不抗拒。

有部分我必須強調,我很喜歡他「抱我」的感覺,這讓當時脆弱無助的我感到溫暖,但我並不喜歡他「抱我並把我壓在床上」的感覺,這兩件事情可以拆開來看。我也必須釐清,當年吳俊成他看著病發、痛苦萬分的我,很可能是出自於善意,才把我壓在床上抱緊,在我耳邊告訴我他在乎我。其實我也一直都相信他主觀上是善意的,但造成一個人嚴重的心理創傷根本不需要惡意。更重要的是,就算是事後明確告知不舒服,道歉並承諾下次不再犯不就好了嗎?為何要不斷重蹈覆轍?

吳馨恩:「你告訴我說,你想讓我知道你在乎我。你壓在我身上說,你那是在安慰我。我比較想問的是,你講這些話是真心的嗎?」

吳俊成:「對啊!當時的情境,剛開始確實沒有想要發生性關係,而且確實是在乎妳。包括再之前,網路上面陪妳聊天,那些全部都沒有任何的算計。然後妳後續把我塑造成我都是在算計整個過程,我覺得非常沒有辦法接受。」

吳馨恩:「我試著告訴你好不好?因為當下是在我狀況很糟,甚至可以說是病發的狀態,所以你把我壓在床上,對我來說,我當下感覺到的是,其實還滿絕望的耶!其實對你是失望的耶!」

吳俊成:「嗯。」

吳馨恩:「然後,你事後又說,我都沒有反抗,可是…」

吳俊成:「我沒有這樣說,我說妳有同意。」

吳馨恩:「蛤?我…等下喔!在你把我壓在床上的時候,我有跟你說『欸!你趕快壓上來!』有這種同意嗎?」

吳俊成:「沒有啊!」

參考資料:

當時的情境,把妳壓在床上只是要安慰妳

錄音檔:https://reurl.cc/9zalXa

逐字稿:https://reurl.cc/Qpxv0o

在妳生病時壓上去有同意也沒有同意,我是邊抱邊壓所以不是壓

錄音檔:https://reurl.cc/ObO2lD https://reurl.cc/M7eYaL

逐字稿:https://reurl.cc/XXzOdR

2016年7月24日,他一樣在我病發的時候,我告訴他我很痛苦,於是他抱緊我,告訴我不要回去找施暴的男友,並把我壓在床上,問我要不要發生性關係。是的,一開始我同意了,因為我想報答他長期以來對我的幫助,卻沒有多餘的經濟或別的能力。

故事這裡要先中斷一下,在撇開是否為性侵害之前,我先稍微提醒一下:首先,只要是在人困頓、受創的狀態下,與之發生性關係都有可能造成身心創傷;其次,我必須強調一件事情,就像社工/諮商師專業倫理會禁止與個案發生性關係,因為這並非對等關係下發生,而是利用救助/照護的權力地位如此。我知道不能用助人工作專業倫理去要求「一般人」,但至少這種行為是非常不妥的。究竟為什麼,會有一堆人認為,收留受暴婦女/逃家少女要求發生性關係是可以被接受的呢?

此外就是,在瑞典等北歐國家,他們並不認為「救助者跟受助者」之間可以發生性關係,在難民潮的時候,就有被討論過,人是否能跟剛逃離戰火、驚魂未定,且受到自己幫助的人發生性關係?許多人認為這是不該發生的行為,因為即使表現出積極回饋,也很可能是出自於害怕失去的恐懼或困頓下的報答之意,而非精神穩定真心同意。

後來發生的事情我們簡單看一下法律文件寫了什麼:

「被告(吳俊成)未在手指插入告訴人(吳馨恩)肛門前,取得告訴人積極同意,甚且未使用潤滑劑,為被告所坦認…然亦未事前向被告說明,難認被告對其進行肛交行為,係明知違反意願而仍為之。」(刑事部分)

「被告(吳俊成)辯解稱,以為剛開始僅系告訴人(吳馨恩)呻吟,亦未相違,縱告訴人所述為真,被告在告訴人僅口頭喊痛,而未及時停下,亦不排除其誤解告訴人僅系表達性交時身體反映及感受,而非拒絕之意思,此亦難達到確認被告有強制性交之故意。」(刑事部分)

「故於進行性行為之際,如一方突然表示不願繼續,明確表達後,對方即應停止進行之共識亦逐漸形成,但並不表示所有正在進行性行為之一方,只要說不,無論其情境為何,只要對方不立刻停止,即必構成犯罪。…從而在我國現今社會狀況下,一方表示不願或繼續性行為,他方誤解僅係羞澀或矜持而未立即停止非無可能。」(刑事部分)

「堪認兩造確因係第一次與對方發生性行為,仍在摸索、試探,又因初始未界定彼此身體界線及性交行為之範圍,是被上訴人(吳俊成)在兩造模糊不明之合意範圍內,未事先詢問上訴人之意願並得上訴人之明確同意,即以手指進入上訴人肛門之肛交方式,尚難認明知並有意侵害上訴人性自主權及貞操權之直接故意,或有何預見此舉將侵害上訴人之性自主權與貞操權,猶不違其本意之間接故意。」(桃園地方法院簡上字第126號民事判決)

「兩造初始雖就性行為有達成合意,惟就性行為之範圍並未清楚加以界定等情,業如前述,至就『被上訴人未事先詢問上訴人之意願並得上訴人之明確同意,復未經潤滑即以手指進入上訴人肛門』之行為,是否具有侵權行為之過失等節,實應探究被上訴人所負之注意義務標準為何,以及被上訴人是否有注意義務之違反,以資判定。則被上訴人作為僅具有一般相當性知識經驗之人,未必曾接觸肛交相關資訊或肛交經驗,在初次與身為跨性別者之上訴人為性行為之情況,主觀上是否能預見於未預先進行潤滑或採取其他防護措施之情況下,以手指進入上訴人之肛門,有造成上訴人不適或受傷之可能性,並能預見兩造在模糊不清之合意範圍內,互相摸索、試探之過程中,被上訴人對於上訴人所為之各種舉措必須逐一徵得上訴人之明確同意,始得為之,以避免或防止壓抑上訴人之性自主決定空間,尚非無疑。」(桃園地方法院簡上字第126號民事判決)

「是縱上訴人確因被上訴人以手指進入肛門而感到不適,亦未立即以可讓被上訴人理解之方式表達要求被上訴人停止之意,始致被上訴人誤解上訴人係在表達身體歡愉之感受,而未及時停止肛交行為,堪認兩造係因溝通過程中,上訴人實際欲表達之意思與被上訴人之認知與理解有所落差,始致上開誤解之情形產生。復自被上訴人正確理解上訴人表達要求停止之意後,立即停止並將手指抽出等情以觀,被上訴人於上開肛交行為過程中,確有持續注意上訴人之身心狀況及反應,始得以及時修正其對於上訴人之表達原先有所偏差之理解,而及時停止、未繼續對上訴人為肛交行為,尚難謂被上訴人主觀上有何違反注意義務之過失責任。」(桃園地方法院簡上字第126號民事判決)

雖然結果是我這方敗訴,但法院有認定幾個基礎事實:

1. 肛交未經詢問與取得明確同意

2. 沒有做潤滑等安全措施

3. 我在表示拒絕的時候,對方沒有正確理解

也因此對方反訴誹謗也是不起訴處分:

「以被告(吳馨恩)倡議之『性侵害應以積極同意為要件』之主觀理解,認未經積極同意即屬性侵害犯罪,表達對自身經歷之主觀意見,並非虛捏不實事項而指摘。」(107年度 偵字第30854號 桃園地檢署 檢察官不起訴書 第1頁 第17~20行)

「被告(吳馨恩)確實參與妨害性自主罪章有關積極同意之座談會,足認被告以積極同意為性侵害要件下,堅定認為事實上自己遭受性侵害之行為,則被告認定雖與現行法未必相符,為仍難認被告主觀上有傳述不實事項之主觀犯意。」(107年度 偵字第30854號 桃園地檢署 檢察官不起訴書 第2頁 第1~5行)

至於不起訴書中提及的「積極同意」為何,可以參考這篇文章,國外認為只要沒有經過明確同意,就屬於性侵害犯罪,並不需要被害人積極抵抗。另外文中有提到一個與本案有關的部分:「進一步地,如果行為人想要改用其他方式進行性交,譬如:想要從陰道性交改為使用按摩棒,或是改為口交或肛交等其他並非相對方原先所認知或同意的方式,行為人仍有另外詢問的必要。理由是,相對方同意某種性行為,不代表他/她同意其它形式的性行為。」

對方有明確表示我沒有同意肛交,卻很多人認為我是跨性別女性,生理上沒有陰道,所以理所當然會肛交,但這依舊只是個迷思。不像一般男女之間多半採用陰道交,由於肛交的疼痛與易感染性,就算是性少數族群也不是所有人都會選擇肛交,過往的研究指出,比如說這份本土跨性別研究或這份國外男同志與雙性戀男性研究,肛交比例大約在三到五成左右,比例上雖明顯高於一般女性,但仍舊不是多數採用的性行為模式。而且我真的想問,為什麼我要事先猜到對方想要肛交?還要事先主動告知不想肛交?請問哪個異性戀男性有在性行為前主動告知過女伴不想被插入肛門過?

我不知道各位怎麼想,也許你們不見得認為這是「性侵害」,而認為只是「溝通不良」、「性事不合」或「第一次性行為不舒服」,但請試著站在我的角度思考:我確實有同意口交,但對方根本沒有告訴我他想肛交,我也沒有同意肛交,過往又沒有肛交經驗,而且對方沒有做安全措施,我感到疼痛,當我要求停止後,對方又誤以為我是在高潮什麼的,所以沒有及時停止。無論你們是否認為這是「性侵害」,這都是很恐怖的事情。

參考資料:

搞不好妳真的是歡愉的啊

錄音檔:https://reurl.cc/oDAj9Q

逐字稿:https://reurl.cc/6gx8ly

吳馨恩:「嗯,但是我當時確實是不舒服且試著想要跟你表達。」

吳俊成:「我~沒有看到你試著想要表達這一部分。」

吳馨恩:「你說以為是呻吟。」

吳俊成:「蛤?」

吳馨恩:「你說以為是呻吟,而且你自己也說你從來…..」

吳俊成:「應該就是呻吟沒有錯啦!妳有證據證明那不是呻吟嗎?妳現在也沒有證據。」

吳馨恩:「那麼你有證據證明那個只是呻吟嗎?」

吳俊成:「沒有啊!」

吳馨恩:「對阿!」

吳俊成:「所以我為什麼要承認什麼什麼什麼。」

吳馨恩:「嗯,那至少承認……」

吳俊成:「我為什麼要承認我有知道什麼什麼你不舒服什麼的,妳現在講這句話,都是妳事後在講的。」

吳馨恩:「那你十一月三十日講了什麼,你還記得嗎?」

吳俊成:「講了什麼?」

吳馨恩:「你說,不是那麼快合乎我的要求。」

吳俊成:「(沉默)」

吳馨恩:「至少可以理解的是,我試著跟你表達的時候,你接收到的訊息是,你當下以為我是歡愉的,但其實我是不舒服的……」

吳俊成:「搞不好妳真的是歡愉的啊!」

吳馨恩:「你沒有問過我。」

吳俊成:「@#&」

吳馨恩:「呃,俊成,你沒有問過我。而且你沒有做安全措施,你直接插進來我會痛。」

吳俊成:「(沉默)」

吳馨恩:「我真的不舒服……」

吳俊成:「如果沒有任何,如果妳沒有任何的心理準備。欸妳當時問題是完全躺著的,所以妳覺得是其他的方式嗎?妳覺得那樣的,妳的姿勢是……妳有預備好其他的方式嗎?」

吳馨恩:「所以其他的方式是什麼?」

吳俊成:「我不知道阿~妳知道妳當時的位置,妳當時身體擺放的位置就是完全是躺啊!」

吳馨恩:「嗯哼?」

吳俊成:「……」

吳馨恩:「所以你覺得這樣就是同意肛交的意思嗎?」

吳俊成:「我沒有這樣講!」

吳馨恩:「對阿!」

然而,事情起初,我也沒有認為這就必然是性侵害,甚至也沒有要提告,我也不知道是不是大家第一次性行為都是這樣,但感到混亂與痛苦是真實的,甚至起初我也認為只是情感問題,主動跟他道歉是自己「暈船」(投入感情)了,這部分對方後來的訴訟有拿出來用,而且確實對我滿不利的,但為了釐清自己的感受,我跟對方說我想跟醫師與諮商師說,而對方要求我不能跟諮商師與醫師說。

接著,我的狀況才開始持續惡化,外加我十四歲的時候有發生過類似的事情,當年因為跨性別身分不被接受而被家暴,所以選擇離家出走,被給我食物的人猥褻。後來檢察官更是因為我「沒有抗拒行為」為由,所以用了較輕的刑法227「與14歲以上未滿16歲者為猥褻行為」而非較重的刑法224–1的「加重強制猥褻」去處理。當時我就知道司法流程根本不會看見我的無助與絕望,試著想想,那種情境之下,各位真的敢/能拒絕幫助自己的人嗎?

在本案發生之前,我就在《女人迷》上撰寫過這件事情,在後來的心理治療過程中,逐步釐清這件事情,其實這才是導致我崩潰的主因,不合意的部分反而不是造成傷害的主因。不僅因為兩案有太多相似之處:家暴、幫助者,同時,更是因為吳俊成一直都知道我童年遭遇,卻還是做了這種事情,讓我感到被背叛。不過這段沒有寫在判決書裡面,一來法官並不認為跟案件有關,二來律師也叫我不要提及此事,因為她案創傷反而對訴訟不利。

這邊再稍微暫停一下:確實,創傷觸發這種事情,很難說是誰對誰錯,過往也發生過,男女朋友在性關係中,男方要女方叫他「爹地」,由於女方小時候被父親亂倫,所以精神失常誤傷了男友的案例。「在做愛時,倖存者不只會一再浮現因特定刺激所引起的『閃現畫面』,更有一種被壓制與被強迫的感受」《從創傷到復原──性侵與家暴倖存者的絕望與重生》p.124

反正,接下來我們試圖要談和,我的其她朋友都勸我不要,但吳俊成不斷告訴我他在乎我們的關係,所以我堅持要有專業第三方介入,他堅持要兩個人私下處理,在2016年11月一次的爭執之下,他拿菸灰缸丟我,並告訴我:「反正沒丟到,妳告不成傷害罪的。」後來,他又有一次掐了我的臉,但第二次是我說了「那乾脆讓我死給你看!」他才動了手,所以我也不會說就完全是他錯。這段期間,也就是2016年11月至2017年4月,我確實沒有使用物理/肢體暴力,但我不敢說自己就沒有施以精神或言語暴力,直到2017年5月2日我才第一次使用肢體暴力。不過,我也要說的是,他也很無助, 不知道怎麼處理這種事情,但他越是動手,我的精神狀況就越失常。

吳馨恩:「你還說丟菸灰缸沒有丟到,不會被我告傷害就沒有什麼大不了的。」

吳俊成:「沒有,妳誤解我講的那句話的意思了。我從頭到尾丟菸灰缸就沒有要丟妳,我只是要丟妳的方向,我沒有要丟妳。」

吳馨恩:「所以,你會掐我的臉,也是因為受到很大的情緒壓力嗎?」

吳俊成:「……對阿!」

吳馨恩:「我沒有要歸責你的責任啊,但是,我只是希望你知道說,你確實有動手吧?」

吳俊成:「嗯,對,如果扁妳沒有法律責任的話,我早就扁妳了。」

吳俊成:「妳要,妳要我要回去面對…面對無限的暴力的循環,我本來就容易因為非常小的事情,都可能會變成我的地雷,然後,然後爆炸憤怒。」

吳馨恩:「然後,就動手了嗎?我不是在講你跟我的事情,就你剛剛講的,你自己跟別人的衝突,也發生啦!」

吳俊成:「如果沒有扁妳,妳知道是為什麼嗎?純粹只是因為…如果沒有到可以主張正當防衛或其他巴拉巴拉巴拉,如果是很枝微的妳說什麼妳有動手我有動手,或是咆哮或是摔東西那一種,妳根本就也告不成的東西….,我只要搞到,我不要被告傷害而已。」

吳馨恩:「嗯,但是你那時候…」

吳俊成:「我根本就不Care要不要扁妳這件事!」

參考資料:

菸灰缸只是要丟妳的方向

錄音檔:https://reurl.cc/Na9WXe

逐字稿:https://reurl.cc/oDAaWV

不堪情緒壓力才會掐妳的臉

錄音檔:https://reurl.cc/RdmN0Z

逐字稿:https://reurl.cc/zyEd2e

我根本就不Care要不要扁妳這件事,不要被告就好

錄音檔:https://reurl.cc/zyEV8k

逐字稿:https://reurl.cc/GkO39A

沒有法律責任早就扁妳了+我早就想扁妳了

錄音檔:https://reurl.cc/1Qq9oX https://reurl.cc/ObnOp7

逐字稿:https://reurl.cc/GkO31Z

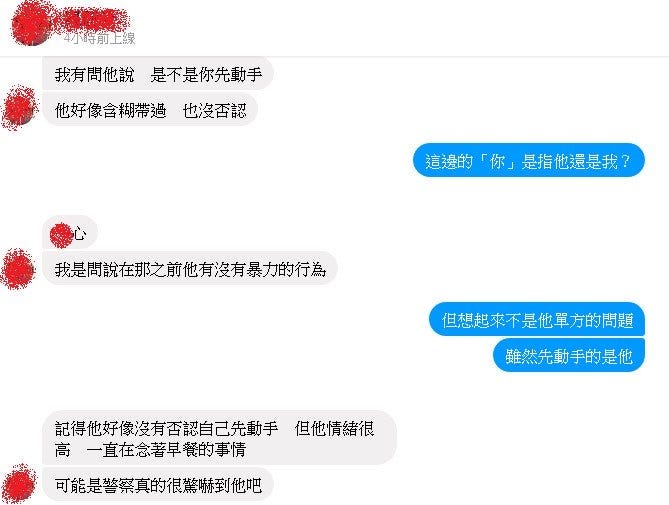

有的時候,動手完他會跟我道歉,然後下一次再動手。雖然說,先動手的是他,前幾次我還完全沒有動手,但我認為自己也有錯,所以我跟他說們都要承認錯誤,但我得到的回應往往是這種威脅。

吳馨恩:「我只會承認我有做這些事情,然後我也希望你可以承認,你也有做這些事,就這樣,沒有誰對誰錯的問題,就是這樣。」

吳俊成:「那些肢體衝突,以我的、很低落的道德觀,根本就不覺得有怎樣。」

吳馨恩:「好。我接收到你的訊息了,那…謝謝你願意講這些事情。」

吳俊成:「如果我的道德觀非常的高標,我為什麼會以前,從高中時代就開始,去不斷用暴力去解決任何的事情?」

吳馨恩:「嗯。那我告訴你好了。」

吳俊成:「我不希望我跟妳的對話,讓我控制自己的情緒,回到以前沒有辦法控制自己的情緒的狀態,好嗎?」

吳馨恩:「可以啊!」

吳俊成:「我希望妳不斷在激怒我。」(這邊應該是口誤,其意應為「我希望妳不要再激怒我」)

接著在2017年1月10日發生了另外一個案件(參見曾柏瑋乘機猥褻及濫訴騷擾事件始末與法院文件全文),我稍微節錄裡面對方告我誹謗不起訴的再議駁回書:

「雙方發生性行為前對話並非被告(吳馨恩)虛捏,發生性行為之際聲請人(曾柏瑋)有發覺被告很虛弱等節,應勘認定。惟自聲請人主觀方而言,固認為自己所言句句屬實,其確無違反被告意願而與被告發生性行為之情,然自被告角度思考,當時被告身體不適、意識模糊,且情感脆弱,均為聲請人所知悉,聲請人所稱只聽到『隨便你…』,但未聽到後半段語句云云,不無可能為卸責之詞,被告主觀上認為自己並未同意與聲請人發生性行為,實係遭聲請人性侵害,進而撰寫文章對外抒發,固非全然無使聲請人難堪而妨害聲請人名譽之意,然其內容既無不實,且非僅涉私德而與公益無關已如前述,自而無從令負誹謗罪責。」(台灣高等檢察署 107年度 上聲議字 第6643號)

簡單來說,當天我告知曾先生自己低血壓發作,但對方還一直盧我要不要性交,當年我已經沒有生存動力了,原生家庭、前男友、救助我的人一而再、再而三的創傷,當下我選擇了放棄抵抗,我說了:「隨便你,沒有大叔的世界,一切都無所謂了!」這句話提及的「大叔」,是當年除了吳俊成之外,另一位提供我庇護的重要他人,2016年12月底因不堪精神負荷離開了我,我的世界完全陷入了絕望。不過我也必須承認的是,當下放棄抵抗,確實有部分,是我想乾脆放任對方傷害我,再告訴那位「大叔」我的慘況,希望他能回到我身邊來。但這不代表曾柏瑋能在我低血壓發作時,對我做這種事情。

2017年1月23日,我到吳俊成家裡割腕自殺。自此之後萬劫不復,陷入一種循環,他對我動手,而我自殺給他看,這樣持續了許久。這邊我稍微說一下,我認為自殺給對方看是種精神暴力,所以這些事情他也有受到傷害。

「惟其(吳馨恩)當時係持刀割腕,並未對告訴人(吳俊成)有揮舞及刺殺行為,尚無對告訴人生命及身體惡害之通知,核與恐嚇罪構成要件不符。」 (台中地檢署 108年度偵字第9493號 檢察官不起訴書)

2017年3月4日,我到中部共生音樂節淋汽油在身上,想要以死明志,但未果告終。

「告訴人(吳俊成)於偵訊時證稱:當時伊在臺中市民廣場舉辦活動,被告走過來距離伊2至3公尺處將汽油灑在身上,揚言要自焚,後由其他成員報警,要求我離開現場,由工作人員處理等語。而該件經本署檢察官以106年度偵字第11419號為不起訴處分,而自該案調查結果認定被告僅係引起社會重視,其主觀上並無恐嚇告訴人之犯意,且被告客觀上亦無對於告訴人之生命、身體為惡害之通知,是被告之犯行核與恐嚇罪之構成要件不符。」(台中地檢署 108年度偵字第9493號 檢察官不起訴書)

2017年3月18日,我再次到吳俊成家自殺,想要以死明志,一樣被吳俊成阻止。

「惟依被告(吳馨恩)文章主要內容系在陳述受性侵害者訴諸法律後現實困境,令被告心灰意冷,而於文章最後才有上揭文字,惟內容並無任何恐嚇告訴人(吳俊成)之言詞或文字,參以被告先前曾至告訴人之上揭住處及辦理活動場所自殺之情形,則依該文章所紀載之內容觀之,被告辯稱要持刀之目的是要以死明志之辯詞尚非不可採信。是在文章內容並無具體對告訴人之生命、身體為惡害之通知之情形下,尚難憑該文章紀載上揭文字即令被告負此罪責。」(台中地檢署 108年度偵字第9493號 檢察官不起訴書)

從不起訴處分書中,可以看出我當年本來就知道性侵受害者的諸多法律困境,不僅是因為14歲之訴訟經驗,我被前男友家暴的那段期間,他動完手的十幾、二十分鐘之後,會哭著跟我道歉並要求發生性關係,說這樣我們就能和好如初,處於長期受暴的恐懼並想安撫對方的心情之下,我確實會答應跟他發生性關係,這種狀況持續數個月,對我的精神負擔非常之大,但這不會構成法律上的性侵害,因為我前男友「主觀上沒有想性侵我」且「在性交當下沒有施暴」。

所以,我也不是不知道,吳俊成對我做的很多事情,在法律上根本求助無門。像是「他把生病的我壓在床上」之行為,就無法成立刑法225的「乘機猥褻」構成要件,因為法律上的「猥褻」必須是「在客觀上足以誘起他人之性慾,在主觀上足以滿足自己性慾之謂。」,單純「壓在床上」幾乎不可能構成猥褻;然後,「收留逃家少女/受暴婦女要求發生性關係」這種事情,只要被害人年滿16歲,根本無法可罰,法院並不會引用刑法228的「權勢性交」去懲處這種「私相救濟」的案件,是真的完全沒有先例;而且刑法221「強制性交」的部分,可以參考一下關於婦女新知基金會的「關於『少女說不太小聲,法官判無罪』之二審判決聲明稿」, 「告訴人甲女僅有口頭上說『不』,並無實際行動阻止被告之行為」 判決潘男無罪(引自臺灣高等法院臺中分院100年度重侵上更(二)字第25號刑事判決),當時早已參與婦女運動的我,也知道存在這些判例,所以我當然感到絕望。

2017年3月底,在反覆受到對方暴力對待,以及對方不斷告訴我「把我壓在床上『安慰』與『部分不合意的性行為』很正常」的情況下,精神失常的我性騷擾了對方,我想這確實是事實,但這同時也是創傷反應,兩件事情不會互相抵消。有幾段可以放在一起看,這是他的錄音檔:

吳俊成 :啊!不要壓在我身上啦!

吳馨恩:那天你也是

吳俊成 :不要壓在我身上啦!(他整個人壓在我身上,超誇張!)

吳馨恩:那天你也是,你自己也壓到我身上,哼

吳俊成:起來

吳馨恩:好啦,俊成……(還是壓在我身上)

吳俊成:起來

吳馨恩:又沒關係。俊成,很久不見了,這樣抱你不行嗎?(夠了快放開!)

吳俊成:NO

吳馨恩:什麼?

吳俊成:NO

吳馨恩:為什麼?為什麼不行?原因又不一樣,我這樣抱俊成的原因只是因為……有很多很多的,或是一時情感上的因素,我對他是認真的,反正我們也是抱抱而已(拜託,我重頭到尾都沒要給你抱的意思,放尊重!)可以幫你擠那顆粉刺嗎?(幹,有什麼毛病啊?)

然後,這裡是我的錄音檔摘錄:

吳馨恩:「你告訴我說,你想讓我知道你在乎我。你壓在我身上說,你那是在安慰我。我比較想問的是,你講這些話是真心的嗎?」

吳俊成:「對啊!當時的情境,剛開始確實沒有想要發生性關係,而且確實是在乎妳。包括再之前,網路上面陪妳聊天,那些全部都沒有任何的算計。然後妳後續把我塑造成我都是在算計整個過程,我覺得非常沒有辦法接受。」

(分隔線)

吳馨恩:「當時,我不是告訴你我很痛苦,然後那時候你告訴我說:『我抱緊妳是因為…妳說妳痛苦,我想讓妳知道我在乎妳。』你還記得你有講過這句話嗎?」

吳俊成:「然後咧?」

吳馨恩:「然後你把我壓在床上。……到這邊,你有什麼意見嗎?」

吳俊成:「我不覺得那是『壓』。」

吳馨恩:「你人就在上方,你還說那不壓?人只會往一個方向。」

吳俊成:「可是我不覺得那是『壓』。」

吳馨恩:「可是你人就在我的上方啊!對吧?你人是在我的上方,對吧?」

吳俊成:「我沒有整個人壓在妳身上吧?」

吳馨恩:「所以是半個人?這也太獵奇了吧!你壓我是一邊抱我一邊壓我欸!」

吳俊成:「對啊!那就不是整個人壓上去啊!妳用的字就是整個人、整個全身的重量壓上去啊!」

我沒有要合理化自己的行為,但放在一起看會比較清楚怎麼了,當年我徹底發瘋了,我很難跟各位解釋創傷反應如何運作,我也不是這方面的專業,但我認為,至少可以看得出來,那已經不是原先的狀態了。因為,除了這種狀況之外,我還會誘使吳俊成跟前男友對我施暴,甚至有幾次被吳俊成或前男友動手,我還會病態地笑出來。當時我在複製他對我造成創傷的行為,比如我在生病時把我抱緊壓在床上(對話錄音)。

吳馨恩:「但就算它不符合,現行法對於猥褻的定義好了,你知道這樣其實很不好嗎?」

吳俊成:「妳後來對我做過一樣的事情,而且我明確叫妳起來。」

吳馨恩:「不不不不不,有些事情是你先對我這麼做的不是嗎?」

吳俊成:「然後妳要合理化?」

吳馨恩:「這不是合理不合理化的問題,我覺得當下的狀況是,因為你先對我做過這些事情,所以我這麼做的時候,其實是精神狀況已經有問題了。」

不僅如此,他指控我對他說:「你要對我做什麼都可以!」等語,我當年一直不想承認,但確實我在誘使對方再次傷害我,因為這讓變得可控,也覺得可以掩蓋上一次的不好經驗。我把這些錄音檔給醫師看過,他們也指出這是一種創傷反應(再次強調我沒有要合理化自身行為),人受到性傷害後,無論對方是惡意還是會錯意,人我(包含身體)界線會被破壞掉,有些人會透過濫交、從娼或BDSM等方式,讓自己取回身體的主控權。而我的狀況有部分,就是透過引誘對方再次傷害我,或是複製他對我造成嚴重心理創傷的行為。

「專家都知道,性暴力受害者會在無意識間重演過去的創傷,因此通常會有較活躍的性生活。他們希望複製過去,讓自己置身於不堪回首的悲慘狀況,透過『完成當時做不到的事情』或『說出當時說不出的話』,終結一切。他們想要透過複製相同的狀況,終結無法逃避,也無法面對,只能僵直地承受侵害的自我感覺和情緒反應。」《十三歲後,我不再是我-從逃避到挺身,性侵受害者的創傷修復之路》p.114

「在另一個個案裡,一位小女孩長期被繼父性侵,而因為無法預測繼父什麼時候會性侵她,讓她無時無刻活在恐懼中,於是,她開始主動『勾引』繼父發生性行為,因為,這樣她至少可以擁有掌控權─控制性侵發生的時間,讓她其他時間不需要這麼擔心害怕。」〈長期被性侵的小女孩,為何主動「勾引」繼父?諮商師道出,受害者不反抗的背後原因〉

而且仔細檢視吳俊成的錄音檔,會發現一個問題:

吳俊成:「那這樣子是性暴力嗎?這樣子是性暴力嗎?」

吳馨恩:「你確實忽視我的感受也忽視我表達的意思。」

吳俊成:「這樣子是性暴力嗎?你把溝通不良定義成性侵?」

吳馨恩:「如果從麥金儂的理論來看的話……可是…」

吳俊成:「你把溝通不良當作性侵?」

吳馨恩:「你知道內射……」

吳俊成:「你把溝通不良當作性侵?你知道性侵的刑度是幾年到幾年嗎?」

吳馨恩:「那你知道偷偷拔保險套在瑞士跟瑞典就是不能」(我在講什麼他在回甚麼?把溝通不良的性跟「惡意」拔保險套放在一起比較?)

吳俊成一直認為「溝通不良」就不是一種性侵害,他是從法律的角度去談,但其實早在美國1970年代、台灣1990年代開始,至少在教育與助人工作領域中,這種兩造因為認知差異發生的不合意性行為定義成性侵害了,稱之為「約會性侵」。不過,現行法確實很難處理這類案件,也常常發生校園性平會(由教育與助人工作背景組成)裁定成立,但地檢署跟法院(法律背景)認為只是「兩造認知不同」的案件。

我一直告訴他,我不想告他,我只想要一句真心的道歉,但是他不願意如此,所以我會跑去他家堵他要求他為此道歉(我有錄音)。這大概就是某些人說的「跟蹤」,但通常這不是常理或專業上中的定義,而且《跟蹤騷擾/糾纏行為防治法》草案,主要是規範「要求約會/交往/複合」等狀況,也有排除主張自身權益的狀況,比如別人欠錢不還去討債、要迫遷你家去堵都更委員進行抗議、到威權時代執政者家要求白色恐怖真相等,基本上不會受到該法處理。

吳俊成:「欸,我說,我取得過妳的同意哦!」

吳馨恩:「噢!可是你在插入我的時候我有說你可以插進來嗎,我沒有說你可以插進來,對我答應要幫你口交但我有叫你插進來嗎?而且我說會痛!你知道這件事。我連我男朋友都沒有插過我,你知道這件事情嗎?」

吳俊成:「妳說會痛我馬上就拔出來。」

吳馨恩:「不好意思沒有,我說好幾次會痛你都沒有聽懂我在說什麼,你自己也說你以為我在呻吟,你忘記了嗎?對話紀錄還記得嗎?你是在,我講了不是只有一次會痛,我講了好幾次會痛之下。」

吳俊成:「那妳去法院告,去法院告我啊!」

吳馨恩:「所以,你就算不是故意的,你能不能面對這件事?」

也許去別人家堵人要求道歉不對,但這種狀況要被跟去別人家要求約會/交往/複合相提並論,甚至被說成是跟蹤狂或恐怖情人之類的,我認為非常不公平就是了。

到後來,有一次他嗆了我:「不是所有性行為都會非常合意的,妳是低能喔!」才發生了一件事情,2017年5月2日我原想殺了對方,但我明白自己下不了手,因為他曾提供我那麼多照顧的人,我寧可死的是自己,所以我想殺了自己,因此帶著有毒植物去他家。

吳馨恩:「當天就是有一部分並不是完全合意的,你自己在通話、在對話紀錄裡有講這件事情 對不對?」

吳俊成:「不是 不是所有的性行為 都會非常合意的 妳是低能喔!」

吳馨恩:「所以你是說不合意也沒關係囉!」

吳馨恩:「所以你是說那一天你沒有潤滑就直接插進來 我跟你說會痛,然後你沒有馬上理我,你還動得更大力,問我會不會上癮,這件事情 是我自己的問題嗎?」

吳俊成:「我理解妳在講啥潲的時候我就馬上拔出來了!」

吳馨恩:「可是我在…….. 你知道我的感覺是什麼,可是就…這就是不是故意造成的傷害啊!」

就算是案發當下,就算我有殺人念頭,我也不是主動先動手的那方,因為我只是想要一句道歉而已,當然我先侵入住居是我不對,我也知道很多國家都認為,只要有侵入住居就構成正當防衛,大概是這樣: 錄音檔1 錄音檔2

吳馨恩:「你為什麼每次都把責任推在我一個人身上,你剛剛為什麼用踢的?」

吳俊成:「好!那我報警!來啊!找警察啊!找警察啊!」

吳馨恩:「不要踢我!」

吳俊成:「妳再碰我一次!妳再碰我一次!」

吳馨恩:「你每次都這個樣子,你每次都把責任推在…」

吳俊成:「妳可以跟警察說我踢妳!妳可以跟警察說我踢妳!」

吳馨恩:「所以現在事情都不處理了嗎?」

吳俊成:「妳…不要再拿武器。」

吳馨恩:「這是防身用的,你如果再踢我,你已經不是第一次對我動手了,我沒有打過你,也沒有做過像是你捏我臉的這個動作,我沒有對你動過手吧?」

吳俊成:「妳上次只有,我要把妳趕下車,是妳壓在我車上。」

吳馨恩:「沒有,我擋到後照鏡的時候你就直接打我的,你忘記了嗎?」

吳俊成:「我根本就沒有看到妳,怎麼知道妳在哪裡!」

吳馨恩:「那就是不小心打到的啊!你也該為此道歉啊!」

吳俊成:「我才不想道歉,妳他媽的,我再揮拳!」

「顯見被告(吳馨恩)當時並無持有刀械,而告訴人(吳俊成)當時亦無提出遭被告以強暴、脅迫之方式拉回屋內之證據,而就此部分並無相關錄音、錄影之證據,尚難憑告訴人之單一指述,即認被告涉有此犯行。」(台中地檢署 108年度偵字第9493號 檢察官不起訴書)

案發那天晚上,我吞下有毒植物(海檬果,一種印度賤民女性受性侵跟家暴後用來自殺的植物)自殺,被送到急診室,我的母親罵了我「人盡可夫」就像我14歲被猥褻那年,她來派出所接我一樣,也許她很難過,但她訴諸了羞辱,所以我選擇跑出去,到應召站賣淫,去重現自己的創傷。每一次接客,都會服用心絞痛藥物,由於我患有低血壓,因此會有死亡風險,希冀能如此「慘烈」地死去。我稍微說明當年的這種想法是怎麼產生的,那一年是小說家林奕含自殺新聞轟動的時候,我從小時候就知道因為自己的跨性別身分,我就算被性侵也很難獲得相同的關注或憐憫,14歲被猥褻的時候,警察還問我「是不是因為對方很帥才沒反抗?」這種話,我不認為換成一般女生會有相同的遭遇,既然無法死得像她那樣「淒美」,至少也要深刻地死去。

直到2017年7月2日,由於應召站因為主要都是未成年少女而被抄掉,之前服務我被前男友家暴的勵馨社工託人聯絡我,告訴我她不願意放手,我才離開那種環境。

2017年9月,我被三總跟長庚鑑定出患有嚴重的「創傷後壓力症候群」(PTSD),而且同時發現另一件事情,我自從2011年開始看精神科的一系列診斷「全部都是誤診」,包含憂鬱症、邊緣性人格什麼的通通都沒有,我應該從小被家暴跟猥褻的時候,就已經患上了PTSD而非其它精神疾病。

然後,我原本也沒有打算提告,其實是在妓院的姐姐,得知我的遭遇以及我從娼的理由後,告訴我不要待在這裡,勸我對吳俊成提告。且2017年底,我的朋友在告訴我,他過往有被性侵的經歷後,人就被發現陳屍在消波塊上,鏡周刊還有報導此事。當年我也有去新北地檢作證,檢察官告訴我「人都過世了,性侵案難以成立」,因此我選擇提告,充其量只是為了哀悼他的方式。

一直到訴訟結束,2019年12月5日,吳俊成才打電話向我道歉(音檔在這),並表示自己雖未經過同意,但他依舊主張這不是性侵害,而是「基於誤解的不合意性行為」,他是因為不想要有法律責任而未道歉(音檔在這)。

吳馨恩:「『不是所有的性行為都會非常合意的,妳是低能喔!』這是你講的,這是不對的。」

吳俊成:「妳就把前後的脈絡都刪掉啊!」

吳馨恩:「這句話的脈絡,就是你認為不合意很正常。」

吳俊成:「沒有。」

吳馨恩:「所以你覺得不合意是錯的?」

吳俊成:「沒有!」

吳馨恩:「應該說你覺得不合意是對還是錯?」

吳俊成:「沒有!」

吳馨恩:「應該說你覺得不合意是對還是錯?」

吳俊成:「不是所有性行為的不合意,法律都能解決、法律都會判有罪。」

吳俊成:「道歉什麼?」

吳馨恩:「比如說,你沒有經過我的同意,把手指插入我的肛門。」

吳俊成:「這我可以道歉,但我不是道歉過了?」

吳馨恩:「沒有。」

吳俊成:「那我道歉。」

吳馨恩:「好。」

吳俊成:「我不覺得這是強制性交,但是這是我有錯的地方,沒有事先溝通好性行為的方式,然後覺得麻煩,就沒有買潤滑液跟保險套,這是不對,但是這沒有到,錯到要被標籤成性侵犯。」

吳馨恩:「我知道你的想法了。」

吳馨恩:「事情在進入司法程序之前,你就可以做道歉的動作對不對?可以還是不行?好好道歉做不做得到?」

吳俊成:「做不到,而且這樣做對我非常不利。」

這個遲來的道歉已經等很久了,如果當年他勇敢地道歉,或者說有法律以外的處理管道(但要有專業人士介入),說不定這一切都不會發生。我沒有要合理化自己的行為,但也請不要再次消費我的傷痛了。如果可以從我們的故事學習到些什麼,我很感動,希望不要有人步上我們的後塵。