2021年底,我正式加入方格子,過去在一人設計師的團隊工作經驗,反而讓我好奇該怎麼與多位設計師合作。因此在讀書會中開啟了跟夥伴一起閱讀這本書的旅程。

協同設計,指的並不只是跟設計師合作,也包含與其他非設計師的合作方式。但其實本來的日常工作就是合作模式,所以書中其實並不是要求改變新的模式,而是重新檢視現在做的事,並且依照團隊或是利害關係人的不同,隨之調整做法。一般設計師關注的是產品交付後給使用者的體驗,這本書則是在討論如何優化產品團隊的運作方式,讓團隊養成良好的協作習慣。

與設計師的合作:共享所知、包容與信任

在團隊中,理解彼此的長處,信任每個人的專業與給予的回饋,並且在短板上相互協助,提供心理安全感,這些都是讓成員感受到自在,並且樂意參與討論的一種方式。我聯想到 Figma How we built the Figma design team 這篇文章,他們徵才前,先跟現有的設計團隊一起討論團隊現在成員的技能,評估每個人的擅長特質後,一起討論團隊未來成員的基本條件與期望的技能,再以此作為參考下去篩選面試者。這不只是可以讓現有的成員可以更清楚了解每個人的差異,透過團隊的多樣性,也可以讓大家從不同的切角下去解決問題。

與非設計師的合作:針對專案的理解程度,提供不同保真度的內容

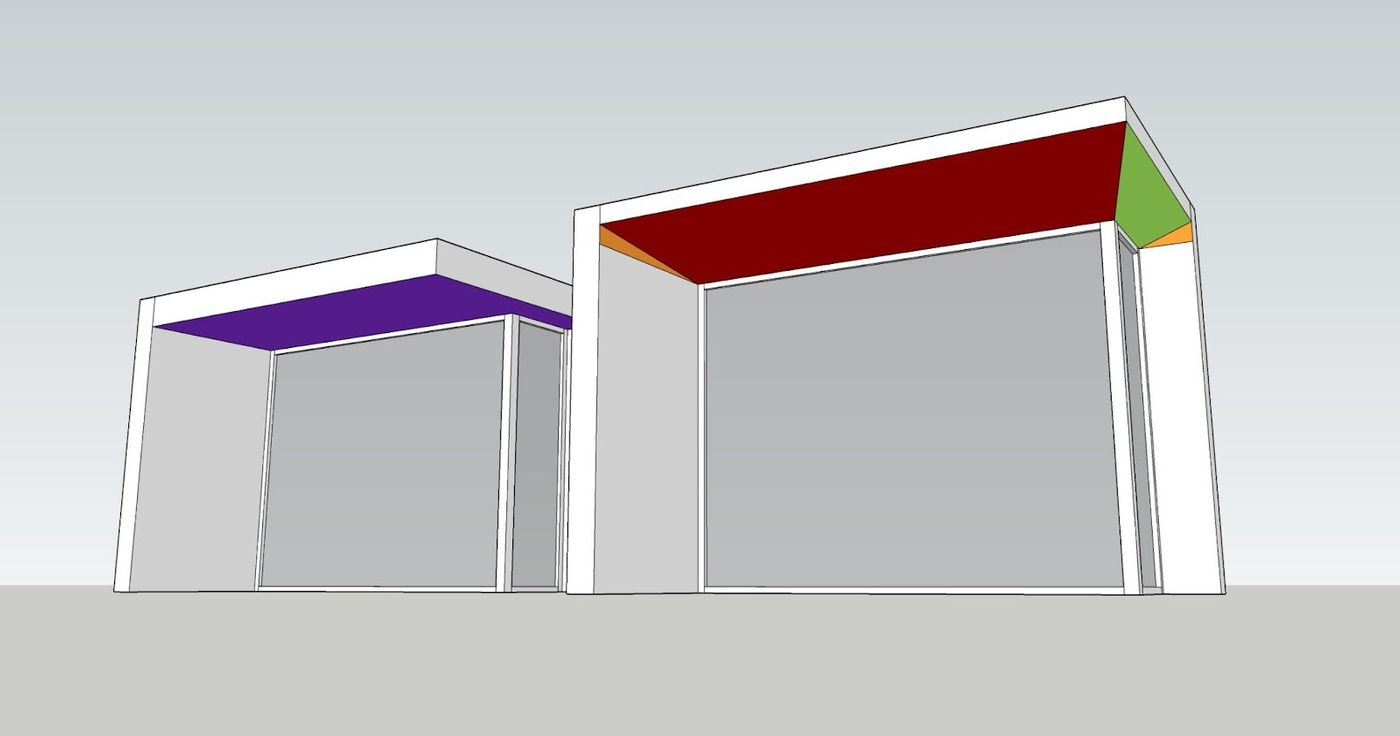

書中將設計模型所需要提供的保真度,由低至高低分成了四種受眾:自己、團隊、組織、客戶。透過不同程度的保真度,你可以與對的對象,確認對的事情。

當受眾變成你公司中的其他人員或是客戶時,他們與專案的距離就更遠了。他們不會對使用者、介面和互動有跟你相同的假設。一般而言,越遠的受眾,他們被分享到願景越少,他們需要更多的情境資訊,才能確認你的假設。受眾越遠,你的模型就需要越高保真度。

不同的保真度,也代表專案在前中後其所需要的內容,該怎麼更好的協作呢?這個流程,其實也是需要設計的:

為什麼需要好的協作流程?

在設計開發的專案中,可以簡單地分成前中後三個時期:

專案前期,主要目的在確認願景與目標問題,了解使用者是誰?解決的問題發生在什麼情境中?

專案中期,主要目的在確認解決方案,需要的內容與功能規格。

專案後期,主要目的在確認整體設計風格,跟產品風格的一致性。

符合如果順序對調,將各階段的重點錯置,就像是在跟室內設計師討論裝潢時,還沒確定樑柱位置前,就先討論窗簾想用什麼顏色一樣,沒有辦法解決當階段的問題,自然無法讓專案進度往下推進。

如何得到設計時需要的內容?

專案前期:訪談、二手資料收集等方式聚焦使用者情境,了解使用者旅程的各階段的問題與優先解決的次序。

專案中期:可以透過替代文字跟簡單畫面的方式,幫助客戶理解畫面中的內容與功能。

專案後期:用視覺擬真稿及 Prototype 等方式,跟客戶做最終討論。

除了設計師自己需要知道正在專案的哪個時期外,也要清楚的讓客戶知道,在專案中前期,看到的畫面並非最後的設計稿,讓客戶可以安心地討論功能。重新設定他們對模型的期望,讓客戶理解現階段會包含什麼,以及不包含什麼。

當然實際開發上,可能並不會那麼理想與順利,連書中都提到「有些客戶在看到線框稿時,就是無法了解。他們就是要看到一個視覺稿。」(看到連作者都這樣講,大家是不是放心了?😏)

這個的確是世界各地的設計師都面臨的相同問題,這時也許可以用開源的設計 Kit 來跟客戶討論,或是運用參考圖等方式示意。方法不止一種,最重要的是清楚知道當下的討論目標,收集到合適恰當的資訊,縮小範圍來幫助設計決策。

結語

理解現在階段需要的資訊是什麼,並且在協作討論中,引導並聚焦到需要的主題上,這是我在這本書中滿意外的收穫。在做使用者研究時,比起聚焦限縮,更常做的是推演各種情境任務,常常以為要有「更多的」資訊才能夠「更了解使用者」。但其實在專案進行中,資源與時間是有限的,如何得到「足夠的」資訊幫助設計開發,學習劃下界線,也是需要練習的。

這次分享的只分享一小部分,書中還有很多提及如何跟團隊分享專案目標願景、識別使用者、釐清情境故事與使用者任務等介紹,除了說明外也都有搭配實際圖片模擬,可以當作工具書一樣對照,推薦給希望可以在協作模式上。尋找進一步優化方向的你。

🙌 用一本書的價格交換一位作者的人生觀點吧!

靈感來自於 瓦基的公益計畫,希望透過「平台」的力量,來增加內容的長尾影響力。如果你對這本書有興趣,歡迎使用此 博客來連結 MOMO連結 購買。透過此行銷回購連結購書,你不會有損失,而我會預計將會把這 2% 的回饋統一捐助非營利公益教育團體!希望透過內容分享的方式,累積社會善意的力量!