開門見山,這篇文就是要紀念我寫部落格滿兩周年了(灑花)!曾在〈一周年特輯〉中分享過我寫作的5個心法。這次兩周年特輯,我想來聊個特別的主題:閱讀的危險。

什麼?閱讀這麼「正向」的事居然會有危險?答案可能是肯定的。

會寫這主題是受到Podcaster星樺的啟發(節目名稱是〈衣櫥裡的讀者〉)。他在聽眾問答集裡提到閱讀對他來說是件「危險」的事,讓我非常有共鳴。於是乎決定趁這值得紀念的時間點來致敬一波,說說為什麼我也認為閱讀是危險的。

【被過度正向的閱讀?】

星樺說,台灣社會雖然相當鼓勵閱讀,但往往都只強調其「有用」的面向。比如很多人會說:「閱讀可以幫助我們成為更好的人。」

因此,市面上主流的總是那些自我成長、商管、理財類的書籍。簡單說,就是能讓你變「更好」的書。很多人都希望透過閱讀,讓自己更有觀點、更有能力,或直白些:賺更多錢。

但星樺說,如果大家都都只強調閱讀「好」的一面,他覺得這是種「馴化」過的閱讀。在這狀況下,閱讀會變成是種可預期的事。也就是說,你會期待閱讀對你帶來的好處。

但對他來說,閱讀更多時候是充滿野性的,像場冒險般不可預期,充滿著「危險」氣息。聽到這段話時整個雞皮疙瘩直接起來,因為這與我的閱讀經驗實在太符合。

那究竟閱讀是怎麼個危險法呢?讓我們接著看下去。

【閱讀會顛覆自我】

很多人以為讀書能幫自己飽足知識,建立獨特觀點。但星樺卻說,閱讀並不一定都能幫你建立觀點,很多時候它會挑戰,甚至拆毀你的觀點。

而在我的閱讀旅程中,這樣舊有想法被顛、打臉的經驗可說是相當豐富。

比如《世界觀》這本書,就大大改變了我對何謂「真實」的認知,讓我了解眼見未必為憑。書中那句:「為什麼我相信地球繞著太陽轉,我有什麼證據?」可說狠狠敲響心中的警鐘,驚覺過去思考的僵固(別擔心,地球繞太陽轉仍是目前比較「正確」的解釋)。

而塔雷伯的隨機系列則顛覆我對「知識」的認知,讓我意識到人對世界的理解有多不牢靠。《黑天鵝效應》中多次強調「不知道的事更重要」。在這個複雜世界中,隨機性扮演極重要的因素。但人們卻總以為自己「知道」很多,等受黑天鵝重擊才損失慘重。

在《反脆弱》中,他更進一步批評那些有理論、善於預測的東西(比如很多經濟學的理論)大都很脆弱,面對黑天鵝不堪一擊。做為一個習慣數式理論的理工宅,這實在大大撥攪了我的思維。

諸如此類的例子還有太多太多。這樣衝擊認知的閱讀體驗絕對稱不上愉快。因為你得不斷懷疑過去的認知,逼自己反芻重整。

在閱讀中,我常發現本來很有把握,「答案」很清楚的事,竟變得模糊了,不再那麼理所當然。如星樺說的,閱讀可能會讓你發現原本熟悉的世界,竟然變陌生了;原本的篤定的你,居然變得游移不定。

書讀得越多,越感到自己有多麼無知。

【閱讀會讓人悲苦】

上面那種顛覆過程雖不輕鬆,但多少還帶有學習的喜悅。然而很多時候,閱讀是會實實在在地讓你感到痛苦。

《部落格100篇特輯》中提到在318學運後,原本只讀小說的我,趁服替代役的人生小空檔,開始讀更多不同種類的書。我形容這狀況為「開眼」,但這過程其實常常很難受。

還記得有次趁空檔在總務處看《安妮的日記》時猛然被情節打到,眼淚竟不小心滑下。直到主任叫我印東西,我才回神,匆匆揮掉眼淚,應聲說好。

讀這類描述歷史傷痕的書常讓我很難過。像那時讀了《百年追求》和《記憶與遺忘的鬥爭》等台灣史書籍,進而更理解殖民的辛酸、228的血腥、白色恐怖的肅殺。這些本無太多感受的「歷史事件」,經由閱讀鑽進了我的心。常常眼在讀字,心在淌血。

而那時讀到的《Justice》(中譯為《正義》)則讓我開始思考:我們到底需要一個怎樣的社會。自己在偏鄉服役,常看到許多底層的無力。對照書中內容,可說是感觸更深。這也是為什麼後來讀《刻意練習》時,我看到得不是許多人眼中的正向學習心,而是階級複製的更大可能。

閱讀的痛苦,很多時候是來自發現他者的不幸。這些原本不在你視野中的慘事,透過書本打進你的內心。像讀《房思琪初戀樂園》時,看到「螃蟹思琪」的噁心感;讀《您已登入N號房》時,看到Telegram留言的刺痛;讀《我是金智恩》時,看到女性被甩巴掌時的無力,在在都是超不「好」的感受。

星樺說得極為妥貼,閱讀可能會讓原本充滿快樂的人,變得憂慮。完全懂那種感覺。時常在閱讀時覺得很多問題都太難太難,似乎只能問天。

書讀得越多,越覺得自己是多麼無力。

【閱讀有用?】

看到這邊,你應該能理解閱讀「危險」的原因。但難道讀書只會讓人更加自我懷疑,更加痛苦無力嗎?

別擔心,如果只是這樣,我就不會在這邊一直分享閱讀了。

我很喜歡星樺說的,在閱讀中建立觀點,其實可能很危險。他引了一位愛閱讀,更愛用書中知識建立觀點名人所說的話:

有些人沒完沒了的大量閱讀,一本接著一本,一個字接著一個字,但我不會稱他們為『博學』。他們固然擁有許多知識,可是大腦無法組織和登錄所有吸收到的材料,他們缺乏一種藝術,他們不曉得如何從書中沒有價值的東西裡面,篩選出對他們有價值的東西,並且永遠記在腦中。

說這話的人是希特勒。

事實上,就是這樣太有觀點,過度主觀串聯的閱讀,建構了他對猶太人紮實的仇恨基礎,造就歷史上最惡名昭彰的屠殺悲劇。

所以在閱讀中感到無知並不可怕。事實上正是因為這樣的體驗,讓我變成一個有彈性的人。學會用更開放的觀點,看待身邊的人事物。用更虛心的態度,面對不同的意見,找尋溝通可能。

而在閱讀中感到無力,其實也是件很好的事。正是這樣的經歷,讓我變成一個更柔軟的人。學會苦他人之苦,同理弱勢他者的不幸。正因為現在社會存在太多問題,才需要我們努力去改變。

從這角度來說,閱讀當然是很有「用」的。

這也是為什麼即便閱讀充滿危險,我還是在讀完一本書後,又毫不猶豫邁向下一段旅程的原因。

【後記:更好的人】

不知道你有沒有注意到〈姆斯的閱讀空間〉的板標是:10分鐘為你介紹一本好書;透過閱讀成為更好的自己。不過這個「更好」可能與你想的不大一樣。

別誤會,我不是說主流社會對閱讀會的期待就是錯的。我也分享過非常多「有用」的書。像教你怎麼學習的《大腦喜歡這樣學》;告訴你如何投資的《漫步華爾街》;幫助你管理時間的《搞定》。而它們也真的都是很棒、很有用的書。

但我想說的是,「閱讀」不只有這些面向。

對我來說,閱讀不單是精進自己的工具,而更像是探測這個世界的觸角,讓我學會我對自己的認知謙卑,對他者的不幸懂得同情。而這樣的認知,在現今這資訊爆炸卻又極化對立的世界,可說更加的重要。

如果大家都用更開放的心來面對各種觀點,願意站在他人角度思考、同理,或許,就能一起創造所謂更好的社會吧。這是我對推廣閱讀的終極想像。或許有點太理想化,但正是這樣的想像,支持我這兩年不間斷地分享。

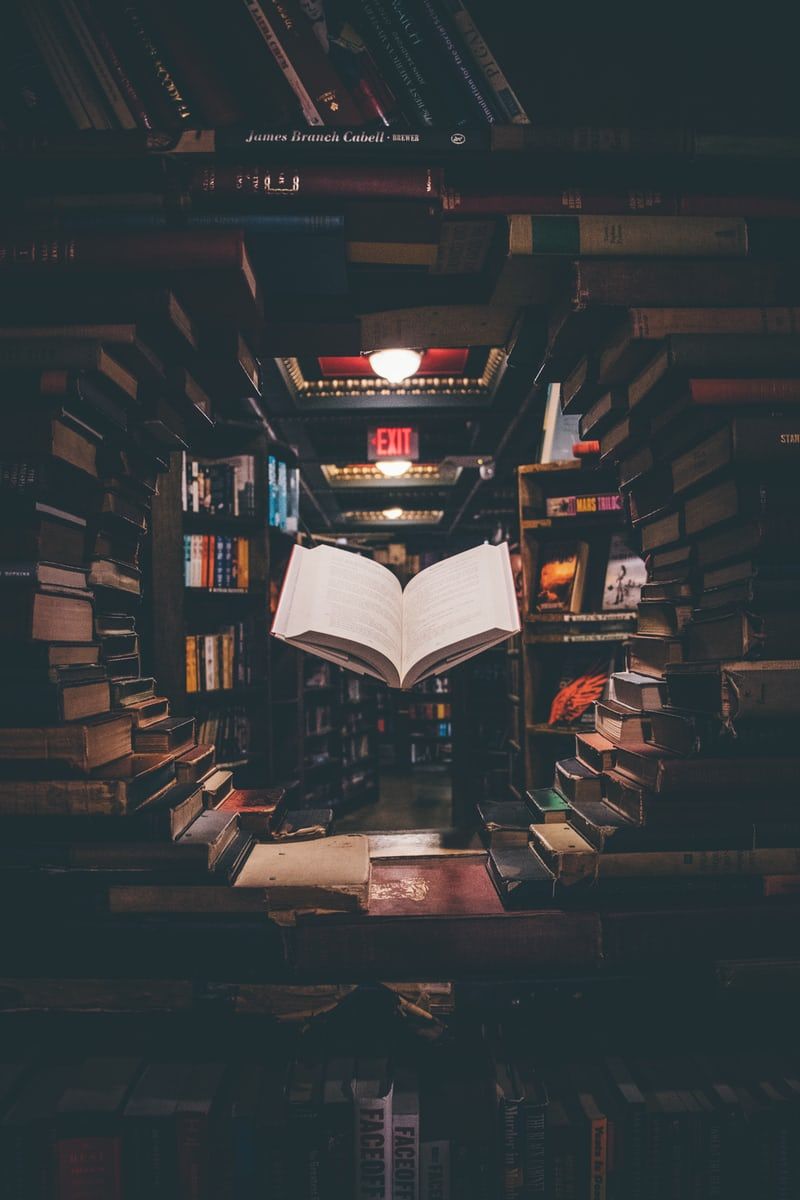

說了不少次,我希望〈姆斯的閱讀空間〉能成為一個大家都能自由進入、遊蕩沉思的場域。藉由這些閱讀分享,讓大家能看到更多面向的知識,並以此為支點,開啟更多元的溝通交流。這是我分享閱讀的初衷。

最後,作為周年紀念文,不免俗地要來個感謝時間。這兩年真的受到很多人的鼓勵。一直都不是太有自信的人,也常會懷疑自己的分享是否有價值。如果不是大家的支持,我絕對無法走到今天。覺得非常非常幸運,由衷感恩!

願我們都能透過閱讀,成為更好的人。

↓↓也歡迎大家來追蹤〈姆斯的閱讀空間〉的臉書和哀居↓↓

姆斯的閱讀空間 FB姆斯的閱讀空間 IG