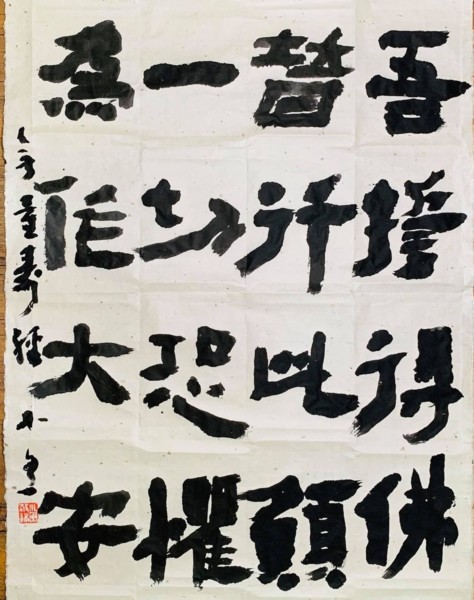

——《碧岩錄》第八十二則

日本人拿櫻花比擬性格,愛的是那瞬間的美與凋謝。以致凋謝,便是是櫻花盛開時候的一部分。

花瓣飄落,在市井昆的電影《細雪》裡,那幾個和服美人在櫻花蔽日,落英徐徐中走走停停。舉止投足以及笑顏的特寫,一個瞬間,可以玩味許久。又過許多年,記憶定格在其中某張臉上,念念不忘,在庸俗的市井中生活,總覺得心中藏著若干的美好,也以此以為有所不同于其他中年胖子。

但悲傷的是,忽然從某處看到這個演員的近況,那張臉自然已經老成不堪。看上去,與往昔的印象也一定判若兩人。於是想,是那個美人老了?還是自己的記憶是否真實?

所以就有和尚去問鼎州大龍山的智法禪師,他問的是我少年時候的一個困惑。他們在大龍山曲折的山道上遇見,山色綺麗,難免不使個人顯得柔弱渺小,和尚問,色身敗壞,如何是堅固法身。和尚問的是長生不老,是要與天地比經久。看來古今的俗人們共夢。

我少年時候,其實最為困惑的便是,還不是長生不老這個目標,而是如何才算長生不老。尤其如何定義這個不老,是停滯不前,還是鶴髮童顏。關鍵的問題還是從什麼時候開始不老。

就像德國電影《鐵皮鼓》裡那個在12歲就不再成長的鼓手。在錯誤的時候停止生長,就註定讓自己成為永恆的弱者。這樣子的不老,顯然只算是不幸。

當然,沒有經歷與經驗,又如何判斷未來的生長是不是就不好。少年時候,知識有限,尤其自不量力,想拿些膚淺的物理與數學知識去解釋一個哲學問題。以致想到最後,已經不是對於生死的恐懼,而是探討如無盡不迴圈數的盡頭究竟在哪裡那樣的糾結與煩惱。

智法禪師彼時也許看向大龍山的道旁山水,想做詩。卻被這俗套的問題打攪。

問永恆的人註定短暫,無關他的生命,而只關乎的是智識與名聲。那個和尚畢竟在《碧岩錄》的書中連法號也沒有留下。但他留下了問題。這個問題就是永恆。

人生所有的契機都是悖論,就是尋常生活中的異常。是山窮水複,是柳暗花明。但卻緣身此山中,雲深不知處。偶有小得,卻誤會是自身不懈。

智法禪師的回答應該是他心中此刻的詩篇,是他對那刻山水的描繪:山花開似錦,澗水湛如藍。詩句美好,如景色不滅。不知道那個問問題的和尚懂了沒有,還是在撓頭。一樣看向花團錦簇,看向山澗靜流,然後,沉默。胡蘭成卻說,妙哉,答非所問。

答非所問,是我們小時候的遊戲,誰要是正兒八經的回答問題,那就是笨蛋。遊戲的趣味在於逆向思維。但既然問題是所謂永恆的,就註定沒有正確的答案。

與其刻舟求劍,不如守株待兔。就如雪竇禪師說的更妙,他說要拿鞭子將驪珠一一打碎,不打碎,珠生瑕疵。說國家的法律,講得其實是三千條罪。你說你曾經無知,他卻答說他還不會。

其實山花澗水,說的便是如櫻花短暫,但美色永恆,堅不可摧。君不見,昨晚那個酒醉的胖子如何再三發誓戒酒,而此刻,還不依然重複著昨晚的過程。雖然他沒有堅持戒成了酒,但他畢竟堅持發誓。

假如心不動,如何風會動,如何旗會動。

又如《阿飛正傳》裡張國榮與張曼玉相互凝視的那一個分鐘。

這個小流氓嬉皮笑臉的對著女孩說,

十六號,四月十六號。一九六零年四月十六號下午三點之前的一分鐘你和我在一起,因為你我會記住這一分鐘。從現在開始我們就是一分鐘的朋友,這是事實,你改變不了,因為已經過去了。