淨土主流與少康中興 (象山慶/原創22.12.25)

唐宋以來,淨土思想與信仰在民眾中廣為流傳,逐漸成為佛教主流宗派,對中國文化及民眾心理有深廣的影響,例如:人與佛的關係、眾生皆有佛性故可往生、末法唯依念佛得解脫…….;或云其「特色」有四:向死而生、捨自歸他、指方立相、果覺因心[1]。有云:淨土信仰、念佛實踐在宋代以後是佛教各宗派的共同歸向、佛教徒的普遍要求;「立社」的目的不再是傳統的福田、修證,而是念佛往生[2]。

日.法然《選擇本願念佛集》云:「但於淨土一宗,諸家不同,所謂廬山慧遠、慈愍三藏、道綽/善導等,是也。」近代佛學界據此區分中國淨土宗為「慧遠、善導、慈愍」三流(系)[3]。慧遠(禪觀三昧):上根--三昧見佛

慈愍(諸宗兼修):中根--萬善稱名

善導(本願稱名):下根—專稱佛名

誰是中國淨土宗主流?

中國淨土三系(流),誰是主流? 各有擁護者,乃至互相爭議或調和,如云:慧遠流排斥善導流,是一種宗派性及「主流觀」作怪。自孔子著《春秋》,正統觀已成一種民族文化心理。慧遠結交權貴、聚徒講學、廣泛著述,成為一代南方佛教領袖,奉他為淨宗初祖,就與有榮焉。或云:善導系、慈愍系的差異,在「念佛往生」與「全體佛教」的關係;善導系是隔別、對立;慈愍系乃涵蓋、融通。漢傳淨土宗,從唐以後深受「慈愍系」融合兼修的影響;而宋以後,念佛往生為共同的信仰與行持;後代淨土宗人不分善導系、慈愍系,或天台宗、禪宗,只要能為念佛往生人的楷模的,都可為淨土宗祖師,「十三祖」之說可說是慈愍系的風格![4]

善導大師一生專弘淨土,「願共諸眾生,往生安樂國」;區分釋迦與彌陀二尊之教為「要、弘」二門:「娑婆化主,因其請故,即廣開淨土之要門;安樂能人,顯彰別意之弘願。」他不僅以《無量壽經》的「他力本願」建構為彌陀淨土的主體,基於凡夫入報,導向稱名念佛,簡(易)化為眾生的日常行持:「望佛本願,意在眾生一向專稱彌陀佛名。」讓現實的苦難與來世的福樂相聯,並認為鈍根凡夫「臨終十念」亦能離生死而生淨土,這為普世眾生的解脫成佛大開了方便之門。以上三流中,善導大師的教判最圓滿。少康是受了善導《行西方化導文》(往生禮讚)的啟示而專弘淨土,被列入(曇鸞、道綽)善導系的傳承中。中國的淨土教由善導大師完成了宗派的獨立,又由少康的弘揚, 而有了「滿街百姓皆念佛」之聲。

中國淨土宗之分判,在佛教史為「三流」,乃從外(形式上)論之,其界限不嚴格[5];若善導大師之「二門」,則是據內(實質上)觀之,行果極明確;所謂的十三祖(1慧遠、2善導、3承遠、4法照、5少康、6延壽、7省常、8蓮池、9蕅益、10行策、11省庵、12徹悟、13印光),其自修與教人之內容,可以「要、弘」二門概括;而此「二門」分攝兩類根機,本無高下;雖曰「要門」方便,「弘願」真實,但不能以方便破真實,也不能執真實而棄方便,彌陀淨土之法,總攝二門而互補,乃得獨立成宗,蔚然壯大。〈「要門攝化」簡介〉云:

既知弘願相承,須知要門攝化,善知方便故,廣誘群機故。中國之淨土 宗,習稱十三祖,……善導、法照、少康,主「弘願」,曇鸞、道綽自攝其中;晚近的印光大師,思想以弘願為主,化風多兼顧要門;餘則主「要門」[6]……諸祖教化,各有時節因緣,但能契合時機,都為重要不可少。若無要門,不能形成「諸宗匯歸淨土」;若無弘願,不能達至「淨土統御諸宗」。要門弘願,相輔相成,共化眾生。

若究其實,學界「淨土三流」之分,不如善導「要弘二門」之別,更不出乎《大經》「攝生三願」[7]之外。

從教史看,淨土三流雖經諸宗融合(要門)及獨立純化(宏願)的演變,都是在(法師與居士)上層論述的起伏;然而,從善導大師以來,就有一股民間信仰的潛流,只懂或只顧「一心稱名」「感應往生」的現實,而不知不管何謂「禪.教.律」及「融合.雙修.一致」……..之類的理論。這股持續不斷的民間潛流,才是淨土門宗教實踐的主流。

陳楊炯《中國淨土宗通史》另創新三流云:善導之後,淨土宗分為三個流派。1.繼承慧遠(334-416)大師遺風,重解悟的,稱作「慧遠流」,長於義解;2.專念佛名求往生的,稱作「少康流」,長於信願,「後善導」少康大師就是繼承善導(613-681)持名念佛,以身弘法,打動信眾;3.介於「慧遠流」「少康流」之間,既重念佛,又不廢禪法/教門,則「慈愍(680-748)流」。一般來說,慧遠流是上根人;慈愍流則中根;少康流是下根的廣大人群[8]。該書<序>云:表面上淨土唯心或西方的爭議,沸揚了數百年,而實際上「民眾化」的(善導)少康系,始終是淨土宗的主流,他們虔誠地「口稱佛名,願生極樂」,而不理睬上層理論的爭議[9]。清末民初,三系歸一的少康系,保持了「無禪無教律」「但稱名」,突出了散心念佛、他力信仰的「信願」門(奪禪超教、律) [10],然而,時代變化,整個中國佛教與民眾化淨土宗也衰落了。

陳氏《通史》或可說是「善導流」淨土史,其有別於學界通行的看法是:以善導大師(的思想)含攝了廬山慧遠(悟解)與慈愍慧日(兼修)二系,而以直承善導思想的「少康」系為主流,此系特色乃民眾化的信受他力、專稱佛名,以此騎聲蓋色,奪禪超教,遠離了各種混融(寓宗)教理之爭論,而守愚念佛,接引往生。該書(2000年出版)的結語雖有「民眾化淨土宗於民國之後衰落」之嘆,卻未料見此善導/少康「主流淨土宗」於今日台灣淨土宗協會(2003~)的復興與再弘,甚至較前史更純化、更易行,更開創新局面[11]!

時至今日,淨土三流似無分別,皆以「稱名」為主而於「諸善萬行」有取有捨,也就是「要、弘」二門的選擇。但不論自我定位於什麼流、什麼門,都在彌陀攝受的淨土門內,應互相肯定、贊歎,扶持,「同一念佛無別道,遠通法界皆兄弟」,同發菩提心,同依「南無阿彌陀佛」,同為信願念佛,同得聖眾接引,同生極樂淨土;如此同見同行,中國淨土宗才能繼往開來,永續傳揚。

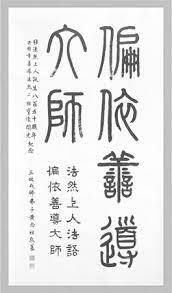

「少康中興」淨土宗

我們或可說:中國佛教的主流是「阿彌陀佛淨土宗」,淨土三系的主流是善導/少康流,其特色是:「本願稱名,凡夫入報」,民眾化、信仰化,他力性、救度性,簡單、易行,指方立相、帶(消)業往生,環境薰習、佛德加持。

少康系之為主流,在祖師是約時被機(智慧與方便)的抉擇,在信眾乃適性隨情(自覺與無奈)的奉行,其信仰與人格的特色是「機法二信、本願稱名」,由於這類(中下根機)的念佛人佔多數,自然成了淨土宗的主流,這也是阿彌陀佛「發四十八願,度盡(十方三世一切)眾生」所樂見的。相較而言,那些「有學問的」[12]僧俗,致力於教理議論所遊說的,只有少數(自以為是)上根人,雖影響於當代、留名於教史;但總體上更大多數以生命、信仰,在實踐上為「念佛往生」作證的「一字不識但稱名」的愚夫愚婦,或「繁華落盡歸淨土」的隱名隱士,才讓人直接感動而自然效法。如《淨土聖賢錄》及《歷代往生傳》所記的各類先哲與蓮友,都是我們的前輩、示範、代言,是我們「命終」之際隨佛來迎,「往生」之後聚會一處的諸上善人。

中國古(朝代)史有「少康中興(夏后氏)[13]」的佳話。而唐代縉雲周氏子出家之號「少康」,或亦有「中興」淨土宗之巧合? 從善導(613-681)立宗之後,雖有傳承弟子懷惲(640~701)、懷感(639~699)[14],然其思想或有異於其師[15];而其後之慧日(680-748)-承遠(苦行念佛,精誠感通)、法照(修定念佛、靈異化眾)[16],則為另一流。因此,實際上直承善導大師「信仰化」及「民眾化」風格,而令「稱名往生淨土成佛」的他力易行道,以口耳相傳而普及、永續於民間,並演化為中國佛教主流的,是少康大師。

安史之亂(755~763)對寺院的破壞、學統的中斷、[17]典籍的散失,唐代佛教已有初步的轉型;依賴經典詮釋的宗派,短期內難以恢復,而憑信仰與直覺的禪宗、淨土卻得以潛行發展,成了中國佛教的主流。又,政府出賣度牒,以致偽濫僧多,素質低劣,不能於「義學、止觀」上用功成就;而淨土門三根普被、利鈍全收的包容性、簡易性,彌補了各宗修證上的複雜與難行;「指方立相、住心取境」的感受性、具體性,有效解決了死亡的疑懼;也促成了台淨、禪淨、賢淨、律淨的合流;簡潔明快,通俗易懂的解行,成了各宗的萬善同歸,所謂「方便有多門(七宗),歸元無二路(淨土)」。慈愍系之承遠(712—802)、法照(747~821)師徒,與少康 (?-805年) ,生前皆經歷了這場七年之亂,在中唐「諸宗並弘、思潮激蕩」的環境中,少康宣導「持名」念佛,致令民眾之佛號傳遍街巷;從時代因緣上,可說是思想轉型、宗派融合,成就了少康的祖師地位。

依日本三流,則善導為主,依陳揚炯三系,則少康為主;世稱善導為彌陀化身,少康是善導後身,前善導、後善導,二祖前後、一心相應,「本願稱名,凡夫入報」成了善體佛意(二尊一教及諸佛同讚)的淨土主流,宋.楊傑(無為子)讚曰:「東峰壇級石嵯峨,十佛隨聲信不訛,後善導依前善導,今彌陀是古彌陀,一心正受超三界,孤月澄輝照萬波,乘般若船游淨域,度生還亦到娑婆。」

少康對淨土宗的功績除了直承善導大師的思想之外,更將北方的淨土教傳播於天臺學大本營的浙江,促成了後世浙江「淨土」人物與義學的全盛。如黃公元《浙江淨緣》一書[18]所說。

少康大師自15歲到20多歲讀誦大乘、五年學戒及聽講《華嚴經》《瑜伽師地論》,在經教戒律打下深厚的基礎。之後近三十年遍遊海內,與士大夫交遊,以「襄陽詩僧」聞名,過程中參學精通「禪、教、律」,在洛陽白馬寺遇善導大師的淨土著作,感應相契,後二十年專修、專弘淨土門,到浙江睦州弘化,建專修(淨土)道場。被尊為五祖及「後善導」,其依據是:「解悟不等於聖證;見思未盡,不出生死」,生死心切的大師,歸心淨土是必然的選擇。[19] 以下參考學界論述,簡介少康大師之生平事蹟及其淨土弘化。

唐代,佛教的社會性滲透於民眾生活之中,走向民俗化、普世化。法會、齋僧的盛行,義邑、法社的湧現,俗講、變文的流行。少康大師也以通俗的「歌贊、稱名」弘揚淨土。《宋高僧傳》:

唐睦州烏龍山淨土道場少康傳/釋少康,俗姓周,縉雲仙都山人也。母羅氏因夢遊鼎湖峰,得玉女手捧青蓮授曰:「此華吉祥,寄於汝所,後生貴子,切當保惜。」及生康之日,青光滿室,香似芙蕖。迨繃褓之年,眼碧唇朱,齒得佛之一相,恒端坐含笑。………年甫七歲,抱入靈山寺中,佛生日禮聖容。母問康曰:「識否?」忽發言云:「釋迦牟尼佛。」聞皆怪之,蓋生來不言語也。由是父母捨其出家。年十有五,所誦之經已終五部。於越州嘉祥寺受戒,便就伊寺學毗尼。五夏之後,往上元龍興寺,聽《華嚴經》、《瑜伽論》。貞元初,至於洛京白馬寺殿,見物放光,遂探取為何經法,乃善導行《西方化導文》也。康見歡喜,咒之曰:「我若與淨土有緣,惟此軸文斯光再現。」所誓才終,果重閃爍,中有化佛菩薩無算。遂之長安善導影堂內,乞願見善導。真像化為佛身,謂康曰:「汝依吾施設,利樂眾生,同生安養。」康如有所證。南至江陵果願寺,遇一法師,謂康曰:「汝欲化人,徑往新定,緣在於彼。」言訖不見,止有香光,望西而去。洎到睦郡,入城乞食,得錢誘掖小兒,能念阿彌陀佛一聲,即付一錢。後經月餘,孩孺螘慕,念佛多者即給錢。如是一年,凡男女見康,則云「阿彌陀佛」。遂於烏龍山建淨土道場,築壇三級。聚人午夜行道,唱贊二十四契,稱揚淨邦。每遇齋日雲集,所化三千許人。登座,令男女弟子望康面門,即高聲唱阿彌陀佛,佛從口出,連誦十聲,十佛若連珠狀,告曰「汝見佛身,即得往生。」以貞元21年10月,示眾囑累,止勸急修淨土。言畢跏趺,身放光明而逝。……時號「後善導」焉。

系曰:康所述偈贊,皆附會鄭衛之聲,變體而作,非哀非樂,不怨不怒,得處中曲韻。[20]………苟非大權入假,何能運此方便,度無極者乎?唱佛,佛形從口而出,善導同此作佛事,故非小緣哉。

《淨土隨學》:一句阿彌陀,少康願無易。以錢誘小兒,普勸皆念佛。

《淨土晨鐘》卷十:或疑佛從口出,似涉怪異,噫!世尊逢醉象時,手五指端出金光獅子。其言曰:我何有心於禦象哉?以我無量劫來修慈忍力,自然而有獅子現焉!我亦不知也。今康公現佛,亦無量劫來歸敬之所致耳,何怪之有!

明.道衍《諸上善人詠》:自是彌陀大導師,一錢一念誘群兒。化行新定如杳益,多少迷流上寶池。

印光大師:忌談世諦,七歲不言。出言即便驚人天,廣結淨土緣。小兒為錢,各種九品蓮。

七歲絕未發一言,發言即稱世尊號;一見善導<西方文>,方知淨土堪倚靠。錢誘小兒念彌陀,未久道路佛聲噪;念佛佛像從口出,有誰聞見不依教。

自唐以後,受善導大師思想影響者甚多,而偏依善導,力倡大師專修念佛思想者,以少康大師最為昭著。《徹悟禪師念佛伽陀教義百偈》云:「一句彌陀,感應非輕。少康化佛,善導光明。」[21]印光大師:「善導、少康弘揚淨宗,閭巷道路,佛聲廣播。」[22]並讚歎兩祖恩德:「試思善導在長安,少康在新定,念佛之聲,盈于道路,其往生者,當不止百千億。」世稱善導為彌陀化身,少康為善導後身,太虛大師:

少康法師是善導法師後一百餘年的人……,後人多謂其為善導法師的再來。少康本係直接遙承善導者,但在中國後代的推尊上,卻於善導二祖之下,繼以承遠三祖、法照四祖。[23]

觀本法師(1868-1945):

其念佛,能令閭巷歡迎,非但以錢誘掖之也。又烏龍山所建之念佛壇,稱曰:善導和尚彌陀道場。蓋其發願,與善導同一鼻孔,故其示跡,亦與善導同一軌輒;善導口出光明,彼亦口出化佛,世稱善導為彌陀化身,少康為善導後身,良有以也。

底層群眾的信仰是佛法存世的深厚基礎。佛教千年的香火傳續,是一代又一代的民眾虔信奉行的成果。少康以後,純善導系的淨土宗,看似在中國佛教(義學)史上沒落了,或終結了。北宋以來,弘揚彌陀信仰的四明知禮與慈雲遵式,皆依天台學而倡「唯心淨土,自性彌陀」之說,影響了後世淨土門的教學與信仰。

宋元以後,淨土宗迅速普及而成了雜家,雖分三流,而直承善導大師的少康流始終是主流,因為,淨土宗的特質在於民眾化,適於下根者。曇鸞「二道二力」說,為淨土宗建立理論根據:佛力之可靠、淨土之真實,不退轉而成佛,五逆亦得往生彼,給了民眾離苦得樂的信望;由「觀想」轉向「稱名」,簡化了念佛行法,更能符應民眾的能力。曇鸞創立了一套「中國化、民眾化」的彌陀淨土說,為拓寬了淨土信仰的流傳,經道綽、善導、少康的弘揚,而成立了淨土宗[24]。

少康大師看似隨緣攝化,胸中自有定見,他摒棄一切雜行,專持阿彌陀佛名號。一是程式的簡單,只須稱名念佛;二是效果的廣大,「汝見佛者,決得往生」。口誦佛號,就可代替一切修行。在淨土三流之中,少康流是主導,隨順時代的變遷,適應弘法的轉型,逐步將佛法推向民間,讓淨土宗落實為民眾性的宗教。

,安慰了廣大的下層民眾,可說是庶民「苦海解脫、往生成佛」的佛教。其所以位列淨土「五祖」,千百年來廣受中外學佛人的崇敬與尊奉,乃是實至名歸。[25]

[1]于海波<淨土宗的四個特色>

[2]潘桂明《中國居士佛教史》

[3]陳揚炯<曇鸞在淨土宗史上的地位>:「源空《黑谷上人語燈錄》卷九提出,中國的淨土宗有東晉廬山慧遠、唐代慈愍(慧日)、道綽/善導三系,……由此,有淨土三流之說。」廬山慧遠(334-416)在東林寺立蓮社,依《般舟三昧經》觀想念佛,是難行道。光明善導(613-681)依曇鸞「他力本願」思想,以稱名念佛為本,勸信眾一心專稱,求生極樂。慈愍慧日(680-748)在印度求法十三年,皈信彌陀淨土;回國之後,宣導「教、禪、淨、律」兼修,自力/他力並重,一切修行回向往生。《中國佛教史.概說》

[4]魏磊(大安法師)<從經典詮釋傳承看漢傳淨土宗:善導系與慈愍系>

[5]信願法師<淨土三流的分類法>云:三流之分並非壁壘分明。在一個人身上,很難說哪一流。歷代祖師的思想有同有異,後繼者每有新義,讓淨土宗能繁榮開展。三系之思想、道風、經論、感果等,有同有異,如春蘭秋菊,各擅其美,應機有差別,實質無高下。大安法師<第二十願--繫念必得往生願>:繫念極樂世界的種種莊嚴,屬於觀想念佛,就是《觀經》的前十三觀。劉長東<論慧遠的淨土信仰及其地域性影響>:慧遠是由于晚年尤重禪法,行般舟(念佛)三昧﹐而選擇了彌陀淨土;「念佛三昧」的修習是他「歸信(彌陀)淨土」的外因。在慧遠現存的著述中﹐我們看不到他言及彌陀淨土正明經典如《無量壽經》與《無量壽清淨平等覺經》的內容﹐這也可反證他歸淨主要是因對般舟三昧的修習﹐而不主要受了正明經典的影響。《觀經》是在慧遠死後才譯出的,經中(定善)前十三觀之觀想念佛與般舟三昧的相似處在于繫念阿彌陀佛的身相。但﹐般舟三昧是般若學的大乘禪法﹐是「法空假有」。慧遠嘗從道安習般若學﹐屬六宗的本無宗﹔又修般舟三味﹐故其念佛思想兼重(般若)空慧。方立天﹕念佛三昧……集中體現了慧遠的禪學思想與宗教實踐﹐反映了慧遠「禪智」並重的思想特色﹐還包含了「般若學與淨土思想」相結合的內容。慧遠融合「禪﹑智」與「彌陀信仰」起了很大的推動,當時的彌陀淨土信徒或般舟三昧奉行者﹐集中在荊襄﹑吳越及鄰近廬山的淮南等南中國。因此被宗曉《樂邦文類》與志磐《佛祖統紀》推尊為淨土初祖。

[6]慶案:慧遠流及其追隨者,以(般舟三昧)念佛為最高禪觀,故念佛即修禪;可併入慈愍流,合為「要門」,就是唐宋以後盛行的「教宗oo,行在淨土」的兼修、融合,或萬善同歸淨土門。蓮池《疏鈔》、蕅益《要解》,皆受他宗教判之影響,未能徹彰彌陀本願,仍不出要門。善導大師,解《阿彌陀經》之《法事讚》屬弘願;雖疏《觀經》說定散二善,以本願稱名為宗,仍是弘願。

[7]或許可以攝生三願,分配淨土三流,但未必確當,僅供參考。

[8]朱亞仲<淨土宗持名念佛的理論與修持探析>亦云:善導之後,淨土宗分為三流,稱名的少康流、悟解的慧遠流、(教禪戒淨)兼修的慈湣流,從不同層面繼承了善導大師的思想,三流的劃分只是應機差別,並無實質高下,如春蘭秋菊,各有其美,也並無純正與否之分。

[9]這種只管念佛的民眾化,傳入日本之後,淨土真宗更極致。

[10]太虛法師《佛法總學》第四章/禪台賢流歸淨土行:由淨土宗承襲其超教律,且倚透禪之勢,而奪禪,而成為孤零的念彌陀名號。玉峰古昆(信深願切,記數持名)、沈善燈(不可「修定、參禪、伏斷妄想、攝散歸一」)、印光大師(<致大興善寺體安書>云:教理行果,乃佛法之綱宗;憶佛念佛,實得道之捷徑。在昔之時,隨修一法而四法皆備;即今之世,若舍淨土則果證全無。良以去聖時遙,人根陋劣,匪仗佛力,決難解脫。夫所謂淨土法門者,以其普攝上中下根,高超律教禪宗:實諸佛澈底之悲心,示眾生本來之體性。匯三乘五性,同歸淨域;導上聖下凡,共證真常。九界眾生離此法,上不能圓成佛道;十方諸佛舍此法,下不能普利群生。所以往聖前賢,人人趣向,千經萬論,處處指歸。自華嚴導歸以後,盡十方世界海諸大菩薩,無不求生淨土;由祇園演說以來,凡西天東土一切著述,末後俱歸向蓮邦。)

[11]淨土三祖之著作雖曾於中土(會昌滅佛)毀失,而民初楊仁山從日本請回;楊乃禪教中人,不全然認同善導、法然及親鸞的(本願、他力)淨土思想;印光大師得閱三祖論著,亦弘揚「信.願.稱名」(特殊法門),然未依此創立宗派,且曾求證「念佛三昧」。唯台灣之慧淨法師,私淑善導,求學東瀛,深入(法然-親鸞)本願念佛之堂奧,回台之後,約時被機,重振三祖之法要,以《回歸善導》表明心跡,及《第十八願.善導釋》確立宗旨,可謂(承先啟後)集大成。2003年冬,法師駐錫台北象山之淨宗寺,創設「中華淨土宗協會」,並以此為台灣淨土宗本山,曾多次弘法於中國大陸、香港、澳門、星、馬、紐、澳及韓國等地。

[12]陳氏《通史》及相關論文,常以「有學問的(僧人)」區別「民眾化信仰」,如該書第107,113,181,274頁…. 及<曇鸞在淨土宗史上的地位>云:慧遠流與慈愍流的僧人,多是有學問的,活躍在上層,……對淨土宗的發展與普及起了很大的作用。但慧遠流按他們重悟解、重教理來解釋淨土法門,推立祖師世系,卻不合民眾化主旨。由於他們是有學問有影響的僧人,左右輿論;善導流則深入民間,重宗教實踐,不大理會這類「定祖」問題。

[13]夏朝第三代天子太康被東方有窮氏后羿所伐而流亡,改立其弟中康為第四代王,太康、中康抑鬱而終,后羿乃稱王。后羿晚年被其寵臣寒浞推翻並滅族。仲康之子相安(第五代)也被殺,相安之妻逃回娘家,生子少康,又被追殺而逃往有虞國,擔任庖正(掌廚),國王把女兒嫁給少康,[2]並厚植勢力。[3]夏遺臣伯靡集結遺民之力,殲滅寒浞的大軍,改立少康為王,取回政權,為第六代夏朝天子,史稱「少康中興」。

[14] 懷惲、懷感合著《釋淨土群疑論》七卷。立說廣而細密,涉及相宗之說。與此同時的迦才《淨土論》,亦多依相宗立義。黃文姬2009【《釋淨土群疑論》解行二門之探究】:《釋淨土群疑論》,廣舉當時人對淨土教學的質疑,全面提供淨土教門的觀念解說與修行方法,融攝唯識、中觀、攝論等教義,將淨土相關的問題,收集在一書中,是早期中國淨土著作中,篇幅最長、內容全面、系統清晰。懷感擅長義學,更會通各種淨土經論,而闡明彌陀身土、往生行因,及對其他宗派之辯答;是一部淨土思想的完整教學。

[15]廖明活<懷感的往生論> <懷感的生平和佛身、佛土思想>:懷感基本上承襲先師(善導)的觀點,然由於他好理論分析,受到玄奘(約 602 ~664)、窺基(632~682)的法相學影響,大量引入宗外的觀念,解說宗內的課題,不知不覺的在一些重要關節,違離先師的立場。其往生論便是最顯著的例子。例如高張往生極樂世界的殊勝,又容認極樂世界仍然有生死、苦惱;且認為並非所有往生者都即時至較高菩薩階位,可以速疾成佛。道端良秀<宋代以後的淨土教與善導>:他的弟子懷感也沒有引用過一本善導的著作,思想也發生了變化。林曉涵<懷感《釋淨土群疑論》中的唯識思想>

[16] 《太虛大師全書》佛法總學/第四章-禪台賢流歸淨土行/第二節 尊教律別禪之淨

[17] 斯坦利·威斯坦因著、張煜/譯《唐代佛教》,上海古籍出版社2010年66頁。

[18]素有“東南佛國”美譽的浙江大地,歷史上淨宗祖師輩出,淨業高僧雲集,淨業名流薈萃,淨土道場廣佈,淨土文化底藴豐富深厚,是不可多得的一方淨土。《浙江淨緣:淨土法門在浙江》指出,浙江在歷史上長時期是中國佛教淨土法門的中心。

[19]余池明<從襄陽詩僧到後善導—少康大師淨土之路的探尋>

[20]廟會在唐代已為表演場所,「寺院」保存、傳習了佛教音樂,僧人「演唱、演奏」之大師輩出。引進的佛曲梵音與傳統的民間音樂、傳統詩體,逐步結合,並豐富了音樂體系、本土文化。「附會鄭衛之聲」的“變體”對詞「香軟、側豔」之風的影響,「選詞以配樂」提供了詞體可借鑒的經驗。初唐善導《法事贊》、《往生贊》、《般舟贊》等歌贊三卷。中唐法照“五會念佛”《散花樂》,影響甚遠,流傳至今的《千聲佛》繞佛曲,為“五會”之遺續。晚唐少康,更辟蹊徑,在民間音樂上創新佛曲,用當時、當地百姓熟愛的音調,演唱佛曲,是中國佛教音樂的優良傳統。<梵唄—存在於寺院中的民族音樂>/<論漢傳佛教法會聲音元素中的中國傳統文化>:當時的儒家文人與統治階層貶低與抵制「鄭衛之聲」,《禮記》九〈樂記〉:「鄭音好濫淫志,宋音燕女溺志,衛音趨數煩志,齊音敖 辟喬志。此四者皆淫於色而害於德,是以祭祀弗用也。」從〈樂記〉看,儒家對鄭衛之聲的鄙視。少康大師對梵唄的改造,民族音樂也是音聲供佛的素材。/<京西佛事音樂中“民間音樂的佛教化”與“佛教音樂的民間化”>歷代高僧對佛教音樂風格的整體要求,而這個要求的背後、起主導作用的是僧眾和信徒修身養性、淨心學佛的自修目的,音樂只是達到此目的的一個手段而已。/<「淨土五會念佛法事」與八關齋、講經>

[21] 《往生集善.導和尚傳》:或問:「念佛生淨土耶?」師曰:「如汝所念,遂汝所願。」乃自念一聲,有一光明從其口出,十至於百,光亦如之。《蓮宗寶鑒.京師善導和尚》:或問導曰:「念佛之善生淨土耶?」對曰:「如汝所念,遂汝所願。」於是導乃自念阿彌陀佛,如是一聲,則有一道光明,從其口出,十聲至千百聲,光亦如之。《佛祖統紀》:禪師法盛,初於玉泉見智者,稟受法要,旦夜不離禪定。後親受《觀心論》,深悟玄旨。智者既往,乃於玉泉大敷教化。唐初,入京師每說法,口出光明,四眾戴仰,同於真佛。

[22] 《印光法師文鈔》,北京宗教文化出版社,2006年981頁。

[23] 太虛:《中國佛學》,《太虛大師全書》第2卷,北京:宗教文化出版社,2005年,第164頁。

[24]陳揚炯<曇鸞在淨土宗史上的地位>

[25]溫金玉<少康祖師弘法模式與唐代庶民信仰的轉型>📷