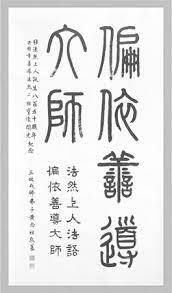

善導流為淨土正宗(象山慶’23.10.2)

有人說(取意):有七個理由來熏學「善導師的淨土思想」:1.等同彌陀親說。2.楷定古今疏釋。3.淨土正宗傳承。4.淨土教集大成。5.百代依行標準。5.契合末法根機。7「稱念必生」之確定[1]。

其實,在今日尊依善導師思想而研讀《觀經四帖疏》,有四點時代意義:1.上承曇鸞(476—542)、道綽(562-645)二祖,下開少康(688-763)、法然(1133-1212)二師

2.判別於「聖道」諸宗的異學:慧遠(523~592)、智者(538~597)、吉藏(549~623)

3.區隔於「淨土」真宗的異解:親鸞(1173--1263--覺如(1270-1351)--蓮如(1415—1499)

4.回應於「人間」淨土的異說:太虛大師(1890-1947)以下佛教界之新潮流

善導流的「本願稱名,他力往生」教行,有別於慧遠流、慈愍流,並以此確定為淨土教(唯一純粹)之正宗,以善導大師為「宗祖」,其機(凡夫)教(本願)行(稱名)益(不退)--「阿彌陀佛本願如是:若人念我,稱名自歸,即入必定」--具現於「五部九卷」,尤其《觀經/四帖疏》中;若行(念佛)有餘力,可多誦讀此經疏。

《觀經》梗概:1.韋提厭苦,2.求生極樂,3.十三定觀,4.三福迴向,5.念佛往生,6.唯讚念佛,7.付囑持名。

釋尊說此經之由:《四帖疏.玄義分》:

然眾生障重,取悟之者難明,雖可教益多門,凡惑無由遍攬。遇因韋提致請:我今樂欲往生安樂;唯願如來教我思惟、教我正受!然娑婆化主因其請故,即廣開淨土之要門;安樂能人,顯彰別意之弘願。其「要門」者,即此《觀經》定、散二門是也。定即息慮以凝心,散即廢惡以修善,迴斯二行求願往生也。言「弘願」者,如《大經》說:「一切善惡凡夫得生者,莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也。」

/釋迦牟尼佛(法王):提婆達多+阿難(尊者) --紀錄、轉述(害阿羅漢,出佛身血,破和合僧[2])

家變 --今-為奪權而五逆[3],昔-以宿緣而合演宮廷(教團)倫理之悲劇

\頻婆娑羅王(人王):阿闍世王+韋提(夫人) --問答、作證(害母,害父,害阿羅漢?)

阿闍世懺悔而得「無根信」,提婆達多入地獄懺悔而「如三禪樂 」,頻娑王聞法而證三果,韋提夫人見佛而生極樂。

佛因「家變」而擱此(耆闍崛山)之宣講《法華經》,而往彼(王舍城),插說《觀經》;之後續說《法華經》而有<提婆達多品>及<藥王品>之「若有女人,聞是經典,如說修行,於此命終,即往安樂世界,阿彌陀佛,大菩薩眾,圍繞住處,生蓮華中寶座之上。」或許是對觀經部分人事的補充說明。

/化前之教—前此諸經

一代

\結文之經—阿彌陀經

1.釋尊本懷在彌陀淨土之教,但時機未熟,先講「聖道門/自力修行」諸經,這一代所說乃《觀經》化前之教,方便階梯。直到因緣許可,乃宣講淨土三經。

2.《觀經》救度眾生的利益,廣大圓滿,《法華經》會三歸一的釋尊本懷,須藉此經五乘齊入的彌陀本願,才功德圓滿而實現。[4]

稱名念佛為宗(攝機--七/九觀,下三品),往生淨土為體(稱法-思惟攝取諸佛淨土之精華)

淨土三經,在隋唐之際流行的是《觀經》,地論慧遠(523~592)、天臺智者(538~597)、三論吉藏(549~623)皆為之作疏,或因其為「止觀」之學。而善導師(613—681)為了楷定(糾正錯誤,立為標準—破邪顯正)此三師之異說(及攝論宗《觀無量壽經》十念往生乃別時意,方便說)而撰作了《四帖疏》,所楷定的內容(機、教、身土),約22處:

1.三分/五分,2.二序/三序,3.二緣/七緣,4.序/正分科,5.定/散配屬,6,定/散致請,7.一宗/二宗,8.一教/二教,9.理觀/事觀,10.身土報/應.11.即便微笑,12.得忍判位13.法忍得處,14.觀念/稱念,15.自力/願力,16.韋提凡/聖,17.九品凡/聖,18.九品通/科,19.三心通/局,20.稱名通/局,21.二乘開/會,22.付囑要/弘。

此22處乃淨土宗善導流之特色,可逐一細論,建立完整的教理架構。

《觀經》乃釋尊所說,以「阿彌陀佛」為所觀;《四帖疏》等同彌陀自說,疏解「釋迦牟尼佛」的開示;因此,《觀經+四帖疏》==二尊之教

眼目:要/弘

教判(序題):娑婆化主,因其請故,即廣開淨土之「要門」;安樂能人,顯彰別意之「弘願」。其「要門」者,即此《觀經》定散二門是也,定即息慮以凝心,散即廢惡以修善;迴斯二行,求願往生也。言「弘願」者,如《大經》說:「一切善惡凡夫得生者,莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也。」

廢立(結語):佛告阿難:汝好持是語,持是語者,即是持無量壽佛名。.....上來雖說,定散兩門之益,望佛本願,意在眾生,一向專稱,彌陀佛名。

心要:信/行

機法二信:決定深信—

1.自身現是罪惡生死凡夫,曠劫以來,常沒常流轉,無有出離之緣。

2.彼阿彌陀佛四十八願,攝受眾生,無疑無慮,乘彼願力,定得往生。

稱名正定業:

一心專念彌陀名號,行住坐臥,不問時節久近,念念不捨者,是名正定之業,順彼佛願故。

三重廢立:內外、聖淨、真假(要/弘、雜/正、助/正)

「發起序」中扣除「化前序」,另六緣(近/正之發起)是重點:前三厭苦(穢),後三欣樂(淨),由「厭穢,欣淨」進入十三定觀, 善導大師於水想、地想二觀[5]之間,插入四首讚:

1.往生:行者傾心常對目,騰神踴躍入西方。

2.還相:大悲薰心遊法界,分身利物等無殊。

3.厭欣:畢此生平後,入彼涅槃城。

4.信疑:寶地莊嚴無比量……帶惑疑生華未發。

第三就是<歸去來讚>,此讚以「魔鄉」對比「涅槃城」,展開了捨此(娑婆)取彼(極樂),由假入真的「念佛往生」次第:安心--起行--作業。

厭穢,欣淨:安心-總 (厭欣心+菩提心)、別(三心/二信)—<歸去來讚>

捨通,取別:《大經》正宗分/如來淨土之因/選擇別願--《觀經》發起序/厭苦欣淨/散善顯行/定善示觀-四緣.

法藏比丘說此頌已,而白佛言:『唯然,世尊!我發無上正覺之心。......唯願世尊,廣為敷演,諸佛如來淨土之行,我聞此己,當如說修行,成滿所願。』……於是世自在王佛即為廣說二百一十億諸佛剎土,天人之善惡、國土之粗妙,應其心願,悉現與之。時彼比丘,聞佛所說嚴淨國土,皆悉睹見,起發無上殊勝之願。……具足五劫,思惟攝取莊嚴佛國清淨之行。』……如是修已,詣彼佛所,稽首禮足,遶佛三匝,合掌而住,白佛言:『世尊!我已攝取莊嚴佛土清淨之行。……唯垂聽察!如我所願,當具說之:

世尊放眉間光,其光金色,遍照十方無量世界,還住佛頂,化為金臺,如須彌山。十方諸佛,淨妙國土,皆於中現……韋提希白佛言:「世尊,是諸佛土,雖復清淨,皆有光明,我今樂生極樂世界阿彌陀佛所,唯願世尊,教我思惟,教我正受。」

觀\ 相好—觀想—十三定觀,答請而說—觀力除障,現世\

佛三昧 見佛

念/ 名號—稱呼—三輩散善,不請自說—念力滅罪,往生/

以定/散二善為譬喻(方便),誘導、調熟眾生之根機,再捨「要」入「弘」—施「權」乃為「實」:項莊舞劍,意在沛公

[1]光淨居士<學習淨土教理之原因>

[2]天授/天啟,向天祈禱而生,阿難之兄,釋迦牟尼佛堂兄弟。曾加入釋迦佛的僧團,但意見不合與權力鬥爭,另立教派,並沒因他死亡而解散。提婆達多「五法」,成了破僧的惡行--絕對的苦行,盡形壽奉行:盡壽 1.著糞掃衣 2.常乞食 3.唯一坐食 4.常居迴露 5.不食一切魚肉血味.鹽.酥.乳。提婆所立之五邪法,與四依之正法(樹下坐/著糞掃衣/乞食/病時服陳棄之藥)相似,而違反佛意,欺佛弟子,破和合僧。慫恿阿闍世禁錮其父,自立為王。而有「刺客殺佛、推石壓佛、狂象害佛、爪毒傷佛、拋車擊佛」等惡行。並因阿闍世王疏遠而責打蓮華色比丘尼致死;其後,愁思而坐,六師外道之富蘭那·迦葉告說「善惡業無報」,提婆達多一切善根皆斷。--往世與佛結怨,誓言世為佛伴,壞佛亂佛(爭女,漁師兒,共命鳥,金色鹿……等本生因緣)。《根本說一切有部破僧事》:提婆造三無間業,受無間地獄火炙,阿難悲愍,請以至誠皈依世尊。提婆慇重唱言:「今日我身,乃至徹骨,於薄伽畔,至心歸伏。」世尊告諸比丘:「提婆達多善根已續,於一大劫,生於無隙大地獄中,其罪畢以後,得人身。輾轉修習,終得證悟缽剌底迦佛陀,名為具骨。」《法華經.提婆達多品》佛曰「我念過去劫,為求大法故,雖作世國王,不貪五欲樂,椎鐘告四方:誰有大法者,若為我解說,身當為奴僕。」而有阿私仙人,為其宣講妙法華經。此仙人即提婆達多,以其多善知識,成就佛陀「波羅密.慈悲喜捨.三十二相.八十種好.紫磨金色.十力四無所畏.四攝法.十八不共神通道力,成等正覺。」佛為其授記「卻後過無量劫,當得成佛,號曰天王如來……。」

[3]五逆罪--小乘(單五逆):(殺)害母、(殺)害父、(殺)害阿羅漢、惡心出佛身血、破和合僧(鬥亂眾僧)。前二棄恩田,後三壞德田。大乘(複五逆):(1)破壞塔寺,燒燬經像,奪取三寶之物。(2)毀謗聲聞,緣覺及大乘法。(3)妨礙出家人修行,或殺害出家人。(4)犯小乘五逆罪之一。(5)主張無業報,而行十不善業;或不畏後世果報,教唆他人行十惡等。

[4]天臺與淨土的淵源頗深:《無量義》—大經,《法華》—觀經,《涅槃》—小經;中國淨土十三祖有幾位是天台高僧,許多淨土之經疏、專論、詩讚,也出自天台僧。日本淨土宗高僧亦多來自比叡山天台學僧。

[5]前三觀:日想→水想(假) →地想(真),由假入真(假者,即「日想、水想、冰想」等,是其「假依」,由是此界中相似可見境相故;言「真依」者,即從「琉璃地」下至「寶樓觀」以來,是其「真依」,由是彼國真實無漏可見境相故。):水→冰→琉璃(地)→寶幢→珠光→金繩:「是為水想,第二觀。既想成時,一一觀之,極令了了,閉目開目,不令散失,唯除食時,恆憶此事,如此想(思惟)者,名為麤見極樂國地。若得三昧(正受),見彼國地,了了分明,不可具說,是為地想,名第三觀。..若觀是地者,除八十億劫生死之罪,捨身他世,必生淨國。」「想水成冰淨內心」,水面平等,冰體映徹,淨若琉璃,用似比真,能進而觀想琉璃寶地。由日想觀過到水想觀,水成冰,冰成琉璃,琉璃成琉璃地,易聯想極樂世界的琉璃大地,而入第三地觀。慧遠《義疏》︰「一作水想,想見西方一切皆是大水;二變水成冰,三者變冰以為琉璃,四觀琉璃以成大地。於中有三︰觀琉璃內外映徹,見地下寶柱之承擎,見地上諸相莊嚴。」日、水為現實界熟知之物,正常的思維就可了知。而西方極樂的琉璃大地難以想像,只能心觀。觀落日而定方位,由水而想冰;再由冰想極樂的琉璃地,粗見「極樂國」寶地、樓閣、華幢,這就是第三「地想」觀,連接現實與極樂之橋樑。《憨山老人夢遊集》卷9:「於十六觀中,隨取一觀,或單觀佛,及菩薩妙相,或觀淨土境界,如彌陀經說,蓮花寶地等,隨意觀想。若觀想分明,則二六時中,現前如在淨土,坐臥經行,開眼閉眼,如在目前。若此觀想成就,則臨命終時,一念頓生。」《印光法師嘉言錄》:「觀雖十六,行者修習,當從易修者行,或作如來白毫觀,或作第十三雜想觀。」「觀之理,不可不知,觀之事,且從緩行。若或理路不清,觀境不明,以躁心浮氣修之,或起魔事。」「作觀只取得力者作,何必從頭至尾,日日重習。佛之說此十六種者,前則令人知極樂之莊嚴,後之九品往生,令人知所修之因果。各觀既知,即觀佛一法中,即可圓觀諸觀耳。」(假者,即「日想、水想、冰想」等,是其「假依」,由是此界中相似可見境相故;言「真依」者,即從「琉璃地」下至「寶樓觀」以來,是其「真依」,由是彼國真實無漏可見境相故。)