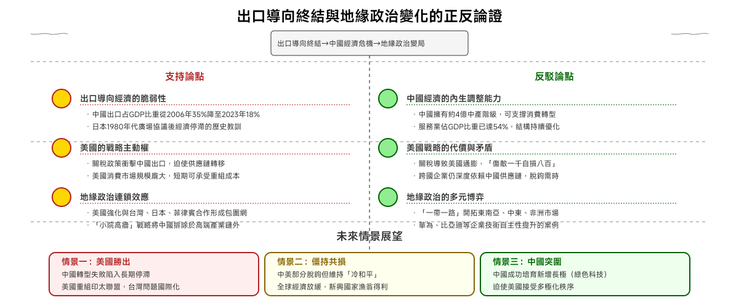

出口導向終結與地緣政治變化的正反論證

1. 出口導向經濟的不可持續性:

中美貿易失衡(美國逆差、中國順差)是全球化分工的產物,但美國通過關稅手段強行打破這一模式,導致中國出口動能崩潰,進而觸發國內經濟危機(就業、債務、房地產等)。

2. 地緣政治目標:

美國以經濟手段遏制中國崛起,甚至不惜以自身衰退為代價拖垮中國,最終重塑國際秩序。

3. 中國的戰略困境:

缺乏有效轉型策略,且對美國市場的依賴使其無法真正與美國對抗。

以下從正反兩面分析此邏輯的合理性與侷限性:

----------------------------------------

一、支持原論點成立的依據

1. 出口導向經濟的脆弱性

* 數據支撐:

中國出口佔GDP比重在2006年達峰(約35%),2023年降至約18%,但對美國市場依賴仍深(2023年對美出口佔總出口16%)。若美國全面切斷進口,中國製造業將面臨產能過剩危機。

* 歷史教訓:

日本1980年代因美國貿易戰(廣場協議)被迫轉型,經濟陷入長期停滯,顯示出口依賴型經濟對外部壓力的敏感性。

2. 美國的戰略主動權

* 關稅工具的有效性:

川普時期的關稅直接衝擊中國出口企業利潤,迫使部分供應鏈轉移(如電子業遷至越南、墨西哥)。

拜登延續關稅政策,並聯合盟友限制關鍵技術(如半導體),進一步削弱中國產業升級能力。

* 經濟韌性差異:

美國消費市場的獨特性(全球最大內需)使其在短期內可承受供應鏈重組成本;中國則因人口紅利消退、債務高企,轉型空間更小。

3. 地緣政治連鎖效應

* 台灣與盟友鏈結:

美國將台灣納入「友岸外包」(如台積電赴美設廠),並強化與日本、菲律賓的軍事合作,形成對中國的包圍網。若中國經濟衰退,其對台海局勢的掌控力可能下降。

* 國際秩序重塑:

美國主導的「小院高牆」戰略(科技脫鉤、聯盟制衡)正將中國排除於高端產業鏈之外,長期可能固化其「中低端製造國」地位。

----------------------------------------

二、反駁原論點的潛在論據

1. 中國經濟的內生調整能力

* 內需市場潛力:

中國中產階級規模(約4億人)仍可支撐消費轉型。2023年服務業佔GDP比重達54%,高於工業的33%,顯示經濟結構已在變化。

* 政策工具儲備:

中國政府對金融體系控制力強,可通過債務展期、國企紓困、定向刺激(如新能源、半導體)緩解短期衝擊。

2. 美國戰略的代價與矛盾

* 反噬風險:

美國通膨高企(部分源於對華關稅)已迫使拜登考慮削減關稅,顯示「傷敵一千自損八百」的侷限。

若美國衰退,其盟友體系也可能鬆動(如歐盟對華務實合作)。

* 全球化慣性:

跨國企業(如蘋果、特斯拉)仍深度依賴中國供應鏈,完全脫鉤需數十年,中國可藉此爭取轉型時間。

3. 地緣政治的多元博弈

* 非美國市場的替代性:

中國透過「一帶一路」拓展東南亞、中東、非洲市場,2023年對東盟出口已超美國。

RCEP(區域全面經濟夥伴協定)亦強化亞洲區域內循環。

* 技術自主性提升:

華為突破7奈米晶片、新能源車(如比亞迪)的國際競爭力,顯示中國在高科技領域的追趕並非停滯。

----------------------------------------

三、關鍵爭議點的深度辨析

1. 「美國能否承受拖垮中國的代價?」

* 短期:

美國可通過盟友分攤成本(如日本承接半導體、印度承接電子組裝),但中長期仍需面對全球經濟碎片化導致的效率損失。

* 長期:

若中國陷入衰退,其作為「世界工廠」的崩潰將衝擊全球供應鏈,美國亦難獨善其身(如藥品、稀土依賴)。

2. 「中國是否真的無解?」

* 成功條件:若中國能加速技術自主(如量子計算、AI)、推動財稅改革(解決地方債務)、釋放農村消費潛力,仍可能實現「內循環為主」的軟著陸。

* 失敗風險:

若改革停滯、人口危機加劇,則可能陷入「中等收入陷阱」,甚至觸發社會不穩。

3. 「地緣政治是否必然走向對抗?」

* 現實主義視角:

中美結構性矛盾(台海、科技霸權)難以調和,衝突升級是大概率事件。

* 自由主義視角:

經濟相互依存(2023年中美貿易額仍達6,750億美元)可能迫使雙方管控分歧,避免全面脫鉤。

----------------------------------------

四、結論與展望

原論點的核心邏輯(出口導向終結→中國經濟危機→地緣政治變局)具備現實基礎,但忽略了三重變數:

1. 中國的內政調整能力(如舉國體制推動科技突破);

2. 全球化殘留的韌性(跨國資本的利益綁定);

3. 非經濟因素的干預(氣候合作、區域衝突等)。

未來情景推演:

* 情景一(美國勝出):

中國因轉型失敗陷入長期停滯,美國重組印太聯盟,台灣問題「國際化」。

* 情景二(僵持共損):

中美部分脫鉤但維持「冷和平」,全球經濟增長放緩,新興國家(如印度)漁翁得利。

* 情景三(中國突圍):

中國成功培育新增長極(如綠色科技、東盟整合),迫使美國接受多極化秩序。

最終判斷:

美國對華「經濟戰」的效果將取決於兩國內部治理能力的比拼,而非單純的市場依存度。

地緣政治的主戰場,可能從貿易逆差轉向技術標準與制度話語權之爭(如AI倫理、數字貨幣)。

中國的命運,終將由其改革魄力與社會韌性決定。