我要談論的不是一種音樂類型,而是一種與音樂結合的精神,是臺灣青年的啟蒙與行動,是一場持續至今的文化運動,它最初的三十年。講得漂亮一點,就是「搖滾樂」如何從一團曖昧不明的東西,演變成臺灣社會今天認知的「搖滾樂」概念。說起搖滾會聯想到的好印象、壞印象,我要說的是這些東西從何而來。

「熱音社」、「民謠吉他社」,就算沒有參加過,也必定會在學生時期聽過這些社團的「威名」,然而它們是如何誕生?又為什麼要被稱為「熱門音樂社」?在這個沒有人不知道五月天的年代,或許難以想像搖滾樂,曾經被認為是一種見不得人的文化,卻又奇蹟似地在威權政府下發展。透過追溯這段歷史,也會讓人更加了解「音樂歸音樂,政治歸政治」,只是一種否認現實的癡心妄想。

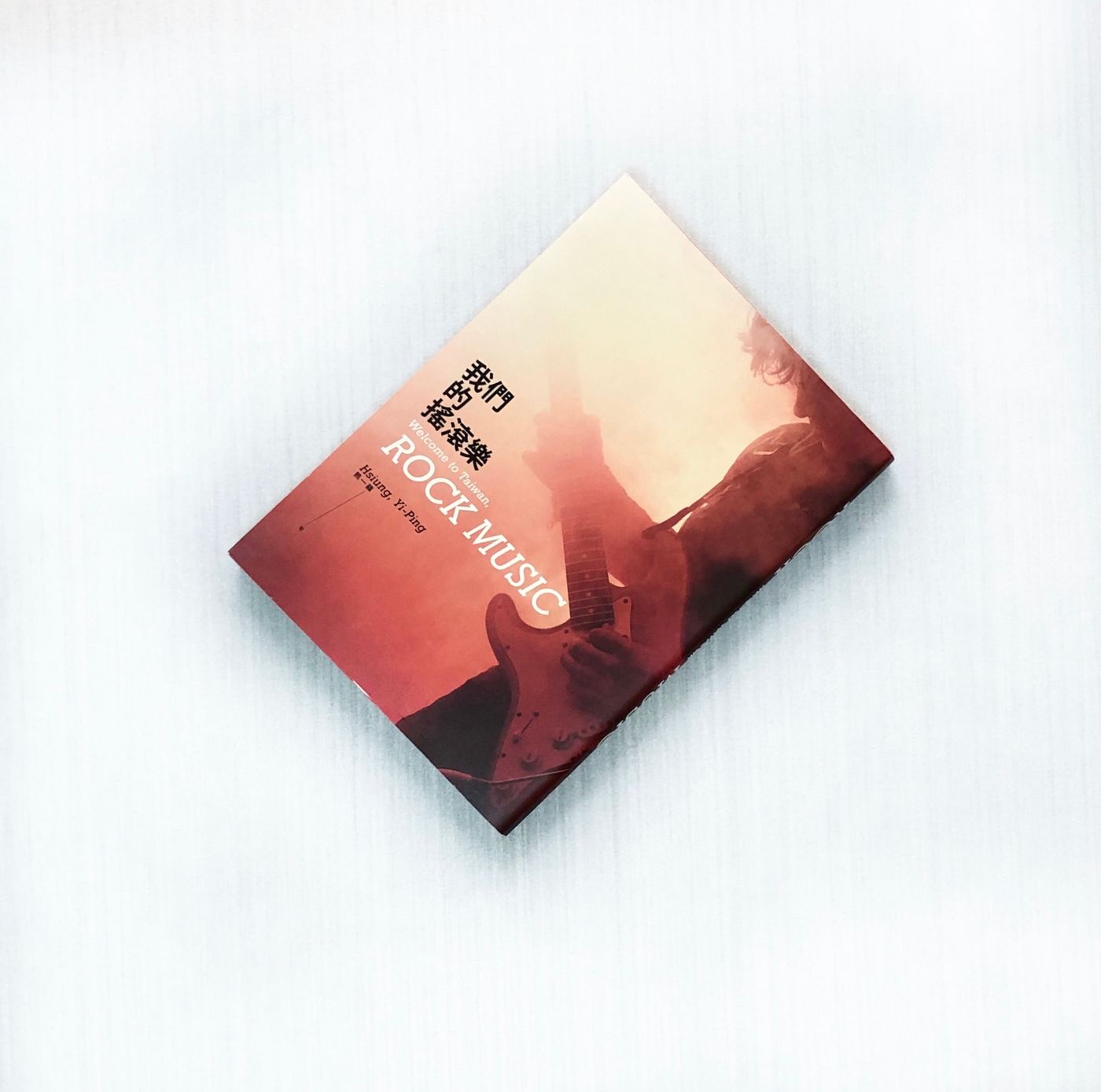

1950年代國民政府遷台後不久,國際局勢不斷變遷,在韓戰、越戰時期興起的搖滾樂,透過廣播與美軍來到台灣,撫慰外省年輕世代不安於現狀的心靈。《我們的搖滾樂》起源於此,並且以說故事的方式,讓讀者搖滾樂,如何成為「我們的搖滾樂」,而「我們」又是如何在一連串歷史事件與反覆辯證中逐漸被定義。就像美國的戰後嬰兒潮世代最受不了保守、沈悶的大人,臺灣的外省青年也受不了這個無聊的小島。有一部分的外省青年,他們在戰爭中渡過童年,在繁榮的北京、上海租界見識過強盛國家的豐富文化,到了西式文化尚未風行的臺灣,便將這裡視為落後的文化沙漠,只好努力翻出記憶中的美好事物。

根源於對西方文化的崇尚,搖滾樂成為外省青年在國民黨政府高壓統治下,抒發壓力的出口,也因為他們的「外省」身份,讓具有反抗精神的搖滾樂,得以在威權台灣奇蹟似的萌芽。然而也是因為同樣的政權,搖滾樂被認為是叛逆、不良少年的娛樂,甚至衍伸成為「教育問題」。不過當面臨與美斷交的國際危機,搖滾樂卻又搖身一變,成為國民政府「維持道統」、「復興中華民族」的工具,但隨後兩者間卻又無可避免產生衝突。

除了時代背景,作者熊一蘋也藉由介紹搖滾樂在台灣的發展史,讓讀者得以了解「為什麼是『熱音社』?」以及「為什麼綠洲(Oasis)等團體明明就是樂團,卻被稱為『合唱團』?」雖然或許我們不曾想過這些問題,卻還是會在閱讀完之後有種恍然大悟的感覺。

以後的人要嫌棄這本書觀點偏頗、考據錯誤也無所謂,有個底本在,拿在手上參照總是效率高一點。成果不可能完美,但至少能讓後來者的起跑點往前一點,我想這就是文科研究生該有的氣魄。

或許是因為書中缺乏相關文獻出處紀錄,以及推薦序中直接指出本書在歷史的詮釋上與他人不同,讓人在閱讀時難免對於作者的公正性有所保留;另外,雖然書中描述了客家搖滾的產生,卻對台語搖滾鮮少琢磨,也不免讓人覺得奇怪。但就如同作者在後記中所說,或許偏頗,但《我們的搖滾樂》的真正價值其實在於踏出了第一步,讓後人得以接續前行。

不論是長青樂團五月天,或是近期竄起的滅火器、茄子蛋,如同數十年前一般,搖滾樂深深影響台灣流行音樂的發展,甚至竄起成為主流。而或許也就是在這個時代,我們才更應該回頭了解這一切是如何開始的。