文:劉千美(加拿大多倫多大學名譽教授)

閱讀馬賽爾(Gabriel Marcel, 1889-1973)的作品,就像參加一場心靈對話的盛宴,不僅是讀者與作者的對話,也不只是去旁觀馬賽爾與其他作者的對話,而是聆聽馬賽爾逐日、逐月、逐年與在生活中靈光乍現的真實存有的對話,並在對話中尋索著存有那奧妙、飄忽迷離的蹤跡。日記記載的是馬賽爾思索那不可思索者的草稿、片段。在閱讀中,就像翻看一張張泛黃的相片那樣,彷彿見到馬賽爾那雙曾經凝視真實存有的眼睛,和他隨手記下的有關恩寵、誠信、希望、仁愛、虔敬、知識、時間、信仰、吾體(mon corps)乃至死亡、罪(le péché)或惡(le mal)等,那些縈繞西方文化、爭辯千年之久、仍未得解的概念的提問和思索。

21世紀熟悉後現代思維的讀者,在閱讀馬賽爾封塵已久的哲學、劇本、評論、甚至他即興的樂譜,大部分都會驚訝於馬賽爾在作品中對自我與他者、禮物與慷慨、熟稔與陌生、盲目與書寫……等後現代議題的論述,及其宛若後現代式的去主體中心、去表象、去宰制、跨界域的批判性思維。也會驚訝於馬賽爾把認知看作是禮物、是恩典,而不只是蘇格拉底或海德格所謂的覺察到無知,甚至不只是馬里旦論述的知識系統的奧祕。在馬賽爾看來,世界的模糊不清並非其內在本然,而是人內在的無明使然,在《是與有》(Être et Avoir)的日記片段中,他問道:這豈不就是罪嗎?(et n'est-ce pas cela qui est le péché? p.14)讀到這句話,不禁令人追問知識和罪的關係,究竟什麼是罪呢?是禁令的觸犯嗎?還是存在的情境呢?在哲學的書寫中,馬賽爾經常以提問作為思考的方式、揭開真實存有層層的皺褶。他筆下鋪陳的,不是文字的遊戲,而是朝向終極真實之途的另類隱喻,但也不是言此説彼的修辭,而是指向視野之外、未被思想觸及之處的存有的開端。那好比是多年之後傅柯(Michel Foucault)和布朗肖(Maurice Blanchot)謂之「外邊思維」(La pensée du dehors),而在東方,則是司空圖以降所謂的象外之象。不過,不是抽象概念、或象徵觀念的思維,而是回返真實存有在生活世界瞬息萬變的臨現,並由此興起新的圖象(image),一如柏格森(Henri Bergson)所謂創造性的思維。

馬賽爾《是與有》的法文本初版於1935年,但寫作的日期始於1928年十一月十日,接續著《形上日記》(Journal métaphysique, 1927)自1914年以來的寫作、思維、觀看與體驗。1914年前後的歐洲,是哀鴻遍野的戰場,也是新藝術世界風起雲湧的時代。生活中的戰爭、苦難,與藝術不確定性、未完成、片段性的草稿思維同時並在。1914那年,馬賽爾正式開始以日記的形式書寫、記錄存有在生活與思想體驗中的臨現片段,並以草稿的形式鋪陳各種議題。也是1914那年,馬賽爾出版《隱形門檻》(Le Seuil invisible)劇本,收入了《恩典》(La Grâce )和《沙堡》(Le Palais de sable)兩部戲劇。目前法文本已經絕版,但2019年被譯為英文,題名為The Invisible Threshold: Two Plays by Gabriel Marcel,傳讀於英語世界。兩部劇涉及的信仰、皈依、恩典、誠信、承諾的議題,仍縈繞於《是與有》。劇本中追問的恩典,在《是與有》成為深刻的體驗。1929年三月二十九日,馬賽爾寫下這樣的句子:「今天早晨我領了洗,內心有一種我不敢奢望的情境:雖然沒有什麼亢奮的感覺,但卻體會到一片安詳、平衡、希望和信賴的心情。……神之臨近給我帶來暈眩之感。……」(陸達誠譯)。

閱讀馬賽爾的意義,不在於獲得宰制思想的觀念或理論,而是喚起覺察終極真實臨現之光輝的感受力,得以返回作者原初書寫的初始源泉,喚起詩性創作的思維。正是孟子所說,「以意逆志,是謂得之」的讀詩之道。這也是為什麼馬賽爾百年之前的書寫,在今日資訊取得輕易的時代,日益顯其迷人之處,一旦從故紙堆中拾獲,便會一讀再讀,不忍釋手。

陸達誠翻譯的《是與有》的珍貴處,不僅因為陸達誠是漢語界稀有而傑出的馬賽爾研究者,更在於陸達誠以其優雅、流暢、精萃的譯筆傳遞著他在閱讀和翻譯時,與馬賽爾原初書寫的相遇。一如羅蘭巴特所指出的,閱讀乃是重新命名的創作過程。閱讀陸達誠的翻譯,不僅是閱讀原作者在思想中與瞬息萬變的真實存有相遇,而留下的片段蹤跡,也是閱讀陸達誠的閱讀,用陸達誠自己的話來說,便是與終極真實那「似曾相識的面容」的神遇與跡化。

2021秋 於多倫多

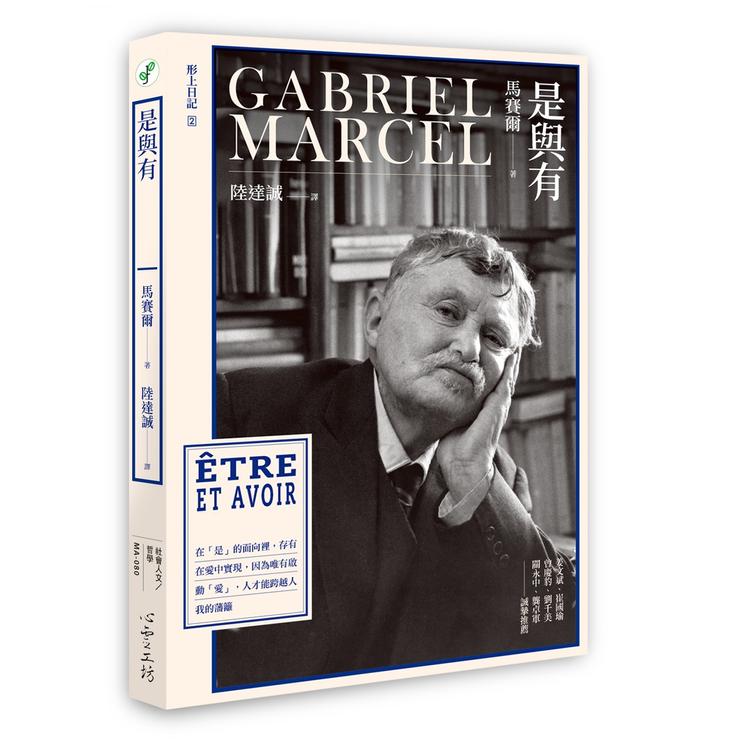

《是與有》ÊTRE ET AVOIR

作者 ◎ 馬賽爾(Gabriel Marcel)

譯者 ◎ 陸達誠

在「是」的面向裡,存有在愛中實現,唯有啟動「愛」,人才能跨越人我的藩籬

★當代法國存在主義思想家馬賽爾重要著作,中文譯本重新面世

★由中文世界研究馬賽爾第一把交椅的陸達誠神父精心侈譯、校訂

姜文斌 東海大學哲學系副教授

崔國瑜 國立政治大學歷史學系副教授

曾慶豹 輔仁大學哲學系教授

劉千美 加拿大多倫多大學名譽教授

關永中 前國立臺灣大學哲學系教授

龔卓軍 國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所副教授

誠摯推薦(按姓氏筆劃排列)