本書原名為《馬賽爾的光環》,是筆者二十餘年來陸續發表的文章。每篇文章,不論主題有否提到馬賽爾的名字,都與馬賽爾的思想有關:或將他與另一位哲學家比較,或取用他的概念來發揮一個專題,或介紹馬氏本人的一個關鍵思想。總之,十八篇文章除了一篇是馬氏演講的譯文外,其他都是受到馬賽爾的啟發而寫成的。將本書命名為《馬賽爾的光環》可謂實至名歸。但在付梓前,發現馬氏一生關切的焦點不是他自己,而是存有,因此毅然將書名改成了《存有的光環》。既然不以「馬賽爾」命名本書,書中若干不以馬氏為主題的文章就更能得其所哉了。不過在《存有的光環》後加一副標題:《馬賽爾論文集》,倒是可以的。因為如上所述,本書各文都受過馬氏的啟發。

在台灣教哲學的同人中,教馬賽爾的不多。早期有項退結、鄔昆如、鄭聖沖等教授,稍後筆者加入陣營,不久關永中兄自魯汶大學念了雙博士回國,在台大開現象學、詮釋學、形上學、知識論等課,其中不少都提及馬賽爾。他也寫了很多馬氏的專題,以「與馬賽爾對談」為名結集成《愛、恨與死亡》(商務,1997)一書。他在接受《哲學與文化》編輯採訪時,坦認自己最心儀的哲學家是馬賽爾,並說馬氏尚有很多「寶」可供我人去「挖」。有這麼一位同好,實是筆者的大幸,可謂「學」不孤必有鄰也。感謝永中兄為本書作序。他謙稱之為「代序」,謹就按原意發表。文中提及的本書書名現已改了,既有上段解釋,不予修正。

筆者於六○年代叩入哲學大門之後,曾遇二位恩師,其一是唐君毅,其二是馬賽爾。兩位老師幫助我瞭解存有、關心「他者」,以及認同民族文化,使我爾後能在世局和宗教的變亂期中找到安身立命的基點、體會非直線式成長的另類幸福。因此我在撰文時難以把他們兩位隔分;結果,一連串的反思多少變成了唐、馬兩位元哲學家的對話了。方家可從此角度來體認筆者思維的經緯。本書十五篇文章中有兩篇是演講稿,〈從存在到希望〉是於1976年九月在台北耕莘文教院講的,由當時輔大哲四唐蓓蓓同學筆錄,稍後刊於《鵝湖月刊》;另一篇是〈比較沙特與馬賽爾〉,亦於耕莘開辦的暑期寫作班上講授,由沈錦惠女士抄錄,此文雖與稍後寫的〈有神及無神哲學對比下的宗教觀念〉有類同之處,但因場合不同,內容有異,不割捨兩文之一,似乎有其需要,謝謝騰稿的二位女士的優雅文筆,使二稿流利順暢,甚至好過筆者自己的文體。〈馬賽爾〉一文是拙作《馬賽爾》(東大,1992)一書之撮要,為輔大《哲學大辭書》撰寫,此文可對不諳馬賽爾的讀者提供全面的瞭解。若先選讀,能較易進入其他專題的內容。譯稿〈存有奧祕之立場和具體進路〉是馬賽爾於1933年在馬賽市作的演講。他曾兩次向筆者強調此文對瞭解他奧祕哲學的重要。它幾乎是馬氏形上學的袖珍本,細讀該文的朋友一定會體會它的魅力。此譯文十九年前在台灣發表後一直未受到應得的注意,希望藉本書的出版,喚起更多關切。

馬賽爾對存有的詮釋是「臨在」及「互為主體性」。筆者自幼從家中及信仰中對臨在有過刻骨銘心的體驗;稍後與許多「他者」持續接受臨在的恩澤,因此接觸馬賽爾的思想時,似乎找到了自己。今日能有機會將這些體驗訴諸文字,首先該向上述的親友與恩師們表達深邃的謝意:是他們幫助我體認了絕對關係的可能,並使我亦能協助存有散發其臨在於他人。這是一個一生的工程,要在這條路上走到底,需要忠信和堅持,但我相信這條路一定走得通。

今天我們(讀者與作者)有幸藉文字會了面,但願這份文緣能藉這次交會而擴大,使臨在的場域融合更多朋友,讓存有的光環瀰漫於中文世界。

4 比較沙特與馬賽爾

沙特和馬賽爾,皆為當代法國大思想家,皆為存在主義的哲學家。兩人的不同之處在於前者是無神主義,後者為有神主義,沙特也自稱是無神的存在主義者,而稱馬賽爾為有神的存在主義者。巧的是,十九世紀也有兩位互相對立的存在主義先驅,即尼采和齊克果,而兩個人的區別也在於一為無神論,一為有神論。這裡,我們將就無神與有神之不同論點來探討並比較沙特和馬賽爾思想內涵的異同。

馬賽爾哲學,可稱為「更」存在主義,沙特哲學,則可稱為「不」存在主義;為什麼呢?在討論之前,我們先來談談存在主義在西方哲學中佔有怎樣的地位。

西方哲學,不像中國哲學以人的生命、人際關係為重,而是講求宇宙論、知識論,探討的是人以外的世界。由於強調瞭解宇宙,而人屬於宇宙的一部分,因而也是被瞭解的對象之一。由此而產生的哲學,非常重視客觀性,凡事立場要穩,要拿得出證據,而且要抓住事物的本質,提出一普遍性的定義來。例如探討人,就要抓住人的本質,找出一個適用於每個人的定義(如亞里斯多德所言:人是有理性的動物)。這種哲學重視普遍性,尋求一適用於任何個體之通則,這便是西方哲學向來的傳統。

到了十九世紀,西方哲學開始談到「存在哲學」,重視的是存在,而不是本質。它的口號即「存在先於本質」,叫人由柏拉圖式的觀念王國――即天上的世界――降落到人間世界,回到人的生命和人的問題中。因此,關心的焦點不再是知識的後果或人的理性對世界關係的探討所得的思想結果,而是在人的知識和理念尚未形成前,人與世界之間原始而未被抽象的關係。此種關係以專門名詞稱之,即「一元化的關係」,即人同世界融合為一,尚未分割時的一種關係。而存在哲學,便是進入這一元化的層次,從經驗中探討經驗所帶給人的存在深度,至於「二元化」,則是本著這種存在經驗,予以理智的分析,因而便產生二元,即我是我,物是物,有著主體與客體之分。這種分立的關係固然便於知識的探討,可是卻完全失落了存在。存在主義,便是要人回到存在,人的世界,回到「一元化」的存在經驗中,因而把經驗看得比知識還重要。馬賽爾就曾說過:「即使是最微不足道的經驗,只要充分地活過,也可能有其重大的意義,並被無限地深刻化。」

這種充分地過生活,便是一元化的生活,如果你從無一元化的生活,一直都在人、物相隔的情況下度日,就談不上有真切的經驗,因為你一直都處在經驗的邊緣。

正因為存在哲學強調存在,強調被抽象之前的經驗,因而人生平面上一切戲劇化或悲劇性的真實,從存在主義的立場來看,都非常重要。比如喜、怒、哀、樂,原為理性哲學家所不屑一談的,但卻成為存在主義的主題,因為它強調不要抽象。另一方面存在主義重視個體,此與原先之重視傳統和大制度迥然有別。由於重視個體,所以存在主義最反對把個人看成像螺絲釘一類的零件,或符號、卡片之類的東西。因為不重視個體,也是一種抽象的哲學態度,而你如果常把人抽象,就不會瞭解具體的個人,遑論尊重其他的主體了。

尼采與齊克果為存在主義建立了在西方哲學中的基礎,兩人同樣都反對集體主義和傳統上已僵化的宗教形式。有神論的齊克果找到一活潑的宗教信仰;尼采則高呼上帝已死,要別人別再想望天上,而要回到人世。到了二十世紀,兩次世界大戰把西方傳統的理性哲學一概否定,因為那麼美麗的哲學理論,一旦臨到人類的野蠻和獸性,整個傳統知識架構便蕩然無存了,兩千年來的哲學既被否定,是以各哲學家便開始把存在視為當務之急了。

當代四大存在主義思想家:海德格、雅斯培、馬賽爾、沙特。沙特自稱與海德格並列,為無神的存在主義者,並將馬賽爾和雅斯培並列,為有神的存在主義者 。他強調「存在先於本質」,認為先有存在,再由存在創造本質;舉凡人的人格、人性或個性,皆個人所自塑,人有其自由抉擇來決定他可以變成怎樣的人,本質是人後天努力的結果。而由於人具有這種絕對的自由,所以不會有神,如果有神,人就會有先天的本質,而侷限在其中,而這點與人的自由不符合。

不過雅斯培與海德格,皆因反對沙特,不願與沙特相提並論,便否認自己是存在主義者。馬賽爾雖起初接受沙特封給他的稱呼,兩年後也正式否認了。儘管如此,馬賽爾確是一位廣義的存在哲學家,因為他強調真實的存在、注重充實深刻的生活。

沙特的不存在主義

為什麼叫做「不」存在主義?可分為兩方面來說。

一、從本體論而言:其兩大範疇為「有」與「無」(Being & Nothingness),而主要的內涵在「無」。以人的意識為例,正因為意識為「無」,為「空」,所以可觀照世界,認識外界,從而判斷或否定――即「無」化,把過往一筆否定,使過去歸於無――這是人的自由。不僅對自己,對別人也一樣可以否定,使之歸「無」。人的一生,經常是「無」的不斷作用的結果。「無」可以生「無」;此種「無」,說明是一個lack(匱乏),因而他要尋找「有」,以填滿自己,也因此人永遠不停追逐,但追逐了「有」之後,還是不滿足,因他本身為「無」,「無」突然盛滿東西,覺得不自由,因而不斷「無」化,以保持自由,再追逐新的東西,而永遠無法填滿。因此沙特認為人的追求是無用的、無望的,人的存在為無用的樂趣,在酒吧中買醉,與治理國事同樣無益,人的一切活動不過是空洞的熱情。光由沙特的本體哲學來看,它有著悲觀的色彩。

二、從人際哲學而言:為「二元的哲學」,我即我,他是他;我是主體,他是客體,兩者不可同為主體,因而不可並存、勢不兩立,人我的關係存於對立中。如偷看別人時,覺得有人看到我或瞪視我,心裡便恐懼、害羞。所以他人的存在,對我是一大壓迫;別人一存在,我就不存在了――此即「不」存在哲學。如果我想改變形勢,便要反過來瞪他,更凶且更輕視地盯住他,好使我變為主體。

這種對峙的人際哲學,經延伸而成為沙特的「無神論」。沙特認為:人如果有尊嚴,有自由,就可以把那同樣與他對峙、令他不快的上帝否決掉。因為別人的瞪視,對我都已經無可忍受,更何況是那看不見的上帝?只要上帝存在一天,人就註定要受祂的威脅,而人是具有自由和尊嚴的,因此大可把上帝否決掉。對沙特而言,神就如「別人」一樣,只能是「別人」,不可能是個朋友,或為愛他的上主。神只能與他維持一個「我與他」的二元化關係,不能有「我與你」的一元關係,當然,更不可能是個愛他,與他結合的神了。

在沙特看來,人與人之間既是對峙的,所以人的慷慨之最大功用,便是在控制人,甚或破壞別人。給人禮物,就等於是奴役別人,所以他說to give is to enslave,也因此收禮物之後,就不自由,就要受制於人了。在其著作《無路可出》(No-Exit)一書中,他提到:別人之於我,形同地獄:別人的瞪視,都是一種折磨,而人與人之間彼此都幫不上忙。在另一本著作《嘔吐》(La Nausée)中,他又說:存在是孤獨、蒼白、嘔吐,因此他怕存在,存在是荒謬的。像這樣無望無趣的無神論觀點,等於替無神主義做了反宣傳。人在生活中,某一時期可能頹喪、無望,以致覺得存在的荒謬,但不至於願意把這種觀感引為人生的方向或目標,從而予以肯定之。如果一種哲學能振聾發聵、予人希望和生趣,自然有人信從,但如果只令人頹喪、無望、痛苦,則實在很難確知有多少人會喜愛。所以,沙特的無神主義,算是很失敗的無神論。沙特於1905年生於巴黎,同年父親去世,他的童年相當孤獨。家人的宗教信仰只流於形式,因此不僅沒使得他有心靈的寄託,反而讓他日後完全否定了宗教信仰。他曾說:「我之所以無信仰,並非由於教義的衝突,而是因為家人(外祖父等)無可無不可的態度使然。」因此他的無神論,並不是理性的發現,而是認為徒具形式的信仰,毫無意義,可有可無,所以便乾脆予以推翻。不過他對二十世紀的存在主義,確實有相當大的影響。他的「不」存在主義,不只是神不存在,人也不存在,因為人既只是個「無」,本身就不是「有」;而人際關係中若只有那些否定性的二元關係的話,照馬賽爾的哲學看來,人也是不存在的。

沙特之所以發展了這樣的哲學,與他從無深刻的「一元」體驗有關。他似乎從未接受過無我的禮物,從未發現過一個真正的「你」,也從來沒有深刻地愛過。

馬賽爾的更存在主義

馬賽爾哲學,光用「存在哲學」來稱之是不夠的,所以加上一個「更」字,即「更」存在哲學。因為他強調「更」投身、「更」參與,「更」愛、「更」無我、「更」自由、「更」光明。他的哲學是「一元化」的哲學,不僅不同他人分割,而且要求與人合一,與物合一,與大自然甚至與神合而為一。

如果說沙特有很孤獨的童年,馬賽爾也一樣。他四歲喪母,父續弦,無兄弟姊妹,因而他從小到大,皆在孤獨中度過。在他看來,人生最大的不幸,是無可奈何地孤獨,而缺乏與人交往,更是不能忍受的殘酷。正因為他孤獨,所以便尋求與人建立關係,尋找友誼和愛,最後發現了存在,從而建立他的存在哲學。第一次世界大戰期間,他在紅十字會工作,看到許多前來尋丈夫、兒子的軍人家屬,從那些焦灼、痛苦的臉孔中,他看到一個個具體的「你」,一個個尚未被抽象、分類的「你」。自此,他便由過往二十年來的唯心論,跳躍到存在哲學。另外值得一提的是他有著美滿的婚姻,夫妻間相當有默契,妻子成為他許多靈感的泉源,因而他認為生命是喜悅。四十歲那年,他信奉天主教,此後從未否定信仰,而且還以宗教信仰來整理過去四十年來的思想。

他的存在哲學可分為兩方面來談。

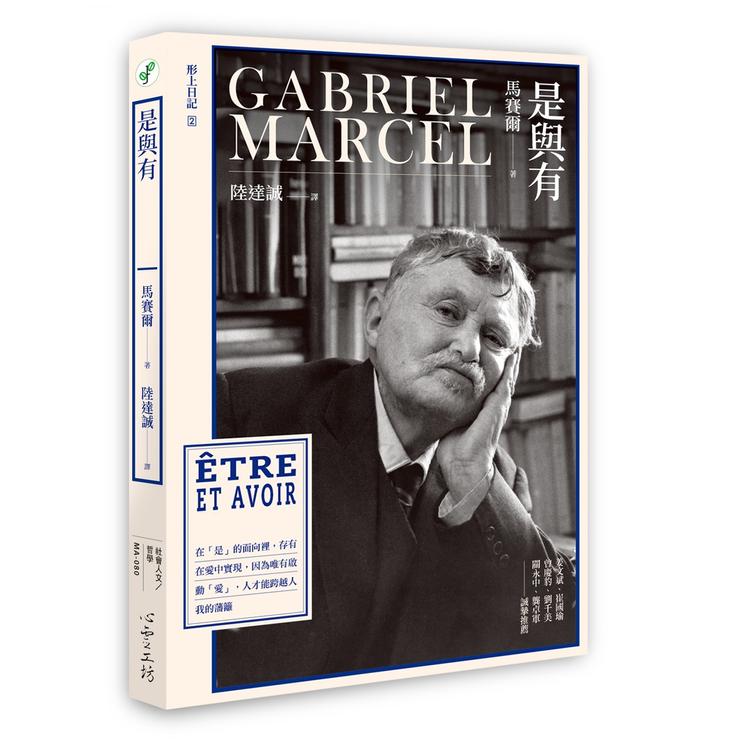

一、哲學思想:他曾寫一書,即《是與有》(Être et Avoir ∕ Being and Having),叫人從存在到存有,而非從佔有到被佔有。其中 Having是只企圖佔有;凡事皆為自己打算,只求愈據愈多。Being 則是存有,不求自己的私利,反而求別人的成長。如果我想佔有,最後一定被佔有,成為佔有物的奴隸;但如果我超越佔有的企圖,則非常自由,因為我不必佔有。比如交朋友時,我太在意對方,不希望他同別人交往,想獨佔他,結果我反受束縛。但若我不企圖佔有,只甘於同他的來往,這樣我反而幸福。常怕會失去的友誼,如何會有幸福可言?

因而馬賽爾不強調「存在」,而強調「更存在」,此「更存在」的過程,即「存在化」,叫人在變化中愈來愈步向存有的境界,而同存在歸於一元。就如電影《窈窕淑女》的女主角由結結巴巴,進而口齒清晰,與人溝通;在開竅時所表現的洋溢出的喜樂便是「存有化」之佳例。在日常生活中,存有化並不多有,不過當人有了一元的關係,「存有化」就出現了。沒有「存有化」的人,只是「行屍走肉」,只是「衣冠禽獸」,並無真正的生命。存有化,可以化腐朽為神奇,讓人變成一個新人,讓一切生命的內涵全部湧現。它叫人活得更充實、更完全,叫人過Being 並非Having的生活,最後達到真正的「有」,而得到完滿的幸福。在存有化的時刻,人感受到的是驚喜,因為他發現了整個的別人和整個的自己。笛卡爾以懷疑的方式探討存在,最後找到了「我思故我在」,這種方式對馬賽爾並無作用。他認為人在存有化的時刻,已經如此地深入存在,因而根本不需要懷疑;懷疑是二元化時才有的態度。人在面對良辰美景時,不可能懷疑,反而全心地領受。馬賽爾要我們在有可能一元化時,進入一元化的存在,別用懷疑的方式去排斥存在,導致二元化的生活。

馬賽爾的哲學(尤其是「存有化」的層次)可以用四個字來表達(一)快:有如面對良辰美景,一下子就進入其中,不假思索;(二)新:新的發現,在友誼或人際關係有新的,迥然不同於往昔的領會;(三)深:不膚淺,不是今天有的友誼,明天便可能斷絕了;(四)滿:覺得完全飽滿了,不再覺得飄浮、無依,反而一下子就充滿,一切(包括死亡)都被超越,都不成問題了。此外,馬賽爾一元化關係的存在,以臨在(présence)來表示。臨在就是完完全全、充滿愛心的「在」,將整個的我給予對方的「在」。如母親為了孩子,置自己的幸福於不顧,世界上還有比這個更大的臨在嗎?討論存在,如果忽略了這樣常見的例子,實在是以偏蓋全,站不住腳的。無可否認地,存在中有許多悲慘的事,但人的偉大處即在於化腐朽為神奇,化悲劇為喜悅,不為悲慘所奴役,反而跳得出來,把自己和別人拉到「更」存在的境界。從臨在的經驗中,人與人可以有很深的、無私的、真誠的關係,而情到深處,確實能體驗到所謂的絕對和永恆,也能知道人生可以有怎樣的深度。這裡的絕對和永恆,是由「質」的角度而不是由「量」的角度來看的。

二、人際關係:以「存有化」的立場來解釋,對馬賽爾來說,「他人」是「可能給予我臨在經驗之主體」,因著他人的出現,使我領受到生命中最寶貴的臨在經驗。我與他同為主體,相互尊敬,不必因為彼此瞪視而互為消長。在沙特看來,他人即地獄,即客體,我與他人的關係為I and he,I and it,在馬賽爾看來,他人是可以豐富我的生命、與我互為開放的主體,我與他人的關係為I and You,兩者皆立於平等的地位,無主客體之區別。

由人際關係的肯定,馬賽爾也肯定了人神關係,在他看來,神是人體驗到最完美的臨在經驗之對象。他的宗教信仰為From being to Being,即由人際關係中深刻的存有經驗,進而溯及人神合一的境界。這種哲學是入世的,不像尼采所言「一旦與神交往,就完全忘卻人間」,反而由人與人之間深刻的交往而體驗到神對我的內在關係。

因此,馬賽爾的哲學是一元的哲學,對他而言,一加一並不等於二,而是合而為一的一,這與沙特的二元哲學實在有天壤之別。