文:陸達誠(本書譯者,法國巴黎第四大學哲學博士)

《是與有》是馬賽爾承接前一本《形上日記》而寫的第二本《形上日記》,二者相隔五年,但作者已從極度抽象的《形上日記上冊》轉至具體,並把前書思考的若干主題,如:「我與你」、「身體主體」、「信仰」、「忠信」、「生死觀」等在本書中加以更透徹的探討。

「是」的原英文是Being,法文是Etre,中文譯成「存有」。亞里斯多德把此概念放到「形上等級」諸範疇的頂峰,使它成為可適用在一切存在事物的總共相。「存有」一詞本身不提供內容,它是空無所有,懸浮於萬物之上的符號,僅為知識論加持,對實際的存在來說,是無關緊要的「東西」。馬賽爾在二十五歲前,完全服膺這種傳統哲學的觀點。他在巴黎大學寫《宗教之可理解性的形上基礎》博士論文,以純理性的思考來鑽研這個問題。他與外界斷絕來往,一心投入研究。其間,他把一些臨時有感的心得記下,這不是論文的草稿,而只為提醒自己有過的思緒。前半年前寫的日記,後來成為他的《形上日記》的上冊。

第一次世界大戰時,馬賽爾被召人伍,使他走出他的研究室,開始接觸具體的人。他因體弱而未上前線,被派留在巴黎的紅十字會中心做尋找遺失官兵的工作。在這個中心,他天天遇到的是前來詢問丈夫、兒子下落的婦女。

他在她們的臉上看到了一個一個有強烈痛苦、焦慮和失望的面容。這些面容使他逐漸從自我轉向「他者」。這些婦女原是陌生人,但現在變成一個一個具體的「你」。就這樣,馬賽爾在戰場的後方學到他未來一生要鼓吹傳揚的「我與你」哲學。

他終於從純理性的牢籠中脫穎而出,此後辯證式地追求純客觀性的研究已不再能吸引他。生命的真實體驗遠遠高過於一切由抽象獲得的概念。他終於有了自己的詞彙來表達他的見解:真正的存在是「臨在」,是「共融」,是「愛」。換言之,「我們」才是建立「主體性」的真正關鍵。孤立的我或「獨我」是「低存在」或「不存在」。他把原為空洞的總共相「存有」作了新的界定,以「互為主體性」來詮釋「存有」的真諦。

本書《是與有》是馬賽爾的第二本《形上日記》。他原寫了五個月的《形上日記》(1914.01.01-1914.5.8)在第一次世界大戰初期時停筆。一年半後(1915.09.15)重新執筆撰寫該日記的下冊。此時,他已經歷了一個哲學的皈依,他的步調與關切的事物已改變了:他從一個理性主義者蛻化成一個以生命哲學家。他不再踞縮在概念的框框內,而要直接地去接觸存在。他以「我與你」、「互為主體」、「臨在」來表達他的新穎思想。

台灣心靈工坊出版社有志於推廣馬賽爾哲學,從商務印書館取得《是與有》一書的版權後,邀請譯者寫序,筆者樂予應允,謹願略為介紹一下此書的特點。

《是與有》是馬賽爾「哲學皈依」後寫的日記(1928-1933)。他出版此書時(1935)距他出版《形上日記》(1927)有八年,他受法國學者注目已久。因前書下冊涉及生命的具體經驗,引發了極大的興趣。他在《是與有》一書中隨著新的思緒相當自由地在經驗的海洋中遨遊。故此書一出版即大受歡迎,也奠定了他在歐洲當代哲學中的地位。

筆者認為是他對存有的詮釋改變了傳統哲學的視野。為他,「存有」不是一個符號,或範疇,而是一個活生生的生命重現,是人與人間之「臨在」,他使存有之「概念」起死回生。他寫的經驗是大多數人會有的經驗。而人同心同,故不單西方人,東方人對之亦大感興趣。這才是真正的共相。馬賽爾稱之為「具體共相」(《是與有》,法文版,頁128),並說這是一種「不屬於概念層次的普遍性」。

由「具體共相」所構成的形上思考,必然不同於傳統形上學,但它要發展成一套完整的、有系統的論著才能開創哲學的新時代。在傳統形上學之霸占哲學界主流的時代,馬氏的原創哲學還得等待適當的時機,使它大放光明。或許同東方哲學的互動及交流可開發新契機的火花。

筆者在巴黎時曾拜訪馬賽爾三次。最後一次在他家的客廳中,當他聽說列維那斯教援要我寫以「奧祕與意識」為題的論文時,他一再吩咐我必須仔細閱讀他1933年發表的論文:〈存有奧秘之立場和具體進路〉(見拙著《存有的光環》心靈工坊,2020,頁289-325)。這篇論文撰寫時刻與《是與有》有部分重疊,他用不少篇幅討論此文。筆者曾按馬賽爾之勸導讀過該文多次,深得其益,覺得此文可稱為馬賽爾思想的撮要,對無法念該文原文的讀者,可從閱讀《是與有》一書之記錄中得到極寶貴的啟發。謹為序。

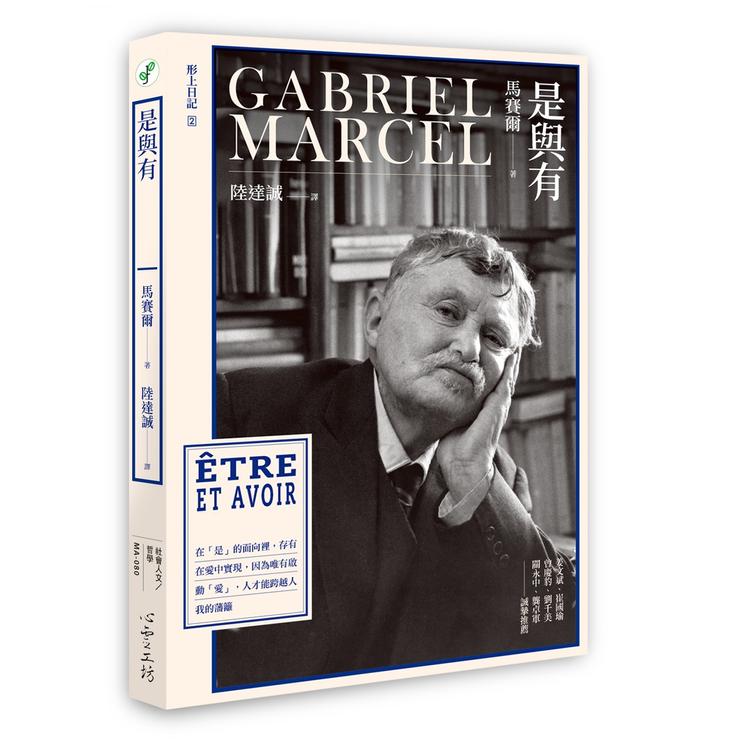

《是與有》

ÊTRE ET AVOIR

作者 ◎ 馬賽爾(Gabriel Marcel)

譯者 ◎ 陸達誠

在「是」的面向裡,存有在愛中實現,唯有啟動「愛」,人才能跨越人我的藩籬

★當代法國存在主義思想家馬賽爾重要著作,中文譯本重新面世

★由中文世界研究馬賽爾第一把交椅的陸達誠神父精心侈譯、校訂

姜文斌 東海大學哲學系副教授

崔國瑜 國立政治大學歷史學系副教授

曾慶豹 輔仁大學哲學系教授

劉千美 加拿大多倫多大學名譽教授

關永中 前國立臺灣大學哲學系教授

龔卓軍 國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所副教授

誠摯推薦(按姓氏筆劃排列)