方格精選

逃避型依戀形式者的告白:「愛」是一種來路不明、不能輕易接受的東西。

閱讀時間約 4 分鐘

「妳知道嗎?有時候我會覺得妳或許是不懂我,但又覺得妳是明白的。可是⋯⋯怎麼說,會不會妳其實是不想懂?想省略我的那種。」感覺我是在很遠的地方望著,遠到妳模糊得剩白影,卻還是望不進妳心底。

「我會不自覺衡量妳的喜歡程度,然後又會難過自己的質疑。」那個人繼續說道。

男孩說女孩很特別,可她受不起這種讚賞,一種期待感只會讓她更害怕對方在瞭解之後對自己失望。

然男孩比誰都赤裸地感受、承受著她的所作所為,這讓女孩的感受更糟。

覺得自己很糟糕的那種。

那天,女孩對喜歡她的那個男孩坦承自己:真的沒辦法很喜歡很喜歡一個人。

噙著淚,不是因為道別。

女孩試著好好吸一大口氣,要把所有淤積的話都吐出卻無法,想被喜歡卻又故作姿態,對方沒有很清楚這種話矛盾得有多衝突,原來聽起來像藉口的拒絕,其實都是她心裡最難以面對的聲音。

最難過的就是無可奈何的「沒辦法」。

「愛」、「喜歡」這類抽象的詞性充斥在生活中,但女孩是愛裡的文盲,曾經毫無保留的愛是那麼可人,宛如徐風輕觸肌膚、彷彿沁涼開水流過喉頭,甚至連記憶都還沒成立之前,本性就已讓她付出所有。只是後來被視若無睹,遭反唇相譏,欺侮到了盡頭,從此麻木成為下意識、不要義無反顧,情感血液汩汩流動,她卻只能在岸邊,再也下不了流域。

還是會哭會笑,可時常有一種感受 : 那再於我無關。

跟別人的種種比起來,面對自身遭遇被觸發時還比較容易掉淚。生離死別之於女孩,近似於飢餓過久的胃痛,是不舒心,可吃飽就好 ; 也會覺得傷感,但遠離之後,繼續走就行。她確實能做到沒有回頭,然頻頻回望,也許只是認知這麼做「正常」,這麼做,可以展現所謂的「有感」。

「這種假象就是一種善意謊言啊!」她想。儘管也會在意,可是表達不出來,所以得做某種程度上的努力才行。

不是不珍惜或吝於付出、不是女孩的愛有多貴重,而是儲的存量,也就那麼多而已,別人都說要愛自己一點,可她連自己的份都所剩無幾,於是習慣將情感迅速抽離,才能在離開時,連一片雲彩都無需帶走。

當晚,女孩做了個夢。細節她不贅述,如果概要形容的話,就是"被掠奪"和"失去"什麼了的場景。她說那是她淺意識裡冰山一角的另一面,在海流之下載浮載沈的巨大體積,背負的載體是別人不能理解的負荷,於是她反身苛責自己,凍結成瘡。

「流星隕落後,妳就不能再懷抱希望許願了。」好像有人這麼說過,也可能是她對自己的暗示吧。

女孩不知道怎麼「愛」人。

對她而言就是瓷器裡的花紅柳綠、就是擺著好看卻癱瘓的華麗辭藻,動彈不得。她對用「年」來換算的交往單位感到不可思議,是遙遠如光年的天文數字,和誰處久了,「消磨」和「遷就」終究浮出檯面,都足以將她對情感的理想值耗盡,想對愛負責,就好像擁抱空氣那樣不真實。

愛的墓誌銘是刻鑿得如此深厚,與熱烈程度成正比。越是驚濤駭浪的愛,反作用力的疼痛越是千刀萬剮,好似情愛的長相就要虐心點才夠憐憫和共鳴,女孩看過好多這種賺人熱淚的消費,可她自己的愛卻不是這樣的:除了自己以外的人,一開始她就把愛稀釋,克制跟壓抑取而代之,很淺很淡,以涓涓點滴給著,漣漪劃過的波光粼粼,她想像自己有過之而無不及。近乎沒有味道、近乎感覺不到,喚不得更多屏息,無論孰輕孰重,都是禁不起才想逃離。

偶爾會捫心自問,到底是哪裡說不上來的不對勁?毫無眷戀地不在乎,總是透徹到連她自己都害怕。

有人對她說:「和你在一起的人很辛苦。」而後眼神擠出的同情幾乎要把她殺死。女孩不曉得是不是該道歉,當全世界都說她這樣不對的時候。

像是她的所作所為褻瀆了愛的定義一般。

倏地女孩恍然笑了,笑得淚不小心滾出眼角像是自嘲,笑得既哀戚又灑脫,「該對誰道歉?反正這世界,本來就是互相傷害啊!」

當別人的愛人時,盡力演示自己能夠愛人的模樣,掩飾自己其實沒辦法多愛誰的樣子。

女孩沒說出口的,是因為不甘被這樣定義,可她欠男孩一個解釋。

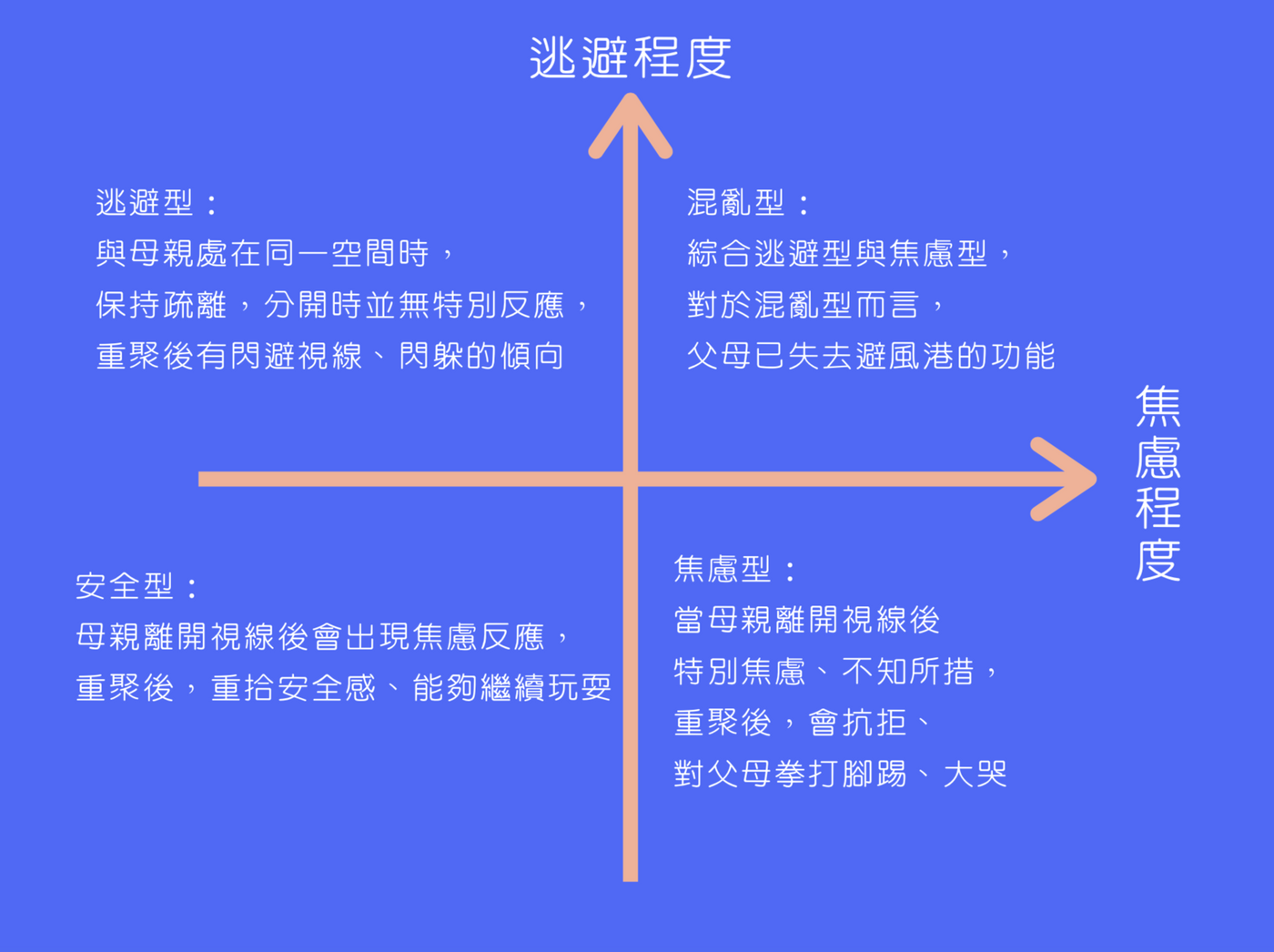

逃避型依戀形式人格的愛戀,就是活在這樣一個缺角形狀的惡性循環裡:失重地相愛,故態復萌地逃避,期待被自己傷害的人諒解,最後在預警心碎和期望落空前寧願先拋棄一切。

『對不起,我們都只是太害怕受傷、過度保護自己的人,僅此而已。』

為什麼會看到廣告

留言0

查看全部