在台灣做設計,設計師會遭遇最大的、同時也是整個職業生涯反反覆覆思考的問題,可能是:

「屬於台灣的風格特色是什麼?」

台灣融合著多元族群,閩南、客家、原住民,現在還有佔了人口相當比例的新住民,祖先來自中國,受過日本殖民。這些複雜的歷史背景讓台灣變得多元豐富,但也常常讓人迷惘,屬於我們國家自己的特色是什麼?

說來也奇妙,當我生活在台灣的時候,往往並不覺得日常的事物有何特別。但每年出國,我去過日本許多地方、也去過泰國,看著那些異地風景,街上的不同打扮的人、景觀造物、自然地景、以至天空的顏色都和台灣不一樣。而那些「不一樣」提醒了我,台灣的獨特之處在哪裡,也使我漸漸產生了這樣的想法:有時當我們遠離,反而更加能重新審視、認識一個地方。

因此,當馬來西亞設計師林奇風舉辦了這系列「台灣×馬來西亞雙向設計交流論壇」時,引起了我的興趣!

同一種職業,在不同的兩個國家,都說設計師是「解決問題」的一種角色,那麼不同國家的設計師,是不是有解決問題的不同方法呢?

活動簡介:台灣x馬來西亞雙向設計交流論壇

由林奇風、Hans Lin 林思翰設計師,以及YOTTA 你最專業的學習夥伴等單位共同籌辦的交流論壇。分別邀請了三組台馬兩地的設計師進行對談,分享有關台灣與馬來西亞的設計經驗與心得。

活動於9/28在台北 G.space 舉辦系列講座第一場,接連兩週將在馬來西亞進行。

★活動網站:https://www.facebook.com/BDETalk/

雙向交流講座-台北場講師

▌林傑 平面設計師(馬來西亞)

TSUBAKI STUDIO, CUTOUT MAGAZINE 負責人/《 巨聲講_亞洲設計對話 》 活動統籌人/2014年金點最佳設計獎得主、金點設計獎官方媒體夥伴

官方網站:http://tsubakistudio.net/

▌王胤卓 平面設計師(台灣)

大象設計負責人/第三屆 Behance Reviews NTUST 平面設計組導師

官方網站:https://elephantdesign.tw/

當馬來西亞設計師碰上多元文化

活動首先由馬來西亞的設計師林傑,為大家上了一堂「馬來西亞設計簡史」,也透過這段簡介讓我們更了解他的國家。

說起馬來西亞,這個遠在台灣3000公里外的國家,跟台灣卻意外有著相似的處境。

馬來西亞的人口組成,主要包含華人、馬來人(印尼)、印度人,以及原住民,曾經歷英國186年的殖民,在1957年獨立。由於國內人口由不同移民組成,所以馬來西亞文化交雜的程度更加豐富熱鬧,然而,我們在台灣所會遭遇「難以定義代表特色」的問題,在馬來西亞也同樣遭遇,甚至更加彰顯。

林傑說,在馬來西亞會遇到三種客戶,而面對這三種客戶則有不同因應之道:

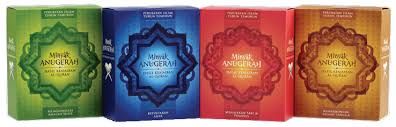

▌馬來人

馬來人佔國內人口組成大多數,為回教信仰。馬來客戶的特性是「不考慮付多少錢,案子機會多, 長期合作且忠誠。」

然而最大的工作問題是基於回教信仰,必須經過通審,設計也以傳統圖紋色彩為主,保守而充滿限制。往往一旦擺脫限制運用其他元素,就難以取得馬來消費者青睞,所以這類工作對設計師而言缺乏創造性與突破性。

▌華人

華人客戶的特性是「創新機會高、案子變化多,同樣長期合作也忠誠。」

華人風格的設計除了傳統紋飾的飛龍舞鳳、大紅大黃之外,由於華人客戶更精於市場考量,善作創新和嘗試,因此接到華人客戶的案子往往更有發揮空間。

然而有利則有弊,華人客戶的缺點是喜歡殺價、不願付專業費用,意見也特別多。(台灣的設計師們讀到這裡,是不是會心有戚戚感覺想哭呢?)

▌印度人

印度客戶的特色綜合了上述二者缺點,印度風格的產品往往更加傳統缺乏創意,甚至比馬來產品更缺乏美感。

而馬來本地的印度人,自認為是弱勢族群,經濟能力較差,不願付給設計師應有的專業費用。因此林傑說他雖從未接過印度客戶,倒也聽同業聊過許多可怕的接案故事。

「當你需要在各種族群的客戶中夾縫求生,該怎麼做?」

林傑表示,面對不同客戶就要有不同的溝通語言,你必須針對各類客戶發展因應策略。有人說「不是好案子不接」,而他認為這樣的想法並不務實,畢竟你並不知道「好案子」何時會來,而你也不可能總有好案子。

我十分認同林傑的想法。

偶爾會有設計師詢問我相關的問題:例如缺乏預算的客戶要怎麼處理?親戚的案子要不要接?

我的回覆是,你或許未必有機會挑案子,更多時候或許是案子挑你,我們需要的是「方案」:為不同情況的案子設定相應的處理方案,較少的預算用較少的力氣做,總會有行得通的解決方法。

有一種創業叫做「你岳父讓你創業」

好客戶的設計做不好看,能做好設計的客戶又不肯好好給錢——當在商業案上難以取得突破的時候,設計師該如何創造機會呢?

林傑分享了自己多年前的小故事,我特別喜歡這段:

2010年時,林傑的個人設計公司剛進行兩年,交往已久的女友母親打電話來,單刀直入的問了他「公司帳戶裡有多少錢?」

他為難地回答公司經營不久,銀行存款也不多,母親護女心切因此大為不滿,直問這樣的經濟狀況如何保障交往二人的未來。

幾日後,「岳父」,也就是當時女友的父親跟著打了電話來,約他們吃飯,林傑滿懷緊張的去赴了約。岳父極有智慧,開口也不提公司的經濟問題,只是鼓勵地問他:「要不要去做雜誌?」

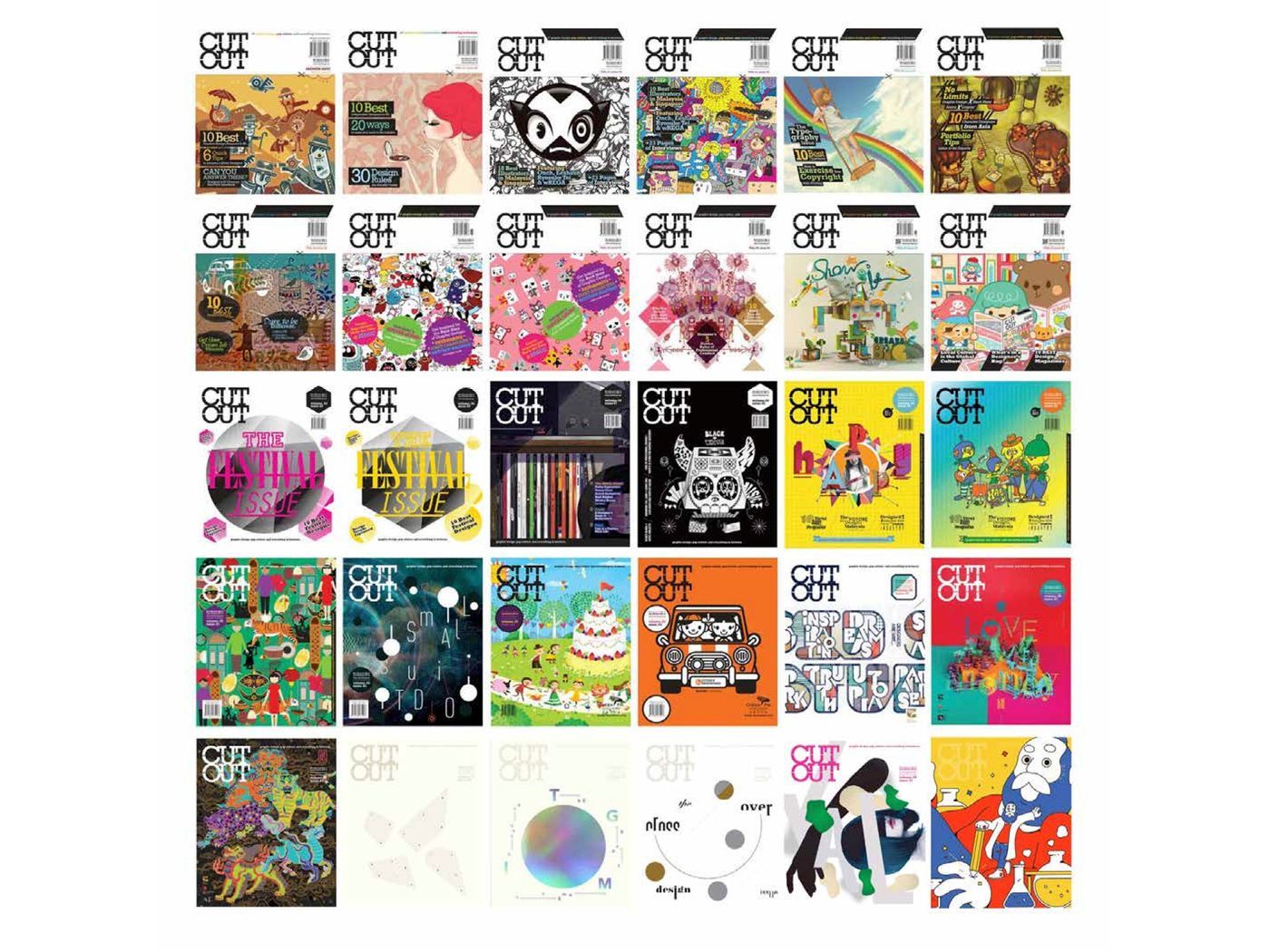

林傑想了想,覺得有趣,也想嘗試做一本設計主題的雜誌,可是他並沒有足夠的資金。岳父說「我借你錢啊,就當成對你的贊助投資!」就這樣,林傑和他當時具有採訪寫作經驗的女友,現在的老婆,一起創立了《CUTOUT》這本雜誌。

十年後,《CUTOUT》已經是馬來西亞最具代表性的設計雜誌。

現在回頭看,做雜誌的這個決定當然是非常正確的,這給當時默默無聞的林傑創造了一個代表性的作品。因為《CUTOUT》的發行,林傑開始受邀到馬來西亞的各所學校去演講,隨著知道的人越來越多,無論他們每期發行的雜誌數量有多少,往往能夠銷售一空,最高的紀錄甚至到了一期出版5000本!

「做屬於自己的案子。」

林傑說,當你在商業合作案上不容易取得表現機會時,就去做屬於自己的設計,例如像《CUTOUT》這樣獨立發行的雜誌,或者自己公司發售的產品。因為是自己的東西,所以會有盡情發展的空間,也可能創造出經典。

我想,我們未必有能力像林傑一樣發行雜誌,但這段故事帶給了我很大的啟發,那就是作為設計師必須創造屬於自己的ICON,想要被記得?那就留下代表作吧!

而創造的形式該是什麼?相信每個人都有屬於自己最好的方法。

高調的自我宣傳,以低調的態度

下半場的講座邀請了大象設計的創辦人王胤卓進行對談交流。王胤卓是出生於金門的設計師,而後來到台灣本島求學,在台北成立的個人公司已有六年。

當主持人提問:「回到設計本身,作品如何建立印象?」

林傑與王胤卓分別就自身經驗提供了不同答案。林傑表示「內容是最重要的」設計師們往往太著重視覺,忽略了表達的意義本身、以及使用的策略。

林傑以他的字型設計為例子:由於馬來西亞的日常溝通語言,英文佔了80%,設計師在工作上多用英文排版,反之也就同時缺乏中文字型可使用。

而吉隆坡為華人主要的聚居地之一,在此經常有中文設計的需求,林傑瞄準了這個市場藍海,設計共四套字型,提供此處的設計工作需求。每字的授權費為$500元,光是海報標題上四個字就能獲得$2000元的授權費。同時也有字庫公司與他聯繫,洽談商業合作。

這番操作凸顯了設計師的策略思考,提醒我們有目標地進行工作,才能達到最好的效果。

同時林傑也談到,在這個社群時代,藉由社群媒體自我宣傳也是極為重要的,當你做了一個很不錯的作品時,發到Facebook上告訴大家,作為設計師不該羞於展現自己。

「高調地為自己宣傳,用低調謙虛的口吻態度 」— — 這是林傑所給的建議。

當「金門的代表設計師」或者「金門文化的挖掘者」

換個角度來談作品如何建立印象,王胤卓聊起了身為金門設計師的成長經歷。

金門是個純樸的鄉下地方,在這裡長大的王胤卓卻特別叛逆,他勇於挑戰傳統、渴望突破,做出顛覆常俗的設計。

當他開始在設計圈裡打滾後,許下了一個願望:想成為台灣最頂尖的設計師可能並不容易,那麼他就立志成為「金門最有名的設計師」,作金門設計的第一把交椅。

他略為害羞的說,這是他以前的願望。在工作多年後,這個願望悄悄有了變化。

我特別喜歡王胤卓的這段自述:

「我發現個人的歷史很短,而地方的歷史很長。

我作為設計師的時間能有多長呢?個人的人生也不過三十多年,公司成立也只有六年,然而金門不同,金門的文化歷史早已超過了百年。

年輕的時候我想當金門最有名的設計師,後來後來才發現,人在地方的歷史前其實很渺小,現在的我更想成為金門文化的挖掘者,去挖掘金門龐大、深不可測的故事。」

我在想,台灣設計師之於台灣這個國家,或許也是這樣的。

我們常常妄想用一些片段瑣碎的東西描述台灣,渴望在這片土地上留下一點代表自己的痕跡。然而在台灣漫長的文化史以及複雜的人文族群中,我們也僅僅是一個渺小的組成有機體,也許我們該做的是不斷、不斷挖掘探索,謙虛地面對文化。

然後在持續而不斷的累積之後,我們終能描繪出美好台灣面貌的一小部分。

那是只屬於這個國家的顏色

在活動中,二位講者介紹了台馬優秀的設計師,王胤卓也因此推薦了台科大商業設計組的應屆畢業生,同時也是來自馬來西亞的新銳設計師,周畹綺。

周畹綺在今年的畢業製作中,創造了QC這個時尚品牌,並以“UNIQUE CULTURE”為主題,運用馬來西亞三大族群的傳統文化與色彩,設計了一系列的圖騰絲巾。

我最印象深刻的是王胤卓對於這組設計評價的表達語句:

「那是我這輩子都不會用的色彩!」

什麼樣的配色是我一輩子不會用的呢?看到周畹綺的作品,我突然理解了那句話的意思。

周畹綺設計的絲巾花紋,使用了四方連續的圖騰。台灣也有許多四方連續的花紋,譬如我們常見的建築花磚,然而即便同樣是傳統圖紋,運用了相似設計手法,但台灣和馬來西亞的花紋給人的感覺卻截然不同。真是奇妙啊!

當我們站在台灣,看馬來西亞的花紋色彩,感覺新鮮獨特;那麼站在馬來西亞的角度檢視台灣,馬來西亞的設計師會不會也說出「那是我這輩子都不會用的色彩」這樣的驚呼呢?

屬於台灣的色彩又是什麼樣子呢?

透過這場活動逐漸明白,一個國家的文化,帶給人的影響是深入骨髓的吧,而設計師也是整個社會中承載文化的載體之一。或許透過這樣的異國交流,重新檢視,反而使我們更加重新認識自己。

特別感謝:林傑設計師提供了活動簡報,讓我順利寫出這篇心得,衷心感謝!

👏謝謝你讀完這篇文章,希望你可以在下面給我拍手讚賞

如果你覺得本篇內容帶給你幫助,願意支持我繼續不斷創作,你可以透過底下的Like「化讚為賞」,提供實質的回饋贊助:

👍點擊5下Like:Likecoin平台將會派發獎勵貨幣給我,而你完全不必付費。

👍給我Superlike:點入照片頭像,小額贊助我!(1Like=$0.1元)

作者簡介|林慧秋 Chofy

大家好我是Chofy,銀海設計負責人。

我在大學時就讀中文系,而後進修視覺傳達研究所,是一位跨領域設計師。2018年2月我開始了這個設計寫作計畫,致力於透過文字傳達,幫助大家理解設計。目前經營有個人部落格《設計私房誌》。