什麼是「構成要件」?這是法律世界裡,很遺憾的一件事情。

微觀面,台灣的升學、考試制度,EX國家考試,不會考這種題目;宏觀面,專業分工社會影響,以及法律人的本位主義,或自大(法律的概念,法律人說了算)、或自卑(法律,是社會科學,所以抗拒自然科學),EX牛頓的萬有引力定律,與愛因斯坦的相對論,跟法律有什麼關係?結論是,關於什麼是「構成要件」這個問題,市面上99%的法律教科書(連國外教科書都一樣),全部都寫錯了!不得不說,這是一種遺憾。

前導觀念

觀念1-什麼是「科學」

科學的「論證」方式,是「觀察>檢設>驗證」,反覆循環的過程。科學最重要的「檢證」方法,是「測量」的概念。什麼是「測量」?EX大象有多重?不知道!沒用體重計「測量」過,怎會知道;身高多高?不知道!沒用身高儀「測量」過,怎會知道;法拉利能跑多快?不知道!沒用計時器「測量」過,怎會知道…等等。科學的論證,需要證據來佐證;證據的取得,需要經過「測量」。啟蒙時期的自然科學家們,推翻教會的「宇宙觀」,建立起萬事萬物都需要經過測量的「宇宙觀」;即便代價是被教會綁在木樁上被燒死,依然堅信以「測量」為基礎的「科學」、堅持真理。

觀念2-什麼是「科學思維」

科學,不是在「求對」,而是「求錯」。所謂的真理、定律,是經過無數次的「測量」、「檢證」,卻始終找不到錯誤,所以,姑且,當它是真的,在未能找到其中的Bug,將其徹底推翻以前,就暫時把它當真理、定律吧。真理,是可以被推翻的,因為科學思維是這麼想的;教條,是不容許被挑戰的,因為是沒道理可講的。

觀念3-哲學,並沒你想像的那麼難;哲學,其實挺有趣的

EX1:這是什麼?水杯。裡面有什麼?水。你怎麼知道?我看到了。你如何確定你的這個知道,是正確的?我剛剛喝過了,從小到大的經驗,我確信那是水。EX2:這是什麼?房子。裡面有什麼?家具、家電、鄰居,裡面有人。你怎麼知道?我聽到了,剛剛隔壁有人在吵架,還摔東西。你如何確定你的這個知道,是正確的?不然我剛剛聽到的是幻覺嗎,還是那是鬼發出來的聲音。

結論:這是什麼?裡面有什麼?你怎麼知道?你如何確定?這是四個不同層次的問題,對應的,是完全不同的答案。若你對這方面的資訊感到好奇,這四個問題,分別對應哲學的「本體論」、「實體論」、「知識論(含工具論)。」若你想繼續深入?可按圖索驥;若你不想再深入,我已經替你將哲學的抽象理論,具象化,成為人人都看得懂的四個問題了。若你覺得有道理,這四碼事,真的不一樣、可以區分得很清楚、不會搞混,應用到其他領域,處理許多問題時,已經很夠用了。

觀念4-學問,淺中求。人類的認知系統,是如何運作的

EX1:想像,你現在走進家樂福。你要買啥?水果。那我們就會走向生鮮區。你要買什麼水果?蘋果(TB)。哪種蘋果?華盛頓蘋果(T1)、富士蘋果(T2)、台灣自己種的蘋果(T3)?看看,看哪種CP值比較高。

結論1:買水果時,為什麼你對香蕉、蓮霧、木瓜,會視而不見?因為你腦袋裡的「TB」,在「指引」你去找到蘋果(Find it)。T1、T2、T3,對你來說,都是蘋果,只是因為品種不同,所以價格不同。

EX2:你有沒有自己玩過,或看過綜藝節目的「猜字遊戲」?我現在出題,你負責提示,遊戲規則是「不能講出題目所包含的字」。那我們開始,題目是「iPhoe14」(TB),請你開始提示。你或許會描述它的外觀(TB1,大小、顏色),或許會描述它的功能(TB2,講電話、上網、日記本、相機),或許會描述它的附加價值(TB3,時尚配件、果粉標配)

結論2:猜字遊戲,你之所以可以說出這些提示,是因為你腦袋裡的「TB」,在「指引」你描述出這些線索。TB1、TB2、TB3,都是TB的內涵,都對,但都不完整,將之組合在一起,才是最完整的TB。

什麼是「構成要件」(TB)

進入主題,什麼是「構成要件」(TB)?

幾乎99.9%的法學教科書,都會跟你說,法條的條文,就是「構成要件」。錯!這個說法?0分!錯得太離譜了!為什麼創立古典犯罪體系的李斯特&貝林,會宣稱「構成要件」是「客觀、中立、無色彩」之產物,他們說的到底是什麼意思?

以下,讓我們一起「循序漸進」,進行所謂的抽象化思考:

抽象化思考Level 1

Level 1-構成要件,是對於「生活經驗」的描述,描述「腦海裡的那個認知」(Standard),用以「分類」(類型化):

當我們說,某甲犯罪,EX殺人罪。我們是如何知道某甲「所犯的事實」(TB),是殺人罪,而不是竊盜罪、放火罪、偽造文書罪?

回到水果問題,你怎麼知道這是「蘋果」,而不是芭樂、鳳梨、香蕉?因為你腦海裡,有個「蘋果」的形象(TB,Standard),所以你可以區分出,這個和那個,不一樣(類型化)。

你對於「蘋果」的認知(TB),腦袋裡有會「蘋果」的形象(TB),是學校老師教你的?是書上有寫?還是依你自己的生活經驗,就已經知道、具備了?同理,殺人罪的「構成要件」(TB),跟法條所寫的「殺人罪條文」(T1),兩回事!法律條文,不具備讓人一夕之間長大的功能;法律條文,更不會讓人直接知曉什麼是人情義理、愛恨情仇,沒有三太子「起駕」的作用。

如果歷史可以重來,當我們重新回到1906年,還沒有人知道這玩意。如果你要告訴其他人,這個平常隱藏在我們腦海裡的「它」,用以「分類」(類型化),你會怎麼形容「它」?會替「它」取什麼名字?你現在是不是很苦惱,不曉得該怎麼取個合適的名稱。1906年的李斯特&貝林,稱「它」叫「構成要件」。

抽象化思考Level 2

Level 2-構成要件,是腦袋「想」的;法律要件,是法條「寫」的:

回到蘋果問題,你要買什麼水果?蘋果(TB)。哪種蘋果?華盛頓蘋果(T1)、富士蘋果(T2)、台灣自己種的蘋果(T3)?看看,看哪種CP值比較高。T1、T2、T3,是品種不一樣的蘋果,價格不一樣(R,代價),但都是蘋果(TB)。

同理,殺人(TB),有分普通殺人(T1)、殺尊親屬(T2)、義憤殺人(T3)、生母殺嬰(T4)、安樂死(T5)。是不同型態、情境的殺人,刑度不一樣(R,代價),但都是殺人(TB)。

你要買什麼水果?蘋果。Stop!打住!這裡的蘋果,多少錢?天曉得!

什麼犯罪類型?殺人。Stop!打住!這裡的殺人,刑度為何?天曉得!

賣場做生意For顧客,富士蘋果沒標價?我怎麼確定CP值?

法典的法條For人民,有罪名但沒刑度?意思是可以瞎搞囉?

蘋果「寫」出來的「標價」For行銷;我們「想」的蘋果For「分類」。

法條「寫」出來的「效果」For嚇阻;我們「想」的罪名For「分類」。

構成要件(TB),與法律要件(T),兩碼事,差很多!

抽象化思考Level 3

Level 3-構成要件,是「元素組合」:

回到「iPhoe14」猜字遊戲,你怎麼描述「iPhoe14」(TB)的?你是不是盡可能地「列舉」出TB1(元素)、TB2(元素)、TB3(元素),這些都是TB的內涵(元素組合)。

同理,起初,殺人的犯罪事實(TB)有哪些內涵?放火罪、竊盜罪…等等,對於每一種犯罪的「類型」(TB),1906年的李斯特&貝林,也曾像你遇到的「iPhoe14」問題一樣,嘗試「窮盡列舉」。他們倆的偉大學術貢獻,是做了廣泛且深入的抽象化思考,從各個類型,提取出「公因數」,建構出「構成要件」(TB)這個抽象概念。

他們倆到底做了什麼?他們將所有的犯罪類型,歸納&抽象化,提取出「行為主體」(TB1)、「行為客體」(TB2)、「行為」(TB3)、「行為情狀」(TB4)、「行為結果」(TB5)、「因果關係」(TB6)。稱之為「客觀構成要件要素」,是可以「通用」於各種犯罪類型的「構成要件」(TB)。

1906年的李斯特&貝林,很厲害嗎?其實也還好,就歸納法&抽象思考。

1906年的李斯特&貝林,不厲害嗎?挺屌的!可以不斷抽象化,提取出這6種元素,搞出個「通用版」。他們會,我們也會(iPhoe14的TB1、TB2、TB3),只是他們倆,比我們多走了許多步,也走了挺遠的,所以搞得出「通用版」。

為什麼1906年的李斯特&貝林,會宣稱「構成要件」是「客觀、中立、無色彩」之產物?你再重看一次6種元素,是不是抽象化到極點,已經沒啥「價值色彩」、「非常客觀」、「挺中立」的描述方式了。就連「殺人兇手」的那個「人」,都可以被抽象化到「行為主體」的程度,還他媽的真沒說錯。不得不說老李&老貝,確實挺天才,這是人家厲害的地方,值得我們去欣賞、讚美。

抽象化思考Level 4

Level 4-構成要件,是「犯罪事實的集合」,是「名詞」:

在前面的Level 1,我說:當我們說,某甲犯罪,EX殺人罪。我們是如何知道某甲「所犯的事實」。

這裡,我的用字遣詞,刻意使用「所犯的事實」。為什麼要這麼使用?

因為,一般來說,我們的「口語習慣」,如果我問你,你怎麼知道某甲犯的是殺人罪,通常的回應方式,你會說,他殺了人啊。很直覺的回應,其實也沒錯。But!你所說的「他殺了人」,略微抽象化一下,意思是,他做了什麼(做,用途更廣泛,EX偷、搶、拐、騙,都可以替換成「做」來描述),而「殺」&「做」,是「動詞」的概念;對應到李斯特&貝林的「行為」(TB3),意思是「Do」的意思。(行為=做=Do,是各種具體的Act,經過抽象化之後,最為廣泛的用法,所以才能夠通用)

而我之所以會用「所犯的事實」,來描述,是因為要強調「構成要件」(TB)的概念,怎麼說?「構成要件」是全部要素的集合;是「腦海裡的那個認知」;是對於「人、事、時、地、物」所構成的畫面,對這畫面拍張照,照片裡的每一個細節,都是「構成犯罪的事實」。所以,「構成要件」,是「Fact」的意思,是「名詞」。若你還是覺得卡卡的、轉不太過來,重新回到1906年,你會怎麼形容「它」?會替「它」取什麼名字?所以「它」是「名詞」,應該不難懂吧?(PS:教科書,全都寫錯了!幾乎都用「動詞」,在解釋「構成要件」這個「名詞」。動詞跟名詞,兩回事,非常令人無言)

抽象化思考Level 5

Level 5-構成要件,是「認識論&工具論」,是「測量工具」:

哲學:這是什麼(What)?水杯。裡面有什麼(Content)?水。你怎麼知道(How)?我看到了。你如何確定你的這個知道,是正確的(Check)?我剛剛喝過了,從小到大的經驗,我確信那是水。

科學:大象有多重?不知道!沒用體重計「測量」過,怎會知道。

轉換角度,進入法學領域,邏輯,其實都一樣,應該要一樣:

這是什麼(What)?殺人。

裡面有什麼(Content)?兇手、死者、凶器、案發現場、案發時間。

你怎麼知道(How)?我看到剛剛的新聞報導了,我又不是瞎子。

你如何確定(Check)?除非新聞亂報,不然應該是真的吧。

進一步,進行抽象化思考,邏輯,其實都一樣,應該要一樣:

什麼是「罪」(What)?社會事實,刑事案件(客體,Object)。

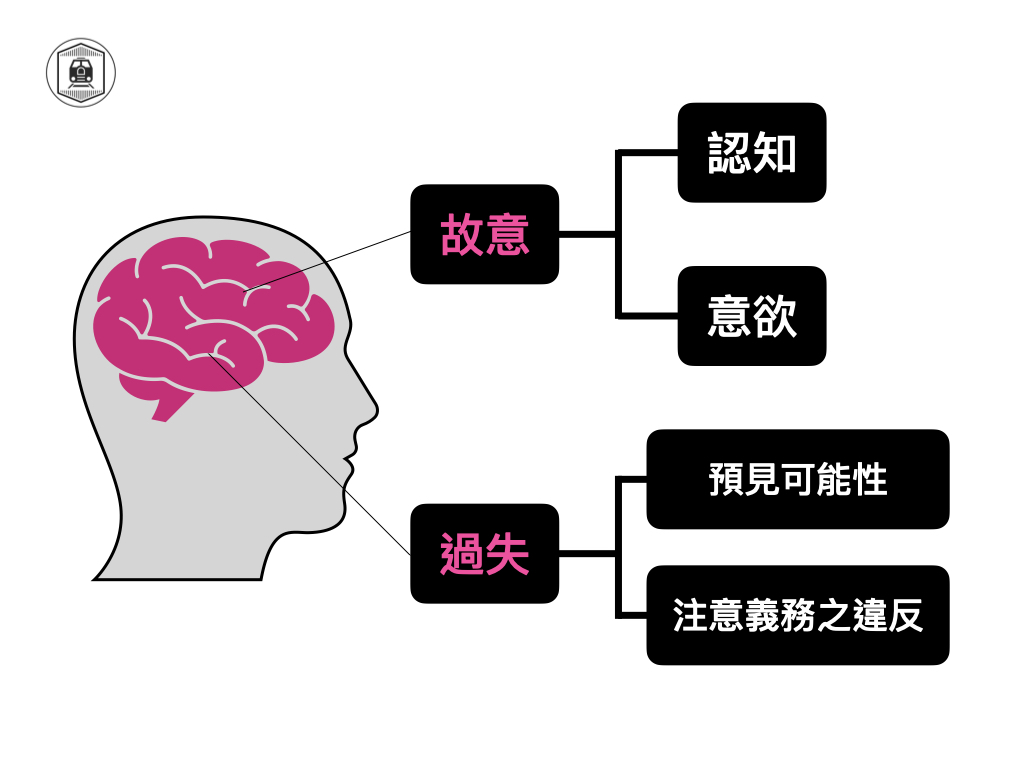

罪的內涵有什麼(Content)?主體、客體…等客觀要素,還有主觀要素。

你怎麼知道(How)?我學過法律,知道什麼是「構成要件」(TB)。

你如何確定是否成罪(Check)?我拿「TB」(標準,Standard)去「測量」刑案事實(客體,Object)。

台灣的法學教育,不得不說令人「遺憾」。你知道有多少法律人,會用「構成要件」(TB,Check的工具(工具論),形成(認識論)認知)去解釋,什麼是「罪」(What,本體論的範疇)這個問題嗎?學校考試&國家考試,不考哲學,也不接觸科學,就連法官的判決書,也經常看到「循環論證」的瑕疵(四個層次,若分不清楚?幾乎99.9%會循環論證,剩餘的0.1%?誤打誤撞,運氣好!)我覺得?很遺憾。

結語

總結,什麼是「構成要件」(TB)?

Level 1.1-構成要件,是對於「生活經驗」的一種描述。

Level 1.2-構成要件,描述的,是我們「腦海裡的那個認知」。(Standard)

Level 1.3-構成要件,是用來輔助我們「分類」。(類型化)

Level 2-構成要件,是腦袋「想」的;法律要件,才是法條「寫」的。

Level 3-構成要件,是「元素組合」。(參019,法學第1講,化學式)

Level 4-構成要件,是「犯罪事實的集合」,是「名詞」。

Level 5.1-構成要件,在科學領域,是一種「測量工具」。

Level 5.2-構成要件,在哲學領域,屬「認識論&工具論」範疇。

補充

這是我自己發現的、我的創見?不是!有人寫對?有!哪本教科書?不是,是一本法研所的「博士論文」寫的。But!作者是用「黑格爾」的邏輯&辯證法寫的(哲學到爆),我每年都會細讀1-2遍,前後讀了整整十年,才看懂這本博論到底在寫啥。在下並不推薦各位去讀這本博論,我對於這本博論的學習過程,幾度覺得自己是智障,因為真的看不懂,非常挫敗!你若想開開眼界,見識什麼叫「天書」,可以把Mail給我,我把電子檔寄給你。(國家圖書館,Only紙本版,沒有電子檔)