要認真探究為什麽獨獨對出版深感興趣,我也說不出個完整的答案了。每當與人聊到出版,看著那張聽著卻也逐漸消退的好奇表情,總有幾分不好意思,那樣的自得其樂私密地猶如自憐自愛。到底來說還是個外行人,盤點真正最靠近出版的工作,也都是末端與開端,實際怎麼「編輯」一本書,我肯定是沒個概念。

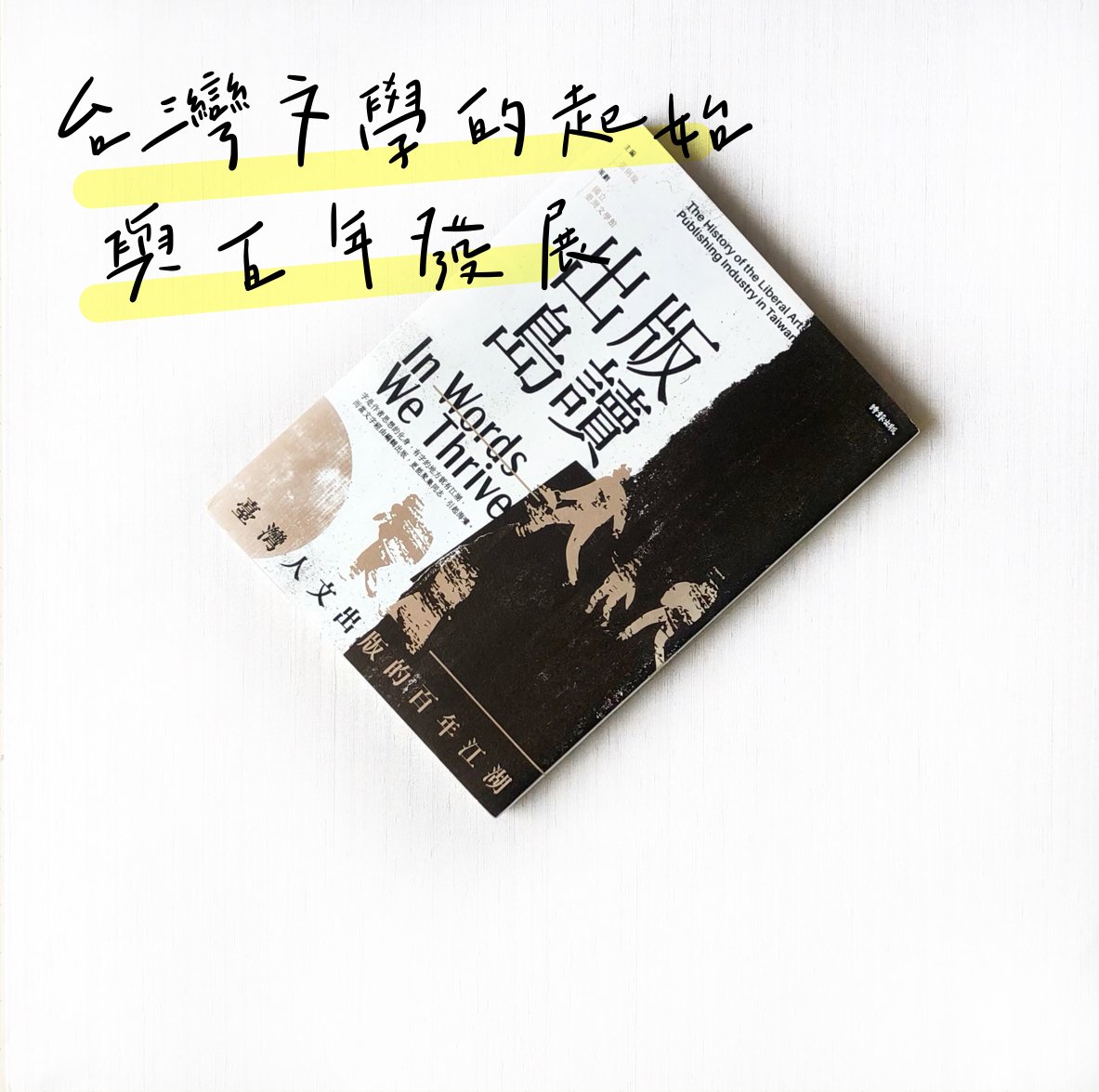

《出版島讀》濃縮台灣出版史,細數的往日細節,讓伏於桌前不分晝夜的編輯往事變成江湖奇文。一八二〇年台南「松雲軒刻印坊」為出版一事埋入種子,隨其基督信仰飄洋而來的活字印刷機,日方帶來殖民經歷重新建構新的語言及思想,本土精神突破土層,漸漸開展枝葉。爾後,迎來狹持報業滲入民眾思想再次改造的政治勢力介入,「五小」為人文出版業開闢鴻圖,扶植更貼近民眾所感的新作家、新故事。進入冷戰,禁忌鎖鏈在時代更迭敲出裂縫,黨外運動開辦雜誌,特定被刻意隱蔽主題澆入活水,閱讀與評論迫不及待自成體系,出版評標逐漸與市場接縫,受排行榜起舞。「六一二大限」讓著作權概念落地生根,「翻印必究」化為口號,處處可見。兩千年後我們迎來網路世界蓬勃開展,出版的載體進入更多種可能型態,「解構」竄入出版體系,各種獨立出版單位精準鎖定個自受眾,使書本除傳達思考,亦從追求設計感的裝幀表達更多資訊。這一連串變遷最終毫不悲觀地告訴我們,讀者都在。

說到底,這是一門生意。爬梳出版與書店間的關係,王梅香這篇〈開拓「現代」的版圖:戰後台灣人文書籍出版與美國角色〉從將西方思潮引入的文星書店介紹起,後來接承的水牛、志文出版社(如果有在逛舊書攤或二手書店的人應該知道)建立在往後成為出版社招牌的「新潮文庫」,以及前者「水牛文庫」讓存在主義在台灣拓印自己的形狀,何以激勵學子在模仿中建構自己的品鑑能力。

曲辰以本名金儒農發表對類型文學在台灣如何開展自己的市場觀察,也讓我很有收穫。雅俗間產生抗力的緊張關係,在資本邏輯攪動後不可避免往市場靠攏,希代(高寶的主公司)從原本主打羅曼小說後來開始招攬國內新科作家出版比賽的得獎作品,當時成員竟有張曼娟、吳淡如,讓質量精巧作品蔚為風潮。不僅如此,武俠在政治趨於穩固受到妥適的發展與解禁,推理類在隨之而來的翻譯文學於台灣遍地開花,遂而誕生相關雜誌,孕育台灣己身推理故事。

這整個產業不管從哪方面解剖,就像諸多板塊相互碰撞,推擠浮出水面的新地,曾經為其開路的版圖在擠壓下未曾消失,反倒成為後起之秀穩固的基礎。無論如何,最後總得順應時代演變誕生應對產物。趙慶華一篇〈從個人到集團:他們如何用書本改變視界〉概述出版單位如何善用資源透過整合,削身,退場,佔據於出版場域中,奪得最後我們所見的位置。民間力量讓閱讀一事不再受特定精英份子獨享,出版體裁更多貼近社會,選擇變多,閱讀生態因而活絡。出生一九九〇年代的我,也是從此文才知道在欽嘆時報、聯經的高產量之前,遠景、遠流、桂冠、晨星才是耕耘已久真前輩。進入研究所,又是另一個發掘的契機,需要去找一些市面上已買不到的文本,於二手書店探索時,看到架上另一個時代的遠流出版一改我對遠流的印象。原來,曾在書店工作,面對遠流新書,使我覺得就是個銷量普通,但出版量維持一定產量的出版社爾爾,實則想不到過去的遠流在學術出版著實交出惹眼成績。桂冠出版社所一系列「當代思潮」如今也成絕響,實在可惜。

藉由這次機會,閱讀過出版社的經營歷史,才能真正曉得目前檯面上出版能量依然充沛的出版社也是經歷過誰的繼承,吸收了誰家的出版客群,才能走到現在這個局勢。以世俗的觀點來看,那不過就是企業彼此競爭的過程,但對於對某些出版社有品牌信仰的讀者來說,又是另一種意想不到認識這些品牌們的絕佳時機。

黃崇凱在〈文學書系的誕生與衰落〉提到:「around那幾年,我一本一本收集之餘,還在跟幾個朋友到處參加文學獎比賽的階段。我們聊到日後如果出書,想在哪一家?答案不外乎那時對新人最友善的寶瓶、老牌的聯合文學、九歌或新創的印刻,也有人說想放在大塊to書系,大概不乏有人的終極目標是有招一日能進入『當代小說家』。(213)」那個年代遊戲規則自然與我這個時代有些出入,曾經友善的寶瓶如今也因稿量太多不再收素人投稿,而是編輯主動挖掘。印刻蛻變為純文學一哥,早已不是什麼沒有名氣的新人作家膽敢挑戰對象。選擇看似變少,新的出版社也同樣陸續成立角逐場域中的一角,到頭來,作品的產出仍被期待。

不管是寫作的,出版成書的,閱讀的,煞有其事研究的,都在無間斷地共享這片知識地圖,輸出,灌溉。我們在繼承,也在開創。大概就是在這給與收的交互作用下,停留在思考逐漸成形的那點什麼,讓我覺得出版始終都是一件很酷的事。