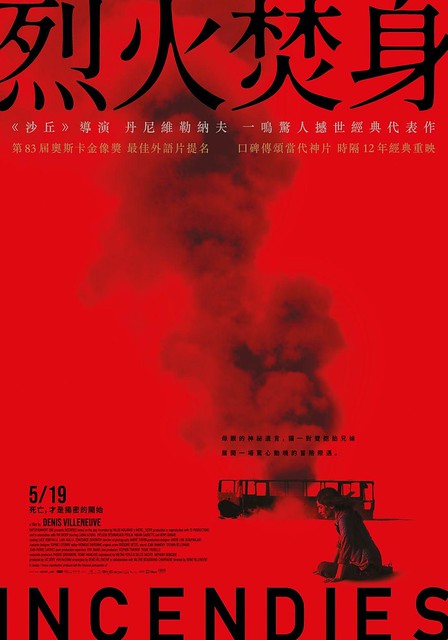

(作者按:本文原寫於 2017 年 2 月,發表在我的方格子寫作專題,近日適逢《烈火焚身》在台重映,稍作修改後再次刊登於《釀電影》,和大家一起重溫經典。)

愛讓人失去理智,沒有道理可言,即使在最恨最恨的人生暗角,依然能生出諒解。愛也讓人跨越凶險,千山萬水,到世界的對角去追一個諾言,生死不計。愛是和煦的光,但往往越是殘忍的故事,越能透出愛的力量。

2010 年 11 月 13 日晚上,我看了一部永遠不會忘記的電影,它叫《烈火焚身》(Incendies)。導演是來自魁北克的丹尼.維勒納夫(Denis Villeneuve),六年後的現在他靠著一連串不同類型的佳作,已經進入好萊塢的核心,最新作是大獲好評的《異星入境》(Arrival),還有一部經典科幻的續集《銀翼殺手 2049》(Blade Runner 2049)即將問世。至於《烈火焚身》,至今仍是我在影展看過最喜歡的電影。

住在加拿大的雙胞胎兄妹西蒙和珍,在母親過世之後面對一份怪異的遺囑:母親留下兩封信,一封要給兩人早以為不在世的父親,另一封要給他們甚至不知道存在的哥哥。在遺願未竟之前,母親要求「裸體下葬,面朝下,棺外不放石碑,不刻字」,因為「無法守諾的人沒有資格安息」。

西蒙一聽完氣炸了,認定這是媽媽腦袋不清楚,又在亂發神經;珍則是堅持要到母親的故鄉(中東)去一探究竟,也許會找到一些線索。而故事由此拉開,倒敘回女主角娜娃的一生:生在基督徒村落的她,愛上了邊境的穆斯林難民,而且還懷了身孕。戀情被揭發的那天,愛人在她面前被親哥哥槍殺,她自己也在生產之後遭到驅逐,到城裡去念大學。就在此時,兩派相屠殺的戰爭爆發了,在一片動亂裡,娜娃不但沒有避難,還踏上回鄉之路,一心要找到兒子。

愛讓人勇敢萬分,也讓人暴露脆弱。愛不能夠戰勝一切,不能解決人生所有的難題,更在死亡面前,常常只有啞然落淚的份。但愛可以帶來「意義」,帶來領悟,甚至在有些時候,帶來寬恕。

《烈火焚身》是一部藏著驚人結局真相的電影。那之後發生了什麼,我不準備明白詳述,這樣一個懸疑交錯的故事一定要先看過再來讀文章才對。而接下來,我要討論故事的思考面──但即使不直接指明,仍會碰觸到關鍵的劇情轉折。所以還沒看過的讀者,請先打住,去找《烈火焚身》來看喔!

好,那我們開始吧。

在《烈火焚身》的內裡,存在著多重的衝突,這造就標題中「烈火」的象徵,由外而內地炙烤著角色們的心。在外在世界是種族立場,不明究理地互相恨之入骨,在內在則是對身世倫常與自我的認同之艱難。這一切在片中,被以「親情」或說「血脈」的意象一再交疊,複雜化和沈重化。

娜娃與她的穆斯林愛人,因為血緣分屬不同的立場,羅密歐愛上茱麗葉,卻未能共同赴死。兄長因為妹妹被敵人「玷污」了,不但憤而行凶,還差點順便處決自己的親手足──在這世上,還有比這更愚蠢,更該被剔除的惡劣邏輯嗎?

也是從這節點開始,讓原先「血統即是立場」的等式,被動搖了。娜娃因為殺夫之仇及後續的經歷倒向了彼方陣營,她的(兩方混血的)兒子則一度被穆斯林的軍閥教養,最後又因為「太思念母親」,反過來加入基督教民兵。在此,循路回子宮的衝動,高漲成對養育自己的(假的)父親的反叛,甚至驅動他在成為一個刑求者後,以強暴穆斯林女囚的方式,羞辱那股父權。這樣極致的惡,又是來自潛意識對母親(及其代表的血緣/陣營)深深(及扭曲)的愛和歸屬感。片尾當他知道真相,明白自己因為痛恨怪物,而變成了怪物,是不是也有被信仰背叛的感覺?

當然,這樣的主線充滿巧合,不論是母子獄中相遇,或二十年後又在加拿大碰在一起,這種種超乎現實可能的安排,無非是要透過極端的戲劇化、去控訴因為血緣和立場劃分「自己人」和「血海深仇的另一邊」有多麼荒謬。六年半前,我還一度覺得這概念已經被說過太多次了,還需要再強調嗎?沒想到六年後,當世事全面倒流回「同伴=安全/異族=危險」的弱智劃分,對自己當初的誤判,我真是加倍唏噓和心虛。

再說內在的衝突。這一路上除了娜娃自己的認同轉變,故事中「現代」的這條線,講兩兄妹的身世發掘,以及更重要的「接受自己」,那是無盡的清水都洗不淨的存在焦慮。那麼,為何娜娃要出這道難題?第一層答案自然是,她得靠他們才能實現最在乎的「我會找到你」的諾言,但還有第二層,是那句「能夠在一起,就是最美好的事」。這也是她在受到無法平復的震驚,身心重創之後,終究冷靜下來想通的。

這裡,就要花點力氣多說了。我試著從片中最殘酷的意象說起:《烈火焚身》裡,一共有三場「親子被迫分離」的戲:一是娜娃失去兒子,那穿透族群壁壘的愛的結晶甫出生,就從襁褓中被抱走了,那是對一個母親最大的傷害,也是一段愛情的遺物被奪走。第二次是在那輛公車外,因為血緣得以逃過一劫的娜娃,要趁機救走一個孩子,那瞬間對方母親的表情,是驚駭於死亡在即,又一心只希望女兒活下來。這樣的百感千感,你我都懂,遭遇過類似境地的娜娃更是。但她失敗了。那當下,那個在巴士火海裡的母親,是不是也(更殘忍地)目睹了那一幕?

那之後第三次,是在獄中產下雙胞胎,這時候的娜娃已經沒有表現出情緒了。她曾要親手墮掉這胎,但在生下之際又被抱走,那瞬間她的心情是什麼?之後她被釋放了,得知孩子們還活著,那一刻她想的又是什麼?

這三個現場,建構起極端的生命經驗:人世可以太過殘酷,死亡可以太沒有道理,倫常只是笑話,遠遠不敵人心的惡意。然而,是否因為經歷過這一切,讓她得以換一個角度,看待她和長子的「重逢」──畢竟,雖然她沒能真的找到他,他們卻以另外的形式、超越常理地「相聚」了。而且最後,各自都活了下來。這樣,是否也是一種「美好」?

這是本片最特別的論述。從娜娃最後寫給「父親」的信看,徹底的不可能消泯的恨和痛苦,一定存在。只是這樣一個變形再變形的希臘悲劇,又是要說:愛有無限種可能。這不是這部片想「教」我們什麼,而是對生命的詮釋,永遠該回到當事人主觀、完全無法由他人置喙的角度上。

她也藉此告訴雙胞胎:縱然我們一家的關係難以理清,但畢竟我們母子三人「一起」度過了這些年。這樣的日子就是美好的。無論你們從哪來,你們都在這裡,我們都一起在這裡。這已經是最美好的事。而現在我走了,你們還擁有彼此,只要好好地活下去,依然是美好的。

在《烈火焚身》的開頭是一片灰濛濛的樹景,逐漸拉遠,才揭露原來鏡頭是在室內,有一群聖戰士的童兵正接受著剃髮儀式。其中一個粗獷但不脫稚氣的男孩,直直瞪進鏡頭裡,他的腳跟上有一排三連星標記;這整個過程,背景配樂是 Radiohead 的〈You and Whose Army〉──六年又三個月前的星期六夜晚,是這一幕讓我知道:有些人世的樣貌太重,悲劇太痛,但我們不該移開關注的眼光。所以我願意花一輩子,繼續觀看和貼近它們。

童年是一把匕首插在咽喉,要拔出來不容易。但即使烈火焚身,都不能忘記這些炙烤著我們的,是人與人的羈絆和情份。在遺願完成之後,娜娃的墓上終於有了碑,沐浴在陽光下。有光的地方才能看清楚過去,也才有可能,照亮未來。

全文劇照提供:好威映象